- Подмосковный угольный бассейн

- Содержание

- История [ править ]

- Характеристики [ править ]

- Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

- Начало истории

- Работа шахт

- Начало работ

- Послевоенное время

- Развитие Мосбасса до наших дней

- Характеристика Подмосковного угольного бассейна

- Основные параметры Мосбасса

- Другие перспективы

- Особенности бассейна

- Шахтеры подмосковного угольного бассейна

Подмосковный угольный бассейн

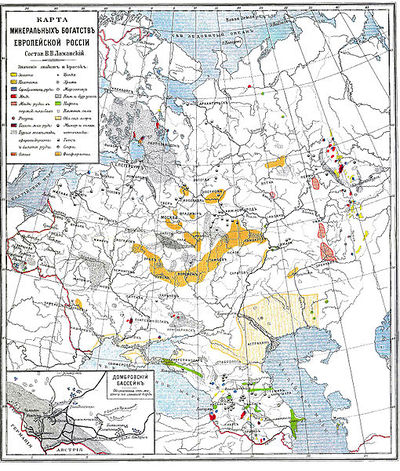

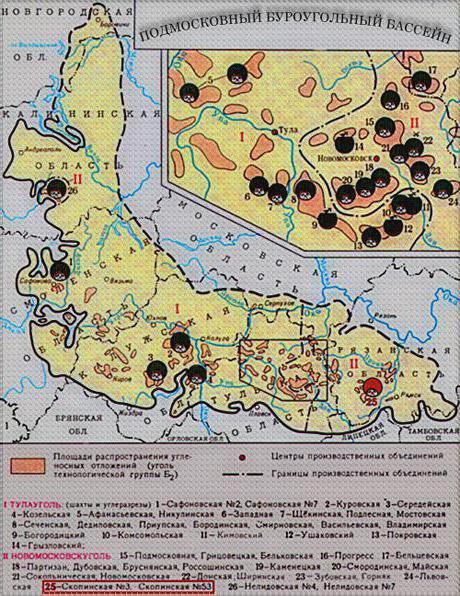

Подмосковный угольный бассейн (Мосбасс) — буроугольный бассейн в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Московской, Калужской, Тульской и Рязанской области.

Содержание

История [ править ]

Впервые запасы угля открыты в 1772, добыча ведётся с 1786 года, первая штольня открыта в районе г. Боровичи Новгородской области. К середине XIX в. число известных месторождений в бассейне достигло 76. Обнаруженные месторождения разрабатывались от случая к случаю. Систематическая добыча угля была организована графом Бобринским лишь в 1855 году у деревни Малевка нынешнего Богородицкого района Тульской области. Там в 1858 г. было добыто почти 10 тыс. т угля. Через 6 лет добыча началась в районе поселка Товарково, а в конце века — и в ряде других мест. Однако угледобыча в Подмосковном бассейне из-за монополии иностранного капитала в угольной промышленности страны не получила широкого развития. Шахты работали сезонно. Отсутствие механизации и плохая организация труда привели к тому, что годовая добыча угля во всей Тульской губернии в начале XX в. не превышала 700 тыс. т, то есть равнялась выработке одной современной шахты (в то же время в валовой продукции губернии в 1913 году доля угледобычи составляла 24%).

Масштабная добыча бурого угля началась в 1920-х годах в рамках реализации идеи использования местных топливных ресурсов и необходимости во время Гражданской войны обеспечивать топливом Центральный регион. Промышленная разработка месторождений производилась в Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областях. В 1941 году на территории Тульской области, являвшейся к тому времени главным районом добычи угля в пределах Подмосковного бассейна, развернулись активные военные действия. Многие шахты были взорваны и затоплены. Однако, вследствие оккупации Донбасса, нужда в подмосковном угле была исключительно велика, и сразу после освобождения территории области здесь вновь развернулись работы в угольной промышленности.

После войны добыча угля в Подмосковном бассейне на 90% сосредоточилась в Тульской обл. Максимальный уровень добычи был отмечен в 1957 г. (44 млн т).

В 40-60-х годах на трёх месторождениях использовалась технология подземной газификации угля, каждое месторождение вырабатывало газа эквивалентного свыше 100 тыс. т.у.т в год. В 1958 году в Тульской области вскрыт первый разрез — «Кимовский», за ним «Богородицкий», «Грызловский» и «Ушаковский».

| 1858 | 1877 | 1898 | 1913 | 1917 | 1930 | 1941 | 1945 | 1950 | 1957 | 1959 | 1960 | 1990 | 1996 | 1998 | 1999 | 2005 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 0,01 | 0,47 | 0,17 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 10,00 | 20,00 | 31,20 | 44,00 | 47,60 | 43,70 | 13,20 | 2,60 | 1,30 | 0,89 | 1,00 |

С 60-х годов, с началом поставок в центральный район более дешёвых природного газа и мазута, происходит плавное снижение добычи. Из-за низкого качества угля (средние зольность 31 %, содержание серы 3 %, влаги 33 %, теплота сгорания 11,4 — 28,2 МДж/кг) и высокой стоимости его добычи (высокая обводнённость пластов) в 1980-90-е годы практически все добывающие предприятия были закрыты. В 2009 году закрыта последняя шахта — «Подмосковная» За всю историю эксплуатации месторождений добыто свыше 1,2 млрд т. угля.

В настоящее время добыча не ведется

С освоением бассейна связано развитие многих шахтёрских городов и посёлков, среди них Нелидово, Сафоново, Куровской, Поддубный, Сосенский, Середейский, Новомосковск, Киреевск, Липки,Товарковский,Скуратовский и его окружение.

Потребителями угля были многие местные промышленные предприятия, а самыми крупными — электростанции, такие как Каширская, Черепетская, Смоленская, Щёкинская ГРЭС. Местная электроэнергетика и на 2000 год оставалась основным потребителем вырабатываемого подмосковного угля.

Характеристики [ править ]

Площадь угленосных отложений (до глубины 200 м) около 120 тыс. км²; ширина дугообразной полосы 80-100 км.

На 2000 год промышленные запасы угля Подмосковного бассейна оцениваются в 1,5 млрд т. Пласты угля чередуются со слоями пустой породы. Пласты залегают прерывисто, нередки плывуны. Все это осложняет эксплуатацию месторождений. Бурые угли легко окисляются в шахте, и в связи с этим рудничный воздух всегда содержит значительное количество углекислого газа. Это приводит к загазованности выработок, опасной для жизни рабочих. Затруднения возникают и из-за сильной обводненности месторождений бассейна. Предварительное осушение угольных пластов с поверхности земли мало помогает, так как во время эксплуатации в горные выработки поступает большое количество воды. На 1 т добываемого угля в среднем приходится откачивать около 10 м 3 воды. Это затрудняет работы и повышает себестоимость угля.

Источник

Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

Подмосковный угольный бассейн или, как его еще называют — Мосбасс, располагается на территории сразу нескольких областей страны. Данное месторождение считается буроугольным.

Начало истории

Впервые запасы природных ископаемых в этой области были открыты еще в далеком 1772 году. Добычу же сырья стали проводить лишь в 1786 г. В это время была открыта первая штольня, относящаяся к Подмосковному угольному бассейну. Она располагалась на территории Новгородской области в районе города Боровичи. Стоит отметить, что к середине XIX века количество месторождений, которые были обнаружены на территории Мосбасса, достигло 76. Однако разрабатывались они не постоянно, а лишь от случая к случаю.

Первая систематическая добыча полезных ископаемых на территории Подмосковного угольного бассейна была организована только в 1855 году графом Бобринским. Место расположения добычи сосредоточилось у деревни Малевка. В настоящее время эта местность относится к Богородицкому району Тульской области. В этом районе в 1856 году добыли около 10 тысяч тонн угля.

Работа шахт

История развития шахт в этом районе и общей промышленности по добыче полезных ископаемых шла не очень продуктивно и не постоянно. Причиной этому стало то, что присутствовала монополия иностранного капитала в этой сфере производства. Через 6 лет, в 1862 году, была начата добыча угля в районе поселка Тарково, а спустя некоторое время и в других местах Мосбасса. Однако шахты работали не постоянно, а сезонно, по указанной выше причине.

Тут стоит отметить, что отсутствие механизации, а также общая неорганизованность добычи угля в Подмосковном угольном бассейне в то время привела к тому, что годовая добыча всей Тульской области составляла не более 700 тыс. тонн в год. Данный показатель наблюдался в начале XX века. Если сравнивать с выработкой современных шахт, то вся область производила столько сырья, сколько сейчас производит всего одна современная шахта. Однако и такой показатель был равен тому, что Мосбасс в 1913 году приносил 24% от общего дохода валовой продукции всей губернии.

Начало работ

Подмосковный угольный бассейн в России — старейшее место добычи угля. И это несмотря на то, что полномасштабная добыча сырья в этом районе началась лишь в 1920 году. Причиной этому стало развитие проекта, согласно которому реализовывалась идея об использовании местных топливных ресурсов. Вторая причина заключалась в том, что возникла необходимость в поставках угля в Центральный регион из-за идущей гражданской войны. Разработка в промышленных масштабах проводилась в таких областях, как Тверская, Тульская, Калужская, Смоленская.

Далее стоит отметить, что в 1941 году Тульская область считалась наиболее развитой областью Мосбасса в плане добычи угля. Однако там же в то время развернулись и активные военные действия, из-за которых множество шахт было взорвано или же затоплено. Но тут стоит добавить, что из-за оккупации Донбасса, сразу после освобождения этой области, работы по добыче сырья были возобновлены.

Послевоенное время

После завершения военных действий, перспективы Подмосковного угольного бассейна были довольно велики. 90% всего добываемого угля на территории Мосбасса было сосредоточено в Тульской области. Наибольший показатель добытого сырья был зафиксирован в 1957 году. За этот период добыли 44 млн т угля.

Также стоит отметить, что в течение 20 лет, с 1940-х и по 1960-е годы, на территории этого бассейна активно использовалась технология, которая называлась газификацией угля. Каждое из месторождений сырья было способно вырабатывать более чем 100 тыс. т в год. Вскрытие разрезов началось в 1958 году с Тульской области. Первое место обозначили как «Кимовский разрез». За ним последовали еще три: «Богородицкий», «Грызловский», «Ушаковский».

Развитие Мосбасса до наших дней

В 60-х годах фиксируется плавное снижение добычи угля на территории бассейна. Проблемы угольного Подмосковного бассейна заключались в том, что качество добываемого сырья оказалось низким. В это же время в центральные регионы страны начинаются поставки более дешевого сырья — природного газа, а также мазута.

Качество же угля из Мосбасса — средняя зольность 31%, 3% серы, 33% влаги, а также теплота сгорания 11,4-28,2 МДж/кг — стали считаться плохими. Кроме этого, стоимость добычи данного вещества была довольно высокой из-за того, что наблюдалась слишком сильная обводненность пластов. По этим причинам в 1980-90-е годы практически все шахты Подмосковного угольного бассейна были закрыты. До 2009 работала последняя шахта с названием «Подмосковная». Однако и этот объект был закрыт в этот год. Если взять весь период работы Мосбасса, то он поставил в страну более чем 1,2 млрд тонн угля за все время. В настоящий период добыча этого сырья на территории бассейна не ведется.

Основными потребителями угля были местные промышленные предприятия. Наиболее крупными из них считались электростанции. Даже к 2000 году местная энергетическая структура считалась наибольшим потребителям местного угля.

Характеристика Подмосковного угольного бассейна

Если говорить о параметрах бассейна, то они довольно впечатляющие. Общая протяженность угленосных отложений составляет около 120 тыс. км. Это с учетом того, что бралась в расчет лишь глубина до 200 м. Ширина дугообразной полосы добычи составляет от 80 до 100 км. На момент начала 2000 года запасы сырья в данном бассейне оцениваются в 1,5 млрд тонн.

Важно отметить, что пласты полезного ископаемого чередуются с пластами пустой породы. Из-за прерывистого залегания пластов, нередко встречающихся плавунов, эксплуатация Мосбасса сильно осложнена. Так как этот объект является местом добычи бурого угля, а он, в свою очередь, довольно легко окисляется в шахте, то при его добыче в воздухе всегда наблюдается повышенное содержание углекислого газа. Данный фактор приводит к тому, что образуется загазованность выработок, что грозит жизни всем рабочим. Еще одной трудностью в разработке этого месторождения стало то, что там наблюдается высокая обводненность пластов.

Из-за всех этих характеристик перспектива развития Подмосковного угольного бассейна практически не обсуждается.

Основные параметры Мосбасса

Залегание пластов бурого угля в данном бассейне является практически горизонтальным. Находятся они на глубине от 50 до 150 метров. Мощность всех пластов 2-4 м и более. Средний же показатель по этому параметру 2,5 м. Бурые угли, добываемые в данном регионе невысокого качества, так как зольность находится в районе от 25 до 40%, сернистость от 2 до 6%, влажность от 30 до 35%. Важный показатель того, что добыча сырья в Мосбассе не рентабельна — это средняя себестоимость добычи, которые превышает средний показатель по всей отрасли на 38%.

На ранних этапах развития этот бассейн работал довольно активно и поставлял значительное количество сырья. Однако уже в послевоенное время, разработка и добыча угля сильно сократились. Объем добываемого вещества не превышал 40 млн т в год.

Начиная с 1993 г., года велась реструктуризация бассейна, в ходе которой, было закрыто 24 из 28 основных шахт. После этого функционировали лишь три шахты, а также один разрез.

Другие перспективы

Несмотря на то, что добыча бурого угля на территории Мосбасса не является разумной, он располагает залежами других полезных ископаемых, которые вполне можно добывать.

К группе таких ископаемых можно отнести толщу галогенных осадков, мощность которых от 35 до 50 м. Залегание пласта находится на глубине от 730 до 988 метров. Сырьем является каменная соль, которая на 93-95% является галитом. Тут важно отметить, что это сырье характеризуется выдержанной мощностью и хорошим качеством. По оценкам экспертов, количество залежей каменной соли на всей территории Подмосковного угольного бассейна находится в районе 657 млрд т.

Особенности бассейна

Кроме залежей каменной соли, там также наблюдаются такие ископаемые, как гипс. Это вещество приурочивается к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озерской толщи верхнего девона. Мощность данной толщи от 8 до 49 метров, однако средний показатель от 15 до 25 метров. Глубина залегания пластов от 32 до 300 метров. Наблюдается постепенное погружение данных пластов к центральным частям Московской синеклизы. На сегодняшний день идет разработка лишь одного месторождения — Новомосковского. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в этом районе на 858,7 млн т.

Из-за геологического строения Подмосковного угольного бассейна в нем имеются месторождения и такой породы как карбонатные. Данный материал характеризуется довольно высоким качеством, хорошими показателями отработки, высокой мощностью, низкой обводненностью. На всей территории Мосбасса обнаружено около 150 месторождений карбонатных пород. Общее число запасов со всех месторождения на этом участке превышает 1 млрд м 3 .

Источник

Шахтеры подмосковного угольного бассейна

С чего все начиналось!

Строительство шахты началось в 1967 году. Первоначальное проектное название шахты — «Восточно-Грызловская». Площадка строительства шахты, размещённая на землях совхоза «Правда», была связана со станцией Грицово подъездным путём широкой колеи и автодорогой.

Согласно проекту, шахта должна была стать одной из крупнейших в Подмосковном угольном бассейне, поэтому в ходе строительства ей было решено дать более громкое название. По воспоминаниям одного из участников строительства, ветерана угольной отрасли Б.И. Мигунова, им было предложено несколько вариантов названия, в том числе «Россия», «Гигант», «Восточная» и «Подмосковная». После обсуждения было принято название «Подмосковная» — нигде более в СССР применительно к шахте не встречавшееся и указывающее на то, что шахта должна быть «флагманом» всего огромного угольного бассейна, распространявшегося на пять областей (Калининскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую и Рязанскую).

28 декабря 1974 года шахта была официально сдана в эксплуатацию. 2 января 1975 года была добыта первая тонна угля. В течение 1975 было добыто 952 375 тонн угля, пройдено 9 658 метров горных выработок. Основным видом внутришахтного транспорта с первого дня работы была узкоколейная железная дорога.

Шахта «Подмосковная» стала одной из лучших, образцово-показательной. Её посетили делегации 24 зарубежных стран: Австралии, Австрии, Афганистана, Великобритании, Бельгии, Болгарии, Вьетнама, Венгрии, ГДР, Египта, Индии, Канады, КНДР, Китая, Монголии, Норвегии, Польши, Румынии, США, Франции, ФРГ, Чехословакии, Югославии, Японии.

С начала 1990-х годов в Подмосковном угольном бассейне началось обвальное закрытие шахт. За короткое время их число сократилось в десятки раз. В Тверской, Рязанской и Смоленской областях в 1990-е годы были закрыты все без исключения шахты, в Калужской области была сохранена только одна шахта — «Середейская» (она также была закрыта в 2005 году).

Губернатор Тульской области в 1997-2005 годах В.А. Стародубцев многократно публично высказывался за сохранение в регионе угольной промышленности, однако шахты продолжали закрываться. Впрочем, заслугой В.А. Стародубцева может быть тот факт, что до 2005 года две шахты всё же «дошли» действующими.

По состоянию на 2004 год, «Подмосковная» была одной из двух действующих угольных шахт Тульской области (вторая — «Бельковская»). В конце 2004 года было торжественно отмечено 30-летие шахты. На самом высоком уровне высказывались обещания сохранить и развивать одно из последних угледобывающих предприятий Центрального экономического района России.

Делегация Рязанской ГРЭС во главе с генеральным директором Владимиром Морозовым побывала на торжественном мероприятии, посвящённом 30-летию шахты «Подмосковная». Пятнадцати шахтёрам — передовикам производства от электростанции были вручены почётные грамоты и денежные премии.

Шахта «Подмосковная», сохранившая трудовые традиции в сложное время реформаторства и кризиса угледобывающей отрасли, ныне входит в состав вновь созданного в Тульской области объединения «Мосбассуголь», призванного возродить Подмосковный угольный бассейн. Инициаторами и организаторами данного проекта выступили администрация Тульской области и Рязанская ГРЭС, заинтересованная в создании собственной топливной базы. Проект был поддержан на уровне РАО «ЕЭС России», а также администрацией трёх регионов ЦФО. В марте 2004 г. возрождение угледобычи в Подмосковном угольном бассейне было одобрено Президентом России Владимиром Путиным.

Проект развития подмосковных угледобывающих предприятий не только обеспечит для ОАО «Рязанская ГРЭС» снижение топливной составляющей в себестоимости электроэнергии и стабильность поставок угля, но и имеет большое социальное значение. Как отметил директор шахты «Подмосковная» Борис Мигунов, с начала реализации проекта коллектив шахты уже вырос со 130 до 330 человек, на предприятие возвращаются опытные кадры, заработная плата работников возросла на 30%.

С 2006 года, после закрытия шахты «Бельковская», «Подмосковная» стала единственной действующей угольной шахтой не только в Тульской области, но и во всём Центральном экономическом районе России. Владельцем шахты являлось ОАО «Мосбассуголь».

В сентябре 2007 года на шахте «Подмосковная» побывал губернатор Тульской области В.Д. Дудка. На встрече губернатора с руководством ОАО «Мосбассуголь» «были рассмотрены вопросы увеличения объемов добычи угля, развития Подмосковного угольного бассейна как сырьевой базы энергетики Тульской области и центральной России, привлечения необходимых инвестиций.» Возможность закрытия последней шахты не допускалась.

Весной 2009 года на шахте создалась критическая ситуация: отсутствие средств не позволяло приступить к разработке новой лавы. (Лава — подземная очистная горная выработка значительной протяжённости, от нескольких десятков до нескольких сот метров, один бок которой образован массивом угля (забоем лавы), а другой — закладочным материалом или обрушенной породой выработанного пространства. Лава имеет выходы на транспортный и вентиляционный выемочные штреки или на просеки.)

Запасы угля в единственной разрабатываемой лаве были на исходе, неизбежное прекращение добычи угля в лаве прогнозировалось на июнь 2009 года. После этого «лучшим» вариантом развития событий было бы увольнение в вынужденный отпуск почти всех шахтёров и сохранение шахты на будущее, для чего необходимо круглосуточно обеспечивать вентиляцию шахты и откачку воды. Но не исключался и худший вариант — энергетики отключают электроснабжение шахты вследствие неоплаты, останавливаются насосы, после чего шахта за короткое время будет затоплена вместе со всем находящимся в ней оборудованием. Возвращение к жизни затопленной шахты в принципе возможно, но займёт много лет, и на него придётся потратить огромные средства, которые едва ли когда-нибудь будут выделены.

Ещё один возможный вариант дальнейшего развития событий — принятие решения о закрытии шахты, подготовка проекта закрытия и планомерный демонтаж находящегося под землёй оборудования (по такому сценарию были закрыты почти все шахты Подмосковного угольного бассейна). Но это означало бы циничное нарушение обещаний, ранее дававшихся представителями властей различного уровня.

В Тульской области закрывается последняя угольная шахта

Шахта «Подмосковная» (ОАО «Мосбасуголь»), расположенная близ посёлка Грицовский Венёвского района Тульской области, в ближайшее время может прекратить своё существование. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости один из ветеранов шахты, в ближайшие 2-3 месяца доработают последнюю лаву доработают, а подготовкой новой никто не занимается.

Пока на «Подмосковной» работают около 260 человек. Официального решения о судьбе шахты нет, но все они получили уведомления о возможном сокращении. Руководство предприятия направило обращение и к губернатору, и в Москву, но ответа пока нет.

На встрече в ходе однодневной поездки в Тулу 11 марта президента Дмитрия Медведева с вновь избранными депутатами представительных органов городских и сельских поселений области глава посёлка Грицовский и бывший шахтёр Сергей Комиссаров сообщил, что до 90-го года в посёлке проживало до 9 тысяч людей. Посёлок был градообразующим — шахта «Подмосковная», «Бельковская», разрез «Грызловский». Сказал Комиссаров Медведеву и о закрытии шахт. Если в посёлке 2800 человек, граждан трудоспособного населения, то работает на территории муниципального образования всего 1300. «Это большая для нас проблема», — подчеркнул глава шахтёрского посёлка на встрече с президентом России.

Следует отметить, что в октябре 2008 года на встрече с членами фракции КПРФ в Государственной думе председатель правительства РФ Владимир Путин заявил в этой связи: «Все сегодня «садятся» уже только на газ! А это, даже с точки зрения обеспечения безопасности, страшно. Не может вся экономика, вся «социалка» и вся жилищная сфера сидеть на одной трубе! Ну не дай бог, что случится. Понимаете? Значит, у нас должен быть и топочный мазут, и уголь задействован, и атомная энергетика, и гидроэнергетика. Мы не можем всю страну на газ посадить».

По итогам встречи позицию главы кабинета поддержал депутат Василий Стародубцев. Ещё в бытность тульским губернатором он призывал сохранить шахты и разрезы, заявляя, что подмосковный уголь еще будет востребован. По его словам, дело не только с социальном аспекте вопроса, связанном с занятостью десятков тысяч рублей, которые работали в угольной отрасли, а в результате закрытия шахт и разрезов начали вымирать целые поселки. Как считает депутат, дело и в экономической целесообразности, ведь тарифы на газ растут по 25% в год, а новые технологии позволяют весьма эффективно, с высоким уровнем КПД использовать уголь Мосбасса.

Действующий глава региона Вячеслав Дудка в своём послании о положении дел в области в декабре 2008 года также говорил об угольной отрасли в весьма оптимистичных тонах. Одной из основных задач в топливно-энергетическом комплексе региона он, в частности, назвал возрождение угольной отрасли. Далее Дудка говорил о том, что этот процесс идёт «планомерно». В перспективе, к 2012 году, предполагалось увеличить добычу угля на территории Тульской области до 2 млн. тонн в год, а с расконсервацией шести шахт к 2015 году — до 10 млн. тонн. Причём двумя месяцами ранее, то есть в сентябре 2008 года тульский губернатор в интервью «Российской газете» говорил о 15 млн. тонн угледобычи к 2015 году.

По состоянию на 14 мая 2009 года, добыча угля в единственной разрабатываемой лаве продолжалась. По ширококолейной железнодорожной линии из шахты раз в сутки отправлялся состав с углём, однако при существовавшем на тот момент соотношении объёма добычи и отпускной цены угля его добыча была нерентабельной.

По какому сценарию будет развиваться ситуация на шахте (сохранение в рабочем состоянии, отключение от энергоснабжения и последующее неконтролируемое затопление вместе с оборудованием, официально объявленное закрытие и демонтаж оборудования) — оставалось неясным. Между тем, эта шахта имеет не только экономическое значение: она является своеобразным символом, она необходима ещё и для того, чтобы быть учебным полигоном в то время, когда угольная отрасль начнёт возрождаться. Помимо «Подмосковной», ближайшие к Тульской области угольные шахты находятся в расположенных за тысячи километров от неё Донбассе и Воркуте.

Узкоколейная железная дорога на шахте «Подмосковная» обслуживается Участком внутришахтного транспорта. Ширина колеи — 900 мм. Протяжённость наземных линий составляет около 500 метров, действующих подземных линий — около 7 километров (ранее доходила до 40 километров). На наземном участке работают 3 электровоза EL5 (?), построенных в ГДР, на подземном участке — 7 электровозов К10 и К14 (во времена интенсивной работы шахты их было 45). Добыча угля ведётся на одном горизонте, глубина под дневной поверхностью — 74 метра. Шахта имеет два вертикальных ствола — «главный» и «вспомогательный». Через «главный» ствол поднимается «на-гора» добытый уголь и закачивается воздух с поверхности, через «вспомогательный» ствол выводится воздух из шахты, доставляются с помощью клети люди и оборудование. С наземного участка узкоколейной железной дороги на подземные участки передаются вагонетки, гружёные лесом и оборудованием. Ремонт и обслуживание электровозов, работающих под землёй, осуществляется в подземном депо, на поверхность эти электровозы не поднимаются.

От шахтных стволов штреки с проложенными в них путями узкоколейной железной дороги расходятся в трёх основных направлениях: на север, юг и восток. В каждом направлении отходят два штрека — откаточный и вентиляционный.

Единственным используемым является северное направление. В восточном направлении («восточном крыле») поддерживается в пригодном для прохода состоянии только часть выработок, необходимых для доступа к электровозному депо. Неиспользуемые (законсервированные) выработки в основном полузатоплены (уровень воды может составлять примерно метр) и насыщены углекислым газом — пребывание в них без кислородных баллонов смертельно.

В лучшие времена, когда объём добычи угля во много раз превышал нынешний и движение поездов было крайне интенсивным, на внутришахтном транспорте применялась электрическая централизация стрелок, использовались светофоры. Ныне ничего этого нет.

Основное назначение узкоколейной железной дороги — доставка к месту перегрузки в скипы (находится вблизи главного ствола) угля и пустой породы, доставка в лаву оборудования, а также перевозка рабочих от ствола до лавы (расстояние составляет свыше 2 километров). Уголь добывается в лаве механизированным комплексом, транспортируется на протяжении примерно 100 метров посредством конвейера по конвейерному штреку, затем грузится в вагонетки. Электровоз ведёт партию гружёных вагонеток (в терминологии горного дела «партия» — «состав») до главного ствола, где вагонетки разгружаются в вагоноопрокидывателе.

Вагоноопрокидыватель вмещает две вагонетки, при опрокидывании отцепка вагонеток не производится — конструкция шахтной сцепки это позволяет. Вблизи места погрузки и вблизи вагоноопрокидывателя троллей (контактный провод) отсутствует, вагонетки перемещаются с помощью толкателя.

На узкоколейной железной дороге используются как деревянные, так и железобетонные шпалы. Состояние пути не лучшее, многие участки не ремонтировались с момента открытия шахты. На отдельных участках шпалы постоянно находятся под водой.

Источник