- Дворцы Петра 1: расположение, описание дворцов, истории постройки, фото

- Зимний дворец

- Расположение здания

- Проект здания

- Ход строительства

- Корректировки проекта

- Новые зимние палаты

- Завершение работ

- Летний дворец

- Для чего императору Летний дворец?

- Как использовался дворец?

- Летний дворец в XX веке

- Дворец в Стрельне

- Строительство Путевого дворца

- Петергоф — резиденция Российских императоров.

- Петергоф история.

- Петергоф история.

- Петергоф музей.

- Петергоф

- Петергоф Английский парк.

- Петергоф Верхний сад.

- Петергоф Большой Петергофский дворец

- Петергоф Нижний парк.

- Петергоф Дворец Марли.

- Петергоф мраморные Воронихинские колоннады.

- Петергоф Золотая гора.

- Петергоф Шахматная гора.

- Петергоф дворец Монплезир.

- Петергоф.

Дворцы Петра 1: расположение, описание дворцов, истории постройки, фото

Дворцы Петра 1 представляют огромный интерес для исследователей и любителей истории. У первого российского императора было несколько резиденций, в которых он регулярно останавливался, работал, проводил приемы, принимал важных гостей. Об этих дворцах мы и расскажем в этой статье.

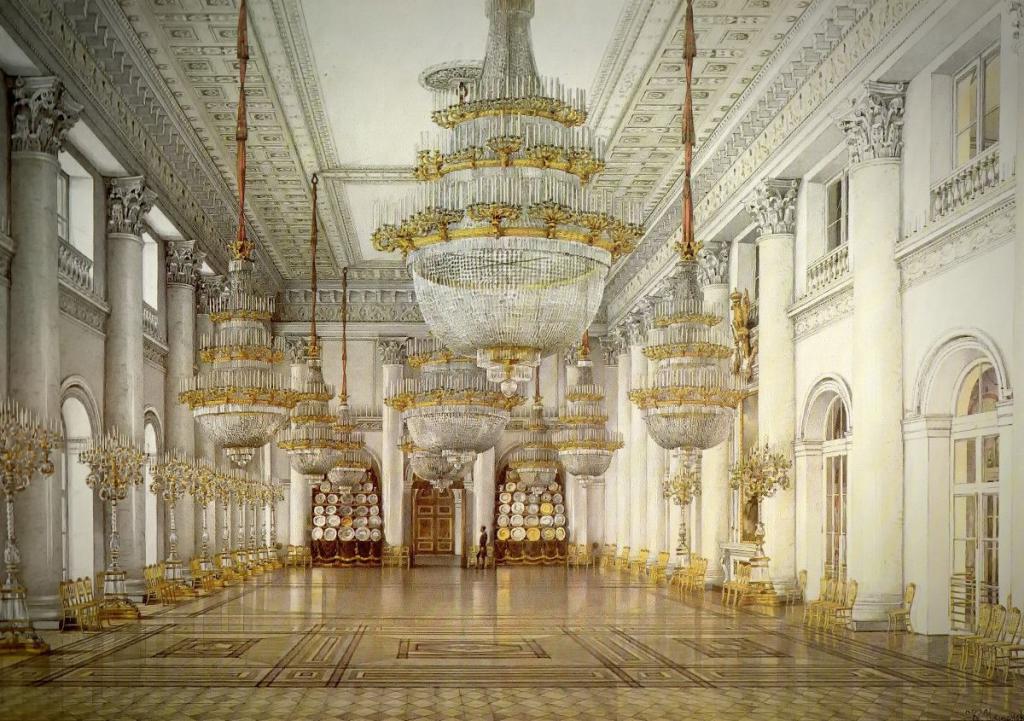

Зимний дворец

Среди дворцов Петра 1 выделяется Зимний дворец. Именно здесь располагалась личная резиденция императора. Ее возвели на набережной Невы, неподалеку от Зимней канавки.

Все началось с того, что в 1712 году в районе современной Миллионной улицы и набережной Невы были построены Свадебные палаты Петра 1. Они располагались в середине квартала Верхней набережной.

Зимний дворец Петра в в Санкт-Петербурге вскоре значительно расширился. Через четыре года стали достраивать его северную часть. Это здание Петр задумывал как свою личную резиденцию. Поэтому она полностью соответствовала его вкусам и образу жизни. Проект был готов к 1716 году, над ним трудился архитектор Георг Маттарнови. Пока строился этот дворец Петра 1 в Санкт-Петербурге, семья оставалась жить в так называемых Свадебных палатах.

Расположение здания

Положение дворца Петра 1 среди стандартной рядовой застройки кажется случайным только на первый взгляд. В действительности это место среди домиков простых обывателей выбрал сам император. Дело в том, что именно из этой точки открывались самые удачные панорамы на Неву, Стрелку Васильевского острова, можно было рассмотреть берега Большой Невы.

Первый этап строительства этого дворца Петра 1 начался в 1716 году. Утверждал проект сам император. В результате первоначально приступили к возведению западной части здания, которое располагалось непосредственно вдоль Зимней канавки, которая в то время еще только проектировалась.

Проект здания

Основной фасад Зимнего дворца выходил на Неву. При этом он мало походил на парадную репрезентативность дворцов многих петербургских вельмож, был совсем не так шикарен. Больше он напоминал солидное и основательное жилище зажиточного бюргера, что было вполне в духе императора.

Центральный ризалит имел четыре окна, на первом этаже он был рустован, а на втором украшен всевозможными пилястрами дорического ордера. На фронтоне в форме треугольника были две аллегорические фигуры, которые поддерживали картуш для императорского герба, увенчанный короной. На боковых частях фасада здания располагались широкие лопатки между окнами, которые были украшены филенками и гирляндами.

Крыша этого дворца Петра 1 в Петербурге была выполнена в голландском стиле, но с переломом. Размер комнат был сравнительно небольшим, не более 18 квадратных метров. Только в так называемом лицевом корпусе, который выходил на Неву, имелся Большой зал площадью 75 квадратных метров. Был также еще угловой зал, который был обращен к Зимней канавке, его площадь составляла 41 квадратный метр. Исследователи всегда обращают внимание на коридор в форме буквы Г, который отделял царские комнаты от остальных помещений.

Ход строительства

Дворец Петра 1, фото которого есть в этой статье, начали строить столяры и вольные каменщики. Именно им на подряд отдали возведение здания. Было отдано распоряжение, чтобы уже к 23 мая 1716 года установка окон была завершена.

До наших дней сохранилось упоминание о том, что был заключен договор с каменщиком по имени Сергей Агапитов, из которого следует, что возведение фундамента велось очень тщательно, стены для заглубления цокольного этажа возводились до самой зимы.

Уже весной 1717 года был заключен договор с другими каменщиками — Василием Обросимовым и Петром Козлом, которые продолжили класть стену корпуса, обращенного к Неве. Известно, что каменщик Василий Ростворов начал параллельно строительство так называемых малых палат, которые были обращены к каналу.

Корректировки проекта

В 1718 году Петр возвращается из очередной поездки по Европе и вносит существенные корректировки в проект дворца. Он приказывает сделать «восемь камор верхнего жилья». Приходится начинать значительную перестройку. Но все же в этом же году удается начать внутреннюю отделку, а также класть штукатурку снаружи здания.

Работая по эскизам Маттарнови, рабочим удалось провести блестящую отделку, используя на стенах Большого зала красный мрамор, а также гипсовые рельефы, двери из дуба. Всего во дворце было четыре дубовые лестницы. Окончательно дворец был готов к февралю 1720 года. 27 декабря в нем была проведена первая ассамблея.

Новые зимние палаты

Маттарнови скончался от внезапной болезни в ноябре 1719 года. При этом строительство и отделка дворца продолжались и после его официального открытия. Работы продолжил архитектор Николай Гербель, который к весне 1721 года завершил заливку фундамента для Новых зимних палат.

Восточная и центральные части дворца возводились вплоть до 1722 года. К этому времени были практически завершены лицевые корпуса парадных залов, выходящих на Неву. Фасад получился протяженным и весьма торжественным, в него органично вписалась западная часть Зимнего дворца, которая была построена раньше и к этому времени представляла собой единое целое. Чтобы добиться единства, этот откровенно «бюргерский» фасад был выполнен в виде восточного ризалита.

Добиться эффекта царской резиденции архитектору удалось, сосредоточив в центральной части знаменитый эффект трехпролетной триумфальной арки, известной еще со времен римских цезарей. Определенную роль в этом играли мощные колонны коринфского ордера, которые были установлена на максимально высоком пьедестале и примыкали к парным пилястрам, образуя единый барочный портик, устремленный ввысь.

Завершение работ

С завершением строительства Зимнего дворца в России официально завершается эпоха скромных царских жилищ, она окончательно уходит в прошлое. Этот дворец становится самым роскошным и торжественным в Петербурге. Удивительно, что при этом ему удается остаться органично связанным с окружающей застройкой, в которую он максимально органично вписывается. В этом ему не мешают даже масштабность, большой размер окон, высокие карнизы. Все это свидетельствует о закладке основ для петербургской архитектурной школы, которые затем соблюдались на протяжении столетий, сохраняя особенную петербургскую архитектурную атмосферу.

Строительство новой части дворца завершается к концу 1723 года. 24 ноября в новом Кавалерском зале проводят громадный и шикарный пир, который завершается масштабным и зрелищным фейерверком, устроенным прямо на льду Невы.

Девятого декабря в Большом дворцовом зале сотни гостей присутствуют на торжественной церемонии обручения герцога Голштинского со старшей дочерью императора, Анной.

Летний дворец

Летним дворцом Петра 1 называют резиденцию императора, которая располагалась в Летнем саду Санкт-Петербурга. В настоящее время она используется в качестве одного из филиалов Русского музея.

Строительство Летнего дворца Петра 1 велось в стиле барокко по проекту итальянского инженера и архитектора Доменико Трезини. Работы производились с 1710 по 1714 года. До настоящего момента это одно из старейших зданий в городе, сохранившихся до наших дней. Дворец имеет два этажа, при этом он весьма скромен, в нем всего 14 комнат и две кухни.

Для чего императору Летний дворец?

Летний дворец Петра 1 в Санкт-Петербурге изначально предназначался для использования исключительно в теплое время года. Жили в нем только с мая по сентябрь. В связи с этим проектом не было предусмотрено его использование зимой, стены дворца были слишком тонкими для этого, а в окнах повсюду стояли одинарные рамы. Отделку помещений выполняли известные художники того времени: Заварзин, Захаров и Матвеев. Император остался доволен их работой.

Фасад Летнего дворца украшен 29 барельефами. На каждом из них в аллегорической форме изображаются события Северной войны, которая в то время была в самом разграре, продолжалась она до 1721 года. Эти барельефы выполнил немецкий архитектор и известный скульптор Андреас Шлютер.

Как использовался дворец?

Считается, что это был любимый дворец Петра 1. Император впервые в него официально въехал в 1712 году, когда тот был еще частично отделан. С тех пор он в нем жил каждое лето (вплоть до своей смерти в 1725 году).

Традиционно Петр занимал первый этаж, а помещения второго этажа всегда предназначались императрице Екатерине. После смерти главы государства дворец использовали в качестве летней резиденции для придворных и сановников вплоть до середины XIX столетия. Там в разные времена жили Горчаков, Милорадович, Лобанов-Ростовский, Вронченко, Канкрин.

Интересно, что сановники жили и зимой, в это время года им предоставлялся второй этаж. Когда у власти был император Александр I, летом и весной в эту царскую резиденцию стали пускать публику, которая могла любоваться царским убранством. В 1840 году была проведена тщательная ревизия, все ценности были описаны, некоторые были отданы в руки реставраторов.

Летний дворец в XX веке

Уже после прихода к власти большевиков здание Летнего дворца стали использовать в качестве музея. В 1934 году здесь официально открыли историко-бытовой музей.

В годы Великой Отечественной войны здание серьезно пострадало. Из окон были вырваны рамы, на фасаде и с потолков в комнатах осыпалась штукатурка, крышу повредили осколки многочисленных снарядов.

Сразу после победы над фашистами власти взялись за реставрацию. Работы начались уже в 1946 году. Через год музей снова открыли для посещения. В 1950-60-х состоялась масштабная реставрация, целью которой было восстановление изначального облика этого дворца. Были заменены полы, восстановили лепку, полностью поменяли систему отопления, установив более современную, привели в первоначальный вид рисунки на плафонах, вернули обивку стен тканью.

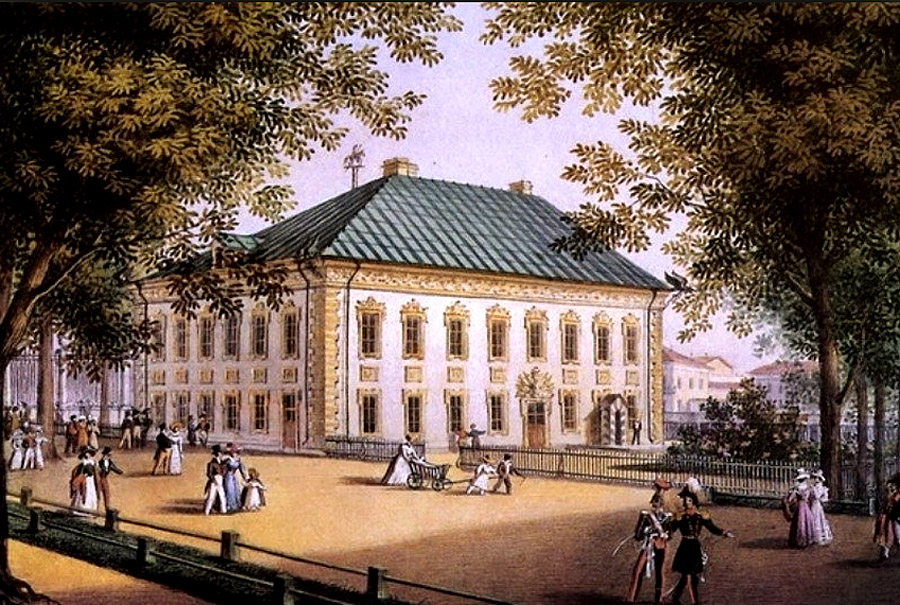

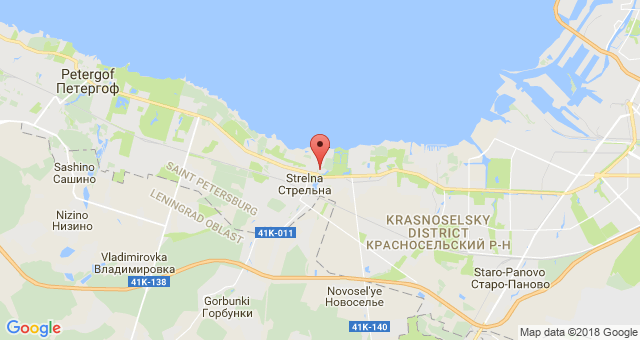

Дворец в Стрельне

Знаменитый Путевой дворец Петра 1 появился в годы строительства Кронштадта. В то время императора регулярно приезжал из Петербурга в Стрельну, чтобы следить за тем, как ведутся работы.

Для комфорта государя и построили придорожный дом неподалеку от Финского залива. Проект его был типовым, таких придорожных домов хватало по всей стране. Особенностью Дворца Петра 1 в Стрельне было то, что он предназначался для отдыха самого императора, поэтому его и было решено именовать «дворец».

При этом внешне это очень скромное строение из дерева, которое сохранилось до наших дней практически в первозданном виде.

Строительство Путевого дворца

Возводить дворец начали в 1710 году. На склоне холма специально разбили сад с фонтанами, а рядом построили Преображенскую церковь. В ней и состоялось венчание Петра с его супругой, которая после смерти правителя стала первой в истории России женщиной-главой государства — императрицей Екатериной I.

В годы Великой Отечественной войны эти места значительно пострадали, церковь была полностью разрушена.

Интересно, что Путевой дворец очень органично вписался в окружающий его ландшафт. Северный фасад обращен к заливу, при этом со стороны он выглядит очень солидно. Вся хитрость в высоте холма, на который приходится смотреть непосредственно снизу.

В центральную часть фасада органично вписалось крыльцо с четырьмя ступенями и уютный мезонин. Особенным украшением стали высокие окна на первом этаже, которые обрамлены резными наличниками. Уже после смерти Петра 1 в 1750 году дом был полностью разобран архитектором Растрелли, а затем восстановлен в первозданном виде. В 1834 году его отремонтировали еще раз, работы проводил архитектор Мейер.

Во время Великой Отечественной войны здание было практически полностью разрушено, восстановили его в 50-х годах ХХ века. Сейчас дворец находится под патронатом музея-заповедника «Петергоф». Его отреставрировали, восстановили даже фонтаны, которые при реконструкции проектировал Растрелли.

Сейчас в здании работает музей, среди экспонатов которого много вещей петровской эпохи. Например, слепок руки императора и его портрет, написанный при жизни правителя.

Рядом с Путевым дворцом разбит уникальный фруктовый сад, в нем во времена Петра 1 в теплицах выращивали инжир, абрикосы, персики, цветы и травы. Прямо на царский стол из этого сада подавали виноград, груши, арбузы, даны, вишню. Из Европы Петр специально для сада привез редис, артишоки и турецкие огурцы. Он очень любил бывать в этом дворце, проводил в нем много времени.

Источник

Петергоф — резиденция Российских императоров.

Петергоф на протяжении 200 лет был парадной летней резиденцией Российских императоров. Приморский парадиз строился как грандиозный триумфальный памятник, прославляющий величие России. Архитектурно-парковый ансамбль это симбиоз архитектурной мысли и природной красоты. Занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и по праву входит в число семи чудес России.

Петергоф история.

История государственного музея заповедника — Петергоф неразрывно связана с историей России. Первое документальное упоминание Петергофа относится к 1705 году, когда он на голландский манер назывался «Питергоф» – «Петров двор», в путевой записке Петра I, как «путевой двор» и пристань для переезда на остров Котлин. В 1710-е годы здесь начались активные ландшафтные и архитектурные работы по строительству усадьбы Петра I.

Петергоф история.

В 1714 году были заложены Большой Петергофский дворец, Большой грот с каскадами, Монплезир и другие сооружения Нижнего парка, о них мы подробнее расскажем ниже. Для снабжения фонтанов Петергофа в 1720-1721 годах был построен специальный водовод общей длиной 40 км. К 1723 году формирование дворцово-паркового ансамбля было в основном завершено. В августе 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа. Петергоф продолжал формироваться, как дворцово-парковый ансамбль, на протяжении XVIII — начала XX века.

Петергоф музей.

После Октябрьской революции 1917 года дворцы превращены в музеи. Во время Великой Отечественной войны комплекс был оккупирован немецкими войсками с 1941 по 1944 г. Петергоф был практически полностью разрушен артиллерией. После войны началось восстановление Санкт-Петербурга и Петергофа, которое продолжается до сих пор. В 1945 г. открыт Нижний парк, год спустя пущены фонтаны. В 1947 году заработал утраченный во время войны фонтан «Самсон».

Петергоф

В настоящее время Петергоф включает в себя несколько дворцово-парковых ансамблей, формировавшихся на протяжении двух веков. Центральное место в композиции занимает Нижний парк с фонтанами. Вместе с Верхним садом он образует старейшую часть ансамбля. С востока Нижний парк граничит с Александрией, которая в свою очередь на юге продолжается Александровским парком. К Верхнему саду с юга примыкает Ольгин пруд, являющийся частью Колонистского парка. К югу от него простирается обширный Луговой парк.

Петергоф Английский парк.

К юго-западу от Нижнего парка в XVIII веке сформировался пейзажный Английский парк. Вниз по Петергофской дороге, к западу от Нижнего парка с севера на юг протянулся парк Сергиевка, с востока граничащий с Собственной дачей. Характерной особенностью дворцово-паркового ансамбля Петергофа является его близость к морю. В четырёх парках (Нижний парк, Александрия, Сергиевка, Собственная дача) ключевую роль в ансамблях играют дворцы, расположены на краю естественной возвышенности, протянувшейся вдоль побережья.

Петергоф Верхний сад.

Верхний сад, разбит при Петре I. Современный облик Верхний сад приобрел ко второй половине XVIII века. В это время в саду появляются красивые фонтаны. «Амур, надевающий маску», «Нептун», фонтаны Квадратных прудов, декорированные скульптурами «Весна» и «Лето».

Петергоф Большой Петергофский дворец

Основным зданием ансамбля является Большой Петергофский дворец. Первоначально довольно скромный царский дворец, сооруженный в стиле «петровского барокко» в 1714-1725 годах по проекту Ж-Б. Леблона, а затем Н. Микетти, был перестроен в 1747—1752 гг. архитектором Ф.-Б. Растрелли для императрицы Елизаветы Петровны в так называемом стиле зрелого барокко. Длина обращённого к морю фасада — 268 м. От центрального корпуса отходят две одноэтажные галереи, заканчивающиеся с запада Корпусом под гербом, а с востока — Церковным корпусом.

Петергоф Нижний парк.

Нижний парк состоит из трёх взаимосвязанных частей. Это центральный, западный и восточный ансамбли. Основа планировки парка — две системы лучевых аллей, пересекающихся друг с другом. Все основные аллеи Нижнего парка или выходят к заливу, или заканчиваются фонтаном. В планировке четко соблюдается принцип симметрии. Центральная ось — это Большой каскад и Морской канал. На равном расстоянии от оси находятся фонтаны «Адам» и «Ева», каскады «Шахматная гора» и «Золотая гора», дворец Монплезир и павильон Эрмитаж. В центре композиции фонтан «Самсон, раздирающий пасть льва».

Петергоф Дворец Марли.

Главное сооружение западной части Нижнего парка Дворец Марли. Несмотря на небольшие размеры, он играет важную роль в общей структуре всего ансамбля. От дворца лучеобразно отходят три главные аллеи, прорезающие парк с запада на восток: центральная — Марлинская, северная — Малибанская и южная — березовая. Дворец стоит на искусственной перемычке между большим Марлинским прудом и Секторальными прудами. Высокий насыпной вал, расположенный к северу от Марли, защищает дворец и Марлинский сад от ветра с Финского залива.

Петергоф мраморные Воронихинские колоннады.

Фасад дворца с высокой крышей и тонким кружевом балконных решеток очень изысканный и изящный. Не менее интересное сооружением являются Мраморные Воронихинские колоннады (1800-1803). Они получили свое название по имени их создателя бывшего крепостного Андрея Воронихина, которому за проект петергофских колоннад было присвоено звание архитектора. Составленные из парных колонн колоннады завершаются павильонами с высокими купольными крышами. В центре каждого купола — невысокий фонтан. На плоских кровлях колоннад-фонтаны в виде изящных золоченых ваз. Входы стерегут гранитные львы.

Петергоф Золотая гора.

Около дворца Марли расположен каскад «Золотая гора». Он назван так потому, что вертикальная часть ступеней каскада отделана золоченым медным листом. Если смотреть на каскад снизу, стоя у подножия, то создается впечатление струящегося золотого потока.

Петергоф Шахматная гора.

Ансамбль восточной части составляет Шахматная гора — каскад, расположенный на склоне террасы, с чёрно-белыми, «шахматными» плато. Наверху каскада находится грот, окруженный тремя красочными фигурами драконов, из пастей которых вырываются струи воды. Каскад состоит из четырёх уступов и заканчивается круглым бассейном. По обе стороны каскада построены лестницы, украшенные белокаменными статуями.

Петергоф дворец Монплезир.

Так же в восточной части находится дворец Монплезир, в переводе с французского означает «моё удовольствие»— именно так назвал его Пётр I. Монплезир расположен прямо на берегу Финского залива. Монплезир был любимым дворцом Петра I. В настоящее время во дворце представлена первая в России коллекция картин европейских художников XVII—XVIII веков. В Лаковом кабинете, оформленном в китайском стиле, на резных полочках выставлена коллекция китайского фарфора. Особого внимания заслуживает фонтан «Сноп». «Сноп»— один из первых фонтанов Петергофа, построенных по указанию Петра I. Создан он был в 1722 — 1723 годах архитектором Н. Микетти и фонтанным мастером Суалемом. Центр композиции — высокая туфовая тумба в виде связки колосьев (снопа), из которой бьёт мощная струя воды. Ниже по кругу располагаются ещё 24 наклонные, более тонкие струи.

Петергоф.

На этом мы завершим свой рассказ о парках Петергофа. В одну статью сложно уместить все достопримечательности данного комплекса, мы же постарались освятить самые интересные. Красоту Петергофа лучше увидеть собственными глазами, прогуляться по территории ансамбля и проникнуться его величием.

Источник