Ю́ЖНО-ЯКУ́ТСКИЙ У́ГОЛЬНЫЙ БАССЕ́ЙН

В книжной версии

Том 35. Москва, 2017, стр. 569

Скопировать библиографическую ссылку:

Ю́ЖНО-ЯКУ́ТСКИЙ У́ ГОЛЬНЫЙ БАСС Е́ЙН, в России, в Якутии, в юж. части Aлданского нагорья, вдоль Cтанового xpебта; крупнейший на Дальнем Востоке. Пл. 25 тыс. км 2 . Открыт в 1849, разрабатывается c 1933 открытым способом. Балансовые запасы 7,2 млрд. т, прогнозные ресурсы 7,8 млрд. т (2014). В тектонич. плане приурочен к ряду крупных впадин, разобщённых системой поднятий и разломов, вдоль юж. окраины Сибирской платформы. Мезозойские угленосные отложения мощностью 400–5000 м простираются в широтном направлении на 750 км полосой в 60–150 км. Промышленно продуктивны меловые и юрские отложения мощностью до 1500 м, содержащие 10–20 рабочих угольных пластов мощностью 1–3 м, реже 10–60 м. Крупнейшие разведанные месторождения: Нерюнгринское (эксплуатируется, запасы 232 млн. т), Эльгинское (св. 2 млрд. т, пригодно для разработки открытым способом), Чульмаканское и Денисовское (суммарные запасы св. 1,7 млрд. т). Угли каменные гумусовые, среднезольные (10–18%), малосернистые (до 0,5%), с теплотой сгорания 22–37,4 МДж/кг, спекающиеся (марки – от газовых до сильно спекающихся). Годовая добыча (2014) 11,2 млн. т.

Источник

История развития угольной промышленности Якутии

Весной 1927 года была образована Якутская горно-техническая контора при управлении Якутского горного округа, которой нужно было начать геологоразведочные и научно-исследовательские работы.

В Якутии расположился второй из самых крупных в мире угольных бассейнов — Ленский — с запасами бурого и каменного угля. Основная часть блока находится в бассейне реки Лены, в районе Центральной якутской низменности.

Площадь угольного бассейна достигает 700 тысяч квадратных километров. Как и Тунгусский бассейн, Ленский блок изучен в недостаточной степени из-за труднодоступности района. Добыча осуществляется в шахтах и на разрезах.

В 1925 году геолог Иванов составил первое подробное описание Сангарского месторождения. В 1926—1927-х годах студенты Московской горной академии Софронов и Кузнецов продолжили работу по выявлению промышленных запасов и уточнению геологического месторождения.

Уже в 1928 году техник Некипелов провел промышленную разведку, и его партия сделала пробный забой, положив начало знаменитой шахте «Сангарская». Она стала пионером в угледобывающей промышленности республики.

Эксплуатация шахты началась в 1928 году. Разработка Сангарского месторождения позволила создать топливную базу для речного пароходства и удовлетворить потребности в минеральном сырье предприятий и населения Якутска .

Сангар находится в 300 километрах к северу от Якутска .

До перестройки поселок снабжал север Якутии углем.

На Сангарской шахте, закрытой в 1998 году, спустя два года начался пожар, который не потушен до сих пор.

Поджег был совершен собирателями цветметала.

В поселке ранее базировалась экспедиция по разведке месторождений газа.

Сейчас население составляет около 3-4 тысяч человек.

С 1928 по 2016 год было добыто 455,8 миллиона тонн угля. По этому показателю Якутия занимает первое место среди регионов Дальнего Востока, на долю республики приходится свыше трети (41%) добываемого угля на востоке страны.

В республике угледобывающая промышленность в структуре объёма производства занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей.

В последние годы (2013-2016) угольная промышленность республики демонстрирует устойчивое наращивание объемов добычи. Этого удалось достичь благодаря правильно расставленным приоритетным задачам по реализации и поддержке инвестиционных проектов.

Развитие угледобывающей промышленности в Якутии связано с инвестиционными проектами.

Источник

История развития угольной промышленности Якутии

Весной 1927 года была образована Якутская горно-техническая контора при управлении Якутского горного округа, которой нужно было начать геологоразведочные и научно-исследовательские работы.

В Якутии расположился второй из самых крупных в мире угольных бассейнов — Ленский — с запасами бурого и каменного угля. Основная часть блока находится в бассейне реки Лены, в районе Центральной якутской низменности.

Площадь угольного бассейна достигает 700 тысяч квадратных километров. Как и Тунгусский бассейн, Ленский блок изучен в недостаточной степени из-за труднодоступности района. Добыча осуществляется в шахтах и на разрезах.

В 1925 году геолог Иванов составил первое подробное описание Сангарского месторождения. В 1926—1927-х годах студенты Московской горной академии Софронов и Кузнецов продолжили работу по выявлению промышленных запасов и уточнению геологического месторождения.

Уже в 1928 году техник Некипелов провел промышленную разведку, и его партия сделала пробный забой, положив начало знаменитой шахте «Сангарская». Она стала пионером в угледобывающей промышленности республики.

Эксплуатация шахты началась в 1928 году. Разработка Сангарского месторождения позволила создать топливную базу для речного пароходства и удовлетворить потребности в минеральном сырье предприятий и населения Якутска.

Сангар находится в 300 километрах к северу от Якутска.

До перестройки поселок снабжал север Якутии углем.

На Сангарской шахте, закрытой в 1998 году, спустя два года начался пожар, который не потушен до сих пор.

Поджег был совершен собирателями цветметала.

В поселке ранее базировалась экспедиция по разведке месторождений газа.

Сейчас население составляет около 3-4 тысяч человек.

С 1928 по 2016 год было добыто 455,8 миллиона тонн угля. По этому показателю Якутия занимает первое место среди регионов Дальнего Востока, на долю республики приходится свыше трети (41%) добываемого угля на востоке страны.

В республике угледобывающая промышленность в структуре объёма производства занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей.

В последние годы (2013-2016) угольная промышленность республики демонстрирует устойчивое наращивание объемов добычи. Этого удалось достичь благодаря правильно расставленным приоритетным задачам по реализации и поддержке инвестиционных проектов.

Развитие угледобывающей промышленности в Якутии связано с инвестиционными проектами.

Источник

Республика якутия угольный бассейн

Угледобывающая промышленность — одна из традиционных базовых отраслей экономики Республики Саха (Якутия), в структуре объёма производства отраслей промышленности угледобывающее производство занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей промышленности, на ее долю приходится до 8,3 % объёма промышленной продукции. Отрасль обеспечивает до 1,2 % налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, здесь занято порядка 6,4 тыс. человек, что составляет около 1,9% экономически активного населения республики.

По добыче угля Республика Саха (Якутия) занимает первое место среди регионов Дальнего Востока, на долю республики приходится свыше трети (35%) добываемого угля на востоке страны. Республика Саха (Якутия) обладает значительными прогнозными ресурсами разнообразных по качеству углей, которые на длительную перспективу послужат базой для развития угольной, металлургической и химической промышленности.

В республике расположены Южно-Якутский, Ленский, Зырянский угольные бассейны и восточная часть Тунгусского бассейна. Прогнозные ресурсы углей Южно-Якутского угольного бассейна оцениваются более 40,0 млрд. тонн.Прогнозные ресурсы углей Зырянского бассейна по категориям составляют 8,5 млрд. тонн. Прогнозные ресурсы углей Ленского бассейна оцениваются в 840 млрд. тонн.

Суммарные балансовые запасы угля на территории Республики Саха (Якутия) по категории А, В и С1 составляют 9 752,7 млн.т., категории С2 — 4 626,1 млн.т., забалансовые запасы — 179,2 млн.т. По качеству угли делятся на бурые и каменные.

Бурые угли по сумме категорий А, В, С1 составляют 45,7% запасов республики, каменные — 54,3%. Запасы коксующихся углей по промышленным категориям А+В+С1 составляют 4 108,8 млн.т. (77,5% от запасов каменного угля Якутии), из них 4 085 млн.т. представлены углями особо ценных марок Ж, КЖ, К, ОС.

Балансовые запасы углей категории А+В+С1 пригодные для открытой разработки, составляют 6 483 млн.т. (66,5% от запасов этих категорий Республики), кат.С2 — 2 064,1 млн.т., забалансовые — 70,9 млн.т.

Всего по Республике Саха (Якутия) в распределенном фонде числится 32 участка по которым учтено запасов:

- балансовых категории А+В+С1— 2 573,6 млн т. (26,4 % запасов угля Якутии этих категорий);

- балансовых категории С2 – 618,5 млн т.;

- забалансовых — 9,6 млн т.

Из общего количества учтенных запасов угля категории А+В+С1 в Якутии промышленностью осваивается 3,8%.

Источник

Научная электронная библиотека

Миронова С. И., Иванов В. В.,

1.1. Развитие угольной промышленности в Южной Якутии

Считается, что горная промышленность в Южной Якутии берет начало с 1923 г., когда вольным разведчиком якутом Михаилом Тарабукиным было открыто уникальное россыпное месторождение золота по долине ручья «Незаметный», а в 1925 г. геологический отряд В.Н. Зверева обследовал бассейны рек Селигдар, Томмот, Куранах и обнаружил ряд золотоносных районов. Это позволило профессору В.А. Обручеву сделать заключение о генезисе золотых приисков Алдана (Антонов, 2002). В этом же году был создан Всесоюзный трест «Алданзолото», в составе которого открылись прииски Лебединый, Золотой, Турук, Орочен и др.

Уголь на территории Якутии впервые обнаружил в 1736 году И.Г. Гмелин во время второй Камчатской экспедиции на Сургуевом камне (Кангаласское месторождение) [1].

Сведения об угленосности мезозойских образований в Якутско-Кангаласском районе появились в первой половине XIX в. в публикациях известных исследователей Сибири Зауера, Врангеля, Миддендорфа, Чекановского, Доленко, Никифорова. Об угле Кангаласского месторождения было известно участникам экспедиции Беринга, Белингса и Са-рычева [2].

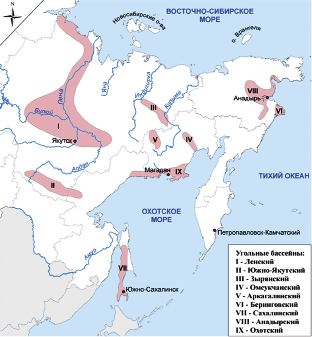

В настоящее время на территории Якутии выделяются Южно-Якутский, Ленский, Зырянский угольные бассейны и восточная часть Тунгусского бассейна (рис. 1.1).

Основные угольные ресурсы сосредоточены в 3-х крупных бассейнах:

– Южно-Якутского угольного бассейна (более 40,0 млрд тонн).

– Зырянского бассейна (более 8,5 млрд тонн).

– Ленского бассейна (порядка 840 млрд тонн).

В Якутии угледобывающая промышленность в структуре объёма производства отраслей промышленности занимает третье место после нефтедобывающей и алмазодобывающей промышленности.

На территории республики угледобывающие предприятия, называвшиеся первоначально рудниками, начали действовать с 1928 г., когда был запущен Сангарский рудник. В последующие годы добыча угля была организована в Кангаласском (1930 г.), Чульманском (1934 г.), Зырянском (1936 г.) и Джебарики-Хайском (1940 г.) рудниках (Хатылаев, 1992).

Развитие угольной отрасли в северо-восточных регионах СССР обуславливалось потребностями в энергетике для промышленного освоения этих территорий. Но в целом угледобыча на Северо-Востоке России в 1920–1940 гг. развивалось медленными темпами из-за сложностей организации материально-технического снабжения в суровых условиях Севера, нехватки ремонтно-механических мощностей, запасных частей, что вело к длительным остановкам производства. Своеобразный контингент рабочих, инженерно-технического персонала, состоявших зачастую из заключенных ГУЛАГа, «спецпоселенцев», бывших военнопленных, отличался низкой квалификацией, что мешало достигать высокой производительности труда в угольных шахтах.

Рис. 1.1. Угольные бассейны Северо-Востока России (Угольная база . 1999)

Во многих рудниках почти все виды работ выполнялись вручную. Даже бурение шпуров на угольном пласте производилось коловоротом с бурами, изготовленными из головок рельс. Откатка угля велась в самодельных деревянных вагонетках по брусчатке. Освещение шахт осуществлялось керосиновыми лампами «летучая мышь». Из-за отсутствия оборудования вентиляция выработок велась естественной тягой. Не хватало квалифицированных специалистов и рабочих. Бытовые условия проживания временных рабочих были крайне неблагоприятными. Например, на руднике «Джебарики-Хая» рабочие жили во временных сооружениях типа землянок, вырытых и обустроенных на одном берегу р. Алдан, а на смену рабочие добирались с помощью различных плавсредств через эту достаточно сложную водную преграду [3].

Только после войны началось внедрение механизации труда в угольных шахтах Якутии. С 1946 г. началось внедрение электросверл, были механизированы вентиляция выработок, заточка буров, проведено электрическое освещение штолен, появились вагонетки с роликовыми подшипниками, началась укладка рельс. В период с 1946 по 1950 годы была проведена определенная работа по техническому оснащению горных работ на угольных шахтах республики.

Значительный рост угледобычи на Северо-Востоке СССР произошел в результате создания региональных производственно-экономических структур – Советов экономического развития народного хозяйства (совнархозов) – Якутского и Магаданского. Повысилась механизация горных работ, основные угледобывающие предприятия были объединены в единый комплекс, действовавший в русле единой технической политики. В Сангарском шахтоуправлении в 1960 году вступила в эксплуатацию шахта «Центральная штольня», оснащенная угольными комбайнами и мощными электровозами, в «Джебарики-Хайском» шахтоуправлении были механизированы отбойка, доставка, транспортировка и выдача угля на поверхность, погрузка в баржи для доставки потребителям и т. д. Механизация труда в шахтах «Сангарская» и «Джебарики-Хая» позволило повысить годовой объем добычи до 360 и 290 тыс. т соответственно [3].

Особый этап в развитии угледобывающей промышленности на Северо-Востоке России, да и во всем Дальневосточном экономическом районе связан с освоением угленосного бассейна в Южной Якутии, которая до войны продолжала оставаться недостаточно исследованным регионом. Основная деятельность по разведке и промышленному освоению южно-якутских недр была связана с золотом, которое добывалось с XIX века старателями, артелями частными и государственными компаниями. Угленосность и содержание железорудных пород в регионе были изучены слабо. Территорию исследовали многочисленные отряды трестов «Алданзолото», «Востсибслюда», Восточно-Сибирского и Дальне-Восточного геологических управлений и других организаций. Итоги их работы были обобщены в трудах Ю.А. Билибина, В.Н. Зверева, Д.С. Коржинского, Ю.А. Дзевановского [1]. Благодаря им, а также исследованиям И.П. Атласова (1931 г.), А.И. Кукса и И.В. Белова (1938 г.), Е.П. Павловского (1939 г.), П.А. Харитонова и Е.М. Ковалева (1941 г.), Н.В. Фроловой (1944 г.), М.М. Одинцовой, М.И. Танеевой (1947 г.) и других, были намечены общие контуры Южноякутского каменноугольного месторождения от бассейна рек Олекмы, на западе, до Учура, на востоке, протяженностью 750 км (Акинин, 2016).

В 1951 г. при проведении съемочных работ на берегу р. Нерюнгра, геологи Г.Ю. Лагздина и О.А. Трещалова обнаруживают выходы на поверхность пластов угля – так был открыт пласт «Пятиметровый» будущего Нерюнгринского месторождения. В 1953 г. Л.М. Минкин обнаруживает в том же самом районе пласт «Мощный» [2].

К началу 60-х гг. XX в. ситуация, хотя и медленно, стала выправляться. Объемы и темпы добычи каменного угля на территории Якутии за 20 лет, с 1946 по 1965 гг., постоянно увеличивались. Постепенно уголь занял ведущее место в топливно-энергетическом балансе республики (Акинин, 2016).

В начале 80-х годов ХХ века на основе наиболее перспективных для разработки месторождений (доступность, себестоимость, транспортная инфраструктура, возможность экспорта и др.) Южно-Якутского каменноугольного бассейна, занимающего территорию 26,3 тыс. кв. км, было решено создание Южно-Якутского территориально-производственного комплекса (ЮЯ ТПК). Первенцем нового многоотраслевого ТПК являлся Южно-Якутский угольный комплекс, о строительстве которого 29 апреля 1975 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли совместное Постановление за № 352 [3].

В результате огромной работы государственных органов, проектных учреждений, научно-исследовательских институтов, строительных и горных предприятий за короткий срок был разработан и реализован план строительства объектов Южно-Якутского УК, включающий разрез «Нерюнгринский», обогатительную фабрику, производственную базу, г. Нерюнгри, подъездную ж/д «Беркакит – Угольная», аэропорт и другие объекты районного и республиканского значения.

Разрез «Нерюнгринский» с 1976 года и по настоящее время является основным объектом угледобычи в Якутии.

Южно-Якутский территориально-промышленный комплекс намечался как многоцелевой, с развитием в нем предприятий угольной промышленности, черной и цветной металлургии, производства минеральных удобрений и других отраслей. Но завершить его не удалось. Был сделан только первый шаг в этом направлении, создана топливная база – Южно-Якутский угольный комплекс

(Акинин, 2016).

Группой «Мечел» реализуется проект строительства Эльгинского угольного комплекса в пределах Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения в Республике Саха (Якутия). В настоящее время ведется строительство Эльгинского горно-обогатительного комбината с проектной мощностью 28–30 млн тонн. Полностью уложен и ведутся работы по расширению пропускной способности железнодорожного подъездного пути Улак-Эльга протяженностью 335 км. Построены притрассовая автомобильная дорога от станции Улак до Эльгинского месторождения, вахтовый посёлок численностью до 3,0 тыс. человек и объекты энергоснабжения и инженерные сети.

ООО УК «Колмар» ведет поэтапное строительство 2 крупных горно-обогатительных комплексов «Денисовский» и «Инаглинский».

ГОК «Денисовский» включает 2 шахты, один карьер и обогатительную фабрику мощностью 6 млн тонн/год.

Проект «Строительство ГОКа «Инаглинский»» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (распоряжение Правительства РФ от 23 марта 2015 г. № 484-р), входит в ФЦП Российской Федерации «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Реализация проекта позволит довести годовую добычу на данном ГОКе до 29,7 млн т угля.

Дальнейшее развитие угледобычи в Южной Якутии связано с расширением экспорта коксующихся углей в страны АТР.

1. Южноякутская угленосная площадь. Труды лаборатории геологии угля. Вып. XI. М.–Л., 1961. С. 32.

2. Почетные граждане Нерюнгри // Нерюнгринский район: история, культура, фольклор. Якутск, 2007. С. 345; Сергеев Ю. В. Указ. соч. С. 33.

3. МБУ Муниципальный архив Нерюнгринского района. Ф. 33. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.

Источник