- Реки Северного Ледовитого океана

- Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

- Особенности рек Северного Ледовитого океана

- Северная Двина

- Водный режим Северной Двины

- Историческое значение

- Печора

- Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

- Хозяйственное использование

- Хозяйственное значение Оби

- Водный режим, притоки

- Крупнейшие реки бассейна Северного Ледовитого океана

- Общие сведения

- Енисей

Реки Северного Ледовитого океана

Реки бассейна Северного Ледовитого океана – крупнейшие в России, могучие потоки вещества и энергии, формирующие в своих долинах совершенно особые типы ландшафтов. По речным долинам в пределы тундры вторгаются леса, в холодные пустыни – тундра, в соленые океанические воды – пресная вода.

Тепло, приносимое речной водой, приводит к образованию в долинах таликов – островков талого грунта. Они могут быть сквозными, т.е. настолько глубокими, что соединяются с непромерзшими горными породами, залегающими под вечной мерзлотой, но могут и не достигать их. Прежде чем перейти к описанию рек Северного Ледовитого океана, вспомним некоторые закономерности, которым подчиняются все реки.

Реки – это потоки воды, текущие под действием силы тяжести сверху вниз по руслам – вытянутым углублениям на поверхности суши. Русло реки обычно формирует сам поток, хотя иногда он может использовать углубления, образованные до его появления, например, ледником. В руслах вода совершает два взаимосвязанных и противоположно направленных процесса – эрозию (размывание) и аккумуляцию (накопление) речных наносов, состоящих из обломков горных по род различной величины – от песчинок до валунов. Речные наносы называют аллювием реки (от лат. alluvio – нанос, намыв). Его отличительная особенность в том, что отдельные частицы, двигаясь в потоке и ударяясь одна о другую, окатываются: их острые кромки оббиваются, и обломки приобретают округлую форму. Окатыши небольшого размера называют галькой.

Эрозия (от лат. erosio – разъедание) – разрушение горных пород и почв текучими водами. Вода размывает породы или растворяет их и «выскабливает» дно обломками. Аккумуляция (от лат. accumulatio – собирание в кучу, накопление) – накопление рыхлого обломочного материала. Такое накопление происходит обычно во впадинах – на дне озер, морей, океанов, а также в реках (хотя не везде и не всегда). Обломки, которые при этом образуются, переносятся водой вниз по течению. К ним присоединяются частицы, смытые со склонов в бассейне реки. Вода в реке всегда насыщена обломками горных пород (от микроскопических до громадных) и растворенными веществами. Насыщенность бывает разной – очень малой в реках, вытекающих из озер (вся муть осаждается в озерах ведь в них течения практически нет) и очень большой – в реках, протекающих среди легкоразмываемых пород (как, например, река Хуанхэ в Китае, про которую местные жители говорят, что вода в ней слишком густая, чтобы ее пить, хотя и недостаточно густая, чтобы пахать). Чем больше воды в реке и чем быстрее она течет, тем больше аллювия она может перенести.

Эрозия и аккумуляция в русле реки протекают одновременно в разных местах или по очереди в одном и том же месте. Поэтому в реках появляются и эрозионные формы рельефа – там где течение побыстрее или воды побольше, и аккумулятивные – там, где течение помедленнее или воды поменьше. Поскольку количество воды в реке меняется от сезона к сезону и от года к году, формы рельефа в русле реки обычно неустойчивы и подвижны.

К эрозионным можно отнести, например, плесы — глубокие участки русла, возникающие там, где течение реки наиболее быстро.

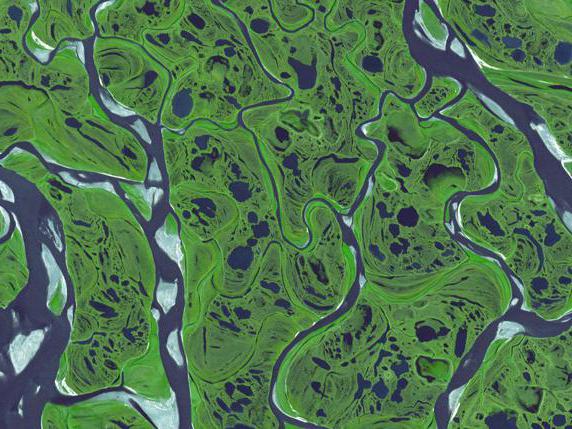

К аккумулятивным – осередки (островки), косы. Кроме того – дельты (от названия греческой буквы – дельта, на которую похожи очертания речной дельты). Дельта – это треугольная низменность в устье реки, сложенная аллювием. Такая низменность формируется из-за резкого снижения скорости воды в устье при условии достаточного количества аллювия. Она представляет собой мозаику осередков и рукавов (проток) между ними. За счет приносимого рекой аллювия дельты растут в сторону моря. В Северном Ледовитом океане они формируют значительные участки берега. Если река впадает в другую реку или если в устье реки сильны приливно-отливные течения, дельта не образуется: принесенный аллювий размывается. Если же приток приносит столько аллювия, что та река, в которую он впадает, не в состоянии его унести (это часто бывает в горах, где даже маленькие речки несут очень много наносов), в устье притока формируется небольшая дельта, которую называют обычно конус выноса. Дельта не формируется, если, например, берег опускается относительно водоема, в который впадает река, или поднимается уровень воды в водоеме. При этом затапливается часть русла, и в нем образуется воронкообразный залив – эстуарий (от лат. aestuarium – затопляемое русло реки). Эстуариями являются многие заливы («губы») побережья Северного Ледовитого океана.

Если аллювия много, а морские течения недостаточно сильны, возникают подводные дельты, расположенные ниже уровня моря.

Речная долина – это вытянутое понижение рельефа, преобразованное или образованное рекой. Преобразованное – в том случае, если река использует понижение, например, выпаханное ледником или образованное тектоническими движениями. Речные долины обладают уклоном. Вдоль долины он направлен от истоков к устью, поперек долины – от бортов к тальвегу (линии, соединяющей самые низкие точки дна долины).

Русло реки – не вся речная долина, а лишь та ее часть, которая всегда заполнена водой. Но воды в реках бывает то больше, то меньше. И долина – понятие более широкое, чем русло. Кроме русла, речная долина включает обычно пойму. Пойма реки — часть речной долины, покрываемая водой лишь во время высокого стояния воды.

Различают низкую пойму, заливаемую водой ежегодно, и высокую пойму, которая заливается лишь раз в несколько лет, в самые дождливые или самые снежные годы. Высота низкой поймы над урезом воды может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. Обычный тип растительности здесь луга, поскольку деревья не выдерживают затоплений.

В долинах многих рек выше пойм располагается одна или несколько речных террас – вытянутых вдоль долины поверхностей, параллельных поверхности воды в реке, т.е. имеющих уклон, как у днища долины.

В реках Земли сосредоточено в каждый момент времени около 2 тысячи кубических километров воды. Источники воды в реках (питания рек) могут быть различны – тающие ледники и снега, дожди, грунтовые воды, озера, болота. На практике очень редко встречаются реки с каким-либо одним источником, обычно они имеют смешанное питание. Однако важно понять, какой источник главный – от этого зависит режим реки. Режим реки – изменения объема воды в течение года.

Важнейшая характеристика режима реки – расход воды – количество воды, протекающее через поперечное сечение реки за единицу времени. Соответственно измеряют его в кубических метрах в секунду. Регулярно наступают периоды, когда расходы воды в реке минимальны, – во время сухой или морозной погоды (меженный период, межень). С количеством воды связано и количество наносов – проносимых рекой частиц (минеральных и органических). Проносимое количество наносов называют твердым стоком реки и измеряют в миллионах тонн за год. Границы бассейнов соседних рек называют водоразделами. Они могут быть узкими (например, горные хребты) или широкими, равнинными – их называют плакорами.

Источник

Реки бассейна Северного Ледовитого океана: Северная Двина, Печора, Обь

Все реки бассейна Северного Ледовитого океана текут по территории Евразии и в Северной Америке. Например, крупнейшая американская река Макензи. В данной статье будут рассмотрены некоторые реки Северного Ледовитого океана в России, так как среди них находятся крупнейшие водные артерии планеты. К тому же около шестидесяти пяти процентов водных потоков нашей страны относится к бассейну Северного Ледовитого океана. Среди них наибольший вклад вносят такие реки, как Печора, Северная Двина, Обь, Хатанга, Енисей, Лена, Колыма, Индигирка и многие другие.

Особенности рек Северного Ледовитого океана

Эти водные потоки вблизи океана текут по равнинам и низменностям. Потому нижнее течение их спокойное, и на пути нет особых препятствий. Реки бассейна Северного Ледовитого океана очень длительное время покрыты льдом. Питание главным образом снеговое и дождевое. В весенний период наблюдается подъем уровня воды на 10-15 метров. Это объясняется тем, что реки бассейна Северного Ледовитого океана текут в основном на север, и лед ниже по течению тает позднее, чем в верховьях. Поэтому образуются заторы и ледяные плотины.

Северная Двина

Северная Двина несёт свои воды по землям двух субъектов Российской Федерации – Архангельской и Вологодской областей. Могучая река впадает в Белое море, которое открывается в воды северного океана. Её «чистая» длина составляет 0,7 тыс. км, вместе с Сухоной – 1,3 тыс. км, а если считать вместе с Вычегдой – то 1,8 тыс. км.

Дельта реки занимает значительную площадь, раскинувшись на территории длиной 37 и шириной 45 километров. Здесь река разбивается на многочисленные рукава и протоки (около ста пятидесяти). Сток речной воды в устье составляет три с половиной тысячи кубометров в секунду.

Водный режим Северной Двины

Преобладающим типом питания является снеговое. Северная Двина покрывается ледяным панцирем в период с конца октября по начало ноября, а освобождается от него в период с начала апреля по начало мая. При вскрытии реки весной часто бывают заторы, ледоход достаточно бурный.

Бассейн Северной Двины огромен, он составляет 360 тыс. км 2 . Основными притоками её являются реки бассейна Северного Ледовитого океана: Пинега, Вычегда, Елица, Вага и другие. Водится более 27 видов ихтиофауны.

Историческое значение

Интересно, что Северная Двина судоходна практически на всём протяжении (длительность судоходных путей составляет вместе с многочисленными притоками пять с половиной тысяч километров). С 1989 на реке действует регулярное пассажирское сообщение. До сих пор по её водному зеркалу ходит старейший в России теплоход «Николай Васильевич Гоголь», сошедший с судостроительных верфей в далёком 1911 году.

Северная Двина сыграла значительную роль в исторических процессах. Например, в ходе событий Отечественной войны 1812 года она являлась, по утверждению историков, практически единственной связью России со странами Европы. А во Второй мировой по реке проходила значительная доля поставок «ленд-лиза» (военной техники, оборудования и материалов, поставляемых из Европы и США в воюющий Советский Союз). Кроме того, историки иногда называют реку «воротами в Арктику», потому что по реке в арктические области стартовало более двухсот исследовательских экспедиций.

Печора

Река протекает по двум субъектам Российской Федерации – Ненецкому автономному округу и Республике Коми. Начинается на Западном Урале тремя истоками. По разным оценкам, протяжённость реки составляет от 1,7 до 1,9 тысяч километров. По характеру своего течения, подразделяется на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю.

Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

Район Верхней Печоры протяжённостью 400 километров не населён и малоизучен. В данной части река имеет ярко выраженный горный характер, который выражается в стремительном течении, извилистом русле, высоких каменистых берегах, узкая речная долина покрыта хвойной растительностью.

Средняя Печора – это участок длиной 1,2 тысяч километров, от устья Волосяницы до устья Цильмы. Начиная с Яшкинской пристани, река становится судоходной. Ширина Печоры в средней части колеблется от 0,4 до 4 километров. В межень на реке образуются отмели, затрудняющие судоходство.

Нижняя часть реки тянется на протяжении четырёхсот километров. Вплоть до устья реки Шапкиной правый берег реки носит возвышенный, а левый – низменный характер.

Хозяйственное использование

Печора открыта на протяжении 120-170 дней, интенсивно используется для судоходного сообщения. Насчитывается 80 притоков. Бассейн реки составляет около 19,5 тысяч квадратных километров. На Печоре развита рыбная ловля, ведётся промысел сёмги, щуки, сельди, омуля, нельмы и других видов.

Как уже говорилось, бассейн самого маленького океана Земли занимает 65 % или же две трети Российской Федерации. Реки, относящиеся к Северному Ледовитому океану, достаточно крупные и полноводные. Но не одна из них не сравнится с Обью. Это самая большая сибирская река. Лидирует она среди всех водных потоков Евразии. Ей отдают свои воды реки, относящиеся Северному Ледовитому океану, такие как Томь и Иртыш, Бия, Катунь.

По мнению ряда исследователей, название реки произошло от слова «обе», так как она образуется при слиянии двух достаточно полноводных рек – Бии и Катуни. Длина её от слияния составляет 3,65 тыс. км, а если считать вместе с Иртышем – 5,41 тыс. км. Данная река считается самой протяжённой в России. Впадает на севере в Карское море, образуя протяжённую Обскую губу (длина залива — около 800 километров).

Хозяйственное значение Оби

Русло реки проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации, включая Алтайский край, Томскую область, Новосибирскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Река судоходна. Регулярное пароходное сообщение на ней налажено, начиная с 1844. В 1895 году по реке ходило уже 120 пароходов.

Обь – это настоящий рай для любителей рыбалки. Здесь в большом количестве водится такая рыба, как щука, хариус, налим, карась, чебак, осётр, минога, стерлядь и многие, многие другие. Всего насчитывается около пятидесяти видов, двадцать пять из которых являются предметом интенсивного промысла (судак, язь, щука, налим, елец, лещ, карась, плотва, окунь и другие).

Водный режим, притоки

Питание реки – снеговое по преимуществу, основной сток происходит в пору весеннего половодья. Обь покрыта ледяным панцирем в течение 180-220 дней в году. Бассейн составляет около 2,99 млн км 2 , по данному показателю река занимает первое место в России. Почётное третье место занимает она по показателю водоносности, а перед ней находятся такие реки, впадающие в Северный Ледовитый океан, как Енисей и Лена.

В южной части Оби расположено знаменитое Новосибирское водохранилище или, как его чаще называют, Обское море, являющееся излюбленным местом отдыха тысяч туристов и местных жителей. Канал между Обью и Енисеем, построенный в конце позапрошлого века, в настоящее время не используется и заброшен.

У Оби насчитывается 30 крупных притоков и множество мелких. Самым крупным из них является Иртыш, длина которого составляет 4,25 тысяч километров, что превышает собственную длину реки. Этот приток приносит в Обь в среднем три тысячи кубометров воды в секунду.

Источник

Крупнейшие реки бассейна Северного Ледовитого океана

Какие существуют реки, относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана? Где они берут свое начало? Какую роль играют для хозяйственной деятельности человека? В чем заключаются особенности рек бассейна Северного ледовитого океана? Ответы на эти и прочие вопросы можно узнать их нашего материала.

Общие сведения

Реки бассейна Северного Ледовитого океана, что протекают по необъятным просторам нашей страны, представлены такими крупными водными артериями, как Лена, Обь и Енисей. Все они берут начало на юге Сибири, где наполняются водами многочисленных источников, питаются талыми снегами. В верховьях представленные реки имеют бурное течение. На равнинах они разливаются, образуя широкие пространства, у которых часто не видно берегов.

Половодье у рек бассейна Северного Ледовитого океана наступает в весеннее время. С приходом зимы такие водные артерии замерзают, что частично препятствует судоходству, сплаву леса, прочей хозяйственной деятельности. Поблизости истоков Оби и Енисея функционирует несколько гидроэлектростанций.

Лена – крупнейшая река бассейна Северного Ледовитого океана. Протяженность этой водной артерии составляет целых 4400 километров. Ее исток находится неподалеку от озера Байкал. Располагается он на высоте порядка 1400 метров над уровнем моря.

Река Лена протекает по территории Республики Саха и Бурятии, Красноярского и Хабаровского края, а также Читинской, Амурской и Иркутской областей. В устье этой водной артерии образуется крупная дельта, где насчитывается более полутора тысячи островков суши.

Лена представляет собой важную в хозяйственном плане магистраль, по которой перемещают грузы многочисленные суда. На берегах этой реки находится ограниченное количество населенных пунктов по причине ее течения по непроходимой тайге. В то же время река выступает чуть ли не единственной «дорогой», по которой можно добраться из одной деревни в другую.

Обь представляет собой вторую по величине реку бассейна Северного Ледовитого океана. Ее воды впадают в Карское море. Устье располагается в верховьях горных хребтов Сибири, в месте, которое называют заливом Обская губа. Протяженность реки составляет около 3650 километров.

Река Обь имеет важнейшее хозяйственное значение. В средине прошлого века в верховьях этой артерии была сооружена дамба, благодаря которой здесь сформировалось крупное водохранилище. Затем возвели знаменитую Новосибирскую гидроэлектростанцию. Таким образом, Обь стала снабжать многочисленные населенные пункты энергией. Помимо прочего, в реке обитает немалое количество разновидностей рыб, что представляют интерес в плане промышленного лова.

Енисей

Енисей – еще одна крупная река, впадающая в Карское море, которое относится к бассейну Северного Ледовитого океана. По сравнению с относительно «спокойной» Обью, течение здесь преимущественно стремительное. Что касается протяженности Енисея, этот показатель составляет порядка 3480 километров.

Река протекает по территории республик Тыва, Хакасия, Бурятия, а также Красноярского края, Тюменской и Иркутской областей, Ямало-Немецкого и Усть-Ордынского автономных округов.

Енисей питается в основном водами талого снега. Для реки характерно формирование обилия льда. Замерзать она начинает в средине ноября. Енисей известен своим длительным весенним половодьем и паводками, что наблюдаются в весеннее и летнее время.

Эта водная артерия имеет важнейшее значение для промышленности. В первую очередь, Енисей является одной из крупнейших судоходных магистралей нашей страны. Воды реки служат средством для доставки многочисленных грузов и природных ресурсов в центральную часть России.

Источник