Рельеф дна океана

Мировой океан практически не изучен человеком. Говоря о рельефе его дна, все еще туманнее. Для его постепенно изучения используются различные измерительные приборы, неровности глубины и высоты определяются с помощью мощных эхолотов. Дополнительно к этому задействуются подводные дроны, которые сканируют и фотографируют дно. По существующей на сегодняшний день информации, можно обозначить ряд интересных моментов относительно дна мирового океана.

Формы рельефа дна океанов

Основная площадь дна мирового океана – это неподвижные участки земной коры, которые не поддаются деформациям со временем. Они называются океаническими платформами. Если провести аналогию с областями на поверхности, океанические платформы представляют собой равнины. Первичные неровности засыпаны донными осадками, которые скапливались здесь десятки тысяч лет. Что касается остальной части дна океанов на Земле, она активная, может изменяться.

Всего можно выделить 3 формы дна океанов:

- Ложе – название формы дна океана. Данная область находится на глубине 4-6 км, именно ложе – это преобладающая часть мирового океана.

- Шельф – прилегающая к материковой суше часть дна океана с небольшой глубиной.

- Средне-океанический хребет – представляет собой огромное по размерам, протяженное образование в виде вала поднятие дна океана.

Отдельной группой можно выделить подводную окраину материка, которая состоит из шельфа и склона.

Факторы, влияющие на форму дна океана

Топографию океанического дна формируют экзогенные и эндогенные процессы. К внутренним (эндогенным) относятся:

К экзогенным факторам относятся:

- жизнедеятельность морских обитателей;

- воздействие скоростных потоков, которые несут с горных склонов твердые частицы;

- глубоководные течения.

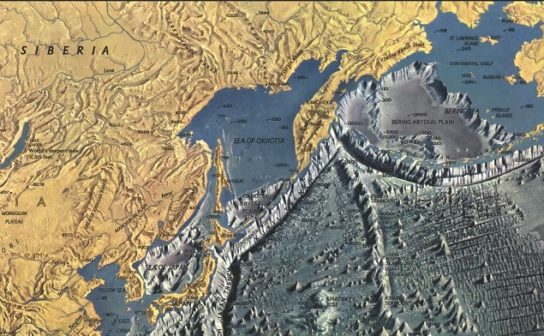

География рельефа дна мирового океана

Чтобы лучше понимать рельеф дна мирового океана, нужно рассмотреть отдельные его формы подробнее.

Ложе – это одна из нескольких форм рельефа нашей планеты, которая характеризуется океаническим типом земной коры. Ложе мирового океана имеет преобладающе ячеистая структура. Она состоит из многочисленных возвышенностей, котловин, которые отделяются друг от друга горными хребтами.

Шельф – это прибрежная равнина со слабым наклоном, небольшой глубиной. У берегов Северной Америки и Евразии шельфы, которые занимают по площади более 1500 км.кв. В мелководных шельфах живет огромное количество различных живых организмов за счет того, что вода хорошо прогревается солнцем. До начала материкового склона сосредоточены большие запасы полезных ископаемых – нефти, газа.

Средне-океанический хребет – это огромная по своим размерам, протяженности горная сеть, протяженность которой превышает 60 000 км. Высота хребтов достигает 6 км, а их ширина в некоторых местах превышает 4000 км. Самые крупные средне-океанические хребты:

- Австрало-Антарктический;

- Аравийско-Индийский;

- Срединно-Атлантический;

- Восточно-Тихоокеанский;

- Хребет Гаккеля;

- Южно-Тихоокеанский.

В некоторых местах планеты части хребтов возвышаются над уровнем океана, представляют собой вулканические острова.

Переходная зона рельефа дна мирового океана

Переходная зона – это континентальный склон, который разделяется на 3 морфоструктуры, относящиеся к 2 порядку:

- Островные дуги – участки суши, представленные в виде горных возвышенностей. Их вершины выступают над уровнем океана, в привычном произношении называются островами. Чаще всего такие острова представляют собой 2 большие дуги, которые расположены параллельно друг другу. Дополнительно к этому они разделяются поперечными проливами на отдельные островки. Некоторые островные дуги имеют действующие вулканы. На нашей планете существуют переходные области с несколькими островными дугами. Есть случаи, когда дуги разных возрастов объединяются друг с другом, за счет чего образуются большие массивы суши. Крупнейший из подобных – Японская островная дуга.

- Котловины окраинных морей – это прогибы с равнинами, в некоторых местах поверхности холмистые. Внутри котловин окраинных морей формируются аккумулятивные равнины.

- Глубоководные желоба – находятся по внешнюю сторону от островных дуг. Они протягиваются по дуге, повторяя изгиб островной дуги. По форме глубоководные желоба – это углубления с узким дном, которое чаще всего ровное.

Важная черта переходных зон – высокая сейсмичность. Наука выделяет 3 вида эпицентров землетрясений:

- поверхностные – на глубине до 50 км;

- среднефокусные – на глубине до 300 км;

- глубокофокусные – на глубине более 300 км.

Очаги всех землетрясений, относятся к определенным местам, которые называются зонами Бениоффа-Заварицкого.

Переходные зоны рельефа дна мирового океана можно охарактеризовать наличие большого количества действующих вулканов, контрастами высот и глубин.

Особенности

Говоря в общем, дно мирового океана носит горный и холмистый характер. Равнины характерны для древних котловин, дно которых в течении тысяч лет было занесено слоем осадков. Также ровные участки простираются в зоне шельфов, прибрежном ареале материков.

Основная площадь океанического дна – отрицательные структуры. К ним относятся пропасти, желоба впадин, котловины. В равнинных областях часто встречаются одиночные горы.

Сложнее всего устроены окраинные участки мирового океана. Именно их называют переходными. Их характерные черты – огромные перепады высот, глубин, множество вулканов. Больше всего переходных зон находится в Тихом океане. Здесь расположены самые высокие подводные горы и самые глубокие впадины.

Интересные факты

Если говорить о мировом океане в общем – это крупнейшая, малоизученная область нашей планеты. Он занимает более 70% от общей площади земли. С мировым океаном связано множество интересных историй, мифов, фактов:

- Повышенное содержание соли в океанах обуславливается огромным количеством вымываемых минералов из недр Земли.

- На дне океана находится больше артефактов, связанных с историей, чем находится во всем музеях мира вместе.

- Изначально может показаться, что волны высотой в 60 метров – это очень много. Для суши так и есть, но на дне океана часто образуются волны высотой более 100 метров.

- Глубины Северного Ледовитого океана хранят более ¼ всех запасов нефти на планете Земля.

- В мировом океане есть 7 обнаруженных подводных водопадов. Причин образования подобного движения воды несколько: сложности рельефа дна, разница в солености, температуре воды.

- Самые высокие горы находятся именно в мировом океане. На сегодняшний день известно более 30 000 возвышенностей, при этом они остаются до сих пор неизученными.

- Еще одно интересное явление мирового океана – это подводные реки. По научной терминологии они называются “холодными просачиваниями”. Через трещины в дне океана просачивается метан, сероводород, другие углеводороды, смешиваются с морской водой, передвигаются по дну океана плотным течением, которое выделяется на общем фоне водной массы.

Источник

РЕЛЬЕФ МОРСКОГО ДНА

РЕЛЬЕФ МОРСКОГО ДНА пространств, форма поверхности мор. (океанич.) дна, образовавшаяся в результате совместного действия различно направленных внутр. (тектоника, вулканизм) и внеш. (абразия, эрозия, аккумуляция) геологич. процессов. Внутр. процессы, являющиеся определяющими, особенно для крупных форм Р. м. д., создают положит, и отрицат. формы поверхности дна — возвышенности и впадины, аналогичные горным хребтам и депрессиям суши, а внеш., разрушая горные породы, переотлагая разруш. и принес, с суши материал, стремятся сгладить эти формы. Иногда длит, эрозия и аккумуляция создают формы Р. м. д., не несущие явных следов тектонич. процессов. Чаще же Р. м. д. сохраняет черты первично-тектонич. происхождения (особенно его макроструктуры), что отражается в морфологич. особенностях и связано с осн. различиями в строении земной коры под теми или иными участками мор. дна. Материковому, океанич., рифтогенальному и геосинклинальному типам земной коры соответствуют 4 типа планетарных морфоструктур Р. м. д.— подв. окраина материка, ложе океана, срединно-океанические хребты, переходные зоны. Подв. окраина материка — это лишь часть материковой платформы, располож. под водами океанов. Отмечается 2 типа океанич. окраин материков — один из них характерен для б. ч. периферии Атлантич. и Индийского ок. и Сев. Ледовитого ок., второй — для Тихого ок., особенно его зап. части, сев.-вост. окраины Индийского ок. и центр.-амер. сектора Атлантич. ок. В профиле первого, атлантич. типа, по направлению от бер’ега континента выделяются материковая отмель, или шельф, материковый склон и материковое подножие, переходящее далее в абиссальные равнины океанич. ложа. В профиле второго, тихоокеанского типа, ложе океана отделено от окраины континента переходной зоной. Между тихоокеанским и атлантич. типами материковых окраин существуют разл. виды переходов. Одним из таких переходов является бордерленд — раздробленные и отсеченные краевыми разломами блоки континента, испытавшие значит, опускание (подв. окраина Калифорнийского региона), и микроконтиненты — блоки континент, коры, окруженной типичной океанич. корой (Сейшельское поднятие, Новозеландское плато). Ложе океана имеет самый низкий сред, гипсометрич. уровень земной поверхности. Его рельеф отличается в целом наличием обширных котловин с глубинами, как правило, более 4—5 км, в отд. местах до 6—7 км, к-рые отделяются одна от другой подв. хребтами и возвышенностями. Океанич. котловины — крупные впадины ложа океана, имеющие более или менее изометричные очертания. Днища их имеют неоднородный рельеф, обычно здесь выделяются 2 осн. его типа — плоские и холмистые абиссальные равнины. Первые расположены на обращенной к материку стороне котловины, имеют весьма выровненную поверхность, гл. обр. за счет накопления мощных толщ донных осадков, скрывающих неровности „коренного» рельефа. Вторые, распростран. значительно шире, представляют собой поля разнообразно ориентиров, холмов высотой от неск. десятков до сотен метров над уровнем ложа океана. Более высокие образования называют подв. горами, или гайотами; морфологич. особенности позволяют предполагать их вулканич. природу. В общей ячеистой или сетчатой структуре абиссальной обл. океана важная роль принадлежит срединно-океанич. хребтам, однако в пределах ложа имеются многочисл. горные сооружения, не связ. с сист. срединно-океанич. хребтов. Крупные положит, формы рельефа ложа океана делятся на разл. рода хребты, имеющие линейную ориентировку, и возвышенности, изометричные в плане. Мн. из них представляют крупные валы, увенчанные вершинами, иногда выступающими над уровнем океана (хребты о-вов Гавайских, Лайн и др.). Наряду с этим выделяются глыбовые поднятия, образов, поднятыми по разломам блоками коры (Китовый хр., Бермудское поднятие). Переходная зона представляет собой зону превращения одного состояния земной коры в другое. Б. ч. ее площади занимают котловины окраинных морей. Со стороны континента они обычно ограничены шельфом и материковым склоном, имеют разнообразный рельеф, обусловл. разл. мощностью осадков. Типичным примером являются Охотское, Японское, Карибское м. и др. С внеш. стороны располагаются островные дуги — линейно-ориентиров. подв. поднятия, по гребню и склонам к-рых „насажены» вулканич. конусы. Их отд. вершины выступают над уровнем моря. Островные дуги, наряду со срединно-океанич. хребтами, являются обл. интенсивного проявления вулканизма. Таковы Курильская, Зондская и др. дуги. Глубоководные желоба располагаются, как правило, с внеш. стороны островной дуги либо примыкают к молодым горным сооружениям суши. Глубоководные желоба — величайшие депрессии на поверхности Земли, все наиб, глубины Мирового ок. относятся именно к ним. Площади осн. элементов макрорельефа дна Мирового ок.

(млн. км2) Подв. окраины:

шельф . 31,2

материковый склон . 24,6

материковое подножие . 26

Переходная зона:

островные дуги . 6,1

котловины окраинных морей . 14,5

глубоководные желоба . 4,9

Ложе океана:

котловины . 158,9

поднятия . 28,8

Срединно-океанич. хребты . 55,3

Морской энциклопедический справочник. — Л.: Судостроение . Под редакцией академика Н. Н. Исанина . 1986 .

Источник