Методические материалы к выполнению практический заданий

Формы рельефа– это любые неровности земной поверхности. Они состоят из элементов: 1) поверхностей рельефа и 2) линий рельефа, которыми эти поверхности ограничены. Поверхности рельефа могут быть наклонными (их называют склонами) и субгоризонтальными.

Сочетание склонов и горизонтальных поверхностей различного происхождения создает сложную картину современного рельефа и определяет перераспределение агроклиматических ресурсов и формирование микроклимата в ландшафтах.

В процессе анализа рельефа выделяют два комплекса рельефа:

— комплекс форм рельефа линейного расчленения (долинно-балочная сеть);

— комплекс форм водораздельной (междуречной) равнины.

К формам рельефа линейного расчленения(долинному комплексу) относятся речные долины, овраги, балки, лощины, ложбины. Все они состоят из склонов, обычно эрозионного происхождения, и плоских поверхностей днищ этих отрицательных форм рельефа. В речных долинах кроме поймы — плоского дна речной долины, заливаемого в половодье, могут быть и другие плоские поверхности – надпойменные террасы. На плоской поверхности поймы встречаются положительные (береговые валы), и отрицательные (старичные понижения и озера) формы рельефа (рис 1). Ширина речных долин малых и средних рек может изменяться от нескольких десятков метров до нескольких километров, глубина на равнинах до нескольких десятков метров. Овраги, балки, ложбины и другие формы линейного расчленения имеют ширину от первых метров до первых сотен метров, глубину – от первых метров до нескольких десятков метров. У некоторых из них практически отсутствует плоское дно (или оно не выражено в масштабе карты), и они состоят из двух сходящихся в нижней части склонов.

На водораздельной равниневстречаются положительные (холмы, гряды, увалы, бугры и другие) (рис. 1) и отрицательные (западины, котловины и другие) формы рельефа (рис. 2). Здесь широко распространены и плоские горизонтальные поверхности. Абсолютно горизонтальные поверхности рельефа встречаются в природе сравнительно редко, поэтому речь идет о «практически горизонтальных» или субгоризонтальных поверхностях, с наклоном менее 1 0 . В этом случае составляющая ускорения силы тяжести, стремящаяся сместить частицы вниз по склону, еще очень мала.

Рис. 1. Изображение форм и элементов рельефа на карте

К склонам относят поверхности с углами наклона более 1 0 . На их долю приходится свыше 80% поверхности суши. Изучения генезиса склонов и происходящих на них процессов имеет не только научный интерес, но и огромное практическое значение.

Морфологическая характеристика склонов включает несколько параметров: крутизну, длину и форму.

Источник

§ 13. Рельеф местности и способы его изображения.

Рельефом местности называется совокупность неровностей земной поверхности.

В зависимости от характера рельефа местность подразделяют на равнинную, всхолмленную и горную. Равнинная местность имеет слабовыраженные формы или почти совсем не имеет неровностей; всхолмленная характеризуется чередованием сравнительно небольших по высоте повышений и понижений; горная представляет собой чередование возвышений высотой более 500м над уровнем моря, разделенных долинами.

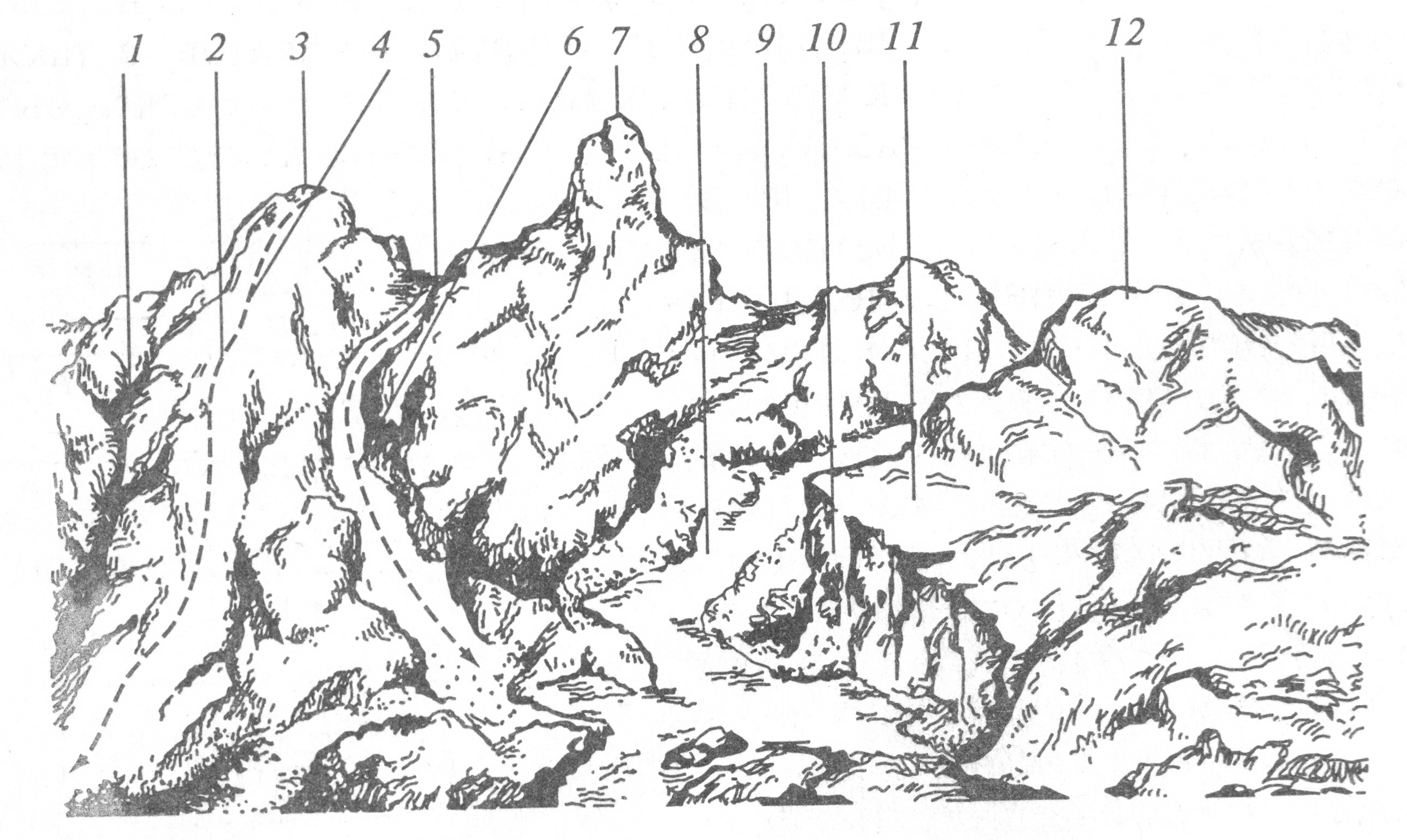

Из всего многообразия форм рельефа местности можно выделить наиболее характерные (рис.12).

Гора (холм, высота, сопка) – это возвышающаяся над окружающей местностью конусообразная форма рельефа, наивысшая точка которой называется вершиной (3, 7, 12). Вершина в виде площадки называется плато, вершина остроконечной формы пиком. Боковая поверхность горы состоит из скатов, линия слияния их с окружающей местностью – подошва, или основание, горы.

Рис. 12. Характерные формы рельефа:

1 – лощина; 2 – хребет; 3,7,12 – вершины; 4 – водораздел; 5,9 – седловины; 6 – тальвег; 8 – река; 10 – обрыв; 11 –

Котловина или впадина, – это углубление в виде чаши. Самая низкая точка котловины – дно. Боковая поверхность ее состоит из скатов, линия слияния их с окружающей местностью называется бровкой.

Хребет 2 – это возвышенность, постепенно понижающаяся в одном направлении и имеющая два крутых ската, называемых склонами. Ось хребта между двумя склонами называется водораздельной линией или водоразделом 4.

Лощина 1 – это вытянутое углубление местности, постепенно понижающееся в одном направлении. Ось лощины между двумя скатами называется водосливной линией или тальвегом 6. Разновидностями лощины являются: долина – широкая лощина с пологими склонами, а также овраг – узкая лощина с почти отвесными склонами (обрывами 10). Начальной стадией оврага является промоина. Овраг, заросший травой и кустарником, называется балкой. Расположенные иногда по склонам лощин площадки, имеющие вид уступа или ступени с почти горизонтальной поверхностью, называются террасами 11.

Седловины 5, 9 – это пониженные части местности между двумя вершинами. Через седловины в горах часто проходят дороги; в этом случае седловина называется перевалом.

Вершина горы, дно котловины и самая низкая точка седловины являются характерными точками рельефа. Водораздел и тальвег представляют собой характерные линии рельефа. Характерные точки и линии рельефа облегчают распознавание отдельных форм его на местности и изображение их на карте и плане.

Способ изображения рельефа на картах и планах должен давать возможность судить о направлении и крутизне скатов, а также определять отметки точек местности. Вместе с тем он должен быть наглядным. Известны различные способы изображения рельефа: перспективное, штриховка линиями разной толщины, цветной отмыв (горы – коричневые, лощины – зеленые), горизонтали. Наиболее совершенные с инженерной точки зрения способы изображения рельефа – горизонталями в сочетании с подписью отметок характерных точек (рис.13) и цифровой.

Горизонталь– это линия на карте, соединяющая точки с равными высотами. Если представить себе сечение поверхности Земли горизонтальной (уровенной) поверхностью Р0, то линия пересечения этих поверхностей, ортогонально спроецированная на плоскость и уменьшенная до размера в масштабе карты или плана, и будет горизонталью. Если поверхность Р0 расположена на высоте H от уровенной поверхности, принятой за начало отсчета абсолютных высот, то любая точка на этой горизонтали будет иметь абсолютную отметку, равную H. Изображение в горизонталях рельефа всего участка местности можно получить в результате сечения поверхности этого участка рядом горизонтальных плоскостей Р1, Р2, … Рn , расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. В результате на карте получают горизонтали с отметками H + h, H + 2h и т. д.

Расстояние h между секущими горизонтальными плоскостями называется высотой сечения рельефа. Ее значение указывается на карте или плане под линейным масштабом. В зависимости от масштаба карты и характера изображаемого рельефа высота сечения различна.

Расстояние между горизонталями на карте или плане называется заложением. Чем больше заложение, тем меньше крутизна ската на местности, и наоборот.

Источник