Расчлененность дна, типы берегов, донные осадки морей российского сектора Арктики

Арктические моря России — Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское относятся к материковым окраинным морям, а Белое — к внутренним.

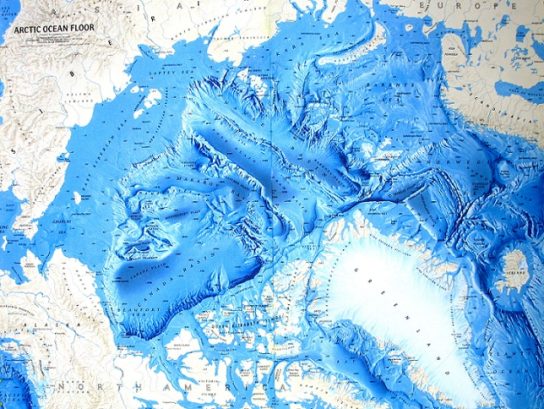

Кроме окраинных морей, в Российский сектор Арктики входит и часть Центрального Арктического бассейна — самая глубоководная часть Северного Ледовитого океана (до 5490 м).

Рельеф дна бассейна состоит из ряда котловин и хребтов. Котловины: Нансена, Амундсена, Подводников и Макарова. Хребет Гаккеля (часть планетарной системы срединно-океанических хребтов) протягивается от Гренландии в направлении устья реки Лена, параллельно ему, севернее Новосибирских островов, располагается хребет Ломоносова, далее, ближе к Канадской котловине, — хребет Менделеева. Все эти формы рельефа, кроме котловины Подводников, лишь частично располагаются в Российском секторе Арктического бассейна.

Острова в Российском секторе Северного Ледовитого океана сосредоточены на материковой отмели, а подводные горы расположены главным образом на хребте Гаккеля. В притихоокеанской части Северного Ледовитого океана и глубоководных котловинах Нансена и Амундсена острова отсутствуют, подводные горы встречаются здесь крайне редко.

Рельеф дна Белого моря сложный. Впадина Белого моря расположена в пределах окраин Балтийского щита, Русской платформы и северного продолжения Тиманского кряжа. Наибольшая глубина 351 м. Много небольших впадин, чередующихся с мелководными участками. Наиболее глубокие районы — центральная часть (Бассейн) и Кандалакшский залив, северная часть мелководная, глубина около 30 м, много балок.

Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское – моря, которые приобрели современные очертания после ледникового периода. Они располагаются, в основном, в пределах платформенных областей на шельфе.

В результате послеледниковой трансгрессии Арктический шельф покрылся водой и лишь возвышенные его участки остались над уровнем моря в виде островов. Во многих местах в рельефе дна хорошо прослеживаются реликтовые формы рельефа различного генезиса — ледникового, речного, прибрежно-морского. Наиболее сложный рельеф дна в Баренцевом и Карском морях. Тектонические движения в пределах Баренцевоморской плиты привели к формированию крупных неоднородностей рельефа. В центральной части Баренцева моря две обширные возвышенности — Центральная банка и Персей — с малыми глубинами (до 63–64 м). Между Центральной банкой и Скандинавским полуостровом располагается глубокая часть моря (глубины свыше 300 м), соединяющая Западный желоб и Центральную котловину, протянувшуюся в меридиональном направлении восточнее возвышенностей. В южной части моря рельеф дна выровнен во время оледенений.

Основные черты рельефа дна Карского моря сложились еще в дочетвертичное время. Именно тогда возникли глубоководные желоба. Во время неоднократных трансгрессий и регрессий очертания моря сильно менялись, но глубоководные его районы оставались под водой. В современных очертаниях Карское море сложилось в послеледниковое время. Характерной чертой рельефа являются глубоководные троги — Святая Анна (глубина до 620 м) и Воронина (до 450 м) в северной части моря. Между ними возвышается Центральная Карская возвышенность (глубины до 50 м). Юго-восточная часть моря мелководная со множеством островов.

Море Лаптевых как морская акватория оформилась в результате послеледниковой трансгрессии. Основная часть моря находится в пределах шельфа, свыше 50% площади моря имеет глубины до 50 м. Южная мелководная область представляет собой равнину с подводными продолжениями речных русел, возвышенностями и желобами.

Рельеф дна Восточно-Сибирского и Чукотского морей также сформировался под воздействием неоднократных трансгрессий и регрессий. Для него характерны выровненность, хорошо заметные речные палеорусла, древние береговые линии, представленные комплексом реликтовых прибрежно-морских форм рельефа.

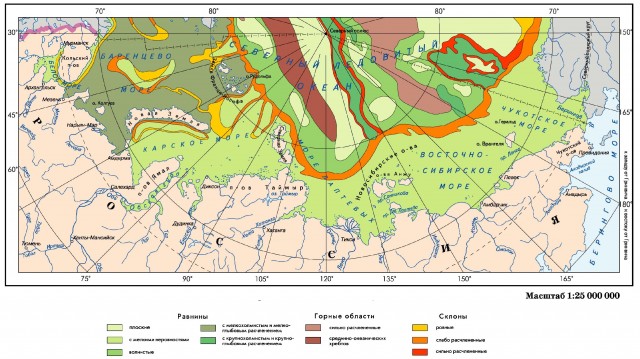

Дно Северного Ледовитого океана и его морей по преобладающему типу форм рельефа и их морфологии можно подразделить на несколько категорий:

- Равнины плоские (субгоризонтальные) — наиболее выровненные, почти горизонтальные поверхности.

- Равнины с мелкими неровностями (присущие, главным образом, шельфу) — хорошо выровненные поверхности с редкими неровностями высотой до 50 м и шириной до нескольких сотен метров.

- Равнины волнистые (слабовсхолмленные) — поверхности с поднятиями и понижениями соответственно высотой и глубиной до нескольких десятков метров и шириной от нескольких сотен метров до нескольких километров.

- Равнины с мелкохолмистым и мелкоглыбовым расчленением — поверхности с высотой форм от нескольких десятков до одной — двух сотен метров и шириной от нескольких сотен метров до 1–2 км.

- Равнины с крупнохолмистым и крупноглыбовым расчленением — поверхности с преобладающей высотой форм не более 500 м и шириной от 1 до 5 км.

- Горные области сильно расчлененные — поверхности хребтов и горных массивов, а также участки, характеризующиеся широким распространением подводных гор высотой более 500 м.

- Горные области осевых частей срединно-океанических хребтов и валов — этот тип рельефа характеризуется расчленением на сравнительно узкие горные гряды и желоба-ущелья глубиной от нескольких сотен до нескольких тысяч метров. Ширина гряд и желобов достигает нескольких километров и даже нескольких десятков километров.

- Склоны ровные — характеризуются плавным изменением профиля.

- Склоны слабо расчлененные — склоны с отдельными сравнительно редкими неровностями высотой не более 500 м.

- Склоны сильно расчлененные — склоны, осложненные множеством неровностей высотой более 500 м.

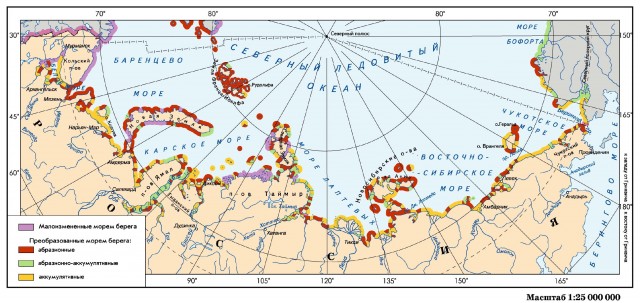

Берега морей Северного Ледовитого океана, возникшие в различных физико-географических условиях, формировались под влиянием таких факторов, как состав горных пород и основные направления складчатости прилегающей суши, основные рельефообразующие процессы и общие закономерности и тенденции современной динамики берегов.

Берега Белого, Баренцева и Карского морей — частью абразионные, изрезанные заливами, частью низкие, ровные, местами дельтовые. В районе морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского берега на отдельных участках дельтовые, местами лагунные.

В соответствии с морфогенетическими признаками берега можно подразделить на две основные группы. В первую группу входят молодые, малоизмененные морем берега, рельеф которыхсформирован, в основном, в доледниковое время. Не имеют малоизмененных морем берегов Восточно-Сибирское и Чукотское моря. Во вторую группу включаются берега, активно развивающиеся в настоящее время под действием неволновых и волновых процессов — преобразованные морем берега.

Донные осадки — весьма важный компонент геосистем морей.

Скорость накопления осадков колеблется в широких пределах и достигает в глубоководной части Арктического бассейна местами 4–6 см за 1000 лет, в области материкового склона она понижается до 2–3 см за 1000 лет. Мощность осадочной толщи глубоководных котловин составляет 1,5–2,5 км, а материкового склона — около 1,5 км. Осадки, накапливающиеся на дне северных морей, не претерпевают существенных изменений, т. к. химические и биохимические процессы в условиях холодноводности замедленны. Донные осадки впитывают в себя большое количество загрязняющих веществ, поступающих в моря, что вызывает активное накопление этих веществ в донных осадках.

Для всего бассейна Северного Ледовитого океана характерно распространение терригенных осадков различного состава (меньше 10% карбоната кальция (СаСО3) и меньше 10% аморфного кремнезема (SiO2). Только ближе к Северному полюсу и западнее Гринвича появляются терригенные слабокарбонатные осадки (10–30% СаСО3). По гранулометрическому составу — это в основном алевриты, пелитовые и алевритово-пелитовые илы; пески встречаются в значительно меньших масштабах — главным образом в прибрежной зоне и на мелководьях Баренцева, Чукотского и других морей.

Источник

Рельеф дна Северного Ледовитого океана

Северный Ледовитый океан отличается однородной структурой рельефа дна в сравнении с другими океанами. Здесь можно встретить множество хребтов, образующих на поверхности различные структурные разломы, глубокие впадины и рифовые зоны. Этот океан расположился в вечной мерзлоте, за полярным кругом, на протяжении всего года он окружен льдом, что значительно затрудняет исследование его донной структуры. Его считают наименьшим по размеру и объему воды, площадью 13-15 миллионов квадратных километров.

Глубины рельеф дна

Если сравнивать Северный Ледовитый океан с другими, то стоит отметить, что его дно покрыто неровностями, поэтому размер глубины гораздо меньше в сравнении с остальными. Размер максимальной глубины около 5530 м. Здесь очень развит континентальный шельф, достигающий протяженности в ширину порядка 1300 км.

Топография океана очень сложная. Подводная часть Евразии и хребта Гаккеля именуется впадиной Нансена. Максимальный уровень ее глубины равен 3975 м. На дне расположено множество неглубоких пропастей.

Дно океана отличается наличием мелководных абиссальных равнин. Бассейн Амундсена располагается среди хребтов Гаккеля и Ломоносова. Дно котловины представляет собой огромную плоскую бездонную равнину, максимальная глубина которой составляет 4485 метров. Северный полюс находится в этой рецессии. Хребты Ломоносова и Менделеева образуют впадину Макарова, с максимальной глубиной дна, превышающей 4510 метров. На юге от хребта Менделеева находится Канадская впадина. Она расположилась недалеко от Чукотского плато и является достаточно большим водным бассейном, где максимальная глубина составляет 3909 метров.

Помимо хребтов, в Арктической котловине обнаружены и другие, не столь крупные возвышенности, которые делят упомянутые впадины на участки.

Рельеф дна Северного Ледовитого океана более однороден, чем у других крупных водоемов мира. Но даже на его суше есть широкие хребты, осложненные разломными структурами, глубоководные прогибы и зоны активных рифов. Большая часть этого океана покрыта ледниками, препятствующими детальному изучению строения дна.

Особенности рельефа дна

Основные особенности:

- Большая площадь континентального шельфа, занимающая более 50% всей водной поверхности. Ширина мелководной зоны (до 200 метров), на побережье Евразии составляет около 1000 километров. Это самый большой в Баренцевом море район.

- Крупный континентальный шельф, размер которого достигает 800 км.

- Многочисленные островные образования, а также архипелаги (из всех океанов самый многочисленный это Тихий океан, Северный Ледовитый на 2 – м месте после него).

- Орографическое единообразие.

Отличительной характеристикой рельефного дня Ледовитого океана- гигантский по размеры континентальный шельф. Максимальный размер ширины континентальных шельфов по побережью Евразии – около 1300 километров. Впадины дна моря разделены на подводные хребты. В их числе особо выделяются хребты Ломоносова и Менделеева ввиду их размера.

Карта рельефа дня Северного Ледовитого океана

Характеристика рельефа дна

Главные характеристики дна Канадского бассейна заключаются в том, что он состоит из многочисленных различных по объему и конфигурации архипелагов. Отличительным фактором выступает «чрезвычайная глубина» – максимальная глубина большинства объектов превышает 5000 метров, где преимущественно преобладают ледники и наблюдается высокая концентрация морей и озер. Перечисленные особенности, в основном, говорят о тектонической детерминации рельефной поверхности, а также о том, что это часть океана, в частности его дно, давно оледенело.

Перейдем к особенностям дна у Североевропейского бассейна. Орографическая составляющая рельефа Североевропейского бассейна состоит из системы средне океанского хребта, который образует плавный переход к северному Среднеатлантическому гребню. Часть, где продолжается хребет Рейкьянес, называется исландской областью разломов. Он пересекает остров, начиная от северо-западной части, затем к северо-восточной и далее к северной. Эта зона характеризуется высокой вулканической активностью, а также интенсифицированной гидротермальной деятельностью.

На дне Северного Ледовитого океана – видео

Источник