- Реки Северного Ледовитого океана

- Крупнейшие реки бассейна Северного Ледовитого океана

- Общие сведения

- Енисей

- Реки бассейна Северного Ледовитого океана

- 1 ответ

- Знаете ответ?

- Предметы

- Новые вопросы

- Рейтинг сайта

- Крупнейшие реки бассейна северного ледовитого океана

- Хозяйственное значение Оби

- Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

- Линкольна

- Известные исследователи океана

- Историческое значение

- Историческое значение

- Море волнуется

Реки Северного Ледовитого океана

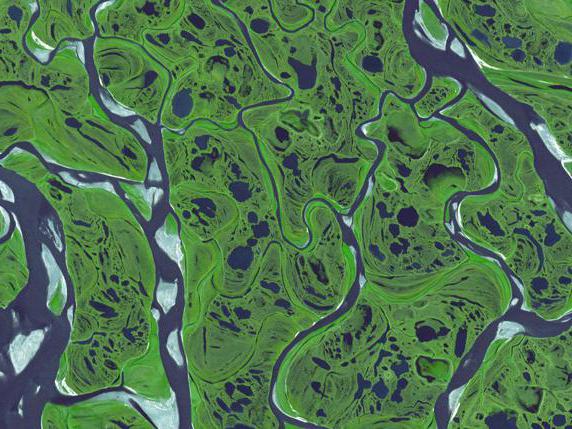

Реки бассейна Северного Ледовитого океана – крупнейшие в России, могучие потоки вещества и энергии, формирующие в своих долинах совершенно особые типы ландшафтов. По речным долинам в пределы тундры вторгаются леса, в холодные пустыни – тундра, в соленые океанические воды – пресная вода.

Тепло, приносимое речной водой, приводит к образованию в долинах таликов – островков талого грунта. Они могут быть сквозными, т.е. настолько глубокими, что соединяются с непромерзшими горными породами, залегающими под вечной мерзлотой, но могут и не достигать их. Прежде чем перейти к описанию рек Северного Ледовитого океана, вспомним некоторые закономерности, которым подчиняются все реки.

Реки – это потоки воды, текущие под действием силы тяжести сверху вниз по руслам – вытянутым углублениям на поверхности суши. Русло реки обычно формирует сам поток, хотя иногда он может использовать углубления, образованные до его появления, например, ледником. В руслах вода совершает два взаимосвязанных и противоположно направленных процесса – эрозию (размывание) и аккумуляцию (накопление) речных наносов, состоящих из обломков горных по род различной величины – от песчинок до валунов. Речные наносы называют аллювием реки (от лат. alluvio – нанос, намыв). Его отличительная особенность в том, что отдельные частицы, двигаясь в потоке и ударяясь одна о другую, окатываются: их острые кромки оббиваются, и обломки приобретают округлую форму. Окатыши небольшого размера называют галькой.

Эрозия (от лат. erosio – разъедание) – разрушение горных пород и почв текучими водами. Вода размывает породы или растворяет их и «выскабливает» дно обломками. Аккумуляция (от лат. accumulatio – собирание в кучу, накопление) – накопление рыхлого обломочного материала. Такое накопление происходит обычно во впадинах – на дне озер, морей, океанов, а также в реках (хотя не везде и не всегда). Обломки, которые при этом образуются, переносятся водой вниз по течению. К ним присоединяются частицы, смытые со склонов в бассейне реки. Вода в реке всегда насыщена обломками горных пород (от микроскопических до громадных) и растворенными веществами. Насыщенность бывает разной – очень малой в реках, вытекающих из озер (вся муть осаждается в озерах ведь в них течения практически нет) и очень большой – в реках, протекающих среди легкоразмываемых пород (как, например, река Хуанхэ в Китае, про которую местные жители говорят, что вода в ней слишком густая, чтобы ее пить, хотя и недостаточно густая, чтобы пахать). Чем больше воды в реке и чем быстрее она течет, тем больше аллювия она может перенести.

Эрозия и аккумуляция в русле реки протекают одновременно в разных местах или по очереди в одном и том же месте. Поэтому в реках появляются и эрозионные формы рельефа – там где течение побыстрее или воды побольше, и аккумулятивные – там, где течение помедленнее или воды поменьше. Поскольку количество воды в реке меняется от сезона к сезону и от года к году, формы рельефа в русле реки обычно неустойчивы и подвижны.

К эрозионным можно отнести, например, плесы — глубокие участки русла, возникающие там, где течение реки наиболее быстро.

К аккумулятивным – осередки (островки), косы. Кроме того – дельты (от названия греческой буквы – дельта, на которую похожи очертания речной дельты). Дельта – это треугольная низменность в устье реки, сложенная аллювием. Такая низменность формируется из-за резкого снижения скорости воды в устье при условии достаточного количества аллювия. Она представляет собой мозаику осередков и рукавов (проток) между ними. За счет приносимого рекой аллювия дельты растут в сторону моря. В Северном Ледовитом океане они формируют значительные участки берега. Если река впадает в другую реку или если в устье реки сильны приливно-отливные течения, дельта не образуется: принесенный аллювий размывается. Если же приток приносит столько аллювия, что та река, в которую он впадает, не в состоянии его унести (это часто бывает в горах, где даже маленькие речки несут очень много наносов), в устье притока формируется небольшая дельта, которую называют обычно конус выноса. Дельта не формируется, если, например, берег опускается относительно водоема, в который впадает река, или поднимается уровень воды в водоеме. При этом затапливается часть русла, и в нем образуется воронкообразный залив – эстуарий (от лат. aestuarium – затопляемое русло реки). Эстуариями являются многие заливы («губы») побережья Северного Ледовитого океана.

Если аллювия много, а морские течения недостаточно сильны, возникают подводные дельты, расположенные ниже уровня моря.

Речная долина – это вытянутое понижение рельефа, преобразованное или образованное рекой. Преобразованное – в том случае, если река использует понижение, например, выпаханное ледником или образованное тектоническими движениями. Речные долины обладают уклоном. Вдоль долины он направлен от истоков к устью, поперек долины – от бортов к тальвегу (линии, соединяющей самые низкие точки дна долины).

Русло реки – не вся речная долина, а лишь та ее часть, которая всегда заполнена водой. Но воды в реках бывает то больше, то меньше. И долина – понятие более широкое, чем русло. Кроме русла, речная долина включает обычно пойму. Пойма реки — часть речной долины, покрываемая водой лишь во время высокого стояния воды.

Различают низкую пойму, заливаемую водой ежегодно, и высокую пойму, которая заливается лишь раз в несколько лет, в самые дождливые или самые снежные годы. Высота низкой поймы над урезом воды может составлять от нескольких сантиметров до нескольких метров. Обычный тип растительности здесь луга, поскольку деревья не выдерживают затоплений.

В долинах многих рек выше пойм располагается одна или несколько речных террас – вытянутых вдоль долины поверхностей, параллельных поверхности воды в реке, т.е. имеющих уклон, как у днища долины.

В реках Земли сосредоточено в каждый момент времени около 2 тысячи кубических километров воды. Источники воды в реках (питания рек) могут быть различны – тающие ледники и снега, дожди, грунтовые воды, озера, болота. На практике очень редко встречаются реки с каким-либо одним источником, обычно они имеют смешанное питание. Однако важно понять, какой источник главный – от этого зависит режим реки. Режим реки – изменения объема воды в течение года.

Важнейшая характеристика режима реки – расход воды – количество воды, протекающее через поперечное сечение реки за единицу времени. Соответственно измеряют его в кубических метрах в секунду. Регулярно наступают периоды, когда расходы воды в реке минимальны, – во время сухой или морозной погоды (меженный период, межень). С количеством воды связано и количество наносов – проносимых рекой частиц (минеральных и органических). Проносимое количество наносов называют твердым стоком реки и измеряют в миллионах тонн за год. Границы бассейнов соседних рек называют водоразделами. Они могут быть узкими (например, горные хребты) или широкими, равнинными – их называют плакорами.

Источник

Крупнейшие реки бассейна Северного Ледовитого океана

Какие существуют реки, относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана? Где они берут свое начало? Какую роль играют для хозяйственной деятельности человека? В чем заключаются особенности рек бассейна Северного ледовитого океана? Ответы на эти и прочие вопросы можно узнать их нашего материала.

Общие сведения

Реки бассейна Северного Ледовитого океана, что протекают по необъятным просторам нашей страны, представлены такими крупными водными артериями, как Лена, Обь и Енисей. Все они берут начало на юге Сибири, где наполняются водами многочисленных источников, питаются талыми снегами. В верховьях представленные реки имеют бурное течение. На равнинах они разливаются, образуя широкие пространства, у которых часто не видно берегов.

Половодье у рек бассейна Северного Ледовитого океана наступает в весеннее время. С приходом зимы такие водные артерии замерзают, что частично препятствует судоходству, сплаву леса, прочей хозяйственной деятельности. Поблизости истоков Оби и Енисея функционирует несколько гидроэлектростанций.

Лена – крупнейшая река бассейна Северного Ледовитого океана. Протяженность этой водной артерии составляет целых 4400 километров. Ее исток находится неподалеку от озера Байкал. Располагается он на высоте порядка 1400 метров над уровнем моря.

Река Лена протекает по территории Республики Саха и Бурятии, Красноярского и Хабаровского края, а также Читинской, Амурской и Иркутской областей. В устье этой водной артерии образуется крупная дельта, где насчитывается более полутора тысячи островков суши.

Лена представляет собой важную в хозяйственном плане магистраль, по которой перемещают грузы многочисленные суда. На берегах этой реки находится ограниченное количество населенных пунктов по причине ее течения по непроходимой тайге. В то же время река выступает чуть ли не единственной «дорогой», по которой можно добраться из одной деревни в другую.

Обь представляет собой вторую по величине реку бассейна Северного Ледовитого океана. Ее воды впадают в Карское море. Устье располагается в верховьях горных хребтов Сибири, в месте, которое называют заливом Обская губа. Протяженность реки составляет около 3650 километров.

Река Обь имеет важнейшее хозяйственное значение. В средине прошлого века в верховьях этой артерии была сооружена дамба, благодаря которой здесь сформировалось крупное водохранилище. Затем возвели знаменитую Новосибирскую гидроэлектростанцию. Таким образом, Обь стала снабжать многочисленные населенные пункты энергией. Помимо прочего, в реке обитает немалое количество разновидностей рыб, что представляют интерес в плане промышленного лова.

Енисей

Енисей – еще одна крупная река, впадающая в Карское море, которое относится к бассейну Северного Ледовитого океана. По сравнению с относительно «спокойной» Обью, течение здесь преимущественно стремительное. Что касается протяженности Енисея, этот показатель составляет порядка 3480 километров.

Река протекает по территории республик Тыва, Хакасия, Бурятия, а также Красноярского края, Тюменской и Иркутской областей, Ямало-Немецкого и Усть-Ордынского автономных округов.

Енисей питается в основном водами талого снега. Для реки характерно формирование обилия льда. Замерзать она начинает в средине ноября. Енисей известен своим длительным весенним половодьем и паводками, что наблюдаются в весеннее и летнее время.

Эта водная артерия имеет важнейшее значение для промышленности. В первую очередь, Енисей является одной из крупнейших судоходных магистралей нашей страны. Воды реки служат средством для доставки многочисленных грузов и природных ресурсов в центральную часть России.

Источник

Реки бассейна Северного Ледовитого океана

1 ответ

Северный Ледовитый океан омывает материки Евразию и Северную Америку.

В Северной Америке бассейну Северного Ледовитого океана принадлежит река Маккензи.

В Евразии бассейну Северного Ледовитого океана принадлежат следующие крупные реки:

Оценка: 4.2 ( 26 голосов)

Знаете ответ?

Предметы

Новые вопросы

Рейтинг сайта

- 1.

Дарья Лысенко 533

- 2.

Игорь Проскуренко 90

- 3.

Иван Кашинов 74

- 4.

Раиль Исмагилов 72

- 5.

Ирина Яблокова 71

- 6.

Влад Чиж 59

- 7.

Регина Чистова 59

- 8.

Алексей Макаренко 55

- 9.

Капитан Немо 53

- 10.

Настя Николаева 49

- 1.

Игорь Проскуренко 24,651

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4.

Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9.

Liza 15,165

- 10.

TorkMen 14,876

Самые активные участники недели:

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

Источник

Крупнейшие реки бассейна северного ледовитого океана

Хозяйственное значение Оби

Русло реки проходит по территории пяти субъектов Российской Федерации, включая Алтайский край, Томскую область, Новосибирскую область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Река судоходна. Регулярное пароходное сообщение на ней налажено, начиная с 1844. В 1895 году по реке ходило уже 120 пароходов.

Обь – это настоящий рай для любителей рыбалки. Здесь в большом количестве водится такая рыба, как щука, хариус, налим, карась, чебак, осётр, минога, стерлядь и многие, многие другие. Всего насчитывается около пятидесяти видов, двадцать пять из которых являются предметом интенсивного промысла (судак, язь, щука, налим, елец, лещ, карась, плотва, окунь и другие).

Верхняя, Средняя и Нижняя Печора

Район Верхней Печоры протяжённостью 400 километров не населён и малоизучен. В данной части река имеет ярко выраженный горный характер, который выражается в стремительном течении, извилистом русле, высоких каменистых берегах, узкая речная долина покрыта хвойной растительностью.

Средняя Печора – это участок длиной 1,2 тысяч километров, от устья Волосяницы до устья Цильмы. Начиная с Яшкинской пристани, река становится судоходной. Ширина Печоры в средней части колеблется от 0,4 до 4 километров. В межень на реке образуются отмели, затрудняющие судоходство.

Нижняя часть реки тянется на протяжении четырёхсот километров. Вплоть до устья реки Шапкиной правый берег реки носит возвышенный, а левый – низменный характер.

Линкольна

Море находится у северных берегов Гренландии.

Основные параметры моря Линкольна:

| Площадь | 38 тыс. км2 |

| Средний показатель глубины | 290 м |

| Самая глубокая точка | 592 м |

| Содержание солей в воде | 32 -34 промилле |

| Температура морской воды | Не более -1°С |

Море Линкольна самое северное среди морей холодного океана. Его территория характеризуется достаточно суровыми погодными условиями. Температура воды в море никогда не повышается до положительных значений. Весь год его воды покрыты слоем льда. Растительность моря Линкольна скудна и однообразна.

Рыбный мир представлен следующими основными видами:

На водных просторах часто встречаются моржи, навалы, тюлени и белухи. На прибрежных территориях, представляющих собой ледяную пустыню, встречаются белые медведи, северные олени, горностаи и зайцы. На прибрежных скалах строят свои гнезда северные виды птиц, иногда сюда прилетает на зимовье утка.

Просторы Северного Ледовитого океана — одни из самых холодных и мало исследованных водных местностей земного шара. Суровые климатические условия задерживают разработку многочисленных месторождений природного газа и других полезных ископаемых на просторах морей океана.

Однако, несмотря на неблагоприятные условия, эти северные области являются домом для большого количества разнообразных видов животных и рыб, которые в полной мере приспособились к жизни во льдах.

Оформление статьи: Лозинский Олег

Известные исследователи океана

Северный атлантический океан в течение веков вызывал интерес у многих ученых.

Некоторые исследователи навсегда вошли в историю из-за своих открытий:

- Виллем Баренц. Известный исследователь и мореплаватель из Голландии. Он в период с 1594 до 1596 совершил три арктические экспедиции, целью которых был поиск морского пути через север в Америку.

- Генри Гудзон. Этот мореплаватель совершил путешествие через океан в 1610 году. В ходе экспедиции на корабле под названием «Дискавери» он сумел достичь мыса, который впоследствии был назван именем первооткрывателя.

- Вильгельм Фильхнер. Этот писатель и путешественник из Германии занимался исследованием полярных областей планеты в 1911- 1912 годах. Им была возглавлена вторая немецкая экспедиция в северные полярные области, в ходе которой была открыта гигантская ледяная долина площадью в 500 000 кв. км. Это место получило название «ледник Фильхнера» в честь первопроходца.

- Уильям Парри. Британский исследователь вошел в историю в 1827 году, когда возглавил одну из первых в истории экспедиций к Северному полюсу. Осуществить конечную цель путешественнику не удалось, но он смог достичь широты с координатами 82°45′, чего ранее не удавалось никому. Его рекорд продержался 49 лет.

- Эдвард Белчер. В 1852 году он вошел в состав экспедиции, отправленной на поиски пропавшего полярника Джона Франклина. Тогда команда разделилась на несколько групп, каждой из которых далось перезимовать в разных точках Арктического Канадского архипелага. Летом Белчер со своим коллегой Мак-Клинтоком провел съемку островов. Северный ледовитый океан, фото прибрежной североамериканской территории которого тогда было сделано впервые, поразил исследователей своей красотой.

- Фритьоф Нансен. В 1893 году этот исследователь на борту корабля «Фарм» занимался изучением северной части российской арктической территории. В ходе исследований корабль вмерз в морские льды, после чего дрейфовал по океану. Когда «Фарм» оказался ближе всего к Северному полюсу, исследователь с командой высадились на ледник с целью добраться до него. Попав в плохую погоду, исследователи были вынуждены развернуться после достижения отметки 86° 13.6’ с. ш.

- Пири. Свое первое плавание он совершил еще в 1891 году. После проведенной с экипажем зимы на борту корабля «Рузвельт», Роберт Пири утверждал, что 6 апреля 1909 года ему удалось достичь самой северной точки Земли.

- Георгий Брусилов. Занимался исследованием Северного ледовитого океана в период с 1912 до 1914 года. Организовал первое в России акционерное общество, занимающиеся рыболовным промыслом в водах самого северного водоема планеты. Реальной же целью исследователя был проход через северные воды с Атлантического в Тихий океан. В 1914 году судно «Святая Анна» вместе с капитаном пропало без вести.

- Иван Жонголович. Исследователь получил звание почетного полярника Советского Союза, поскольку ежегодно исследовал разные участки Северного ледовитого океана в период с 1920 до 1930 года. Ученый принимал активное участие в разработке управляемой научной программы «Северный полюс-1». Северный ледовитый океан, фото которого в те времена поражали ученных своими видами, активно изучался советскими учеными в то время.

- Руаль Амундсен. В 1926 году этот авиатор вместе с командой совершил беспрерывный перелет на дирижабле под названием «Норвегия» через всю территорию Северного ледовитого океана. Команда вылетела с города Шпицберген, после чего добралась до Аляски через северный полюс, проведя в полете более 72 часов.

- Александр Колчак. Известный русский политический деятель Александр Колчак вошел в историю также в качестве исследователя Северных широт. В 1902 году. вместе с исследователем Эдуардом Толлем Колчак отправился в Первую российскую полярную экспедицию. Весной того же года спутник Александра отправился на поиски Земли Санникова (мистического острова, который в своих дневниках описывали многие мореплаватели), но не вернулся. Колчак возглавил экспедицию по его поискам, но удалось найти только дневник ученого на месте стоянки.

- Отто Шмидт. Известный советский математик, был активным участником памирской экспедиции, организацией которой занималась Академия наук Советского Союза. Задачей исследователей было совершить пешее восхождение на максимально высокие вершины на западе Памира. Исследованием Арктики ученый занимался в 1928 году.

- Иван Папанин. Легендарный советский полярник, который лично в 1937 году руководил первой управляемой экспедицией под названием «Северный полюс – 1».

Историческое значение

Интересно, что Северная Двина судоходна практически на всём протяжении (длительность судоходных путей составляет вместе с многочисленными притоками пять с половиной тысяч километров). С 1989 на реке действует регулярное пассажирское сообщение. До сих пор по её водному зеркалу ходит старейший в России теплоход «Николай Васильевич Гоголь», сошедший с судостроительных верфей в далёком 1911 году.

Северная Двина сыграла значительную роль в исторических процессах. Например, в ходе событий Отечественной войны 1812 года она являлась, по утверждению историков, практически единственной связью России со странами Европы. А во Второй мировой по реке проходила значительная доля поставок «ленд-лиза» (военной техники, оборудования и материалов, поставляемых из Европы и США в воюющий Советский Союз). Кроме того, историки иногда называют реку «воротами в Арктику», потому что по реке в арктические области стартовало более двухсот исследовательских экспедиций.

Если посмотреть на карту Европейского севера России, не трудно определить, какая река относится к бассейну Атлантического океана и при этом самая короткая. Нева протекает по территории двух субъектов Российской Федерации – через город Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Она вытекает из Ладожского озера и впадает в Балтийское море (Финский залив, Невская губа).

При относительно небольшой длине (всего около 74 км) площадь водосбора реки составляет 28 тыс. квадратных километров, так как она является единственной, вытекающей из Ладожского озера. Общее падение составляет 5,1 м.

Бассейн реки представляет собой сложную гидрологическую сеть, с большим количеством озёр и водохранилищ. В общей сложности в водосборную площадь Невы входит свыше 48 тысяч рек и более 26 тысяч озёр. При этом непосредственно в реку впадает 26 притоков.

Это тоже реки бассейна Атлантического океана, наиболее крупными из которых на левом берегу являются Старо- и Ново-Ладожские каналы, Мга, Ижора, Тосна, Славянка, а на правом — река Чёрная и Охта. В дельте она разбивается на несколько протоков, соединённых каналами.

При длине 74 км, сброс Невы составляет 78,9 кубических километров в год, что вводит её в десятку крупнейших рек Европы. Средняя ширина составляет 400-600 м, а средняя глубина — 8-11 м.

Историческое значение

Интересно, что Северная Двина судоходна практически на всём протяжении (длительность судоходных путей составляет вместе с многочисленными притоками пять с половиной тысяч километров). С 1989 на реке действует регулярное пассажирское сообщение. До сих пор по её водному зеркалу ходит старейший в России теплоход «Николай Васильевич Гоголь», сошедший с судостроительных верфей в далёком 1911 году.

Северная Двина сыграла значительную роль в исторических процессах. Например, в ходе событий Отечественной войны 1812 года она являлась, по утверждению историков, практически единственной связью России со странами Европы. А во Второй мировой по реке проходила значительная доля поставок «ленд-лиза» (военной техники, оборудования и материалов, поставляемых из Европы и США в воюющий Советский Союз). Кроме того, историки иногда называют реку «воротами в Арктику», потому что по реке в арктические области стартовало более двухсот исследовательских экспедиций.

Море волнуется

Температура воды в океане зависит от глубины — сверху находятся теплые слои с меньшей плотностью, ниже холодные с более высокой. В месте перепада плотностей (области пикноклина) формируются так называемые внутренние волны. Наибольшее влияние на происходящее на поверхности и дне океана имеют интенсивные внутренние волны (ИВВ) — с высотами более 10 м. Встречаются они на материковых окраинах океанов, где есть перепад высот дна и регулярные приливы и отливы. Возникают периоды с «повышенным волнением» раз в 12 часов, которые длятся от 30 минут до двух часов.

Так как темпы освоения мелководного шельфа северных морей России растут год от года, всё более актуальным становится изучение опасностей и полезных возможностей этих внутренних волн. Ученые Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН приступили к созданию карты аномальных зон арктического бассейна России.

— Свидетельства существования внутренних волн отмечались с древности в разных частях земного шара, — рассказал «Известиям» главный научный сотрудник лаборатории геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН Алексей Зимин. — Но их научное изучение началось лишь в ХХ веке с развитием технической базы океанологических исследований. Связано это прежде всего со сложностью наблюдения этого явления. К тому же влияние внутренних волн на окружающую действительность не столь очевидно, как ветровых волн или цунами. В результате сегодня мы имеем лишь редкие фрагментарные измерения некоторых характеристик внутренних волн.

Согласно информации более ранних исследований, внутренние волны на арктическом шельфе России по своим характеристикам довольно часто являются интенсивными и порождают придонное течение высоких скоростей. Благодаря тому что на поверхности воды над местами появления ИВВ возникает рябь, увидеть такие зоны можно со спутников.

— Задача оценки вероятности появления ИВВ — сложная. Но ее можно выполнить, имея большой объем данных по высотам внутренних волн, — пояснил Алексей Зимин. — Их, в свою очередь, получают с радаров космического базирования, которые дают качественные снимки независимо от метеорологических условий и времени суток.

Источник

Дарья Лысенко 533

Дарья Лысенко 533