Лекция 8. Геологическая деятельность морей, озер и болот

8.1. Геологическая деятельность морей и морские отложения

Масштабы деятельности морей и океанов огромны. Она проявляется в виде разрушения пород берега и прибрежной зоны, переноса этих продуктов, а также материала, вынесенного поверхностными водами. Образующиеся осадки совместно с остатками морских организмов и растений, солями и пр. со временем преобразуются в ОГП морского происхождения (генезиса).

В прошлые геологические эпохи многие участки, ныне являющиеся сушей, неоднократно на длительное время затапливались. Этим объясняется повсеместная распространенность морских отложений.

Процессы разрушения, переноса и отложения протекают по — разному на различных участках моря или океана. В этом отношении выделяются:

— материковая отмель (шельф) до глубины 200 м;

— материковый склон при глубинах 200…2500 м;

— океаническое ложе (2500…6000м);

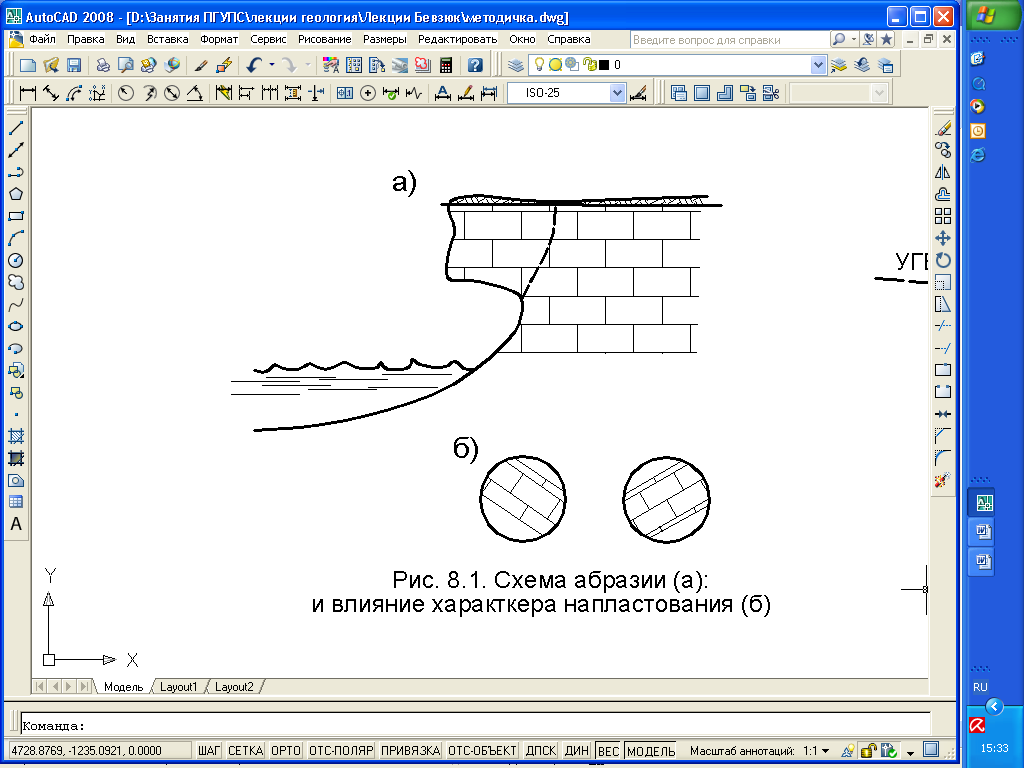

Наибольшую разрушительную работу совершают ветровые волны – морской прибой; в меньшей степени приливно-отливные и прибрежные течения. Постоянные удары волн приводят к образованию волноприбойной ниши, затем к обрушению нависающих пород (рис.8.1). В результате морской берег разрушается и отступает со скоростью, зависящей от глубины у берега, строения и прочности пород. Обрушившиеся породы интенсивно обрабатываются водой и постепенно у берега формируется пляж, гасящий энергию волн и предохраняющий берег от дальнейшего разрушения.

Рис. 8.1. Схема абразии (а) и влияние характера напластования (б)

Разрушительная работа моря называется абразией. В результате ее на берегу образуются волноприбойные террасы, которые могут быть сложены как коренными породами, так и обломочным материалом. В связи с колебательными ТД и соответственно наступлением (трансгрессия) и отступлением (регрессия) моря указанные террасы могут располагаться как выше современного уровня моря, так и ниже его.

Для противодействия абразии применяются волноломы, волноотбойные стенки, буны. Большое значение имеют меры по сохранению пляжа или восстановлению его.

Геологическая работа моря приводит к образованию всех типов ОГП. При этом в разных зонах накапливаются осадки определенного типа.

У самого берега накапливаются наиболее крупные обломки – валуны, галька, гравий. На шельфе продолжается поступление обломочного материала, все более мелкого с увеличением глубины. Эта зона насыщена флорой и фауной, при отмирании которой накапливаются органогеновые осадки. В итоге здесь формируются пески, песчаники, илы, синие и черные глины, известняки.

В зону континентального склона поступает лишь пылевато-глинистый материал, участвующий в формировании химических и биохимических пород: мергелей, мела, известняков.

В глубоководную зону обломочный материал с суши не поступает. В образовании осадков участвуют растворенные в воде вещества, космическая пыль, продукты извержения подводных вулканов. Образуются красные глины, мел, кремнистые отложения. С учетом указанного порядка смены состава отложений для геологического разреза определенного участка можно установить, имело место наступление (трансгрессивный разрез – снизу вверх конгломераты, песчаники, известняки, глины) или отступление моря (регрессивный разрез с залеганием пород в обратном порядке).

Своеобразным видом морских отложений являются лагунные. Лагуны представляют собой отделившиеся мелководные участки моря, отрезанные косами и пересыпями, созданными вдольбереговыми течениями. Характер отложений в них зависит от климата, степени солености и др. Чаще всего это химические ОГП – сульфаты и галоиды.

Для морских отложений характерна высокая степень обработки и сортировки материала, правильная горизонтальная слоистость, большие распространенность в плане и мощность слоев.

В целом древние морские отложения обычно характеризуются значительной плотностью, цементацией и соответственно высокой прочностью и малой сжимаемостью. Однако при вскрытии они быстро выветриваются. Четвертичные морские отложения могут быть и слабыми, сильносжимаемыми. В качестве примера можно сопоставить характерные для района СПб верхнепротерозойские котлинские глины твердой консистенции (влажность 0,14; плотность 2,2 т/м 3 ; коэффициент пористости 0,45; показатель текучести -0,18; модуль деформации 39 МПа) и четвертичные литориновые , для которых перечисленные характеристики равны соответственно 0,46; 1,75; 1,81; 1,39 и 3,5. В особенности слабыми являются современные отложения типа морских илов.

Источник

Разрушительная деятельность моря

Разрушительная деятельность моря называется абразией. Она связана главным образом с волновыми движениями и в значительно меньшей степени с приливно-отливными. Сильнее всего абразия проявляется у приглубых берегов. Штормовые волны ударяют с большой силой (местами до 30 т/м и более) о крутой берег. Под их воздействием в основании крутого берегового уступа, где сосредоточена наибольшая сила гидравлического удара, возникает так называемая волноприбойная ниша (рис. 9.2), над которой остается карниз нависающих пород. Разрушительная деятельность волн усиливается захватываемыми ими различными обломками горных пород. При дальнейшем разрастании волноприбойной ниши наступает момент, когда устойчивость карниза нарушается и происходит обрушение пород. После обрушения берег вновь представляет отвесный обрыв, называемый клиффом (нем. «клифф» – обрыв). В дальнейшем процесс может повторяться развитием новых волноприбойных ниш.

Таким образом, берег отступает в сторону суши, оставляя за собой слабо наклонную подводную абразионную террасу, или бенч. Часть обрушив-шегося обломочного материала выно-сится на крутой подводный склон за пределы абразионной террасы и откладывается. Так образуются под-водные аккумулятивные террасы, сопряженные с абразионными.

Чем шире абразионно-аккумулятивные террасы, тем меньше энергия волн, подходящих к берегу, поскольку она расходуется на преодоление трения, на перемещение и переработку материала. К тому же между подводной абразионной террасой и клиффом возникает пляж, представляющий гряды или насыпи гальки, гравия, иногда песка, полого спускающиеся в сторону моря. Расширение пляжа способствует уменьшению абразионного воздействия на берег.

Скорость и величина отступания берегов зависят от состава слагающих их пород. Если берег слагается сильно трещиноватыми или рыхлыми породами, то скорость его отступания может достигать нескольких метров в год. Абразионному воздействию подвержены высокие берега в районах Черного моря — Сочи, Сухуми и др. В пределах плоских и отмелых берегов процессы развиваются иначе. Энергия волн на широких мелководьях гасится, и происходит не абразия, а перенос и аккумуляция осадков — образование широкой полосы надводной террасы. Такие берега называются аккумулятивными в отличие от приглубых абразионных.

При поперечном подходе волн к берегу в зоне прибоя в пределах пляжа часто формируются валы из песчано-гравийно-галечного материала, а в мелководной части моря происходит образование подводных валов, представляющих невысокие преимущественно песчаные гряды, параллельные берегу.

По данным В. П. Зенковича, они образуются в результате частичного разрушения («забурунивания») волн на глубинах, близких к их двойной высоте, с чем связаны уменьшение наносодвижущей способности и частичное отложение.

К особой категории относятся крупные аккумулятивные формы, называемые барами. Они представляют длинные полосы, поднятые над уровнем моря, протягивающиеся параллельно берегу на десятки и сотни километров и сложенные песчано-гравийно-галечными, местами песчано-ракушечными или ракушечными наносами. Ширина бар порядка 20–30 км, а высота до первых десятков метров. Бары нередко частично или полностью отделяют от моря заливы или лагуны. Крупные бары известны в Мексиканском заливе, Беринговом и Охотском морях.

По данным О.К. Леонтьева, 10% от всей протяженности береговой линии Мирового океана приходится на берега, окаймленные барами. При подходе волн к берегу под некоторым углом возникает продольное перемещение наносов и образуются различные аккумулятивные формы, детально изученные В.П. Зенкевичем. Эти формы определяются углом подхода волн, их силой и контурами берега. Выделяются три аккумулятивные формы: 1) косы, возникающие при изгибе берега от моря; 2) примкнувшая аккумулятивная терраса, образующаяся путем заполнения изгиба берега в сторону моря; 3) томболо, или перейма, нарастающая при блокировке участка берега островом с образованием «волновой тени» между берегом и островом.

Источник

67. Геологическая деятельность моря

Геологическая деятельность моря проявляется в двух направлениях — разрушительном (абразия) и созидательном осадкообразование). Наибольшей разрушительной силой обладает прибой.

Разрушительная деятельность моря связана с движением морской воды. Наибольшее значение имеют волны, в меньшей степени — приливы и отливы. Разрушительная работа моря называется АБРАЗИЕЙ. Разрушение берегов морем производится в результате:1) гидравлического удара морской волны;2) ударов многочисленными обломками горных пород, захватываемыми сильными волнами;3) химического воздействия морской воды.

При подходящих условиях часть обломочного материала уносится за пределы абразионной террасы и откладывается в виде постепенно растущей подводной осыпи, так называемой ПОДВОДНОЙ АККУМУЛЯТИВНОЙ ТЕРРАСЫ. Интенсивно подвергающиеся разрушению берега называются АБРАЗИОННЫМИ, а берега, у которых происходит накопление обломочного материала — АККУМУЛЯЦИОННЫМИ.

Морские осадочные горные породы делятся на обломочные, органогенные и химические. Каждая из этих групп образуется на определенных глубинах.К обломочным горным породам относят пески, глины, илы, гравий, галька, глыбы и другие.Органогенные горные породы представлены известняками, мелом, илами и другие.Химические представлены карбонатом кальция (известняки). Реже встречаются осадки солей железа, марганца, алюминия.

68. Абразия и борьба с ней.

Абразия– в геологии процесс разрушения и сноса суши морским прибоем. Проблема актуальна для крупных озер и водохранилищ. Интенсивность абразии зависит от степени волнового воздействия, т. е. от бурности водоема. Важнейшим условием, предопределяющим абразионное развитие берега, является относительно крутой угол исходного откоса (больше 0,01) прибрежной части дна моря или озера.

Важнейшей задачей в борьбе с абразией морского берега является возведение защитных инженерных сооружений: пассивных и активных.

К пассивным относятся берегоукрепительные сооружения, которые принимают удары морских волн на себя и временно задерживают разрушение берега (волноотбойные стены, набережные, каменные наброски, прямые и ступенчатые откосные сооружения, волногасящие бермы из фигурных массивов и т. д.).

Буны — поперечные бетонные массивы, дамбы из каменной наброски и др., устанавливаемые под прямым углом к линии берега. Их назначение — прервать вдольбереговое перемещение наносов и способствовать их накоплению на берегу. За счет этого образуется (или стабилизируется) пляж необходимой ширины. Расстояние между бунами принимается равным не менее одной длины буны.

Волноломы — это дамбы из каменной наброски или массивы бетона, которые, в отличие от бун, создают параллельно защищаемому берегу на расстоянии 30-40 м от него и на глубине от 2 4 м. В необходимых случаях устраивают несколько параллельных рядов волноломов. Их назначение формировать и удерживать пляжевые наносы.

69. Морские отложения и их свойства

Морские отложения, данные осадки современных и древних морей Земли. Преобладают над континентальными отложениями, слагая более 75% общего объёма осадочной оболочки материковой земной коры. К морским отложениям относятся большинство известняков, доломитов, мергелей и кремнистых пород, значительная часть глин и аргиллитов, алевролитов, песчаников, конгломератов, а из полезных ископаемых — многие железные и марганцевые руды, большинство фосфоритов, горючие сланцы и др.. Глубоководные морские отложения, накапливающиеся главным образом в котловинах глубоких морей, преимущественно тонкозернистые (глины, алевриты, известковые и кремнистые илы), но встречаются и пески, отложенные придонными течениями. На склонах образуются подводно-оползневые отложения

Платформенные морские отложения — мелководные органогенные известняки и доломиты, тонкозернистые терригенные породы (глины, мергели, мелкозернистые песчаники — кварцевые, нередко глауконитовые) накопились преимущественно в эпиконтинентальных морях и отличаются небольшими мощностями.

Источник