- ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЙ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ РЕК

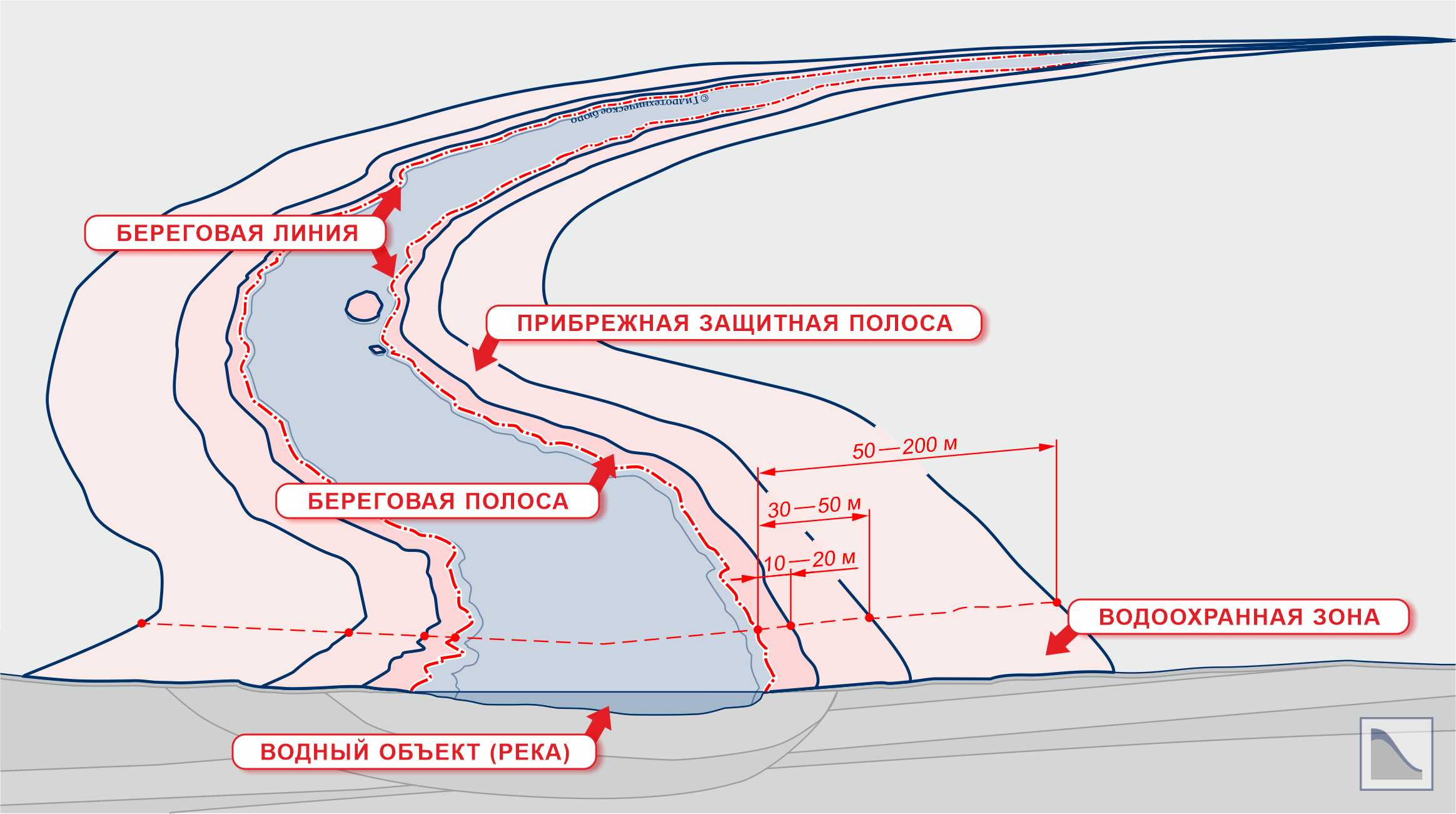

- Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

- Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Ограничения при строительстве в водоохранных зонах

- Водные объекты – виды, классификация по режиму пользования

- Перечень поверхностных водных объектов

- Перечень подземных водных объектов

- Классификация водных объектов по режиму их пользования

- Водоохранные зоны и береговые линии поверхностных водоёмов

- Размеры водоохранных зон

- Режим использования земель в водоохранных зонах

- Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта, при строительстве в водоохранной зоне

- Прибрежно-защитная полоса

- Береговая полоса

- Возможность строительства в водоохранной зоне

- Ответственность за нарушение режима использования земель в водоохранных зонах

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЙ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ РЕК

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, береговая полоса

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса России (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) водоохранная зона — это территория, которая примыкает к границе водного объекта (ручья, реки, канала, водохранилища, озера, моря). При этом в пределах водоохранной зоны устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности. Цель создания таких территорий вдоль береговых линий водных объектов — предотвращение возможного антропогенного загрязнения водной среды , водных биологических ресурсов, растительного и животного мира.

Под границей всех водных объектов, кроме морей, понимается их береговая линия. Береговая линия определяется в зависимости от типа водного объекта:

– для ручья, реки, канала, озера, обводненного карьера: береговая линия соответствует урезу воды, принятому при среднемноголетней отметке водного зеркала (для периодов года, свободных ото льда);

– для пруда или водохранилища: береговая линия соответствует урезу воды, принятому при нормальном подпорном уровне (НПУ); НПУ определяется в проектной документации, декларации безопасности или паспорте гидроузла;

– для берегов водных объектов, обрамленных набережными или водовыпусками систем водоотведения на городских землях: береговая линия соответствует парапету данных гидротехнических сооружений;

– для моря: береговая линия соответствует урезу воды при максимальном высоком приливе.

Ширина водоохранной зоны, отсчитываемая от береговой линии водного объекта, принимается равной:

– для истоков ручьев и рек: окружность с радиусом 50 м;

– для ручьев и рек протяженностью менее 10 км: ширина 50 м;

– для ручьев и рек протяженностью от 10 до 50 км: ширина 100 м;

– для ручьев и рек протяженностью свыше 50 км: ширина 200 м;

– для ручьев и рек, русла которых помещены в подземные коллекторы: ширина 0 м (водоохранная зона отсутствует);

– для прудов, озер и водохранилищ: ширина 50 м;

– для морей: ширина 500 м;

– для каналов: ширина соответствует принятой для объекта полосе отвода.

Согласно положениям Водного Кодекса какая-либо хозяйственная деятельность человека в пределах ширины водоохранных зон существенно ограничена. В частности:

– запрещено передвижение и стоянка автомобилей и других видов транспорта (при отсутствии дорог с твердым покрытием);

– запрещено возводить или устраивать кладбища, свалки, полигоны, АЗС, мойки, склады горючих материалов, хранилища химикатов и подобные объекты и сооружения;

– запрещено производить сброс сточных вод (включая дренажный сток);

– запрещено применять химикаты для целей сельского хозяйства;

– запрещено добывать полезные ископаемые.

Размещение других сооружений допускается. Но при этом в состав возводимых объектов должны входить специальные сооружения, которые предотвращают нанесение водному объекту какого-либо вреда (загрязнения, засорения и т.п.). К таким сооружениям могут относиться, например, централизованные системы канализации (хозяйственно-бытовой и дождевой) и локальные очистные сооружения .

ПРИБРЕЖНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПОЛОСА

Внутри водоохранной зоны устанавливается т.н. прибрежная защитная полоса. Прибрежная защитная полоса — это особая территория, в пределах которой действуют ещё более строгие требования по охране водных объектов, чем в водоохранной зоне. Отсчет прибрежных защитных полос ведется от береговых линий. В пределах данных полос не допускается:

– любое использование территории для целей сельского хозяйства или животноводства;

– размещение кавальеров для грунтов, которые могут быть размыты и унесены водным потоком.

Собственно ширина прибрежной защитной полосы в зависимости от типа водного объекта составляет:

– для всех водных объектов: при нулевом или обратном уклоне берега — 30 м, при уклоне берега от 0° до 3° — 40 м; при уклоне берега свыше 3° — 50 м;

– для ручьев и рек протяженностью менее 10 км: ширина 50 м;

– для рек, озёр и водохранилищ с особо ценным рыбохозяйственным значением: 200 м.

БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА

Помимо водоохранной зоны и входящей в нее прибрежной защитной полосы существует еще одна территория (зона, полоса), называемая береговой полосой. Данное понятие определено в статье 6 Водного кодекса. Береговая полоса представляет собой полосу земли определенной толщины, идущую вдоль береговой линии. Для водных объектов общего пользования береговая полоса априори находится в общественной собственности, ею имеет право пользоваться любой гражданин — пребывать на ней, передвигаться по ней, осуществлять рыбную ловлю, причаливать на судах. Единственным ограничением здесь является недопустимость передвижения в её пределах автотранспорта и вообще любого механического транспортного средства.

Ширина береговой полосы составляет:

– все водные объекты (кроме ручьев и рек протяженностью менее 10 км, каналов, болот, истоков): 20 м;

– ручьи и реки протяженностью менее 10 км, каналы: 5 м;

– истоки, родники, болота: 0 м.

Источник

Размеры водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Ограничения при строительстве в водоохранных зонах

Содержание

Водные объекты – виды, классификация по режиму пользования

Существующие в России водоёмы используют для самых различных целей — для водоснабжения населения, для использования их вод в промышленности или в сельском хозяйстве, для рыбоводства, сплава леса и для перевоза грузов водным транспортом, для выработки электроэнергии, для организации территории садовых или огороднических объединений граждан вблизи озёр и рек, а также для решения целого ряда иных задач в числе которых остаётся их роль естественных приёмников хозяйственно-бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод.

Какими бы ни были цели использования водоёмов, охрана морей, рек, ручьев, каналов, озрр, прудов, водохранилищ и карьеров от загрязнения и засорения, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира является не только государственной задачей, но и прямой обязанностью владельцев и арендаторов земельных участков, расположенных вблизи любого водоёма. По этой причине нужно иметь некоторые общие представления о водных объектах и о порядке использования участков, находящихся возле них.

Все водные объекты страны различаются особенностями их режима, физико-географическими, морфометрическими и другими особенностями. По этим признакам они делятся на 2 вида:

- поверхностные водные объекты

- подземные водные объекты

Поверхностные водные объекты являются постоянным или временным сосредоточением вод на поверхности суши в формах е рельефа. Они имеют границы, объём и черты водного режима.

Подземные водные объекты – те, что представляют гидравлически связанное сосредоточение вод в горных породах, Они также имеют границы, объём и черты водного режима.

Перечень поверхностных водных объектов

Перечень поверхностных водных объектов представлен в пункте 2 статьи 5 Водного кодекса РФ, по которому в их число включены:

- моря

- отдельные части морей:

- проливы,

- заливы, в том числе бухты, лиманы и другие),

- водотоки, представляющие поверхностные водные объекты, воды которых находятся в состоянии непрерывного движения:

- реки

- ручьи

- каналы

- водоёмы, представляющие поверхностные водные объекты, воды которых находятся в состоянии замедленного водообмена:

- озера

- пруды

- обводненные карьеры

- водохранилища

- болота,

- природные выходы подземных вод:

- родники

- гейзеры

- ледники – движущееся на земной поверхности естественное скопление льда атмосферного происхождения,

- снежники – неподвижные естественные скопления снега и льда, сохраняющиеся на земной поверхности в течение всего или большей части тёплого времени года.

Перечень подземных водных объектов

Перечень поверхностных водных объектов представлен в пункте 5 статьи 5 Водного кодекса РФ, по которому в их число включены:

- бассейны подземных вод – совокупность водоносных горизонтов, расположенных в недрах

- водоносные горизонты – воды, сосредоточенные в трещинах и пустотах горных пород и находящиеся в гидравлической связи

К подземным водным объектам относятся также месторождения подземных вод, являющиеся частью водоносного горизонта, в пределах которой имеются благоприятные условия для извлечения подземных вод, и естественный выход подземных вод на суше или под водой.

Классификация водных объектов по режиму их пользования

По режиму пользования водными объектами выделяются 2 группы объектов:

- водные объекты общего пользования

- водные объекты особого пользования

Водные объекты общего пользования – те, что находятся в общедоступном, открытом пользовании. Они являются собственностью государства или муниципалитета (если в водоохранных, экологических или иных интересах российским законодательством не предусмотрено иное). Их водопользование осуществляется в порядке, установленном водным законодательством. В отношении таких объектов могут вводиться ограничения использования.

Обособленные водные объекты – те, что находятся в собственности граждан или юридических лиц.

Водные объекты, пользоваться которыми может ограниченный круг лиц, исключает их из общего пользования, т.е. они являются водными объектами особого пользования. Предоставление водных объектов в особое пользование осуществляется в порядке, установленном водным законодательством.

Водные объекты особого пользования использоваться как объекты общего пользования только при условии регистрации в ЕГРН указанного ограничения права собственности и выплаты вознаграждения собственнику.

Водоохранные зоны и береговые линии поверхностных водоёмов

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод, дна и берегов – земель, которые в пределах береговой линии покрываются поверхностными водами). Такие объекты обладают многофункциональностью в использовании

Береговые линии являются границами водного объекта, а определяется они для для разных водных объектов различным образом:

- для моря – по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения уровня воды — по линии максимального отлива

- для рек, ручьёв, каналов, озёр, обводненных карьеров – по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом,

- для прудов, водохранилищ – по нормальному подпорному уровню воды,

- для болот — по границе залежи торфа на нулевой глубине

Границы водных объектов (местоположение береговых линий) в регионах и муниципальных образованиях устанавливаются с определённой периодичностью и в порядке, утверждённом Правительством РФ:

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (№ 377 от 29 апреля 2016 года),

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов (с изменениями на 29 апреля 2016 года) — № 17 от 10 января 2009 года.

Территории, примыкающие к береговым линиям водных объектов, то есть к границам морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, относятся к водоохранным зонам. На местности границы водоохранных зон отмечаются специальными информационными знаками (в соответствии с требованиями земельного законодательства).

Для водоохраных зон устанавливается специальный режим их использования — режим осуществления хозяйственной и иной деятельности (статья 65 Водного кодекса РФ).

Дополнительные ограничения по использованию вводятся для прибрежно-защитных полос (ПЗП), размеры которых меньше размеров водоохранной зоны водных объектов, поскольку ПЗП являются лишь той частью водохранной зоны, которая расположена максимально близко к водному объекту.

Выделяются также узкие береговые полосы водных объектов (бечевники), обеспечивающие свободный доступ всем гражданам к любому такому объекту.

Размеры водоохранных зон

Водоохранная зона – это территория, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, водохранилищ.

В водоохранной зоне (далее в сокращении – ВЗ,) в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ № 73 от 01.07.2007 г.), установлен специальнй режим (ограничение) ведения хозяйственной и иной деятельности.

Цель введения ограничений:

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод,

- сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и объектов животного и растительного мира,

- предотвращение загрязнения и засорения, заиления и истощения водных объектов&

Ширина водоохранной зоны за пределами поселений устанавливается от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных в городах ширина водоохраной зоны устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьёв устанавливается от их истока и зависит от их протяжённости.

Приведём примеры размеров водоохранных зон для рек и ручьёв различной протяжённости:

- 50 м – для рек и ручьёв протяжённостью до 10 км

- 100 м – для рек и ручьёв протяжённостью от 10 до 50 км

- 200 м – для рек и ручьёв протяжённостью от 50 км и более

- 300 м – для рек и ручьёв протяжённостью от 100 до 200 км

- 400 м – для рек и ручьёв протяжённостью от 200 до 500 км

- 500 м – для рек и ручьёв протяжённостью от 500 км и выше

- ширина ВЗ совпадает с шириной прибрежно-защитной полосы (ПЗП)

- для рек и ручьёв протяжённостью менее 10 км

Ширина водоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов совпадают с полосами отводов таких каналов.

Ширина водоохранных зон на территории поселений при отсутствии набережной измеряется от береговой линии.

Водоохранная зона не устанавливаются для для рек, их частей, помещённых в закрытые коллекторы.

Минимальная ширина ВЗ для озёр и водохранилищ – 300 м (при площади акватории до 2 км 2 ).

Минимальная ширина ВЗ для озёр и водохранилищ – более 500 м (при площади акватории более 2 км 2 ).

Ширина водоохраной зоны моря составляет 500 м.

Режим использования земель в водоохранных зонах

В границах водоохранной зоны допускается:

- проектирование

- размещение

- строительство

- реконструкция

- ввод в эксплуатацию

- эксплуатация хозяйственных и иных объектов

но при обязательном условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и засорения в соответствии с водным законодательством и законодательством в сфере охраны окружающей среды.

На территории водоохранных зон запрещено:

- использование сточных вод для удобрения почв

- размещение кладбищ

- размещение скотомогильников

- размещение отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ

- размещение пунктов захоронения радиоактивных отходов

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств):

- за исключением специально оборудованных стоянок и движения по дорогам с твёрдым покрытием

- размещение ряда объектов придорожного сервиса:

- АЗС

- складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если АЗС, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса)

- станций технического обслуживания (СТО), используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств и для мойки транспортных средств

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр в соответствии с законодательством РФ)

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта, при строительстве в водоохранной зоне

При строительстве объектов в водоохранных зонах особое внимание необходимо уделить выбору типа сооружения, способного обеспечить охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод. Он должен быть ориентирован на соблюдение требований законодательства по охране охраны окружающей среды в части выполнения требований нормативов по допустимым сбросам загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

К сооружениям, обеспечивающим защиту водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, в соответствии с пунктом 16 статьи 65 Водного кодекса РФ, относятся:

- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения

- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод

- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов

Примечание для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, действующих в водоохранных зонах:

в случаях, когда территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещённые в границах водоохранных зон, не оборудованы сооружениями для очистки сточных вод, допускается применение приёмников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

Такими приёмниками могут быть септики и локальные очистные станции, использование которых позволяет вести автономную очистку бытовых стоков в загородном доме без подключения к магистральной канализации.

Прибрежно-защитная полоса

Прибрежно-защитная полоса (далее в сокращении ПЗП) – это территория внутри водоохраной зоны. В границах ПЗП введены дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина прибрежно-защитной полосы зависит от уклона берега водного объекта и составляет:

- ширина ПЗП 30 м – для обратного или нулевого уклона

- ширина ПЗП 40 м – для уклона до 3 градусов

- ширина ПЗП 50 м – для уклона более 3-х градусов

- ширина ПЗП 50 м – для проточных и сточных озёр, расположенных в границах болот

- ширина прибрежно-защитной полосы совпадает с парапетами набережных на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных

- ширина прибрежно-защитной полосы на территориях поселений при отсутствии набережных измеряется от береговой линии

Внутри территории, отнесённой к прибрежно-защитной полосе, помимо перечисленных ограничений для водоохранных зон, дополнительно запрещается:

- распашка земель

- размещение отвалов размываемых грунтов

- выпас скота

- организация для скота летних лагерей и ванн

Границы прибрежно-защитной полосы на местности обозначаются специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

Береговая полоса

Береговая полоса, иначе называемая бечевником (от слова «бечева», при помощи которой бурлаки тянули суда вверх по реке) — это отмель вдоль подошвы высокого речного берега, затопляемой во время половодья и обнажающейся при низком уровне воды в реке.

Бечевник – это полоса суши вдоль берегов водных объектов общего использования. Каждый вправе (но без использования транспорта) передвигаться и пребывать у таких объектов, заниматься рыболовством, причаливать на плавательных средствах (пункт 8 статьи 6 Водного кодекса РФ).

Ширина береговой полосы для объектов общего пользования, по Водному кодексу РФ, не может превышать 20 м, если их протяжённость от истока до устья составляет не более 10 км.

При протяжённости рек и ручьев, протяженность более 10 км ширина береговой полосы каналов составляет 5 м.

Для болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) береговая полоса не определяется (пункт 7 статьи 6 Водного кодекса РФ).

Береговые полосы водоёмов не могут предоставляться ни в собственность, ни в аренду, ни в какое-либо пользование.

Возможность строительства в водоохранной зоне

Расположение земельного участка в водоохранной зоне или происшедшее включение этого участка в водоохранную зону – не повод для беспокойства о невозможности его застройки или опасения, что уже возведённые постройки заставят снести или участок вообще изымут. Нет запрета на совершение сделок с такими земельными участками.

Предоставление земельных участков в водоохранных зонах гражданам и юридическим лицам производится в соответствии с действующим земельным законодательством, но по согласованию с территориальным органом Минприроды России.

Земельные участки в прибрежно-защитных полосах предоставляются для размещения:

- объектов водоснабжения

- рекреации

- рыбного и охотничьего хозяйств

- водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование:

- в лицензиях отражаются требования по соблюдению водоохранного режима

Водный кодекс, Градостроительный и Земельный кодексы подтверждают возможность строительства в границах водоохранной зоны объектов различного назначения – производственных, общественно-деловых, жилых, объектов крестьянской-фермерского хозяйства и т.д. Серьёзные ограничения или даже запрет на строительство касаются только в водоохранных зонах тех водных объектов, что используются как источники питьевого водоснабжения.

При этом возможность строительства сопряжена с требованием обязательного соблюдения установленных для водного объекта санитарных правил и норм, с обеспечением условий безопасности этого водного объекта, о чём, собственно, и было рассказано в предыдущих разделах данной статьи.

В числе основных требований – наличие сооружений, обеспечивающих защиту водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод (как минимум, качественной системы фильтрации сточных вод). Совершенно не стоит пренебрегать и другим жёстким правилом – «табу» на использование прибрежно-защитной полосы (ПЗП) водного объекта и, тем более, его береговой полосы, предназначенной для общего пользования

Сведения о нахождении земельного участка в водоохранной зоне или в ПЗП, о существующих ограничениях (обременениях) отражаются в достаточно полной мере в документах:

- в Выписке ЕГРН

- в кадастровом паспорте

- в градостроительном плане земельного участка (ГПЗУ)

- в разрешении на строительство

Уточнить размер водоохранной зоны, ПЗП или береговой полосы водного объекта можно в различных органах:

- в отделе по архитектуре или землеустройству местного муниципалитета

- в территориальном управлении Росррестра

- в территориальном отделении Роспотребнадзора

- в территориальном отделении Росприроднадзора

Поддержание в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в границах водоохранных зон, прибрежно-защитных полос – это задача собственников наделов.

Государственный контроль за соблюдением режима использования и охраны природных ресурсов и хозяйственной деятельности в прибрежно-защитных полосах и водоохранных зонах ведётся органами местной власти и территориальными органами Минприроды России, органами водного фонда, органами лесного хозяйства и ещё целым рядом других структур.

Ответственность за нарушение режима использования земель в водоохранных зонах

Ответственность за нарушение режима использования земель в водоохранных зонах предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях (№195-ФЗ от 30.12.2001 г.. статьи 8.12-8.15 главы VIII Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования).

Нарушение порядка использования водоохранных зон

Нарушение порядка использования водоохранных зон влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 3000 до 5000 руб.

- на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 40 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 200000 до 300000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе

Ограничение свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 3000 до 5000 руб.

- на должностных лиц – от 40 000 до 50 000 руб.

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 40 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 200000 до 300000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение правил охраны водных объектов

- Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, вызывающее или способное вызвать их загрязнение или другие вредные явления, влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 500 до 1000 руб.

- на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.

- на юридических лиц – от 10000 до 20000 руб.

- Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их водоохранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, пригодное для пользования, влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 3000 до 5000 руб.

- на должностных лиц – от 20000 до 30000 руб.

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 20000 до 30000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

- на юридических лиц – от 200000 до 300000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

Нарушение правил водопользования

- Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 500 до 1000 руб.

- на должностных лиц – от 10000 до 20000 руб.

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 20000 до 30000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

- на юридических лиц – от 80000 до 10000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

- Нарушение правил водопользования при добыче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, портовых и иных сооружений влечёт наложение административного штрафа:

- на граждан – от 1500 до 2000 руб.

- на должностных лиц – от 3000 до 4000 руб.

- на юридических лиц – от 30000 до 40000 руб.

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств

Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств влечёт предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан – от 500 до 1000 руб.

- на должностных лиц – от 1000 до 2000 руб.

- на юридических лиц – от 10000 до 20000 руб.

Источник