- Распространение животных в море

- Зоогеографическое районирование Мирового океана — презентация

- Первый слайд презентации: Зоогеографическое районирование Мирового океана

- Слайд 2: Условия, определяющие распространение животных в море

- Слайд 3: Основные биоты океана

- Слайд 4: Фаунистическое расчленение литорали

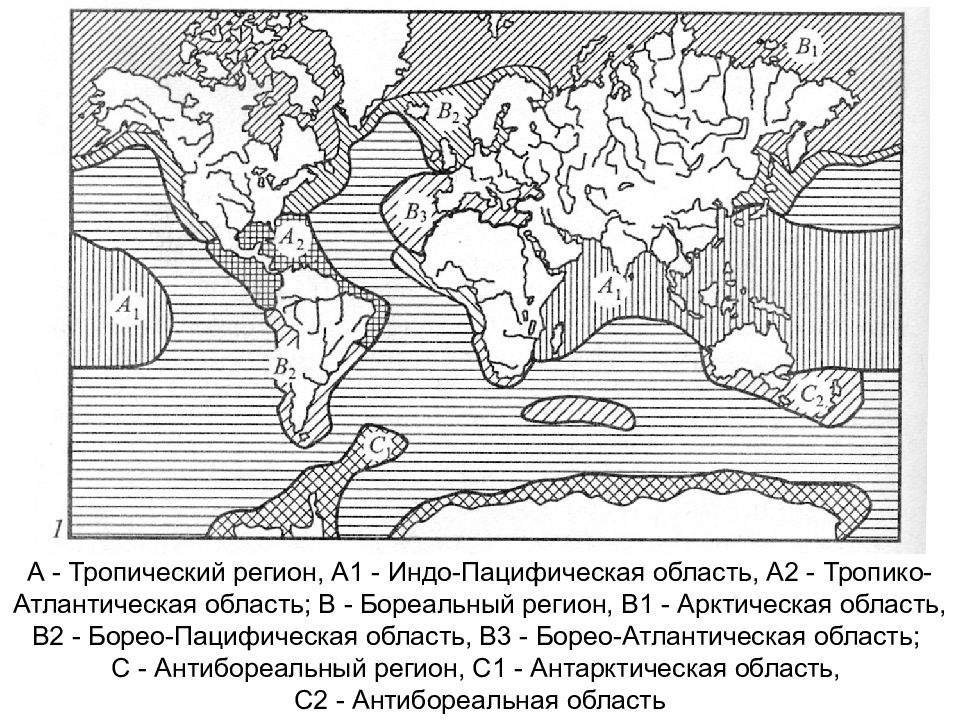

- Слайд 5: А — Тропический регион, А1 — Индо-Пацифическая область, А2 — Тропико-Атлантическая область; В — Бореальный регион, В1 — Арктическая область, В2 — Борео-Пацифическая область, В3 — Борео-Атлантическая область; С — Антибореальный регион, С1 — Антарктическая область, С2 — Антибореальная область

- Слайд 6: Животный мир Индо-Пацифической области

- Слайд 7: Животный мир Тропико-Атлантической области

- Слайд 8

- Слайд 9: Животный мир Арктической области

- Слайд 10: Животный мир Борео-Пацифической области

- Слайд 11: Животный мир Борео-Атлантической области

- Слайд 12

- Слайд 13: Животный мир Антарктической области

- Слайд 14: Животный мир Антибореальной области

- Слайд 15: Фаунистическое расчленение пелагиали

Распространение животных в море

Течения являются фактором расселения организмов. Особое значение они имеют для пассивно плавающих форм, например мелких ракообразных. Благодаря течениям в центр Атлантики регулярно приносятся и крупные водоросли — саргассы с располагающимися на них мшанками, червями, гидроидами, асцидиями и другими животными, обитающими у берегов Южной и Центральной Америки. Крупные морские животные — рыбы, водяные змеи и др.- также регулярно заносятся в новые для них районы океана.

Течения часто определяют количественное богатство животного населения моря. Там, где сходятся течения разных температур, возникают сильные восходящие токи. Они поднимают в поверхностные зоны океана, обогащенные питательными веществами громадные массы воды. Здесь при хорошей освещенности и богатстве минеральными солями стимулируется развитие одноклеточных водорослей, которыми питаются рачки, служащие кормом для рыб. У берегов Перу смешение вод разной температуры и вынос на поверхность океана растворенных фосфатов обусловливают существование огромного многообразия форм жизни. На юге изобилие фитопланктона обеспечивает кормом ракообразных, рыб, кальмаров, усатых китов и кашалотов, питающихся кальмарами. На севере рыба-анчоус питается непосредственно фитопланктоном и размножается в несметных количествах. Анчоус служит основной пищей морских птиц, гнездящихся на побережье Перу. Таким образом, Перуанское течение является «виновником» существования сложной пищевой цепи, включающей как морских, так и сухопутных животных.

Несмотря на большое разнообразие экологических условий в море, они могут быть сведены к ряду групп. Тому или иному комплексу факторов среды соответствует определенный комплекс видов животных. Организация и поведение последних в свою очередь образуют особую жизненную форму.

В море можно выделить две основные группы биотопов в зависимости от того, имеется ли у них твердый субстрат в виде дна (берега) или нет. Огромную толщу морской воды, где жизнь не связана с твердым субстратом, называют пелагиалью; вся же поверхность дна, включая берег, именуется бенталью.

Обитатели пелагиали в течение всей жизни пассивно или активно плавают. Группа животных, активно передвигающихся благодаря специальным органам, составляет нектон. В нее входят рыбы, китообразные, крупные головоногие моллюски (например, кальмары). Распространены они, за некоторым исключением, весьма широко, нередко по всему свету. В океанах мы встречаем касатку из млекопитающих, тунца и некоторых акул из рыб и целый ряд других животных. Организмы, пассивно перемещающиеся, представляют собой планктон. Большинство из них совершает плавательные движения, но они обеспечивают лишь незначительные, в основном вертикальные, перемещения, не позволяющие противостоять течениям. Планктонные животные имеют специальные приспособления, уменьшающие массу тела или увеличивающие его поверхность. Это многочисленные часто весьма причудливые выросты (радиолярии). Кроме того, у данных организмов исчезает скелетная структура, панцири или раковины (ракообразные, моллюски), ткани и полости тела насыщаются водой, что придает телу студневидную консистенцию (у медуз содержание воды достигает 99 %), образуются вещества малого удельного веса — жировые капли или воздухоносные полости. Нередко у мелких планктонных животных возникают особые органы движения — гребешки, реснички и т. п. В планктоне мы не находим сидячих форм — губок, полипов, мало здесь и моллюсков, иглокожих, червей. Тем не менее, большинство из них при развитии проходят стадии планктонных личинок, которые и способствуют расселению этих малоподвижных или сидячих животных. Около 90 % пелагических многоклеточных составляют веслоногие рачки (Copepoda).

Чрезвычайно своеобразными элементами пелагиали являются плейстон и нейстон.

Плейстон составляют организмы средних и крупных размеров. Тело их находится одновременно в водной и воздушной среде. Свободноплавающие представители плейстона перемещаются под влиянием ветра и распространены в тропической и отчасти умеренной зонах. Типичным примером могут служить сифонофоры родов Physalia и Velella.

Нейстон включает организмы мелких и средних размеров. Они населяют водную (гипонейстон) или воздушную (эпинейстон) сторону пленки поверхностного натяжения водоемов. Нейстон распространен по всему свету. В него входят самые различные организмы — от растений и бактерий до личинок и мальков рыб. В эпинейстоне встречаются бактерии, инфузории, морские клопы-водомерки — Halobates, Halovelia и др. Последние не имеют никакой связи с сушей и лишены крыльев. Морские водомерки распространены в тропической зоне. Гипонейстон играет очень важную роль в жизни Мирового океана. Советский гидробиолог Ю. П. Зайцев (1970), доказавший существование гипонейстона в море, образно назвал его «инкубатором моря». В поверхностном слое толщиной 0-5 см находятся яйца, личинки и молодь водных организмов — моллюсков, червей-полихет, усоногих, веслоногих и десятиногих раков, иглокожих и рыб. Взрослые формы многих из них живут на дне. Особенно характерным компонентом гипонейстона являются веслоногие рачки семейства понтеллид. Следует отметить, что саргассовые водоросли тоже относятся к гипонейстону.

Наиболее полно морской нейстон представлен в тропиках. В самой тепловодной области Мирового океана обитают моллюски Glaucus и Janthina, креветки Parapeneus и Leander, крабики Planes и Portunus, десятки видов Pontellidae. Видовое разнообразие нейстона тропиков сочетается с его малочисленностью. Однако биомасса нейстона довольно велика. Им питаются тунцы, птицы-водорезы Rhynchopidae, летучие мыши-рыболовы.

Вертикальное расчленение бентали гораздо сложнее. Здесь различают литоральную и абиссальную зоны. Первая охватывает поверхность континентального шельфа (материковая отмель) от зоны заплеска (участки, не заливающиеся водой, но постоянно увлажненные брызгами морской воды) до начала материкового ската. Абиссальная зона включает морское дно и прилегающий к нему слой воды от края материкового ската. Резкой границы между литоралью и абиссалью нет, их разделяет переходная батиальная зона.

Область континентального шельфа невелика (лишь 7,5 % площади дна Мирового океана), но чрезвычайно богата животным населением. Объясняется это разнообразием биотопов (наличие различных грунтов и зарослей подводных растений, опресненность прилегающих к устьям рек участков и т. д.) и обилием пищи. Пищей служат заросли водорослей и морских трав на мелководьях, где для них имеются хорошие условия освещенности, а также органические вещества, приносимые материковыми водами.

Источник

Зоогеографическое районирование Мирового океана — презентация

Первый слайд презентации: Зоогеографическое районирование Мирового океана

Слайд 2: Условия, определяющие распространение животных в море

Давление. По отношению к давлению различают эврибатные и стенобатные виды. Свет. Проникновение света резко уменьшается с увеличением глубины. Свет необходим многим животным, вступающим в симбиоз с водорослями. По проникновению света выделяют следующие зоны: эвфотическую (0-30м.), дисфотическую (30-200м.) и афотическую (ниже 200м.) Температура. Как правило имеются горизонтальные слои, но горизонтальное деление сильно нарушается течением. Насыщение воды кислородом. Как правило высокое, но могут иметься бескислородные зоны. Соленость. Соленость в открытом океане примерно 35 промилле, может увеличиваться за счет испарения и уменьшаться за счет поступления пресной воды. Течения. Играют большую роль при расселении животных.

Слайд 3: Основные биоты океана

Пелагиаль – толща морской воды, где жизнь не связана с субстратом. Бенталь – вся поверхность океанического дна, включая береговую линию. Бенталь делится на литоральную и абиссальную зоны. Литоральная зона охватывает поверхность континентального шельфа от зоны заплеска до начала материкового ската. Абиссальная зона включает в себя морское дно и прилегающий к нему слой воды от края материкового ската.

Слайд 4: Фаунистическое расчленение литорали

Тропический регион. Имеет наиболее богатую и разнообразную фауну. Четко подразделяется на две области: Индо-Пацифическую (Индо-Полинезийскую) область и Тропико-Атлантическую область. Индо-Пацифическая (Индо-Полинезийская) область. Охватывает пространство Индийского и Тихого океанов между 40 гр. с.ш. и 40 гр. ю.ш. У западного побережья Южной Америки южная граница сдвинута к северу из-за холодного течения. Сюда же относятся Красное море, Персидский залив и проливы Малайского архипелага. Тропико-Атлантическая область. Охватывает западное и восточное побережья Америки (в пределах тропической зоны), Карибский бассейн, Западное побережье Африки. Подразделяется на три подобласти: Западно-Атлантическая, Восточно-Пацифическая и Восточно-Атлантическая п/область.

Слайд 5: А — Тропический регион, А1 — Индо-Пацифическая область, А2 — Тропико-Атлантическая область; В — Бореальный регион, В1 — Арктическая область, В2 — Борео-Пацифическая область, В3 — Борео-Атлантическая область; С — Антибореальный регион, С1 — Антарктическая область, С2 — Антибореальная область

Слайд 6: Животный мир Индо-Пацифической области

Слайд 7: Животный мир Тропико-Атлантической области

Слайд 8

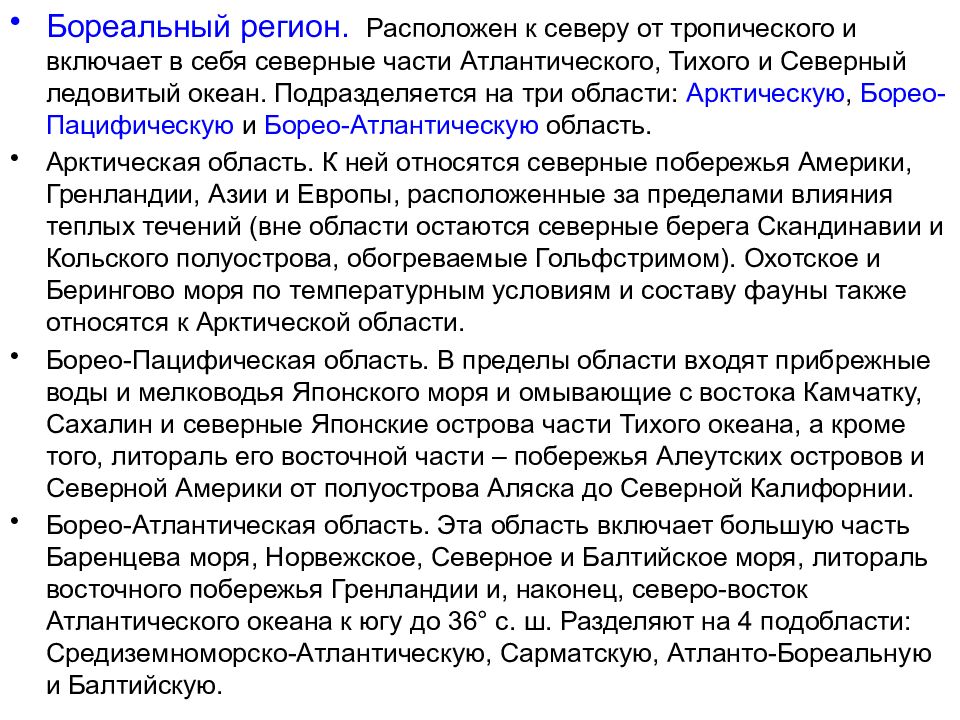

Бореальный регион. Расположен к северу от тропического и включает в себя северные части Атлантического, Тихого и Северный ледовитый океан. Подразделяется на три области: Арктическую, Борео-Пацифическую и Борео-Атлантическую область. Арктическая область. К ней относятся северные побережья Америки, Гренландии, Азии и Европы, расположенные за пределами влияния теплых течений (вне области остаются северные берега Скандинавии и Кольского полуострова, обогреваемые Гольфстримом). Охотское и Берингово моря по температурным условиям и составу фауны также относятся к Арктической области. Борео-Пацифическая область. В пределы области входят прибрежные воды и мелководья Японского моря и омывающие с востока Камчатку, Сахалин и северные Японские острова части Тихого океана, а кроме того, литораль его восточной части – побережья Алеутских островов и Северной Америки от полуострова Аляска до Северной Калифорнии. Борео-Атлантическая область. Эта область включает большую часть Баренцева моря, Норвежское, Северное и Балтийское моря, литораль восточного побережья Гренландии и, наконец, северо-восток Атлантического океана к югу до 36° с. ш. Разделяют на 4 подобласти: Средиземноморско-Атлантическую, Сарматскую, Атланто-Бореальную и Балтийскую.

Слайд 9: Животный мир Арктической области

Слайд 10: Животный мир Борео-Пацифической области

Слайд 11: Животный мир Борео-Атлантической области

Слайд 12

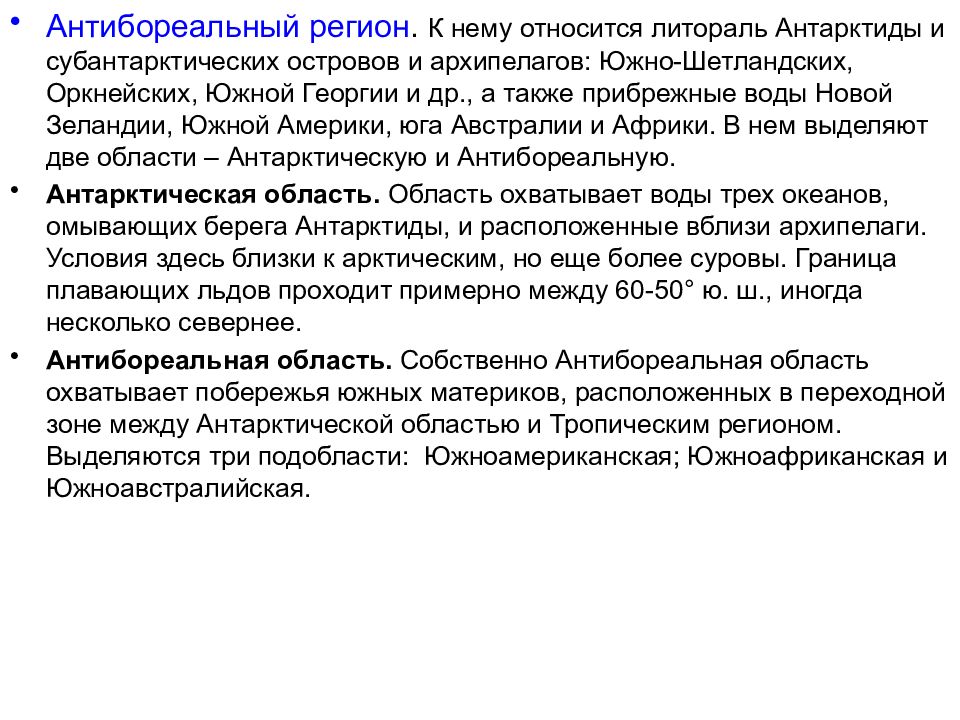

Антибореальный регион. К нему относится литораль Антарктиды и субантарктических островов и архипелагов: Южно-Шетландских, Оркнейских, Южной Георгии и др., а также прибрежные воды Новой Зеландии, Южной Америки, юга Австралии и Африки. В нем выделяют две области – Антарктическую и Антибореальную. Антарктическая область. Область охватывает воды трех океанов, омывающих берега Антарктиды, и расположенные вблизи архипелаги. Условия здесь близки к арктическим, но еще более суровы. Граница плавающих льдов проходит примерно между 60-50° ю. ш., иногда несколько севернее. Антибореальная область. Собственно Антибореальная область охватывает побережья южных материков, расположенных в переходной зоне между Антарктической областью и Тропическим регионом. Выделяются три подобласти: Южноамериканская; Южноафриканская и Южноавстралийская.

Слайд 13: Животный мир Антарктической области

Слайд 14: Животный мир Антибореальной области

Слайд 15: Фаунистическое расчленение пелагиали

Эпипелагиальная зона расчленяется по своеобразию фауны на Тропический, Бореальный и Антибореальный регионы, которые, в свою очередь, подразделяются на ряд областей. Тропический регион. Регион характеризуется стабильно высокой температурой верхних слоев воды. Годовые амплитуды ее колебаний в среднем не превышают 2°С. Температура слоев, располагающихся глубже, гораздо более низкая. В водах региона наблюдается довольно значительное видовое разнообразие животных, но огромных скоплений особей одного вида почти не бывает. Регион подразделяется на Атлантическую и Индо-Пацифическую области.

Источник