- Распределение рек России по бассейнам океанов, таблица

- Речной сток

- Основные характеристики стока

- Влияние почвы на сток

- Влияние геологического строения речного бассейна на сток

- Влияние растительности на речной сток

- Влияние рельефа на речной сток

- Влияние озерности на годовой сток рек

- Влияние хозяйственной деятельности на сток

- Понятие о норме стока

- Карта стока

- Распределение среднего многолетнего стока на территории СССР

- Колебания годового стока рек и его распределение в году

Распределение рек России по бассейнам океанов, таблица

Основные российские реки, относящиеся к его бассейну

Общая характеристика рек

Обь, Енисей, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Печора, Северная Двина, Мезень и другие, менее крупные реки.

Самые длинные и самые полноводные реки России. Зимой все они замерзают, а весной отличаются обильным половодьем. Постоянно подпитываются снеговыми и дождевыми осадками. В верхнем течении являются горными, а в срединном и нижнем – равнинными.

Дон, Кубань, Нева и несколько других рек поменьше.

Впадают в Черное, Балтийское и Азовское моря. Полноводны в течение всего года за счет снегового (зимой), а также дождевого и подземного (летом) питания. Весной для них характерны половодья.

Амур, Анадырь, Амгунь, Камчатка и другие.

Имеют, в основном, небольшую протяженность и сравнительно высокую скорость течения. Чукотские реки питаются дождями, а дальневосточные, текущие в муссонных климатических условиях – дождевое. Для последних характерны летние, связанные с действием муссонов, паводки.

Бассейн внутренних морей

Волга, Урал, Терек и другие, менее протяженные.

Все завершают течение в водах Каспия. Волга и Урал – реки равнинные, имеющие, в основном, снеговое питание, обильные весенние половодья и сток, регулирующийся плотинами. Терек – река типично горная.

Большинство остальных рек России впадают в те, что перечислены в таблице, и, следовательно, относятся к бассейнам тех же океанов.

Источник

Речной сток

Основные характеристики стока

Для количественной оценки стока рек применяются следующие его характеристики.

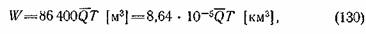

Объем стока W м 3 или км 3 — количество воды, протекающее в русле реки через данный замыкающий створ за промежуток времени Т суток,

Модуль стока М л/(с*км 2 ) — количество воды, стекающей с единицы площади в единицу времени,

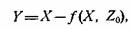

Слой стока Y — слой воды в миллиметрах, равномерно распределенной по площади F и стекающей с водосбора за некоторый промежуток времени Т суток,

Слой стока за год в миллиметрах:

Коэффициент стока — отношение величины слоя стока с данной площади за некоторый промежуток времени к величине слоя атмосферных осадков, выпадающих на эту площадь за тот же промежуток времени, т. е. k = Y/X, 0 1 и R/LX велико. В гумидной зоне по мере увеличения осадков величина испарения растет, но при ограниченных запасах тепла не может превзойти максимально возможную: Z0=R/L. Таким образом, Z/X и R/LX уменьшаются.

Для удобства расчетов зависимость (137) представлена в виде номограммы (рис. 91), позволяющей по средней годовой сумме осадков и годовой величине радиационного баланса определить годовую величину испарения.

Метод Константинова основан на анализе процессов турбулентного обмена водяного пара в атмосфере, обусловливающих испарение. Для расчета испарения методом турбулентной диффузии необходимо иметь данные измерений градиентов температуры, влажности воздуха и скорости ветра в приземном слое. Константинов показал, что эти градиенты меняются с изменением температуры и влажности воздуха, измеряемых на высоте 2 м. Используя эту зависимость, Константинов составил номограмму, позволяющую определить норму годового испарения Z по средним годовым температуре Т и влажности воздуха е, получаемым по наблюдениям на сети метеорологических станций.

Существуют и другие методы расчета испарения, излагаемые в специальных руководствах. До недавнего времени широко использовались методы П. С. Кузина и Б. В. Полякова.

При наличии осадков и стока величина суммарного испарения за многолетний период может быть определена из уравнения водного баланса Z = X — Y. Это наиболее простой и вместе с тем наиболее точный метод. Подобные расчеты суммарного испарения позволили построить карты испарения и дали обширный материал для разработки методов определения величины испарения с поверхности суши по метеорологическим данным, упоминаемым выше. Значение этих методов заключается в том, что они позволяют определить величину испарения с поверхности любого речного бассейна.

Особенности влияния осадков на величину среднего многолетнего стока нетрудно выяснить при помощи уравнения водного баланса, если в нем заменить величину испарения его значением, определяемым по формуле Будыко. В таком случае это уравнение принимает вид

На рис. 93 изображены зависимости испарения и стока от осадков в соответствии с этой формулой при некотором определенном значении Z0. Для отдельных интервалов значений X на кривой, изображающей зависимость стока от осадков, эта зависимость может быть выражена с известным приближением линейным уравнением вида у = ах+b. Для нижней части кривой, т. е. при малых количествах осадков, когда большая часть их затрачивается на испарение, коэффициент а мал. По мере увеличения количества осадков все большая часть их идет на формирование стока, поэтому коэффициент а возрастает и постепенно приближается к единице. Эти теоретические кривые впервые были даны Э. М. Ольдекопом.

Различия в зависимости годового стока от осадков позволили Ольдекопу установить два крайних типа речных бассейнов. К одному типу относятся те из них, для которых указанная зависимость укладывается в нижней части кривой, изображенной на рис. 93. Эти бассейны располагаются в зоне недостаточного увлажнения. Для рек этой категории зависимость стока от осадков выражена менее отчетливо, чем зависимость испарения от осадков. К рекам второй категории, по Ольдекопу, относятся реки, бассейны которых расположены в зоне устойчивого избыточного увлажнения. Для этих рек зависимость стока от осадков выражена более отчетливо, чем зависимость испарения от осадков; величина испарения определяется здесь преимущественно тепловым режимом. Очевидно, бассейны рек, расположенные в зоне неустойчивого увлажнения, занимают промежуточное положение. Данные фактических наблюдений хорошо подтверждают справедливость сказанного.

До тех пор, пока было очень мало данных о речном стоке, для его определения производились расчеты испарения по различным эмпирическим формулам или номограммам. На основании формулы (135), располагая данными об осадках, оценивался речной сток. В настоящее время в СССР и во многих других странах появилось достаточно данных непосредственных измерений стока, поэтому отпала необходимость его определения по испарению и осадкам. Следует еще учитывать, что даже наиболее надежные расчетные методы испарения не исключают существенных погрешностей при расчете стока по разности X — Z.

Влияние климатических факторов прослеживается и на изменении относительной величины стока, выраженной в виде коэффициента стока k = Y/X, где Y — средний многолетний сток в миллиметpax, X — средняя многолетняя сумма осадков за год, выпадающих в пределах данного бассейна. Заменяя в этой формуле величину Y равной ей величиной X — Z, получим

Влияние почвы на сток

Влияние почвенного покрова на сток и его подземную и поверхностную составляющие осуществляется через процессы инфильтрации и испарения. В зависимости от сочетания тех или иных водно-физических свойств почв при данных особенностях климата увеличивается или уменьшается то количество влаги, которое задерживается в верхнем слое почв и почво-грунтов зоны аэрации и, следовательно, может быть израсходовано в дальнейшем на испарение и транспирацию растениями. С другой стороны, этими же условиями определяется и то количество влаги, которое выходит за пределы активного слоя почв и расходуется на пополнение запасов грунтовых вод, участвуя в дальнейшем в питании рек этими водами.

Воздействие почвенного покрова на сток и другие элементы водного баланса раскрыто в предложенных М. И. Львовичем теоретических схемах. Представленные на рис. 94 теоретические кривые характеризуют изменчивость элементов водного баланса в зависимости от инфильтрационной и водоудерживающей способности почв. Рассматриваются два случая совокупного воздействия этих свойств.

В первом случае инфильтрационная и водоудерживающая способности усиливаются параллельно. По мере усиления этих свойств непрерывно увеличивается расход на испарение и транспирацию. Поверхностный сток уменьшается, а расход на пополнение запасов грунтовых вод увеличивается, хотя и незначительно. Это происходит до некоторых оптимальных величин впитывания влаги в почву и удержания ею воды. При этих сочетаниях поверхностный сток достигает минимума, а подземный — максимума. По мере дальнейшего усиления инфильтрационной и водоудерживающей способности создаются условия, при которых атмосферная влага, интенсивно впитываясь в почву, удерживается в ней и в основном расходуется на испарение. Полный речной сток уменьшается (рис. 94 а).

Во втором случае при слабой инфильтрационной и относительно высокой водоудерживающей способности вся атмосферная вода стекает по поверхности почвы. При малом содержании воды в почве испарение мало (нечему испаряться) и нет пополнения запасов подземных вод. При относительно высокой инфильтрационной и слабой водоудерживающей способности в пределе вся вода, поступающая на поверхность, просачивается вглубь и расходуется на питание подземных вод. В этих условиях отсутствует поверхностный сток и испарение мало. При некоторых средних значениях рассматриваемых свойств почв и удержания воды в почве в пределах распространения корневой системы растений суммарное испарение велико. Изменения полного речного стока обратны изменению испарения (рис. 946). При слабом впитывании воды в почву речной сток формируется за счет поверхностного стока, при малой аккумуляции воды в почве и высокой инфильтрации — за счет питания подземными водами.

Рассмотренные схемы характеризуют влияние почвенного покрова на сток и другие элементы водного баланса в чистом виде, вне воздействия других факторов, при постоянстве атмосферных осадков.

Как известно, водно-физические свойства почвы меняются с изменением ее влажности, а так как влажность почвы испытывает сезонные колебания, то и соотношения элементов водного баланса не остаются постоянными, меняется и структура речного стока. Изложенные общие закономерности имеют принципиальное значение и характеризуют тенденцию изменения речного стока под влиянием основных свойств почвенного покрова. Примеры количественного воздействия почвенного покрова на режим речного стока не единичны.

Влияние геологического строения речного бассейна на сток

Геологическое строение речного бассейна определяет условия накопления и расходования подземных вод, питающих реки. В связи с этим литологический состав горных пород, характер их залегания и глубина водоупоров являются существенными факторами формирования стока, влияющими на его величину и распределение во времени. Наиболее отчетливо это влияние проявляется при наличии мощных горизонтов хорошо водопроницаемых рыхлых или трещиноватых пород, воды которых дренируются речными долинами. Влияние это усиливается при хорошей инфильтрационной способности почв и грунтов зоны аэрации. В этих условиях горные породы являются аккумуляторами влаги, обусловливающими равномерное питание рек. Речной сток оказывается зарегулированным, и его величина может быть больше по сравнению с величиной стока бассейна реки, сложенного слабо водопроницаемыми породами.

Велико влияние на сток закарстованных горных пород, слагающих речные бассейны. Интенсивность этого влияния зависит также от типа и возраста карста. В карстовых районах, особенно там, где закарстованные породы не покрыты четвертичными отложениями, поверхностный сток обычно отсутствует, атмосферные осадки поглощаются воронками, польями, просачиваются по трещинам и пополняют запасы подземных вод. Пути подземного стока весьма разнообразны, и не всегда область питания и распространения подземных вод совпадает с областью дренирования их реками. Это характерно для областей распространения карста.

Так, в центральной части Силурийского закарстованного плато реки отсутствуют, так же как и в области Крымской Яйлы, весьма обильно орошаемой осадками. Реки, берущие начало в периферийной части Силурийского плато, отличаются повышенным стоком. Область максимального стока Яйлы располагается в зоне обильных выходов грунтовых вод на высоте расположения глинистых сланцев, подстилающих карстующиеся известняки. При несовпадении поверхностного и подземного водоразделов под влиянием различного характера водообмена влияние карста на речной сток может быть положительным (сток увеличивается) и отрицательным (сток уменьшается) по сравнению с зональным стоком.

Отчетливое влияние карста проявляется на величине стока и режиме рек с малыми площадями водосборов. Примеры влияния карста на речной сток многочисленны. Они приводятся как в советской (П. В. Молитвин, Л. А. Владимиров, В. А. Балков, О. Л. Маркова и др.), так и в зарубежной литературе.

Отклонение речного стока от его зональной величины возможно также в случаях, когда речной бассейн занимает то или иное положение по отношению к области питания или разгрузки подземных вод артезианских бассейнов.

В области питания артезианских вод характерны безвозвратные потери речного стока на просачивание в глубокие артезианские водоносные горизонты. В области разгрузки артезианских вод реки получают дополнительное питание. На это явление обращает внимание Б. И. Куделин. Так, согласно его исследованию, потери речного стока на водосборах рек Днестровско-Донецкой впадины (бассейн верхней части Сейма и его притоков), расположенных в области питания артезианского бассейна, достигают в среднем за год от 1 до 2 л/(с*км 2 ).

С геологическими факторами стока тесно связано воздействие на величину стока глубины эрозионного вреза. По мере углубления эрозионного вреза увеличивается вероятность прорезания руслом водоносных горизонтов и увеличения питания рек подземными водами.

Глубина эрозионного вреза обычно возрастает с увеличением площади водосбора. В связи с этим при одинаковых климатических условиях величина годового стока за счет слабого питания подземными водами оказывается меньше на малых и временных реках, чем на средних реках, полностью для данных условий эрозионного вреза дренирующих подземные воды. Различия стока малых и средних рек в соответствии с зональным распределением глубин залегания грунтовых вод уменьшаются в районах с влажным климатом и увеличиваются в засушливых районах. При сравнении средних величин годового стока с размерами площади речного бассейна подразумевается именно эта закономерность: площадь в данном случае является показателем глубины эрозионного вреза, полноты дренажа подземных вод реками, а не генетическим фактором.

Влияние растительности на речной сток

Непосредственное влияние растительности на сток сравнительно невелико. Оно заключается в увеличении шероховатости земной поверхности, вследствие чего замедляется стекание воды по поверхности земли и увеличивается возможность инфильтрации влаги в почву. В значительно большей мере проявляется влияние растительности, в особенности леса, на отдельные элементы водного баланса бассейнов: просачивание, испарение, отчасти осадки. Теоретические исследования и экспериментальные наблюдения за элементами водного баланса на опытных водосборах, логах, облесенных и открытых, как в нашей стране, так и за рубежом позволили ученым сделать следующие выводы относительно различия в структуре водного баланса поля и леса.

1. Осадков в лесу может выпадать больше, чем на открытой территории. Это различие связано с изменением циркуляции воздуха над лесом и улучшением благодаря этому условий конденсации атмосферной влаги. Высота снега в лесу увеличивается за счет переноса его с полей на опушки леса, особенно заметного в лесостепной и степной зонах.

2. Не все осадки достигают поверхности почвы. Часть их задерживается кроной деревьев (в хвойном лесу больше, в лиственном меньше) и испаряется.

3. Суммарное испарение в лесу может быть и больше и меньше, чем в поле. Это зависит от хозяйственного освоения территории, типа леса, продуктивности лесных и полевых угодий. Так, в сосновых лесах расход влаги на испарение меньше, чем в еловых и березовых, а на высокопродуктивной пашне больше, чем в малопродуктивном лесу.

При оценке расхода воды лесом и полем нужно иметь в виду зависимость расходной части водного баланса от приходной. Эта зависимость хорошо выражена в районах недостаточного увлажнения, где максимально возможное испарение превосходит осадки В таких условиях расход воды лесом или полем зависит не столько от потребностей их в воде, сколько от наличия воды, а в лесу ее обычно больше, чем в поле.

4. В лесу, как правило, водопроницаемость почвы выше, чем в поле. Этому способствует не только мощная корневая система деревьев и подлеска, но и лесная подстилка. Значительная роль принадлежит также рыхлым, частью оструктуренным, богатым гумусом верхним слоям почвы в лесах. Лесная подстилка обладает большой влагоемкостью и предохраняет почвенные поры от заиливания. Водопроницаемость лесных почв велика, но неодинакова. В естественных условиях просачивание воды в почву зависит от типа леса, возраста древостоя и степени изреживания. Дубовые, сосновые, ясеневые насаждения, обладая глубокой и разветвленной корневой системой, повышают водопроницаемость почвы по сравнению с почвой в еловых насаждениях.

5. Поверхностный сток как снеговых, так и дождевых вод в лесу крайне мал. Это является следствием хорошей инфильтрационной способности лесных почв. Просачиванию воды в почву весной способствуют к тому же относительно меньшие интенсивность снеготаяния весной и глубина промерзания почвы зимой по сравнению с полем. Нередко дожди, вызывающие хорошо выраженные паводки в речных бассейнах, лишенных леса, в лесу не образуют паводочного стока. Практически отсутствует весенний поверхностный сток в сосновых лесах, произрастающих на песчаных почвах. Он наблюдается в хвойных на супесчаных почвах и несколько возрастает в смешанных и лиственных насаждениях на суглинистых подзолистых почвах.

6. В лесу питание грунтовых вод более обильное, чем в поле. При дренировании подземных вод речной сетью это приводит к увеличению грунтового стока в реки и формированию устойчивой межени. В этом большое водоохранное и регулирующее значение леса.

7. Рубки леса, выпас скота нарушают лесную подстилку, ухудшают инфильтрационную способность почв и видоизменяют водный баланс. Степень этого влияния разная. После механизированных рубок с применением трелевочных тракторов водоохранное значение лесов даже после возобновления древостоев надолго ослабляется вследствие ухудшения водорегулирующей способности лесных почв.

Вопрос о влиянии леса на сток оставался в течение долгого времени дискуссионным. В настоящее время можно считать установленным, что влияние лесов на водность (модули стока) зависит от ряда причин и не может решаться одинаково при различных природных условиях и хозяйственной деятельности человека. Прежде всего следует иметь в виду, что распространение лесов и сток в естественных условиях находятся в тесной зависимости от климата. При одинаковых климатических условиях и одинаковой лесистости это влияние зависит от геоморфологических условий, с которыми тесно связаны процессы стекания воды по поверхности земли, положения зеркала грунтовых вод, физических и водных свойств почвы, состава и полноты насаждений, способов рубки лесов и характера и продуктивности поля, с которым сравнивается сток облесенных территорий.

Влага, просачивающаяся в почву в лесных бассейнах, попадает в речную сеть почти исключительно подземным путем. На малых реках обычно вследствие незначительной глубины эрозионного вреза русел значительная часть воды уходит за пределы бассейнов и тем самым переходит в категорию безвозвратных для этих бассейнов потерь. При одинаковых размерах водосборов малых речных бассейнов, одинаковых климатических и гидрогеологических условиях величина безвозвратных потерь на инфильтрацию возрастает с увеличением лесистости, а следовательно, происходит и уменьшение стока. Так, например, по данным Валдайской гидрологической лаборатории (лесная зона), сток в безлесном бассейне Приусадебного лога (площадь водосбора 0,36 км 2 ) в среднем годовом равен 255 мм, в бассейне же лога Таежного (0,45 км 2 ) при лесистости 98% сток снижается до 192 мм. На Придеснянской станции при лесистости 90% сток составляет 50 мм, при лесистости 33% — 92 мм. По мере увеличения площадей водосборов вследствие увеличения глубины эрозионного вреза речных русел все большая часть просачивающихся вод возвращается в речную сеть данного бассейна в связи с усилением ее дренирующей роли. В соответствии с этим различия в стоке безлесных и лесистых бассейнов постепенно сглаживаются. Как уже отмечалось выше, в крупных речных бассейнах влияние неклиматических факторов, в том числе и леса, становится менее явным и выявить это влияние в «чистом» виде труднее вследствие совместного компенсирующего действия других факторов. Следует, кроме того, отметить, что по мере увеличения речных бассейнов различия в лесистости крупных речных бассейнов обусловливаются и климатическими причинами, т. е. теми же, что и различия в стоке.

Влияние рельефа на речной сток

Непосредственное влияние уклонов местности на речной сток сравни-тельно невелико, вследствие того что роль инфильтрационной способности почв перекрывает зависящее от этого фактора увеличение или уменьшение скорости стекания вод по земной поверхности. Большое влияние рельеф оказывает на отдельные элементы водного баланса речных бассейнов: осадки, инфильтрацию влаги в почво-грунты и испарение. Это влияние рельефа проявляется различно в зависимости от крупности его форм. Особенно значительно оно в горах, где с высотой местности увеличивается годовая сумма осадков, снижается температура воздуха, следствием чего является уменьшение испарения и соответственно увеличение стока. С высотой, как правило, увеличивается доля твердых осадков, что приводит к увеличению коэффициента стока, а следовательно, и величины стока, а также к существенному изменению водного режима, наиболее выраженному на высокогорных реках с ледниковым питанием.

Таким образом, вертикальная поясность климатических факторов стока вызывает вертикальную поясность величин стока. Это обстоятельство позво-лило ряду гидрологов в Советском Союзе и за рубежом установить эмпирические зависимости величин годового стока от средней высоты водосборов. Так как изменение количества осадков с высотой носит локальный характер (влияет ориентировка горных склонов, степень защищенности, экранизации района от влагоносных масс воздуха), а изменение стока обусловливается геологическими и почвенными условиями, резко меняющимися в горах, то и зависимости стока от высоты водосборов являются порайонными. Такие зависимости используются для пространственной интерполяции величин реч-ного стока, что позволяет составлять карты стока и для сложных горных условий при ограниченности исходных данных.

В горах происходит перераспределение твердых осадков в речном бассейне. В горных котловинах, глубоких ущельях, у подножия горных склонов в результате схода снежных лавин и ветровой миграции скапливаются большие массы снега, талые воды которых служат источником питания горных рек в летний период.

В равнинных, особенно степных, районах ветер сносит снег с открытых склонов в балки, овраги, речные долины. Подобная аккумуляция снега в гидрографической сети приводит к увеличению поверхностного стока снеговых вод. При наличии бессточных понижений на водосборах снеговые и дождевые воды аккумулируются в них и расходуются в дальнейшем на инфильтрацию и испарение, оказывая таким образом косвенное влияние на сток и его распределение в году.

Влияние озерности на годовой сток рек

С изменением озерности изменяются соотношения между площадями, покрытыми водой и занятыми сушей. Испарение же с водной поверхности и с поверхности суши неодинаково, что влечет за собой различия в величине испарения с поверхности речных бассейнов с различной озерностью.

Испарение с водной поверхности и с поверхности суши изменяется неодинаково в различных физико-географических условиях, а следовательно, и влияние озерности на величину годового стока неодинаково в различных районах. По данным А. С. Соколова, в лесной зоне при озерности, меньшей 10%, уменьшение годового стока относительно невелико (менее 10%). При озерности 30-50% и более уменьшение стока в лесной зоне становится довольно значительным и может достигать 50% и более. К югу влияние озерности на уменьшение годового стока быстро увеличивается.

Влияние хозяйственной деятельности на сток

Хотя эта тема заслуживает специального изложения, ограничимся здесь лишь общими замечаниями. В современных условиях широкого использования водных ресурсов и проведения агрономических, агролесомелиоративных и гидромелиоративных мероприятий на обширных территориях страны хозяйственная деятельность человека воздействует как непосредственно на сток, так и на условия его формирования. Создание водохранилищ (иначе говоря, увеличение озерности) вызывает увеличение потерь воды на испарение, а следовательно, и некоторое уменьшение стока, в особенности в засушливых районах. Но эта неизбежная издержка с избытком перекрывается пользой от водохранилищ, позволяющих уменьшать сток в периоды паводков и увеличивать в периоды межени. Огромный размах строительства водохранилищ в Советском Союзе позволил увеличить ресурсы устойчивого речного стока страны почти на 25%. Это большое достижение народного хозяйства.

Искусственное орошение в зоне недостаточного увлажнения требует водозабора из рек, создает совершенно новые условия водного режима почв, вызывает увеличение расхода воды на испарение и транспирацию и тем самым уменьшает величину стока рек. В ряде районов Средней Азии и Кавказа воды некоторых рек целиком разбираются на орошение и в настоящее время не достигают рек, в которые они некогда впадали. Таковы, например, Зеравшан, прежде впадавший в Амударью, Сох, Исфайрамсай — притоки Сырдарьи и др. Водозабор на орошение из такой большой реки, как Сырдарья, достигает 40%. Распашка территории, полевые лесонасаждения, мероприятия, проводимые по повышению плодородия почв, вносят изменения в структуру водного баланса и тем самым влияют на сток, главным образом в результате изменений водно-физических свойств почв. При социалистическом ведении сельского и лесного хозяйства эти изменения в нашей стране носят направленный характер. Многие мероприятия, преследующие цель повышения биологической продуктивности полей, состоят в регулировании почвенной влаги: увеличении влаги в почве путем задержания поверхностного стока или орошении в засушливых районах и ослаблении переувлажнения в районах избыточного увлажнения путем осушения.

Влияние земледелия на местный водный баланс территории и сток лучше изучено в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения.

Широко применяемые в сельском хозяйстве осенняя пахота, глубокая тракторная вспашка, безотвальная пахота, снегозадержание, создание полезащитных лесных полос и т. д. направлены наповышение влажности почв на пашне и в конечном итоге на повышение урожайности.

Наиболее существенное влияние на преобразование водного баланса пахотных угодий в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения оказывает зяблевая вспашка. Почва, вспаханная осенью, остается разрыхленной до весеннего снеготаяния и обладает способностью задерживать значительно большее количество талой воды за счет снижения поверхностного склонового стока по сравнению с почвой, вспаханной весной. Обобщенные Львовичем результаты экспериментальных исследований в разных природных зонах показывают, что под влиянием зяблевой пахоты поверхностный склоновый сток уменьшается: на юге лесной зоны СССР в 1,3- 1,5 раза, в лесостепной в 1,5-2,5 раза, в степной зоне в 2,5-5 раз.

Лесные полосы предохраняют поля от сдувания с них снега, аккумулируют влагу, перехватывая склоновый паводочный сток. Этот гидрологический эффект может быть различным в зависимости от расположения лесных полос на склоне (поперек или вдоль него) и в зависимости от структуры и типа почв. При легких почвах лесные полосы аккумулируют больше воды по сравнению с тяжелыми.

До организации колхозного механизированного земледелия зяблевая пахота почти не применялась, поэтому во время весеннего снеготаяния почва была уплотненной, а ее инфильтрационная способность была более слабой. В этих условиях потери воды на сток с пашни были значительными, что способствовало увеличению поверхностного склонового стока и усилению эрозионных процессов.

Отрицательное действие на водный режим почв оказывает, например, нерегулируемый выпас скота. При длительном использовании земель под выпас скота происходит смена видового состава луговой растительности, снижается ее продуктивность, разрежается дернина, почвенный покров уплотняется. В результате, так же как при отсутствии зяблевой пахоты, инфильтрация в почву ухудшается и создаются условия для увеличения поверхностного стока. По сравнению с целиной валовое увлажнение степных участков, используемых под выпас скота, меньше, а поверхностный сток с них больше.

В зоне избыточного увлажнения земледелие, очевидно, является менее действующим фактором формирования водного баланса территории по сравнению с мелиоративными мероприятиями: лесомелиорацией и эксплуатацией леса, использованием болотных массивов и заболоченных земель и их осушением. Гидрологическая роль всех этих мер усиливается при повышении урожаев и продуктивности лесов на осушенных землях. Изучение влияния этих мероприятий на водный режим территорий и рек является одной из современных проблем гидрологии.

Понятие о норме стока

Сток рек меняется из года в год. В этих колебаниях нет строгой закономерности. Вместе с тем величина годового стока колеблется около некоторой средней величины, причем амплитуда таких колебаний неодинакова в различных физико-географических районах. Ряд величин годового стока можно рассматривать как ряд «случайных» величин. В математической статистике ряд, образованный случайными величинами, называется вариационным рядом. Одной из основных характеристик вариационного ряда является норма — средняя арифметическая величина.

Предполагается, что норма стока представляет собой устойчивую величину, т. е. средняя арифметическая величина, вычисленная за достаточно длительный период, остается постоянной независимо от прибавления новых членов к вариационному ряду. Понятие об устойчивости нормы стока является не совсем верным. Климатические факторы на больших пространствах не остаются неизменными в течение длительных периодов, не только доисторических, но и исторических. Имеется ряд свидетельств изменений климата, которые, естественно, вызывают изменения величин стока. На рис. 95 показаны колебания увлажненности Евразии и Северной Америки, полученные А. В. Шнитниковым по геологическим и историческим данным за длительный период времени. Эти колебания носят циклический характер с длительностью циклов около 1800 лет; влажные циклы сменяются засушливыми и на смену последним вновь приходят влажные. Помимо циклических колебаний стока, вызванных циклическими же колебаниями климатических факторов, изменения стока вызываются хозяйственной деятельностью человека. Эти изменения косят обычно односторонне направленный характер. Учитывая циклические колебания стока, принято считать нормой годового стока среднюю арифметическую его величину, вычисленную за длительный период, включающий не менее двух полных циклов колебаний стока. Цикл состоит из двух фаз водности — многоводной и маловодной. Для установления периода вычисления нормы стока в практике гидрологических расчетов используется так называемая разностная интегральная кривая, дающая наглядное представление о циклах колебаний стока в пределах периода гидрометрических наблюдении (рис. 96).

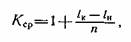

Такую кривую удобно строить в относительных отклонениях — в модульных коэффициентах

Кривая дает представление о нарастающей сумме отклонений годовых модульных коэффициентов Кi от среднего многолетнего значения Kср = 1. Период времени, для которого участок кривой наклонен вверх относительно горизонтальной линии (тангенс угла наклона прямой, соединяющей начало и конец отрезка кривой, больше единицы), соответствует многоводной фазе, а период, для которого участок кривой наклонен вниз (тангенс угла наклона меньше единицы), соответствует маловодной фазе.

Средний модульный коэффициент для любого отрезка времени может быть вычислен по формуле

Карта стока

Для характеристики распределения стока на любой территории строятся карты стока, выраженного в слое стока или в модулях стока. Для построения карты норм годового стока предварительно по данным фактических наблюдений вычисляются нормы стока для отдельных речных бассейнов и их частей. Полученные данные относятся к центрам тяжести речных водосборов. По нанесенным на карту величинам норм стока проводятся плавные линии, соединяющие точки с одинаковыми величинами норм стока, — изолинии стока. При проведении изолиний принимается во внимание распределение по территории основных факторов стока: атмосферных осадков, рельефа, почв, геологического строения, в горах — особенность высотной поясности.

Впервые в нашей стране карта стока была построена Д. И. Кочериным для европейской части СССР (1927 г.) по данным всего лишь 30 пунктов наблюдений. Тем не менее карта Кочерина давала в общем правильное представление об основных особенностях распределения стока на территории Русской равнины и в течение длительного времени служила источником для гидрологического обоснования многих гидротехнических проектов.

Позже сводные карты по Советскому Союзу были составлены С. Ю. Белинковым и Б. Д. Зайковым (1937 г.), Б. Д. Зайковым (1946 г.), В. А. Троицким (1947 г.) и К. П. Воскресенским (1962 г.).

Карта Воскресенского составлена в ГГИ на основе материалов наблюдений в 5690 пунктах. Помимо большей детализации, эта карта отличается от других карт тем, что на ней выделены области, где под влиянием местных факторов сток малых рек меньше или больше зональной величины, указанной на карте. На рис. 97 (см. вкладку) приведена уточненная другими авторами карта Воскресенского, опубликованная в Физико-географическом атласе мира (1964г.).

Имеются карты стока для всего земного шара. Такая карта была впервые опубликована в 1945 г. в СССР М. И. Львовичем и за рубежом немецким гидрологом В. Вундтом (1952 г.).

Карты стока дают отчетливое представление об особенностях распределения стока на той или иной территории. В этом прежде всего их географическое значение. Карты стока позволяют определить приближенную величину стока, а следовательно, и среднего многолетнего расхода любой реки, для которой отсутствуют данные непосредственных измерений.

Распределение среднего многолетнего стока на территории СССР

Характерной особенностью в распределении среднего многолетнего стока на территории СССР является широтная зональность его, наиболее отчетливо выраженная в равнинных частях страны, и тенденция к уменьшению стока в направлении с запада на восток под влиянием континентальности климата.

В равнинных частях нашей страны норма стока, как правило, уменьшается с севера на юг. Вместе с тем в пределах Русской равнины располагается широкая полоса повышенного стока (больше 300 мм), охватывающая бассейны рек Выга, Кеми, Онеги, Северной Двины, Печоры и др. К югу и северу от этой полосы сток уменьшается. Наименьших значений норма стока достигает в Причерноморской и особенно в Прикаспийской низменности, 20-10 мм и менее. На территории Западно-Сибирской равнины максимум стока наблюдается на широте 64-66° и составляет 250 мм (бассейн р. Пур). На побережье Карского моря сток меньше, около 200 мм, к югу уменьшается и в зоне степей равен около 10 мм.

Другой характерной чертой, помимо зональности, в распределении стока на территории СССР является отчетливо выраженное влияние рельефа. Даже относительно небольшие нарушения спокойного равнинного рельефа Русской равнины вызывают увеличение стока, что хорошо прослеживается в районах Валдайской, Приволжской и Среднерусской возвышенностей, Донецкого кряжа. Уральский хребет представляет собой обособленную интрозональную область стока с более высокими значениями стока на западных склонах по сравнению с восточными. В бассейне р. Шугор отмечен максимум нормы стока для европейской части СССР — около 800 мм.

Окраинные горные системы Крыма, Кавказа, Средней Азии, Алтая, Саян характеризуются сложным распределением стока, в общем соответствующим распределению осадков. Склоны гор и возвышенностей, обращенные навстречу влагоносным воздушным циркуляциям и обильно орошаемые осадками, отличаются повышенным стоком. На южных склонах Главного Кавказского хребта сток значительно больше, чем на северных. В бассейне р. Чхалта, в притоке Кодори, он достигает около 3000 мм в год. Во внутренних частях горных районов, защищенных высокими хребтами от приноса влаги, наблюдается резкое снижение нормы стока. Так, во внутренних областях Памира и Тянь-Шаня норма стока составляет всего лишь 60-70 мм в год. На Алтае, в засушливой Чуйской степи, норма стока снижается до 20 мм, в то время как в бассейне р. Томь она составляет около 1500 мм. Средний модуль стока для СССР в целом равен 6,2 л/(с*км 2 ), что соответствует слою стока примерно 195 мм.

Колебания годового стока рек и его распределение в году

Колебания годового стока рек происходят под влиянием метеорологических факторов. Характер этого влияния меняется в зависимости от ландшафтных условий. Колебания годового стока рек можно охарактеризовать либо изменчивостью его в отдельные годы, либо путем анализа колебаний в хронологической последовательности.

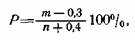

Для характеристики изменчивости годового стока в практике гидрологических расчетов широко применяются методы математической статистики, в частности кривые распределения и обеспеченности. Кривые обеспеченности позволяют определить величину стока различной заданной обеспеченности (P%) или повторяемости (в среднем 1 раз в N лет) без указания срока наступления расчетных величин. По материалам наблюдений строятся эмпирические кривые обеспеченности (рис. 99). Эмпирическая обеспеченность расходов (Р%) определяется по формуле

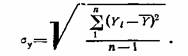

Параметры определяются по материалам наблюдений. Коэффициент вариации годового стока характеризует степень изменчивости годовых величин стока относительно его нормы. Он вычисляется по формуле

Для точного вычисления Сs необходимы ряды с очень большим числом членов, поэтому на практике часто принимается эмпирическое соотношение Cs =2Cv. Коэффициент асимметрии характеризует несимметричность ряда величин стока относительно его среднего.

Источник