Испарение с водной поверхности водоема по данным наблюдений и расчета

Во введении курсового проекта студенту необходимо осветить вопрос о практическом значении изучения проблемы испарения с водной поверхности вообще и для исследуемого водоема в частности, а также сформулировать основную задачу, поставленную в курсовом проекте. Затем надо описать объект исследования, привести при этом все необходимые сведения о районе расположения водоема, а также о тех характеристиках водоема, которые оказывают влияние на режим испарения с его водной поверхности (например, защищенность берегов от ветра, водная растительность, глубина водоема, распределение температуры поверхности воды по водоему и т.п., если такие данные имеются).

При описании климатических условий района следует привести за расчетный период (безледоставный период года) все имеющиеся данные о ходе метеорологических элементов, оказывающих влияние на интенсивность испарения с поверхности водоема (температура воздуха, скорость ветра, абсолютная влажность и др.). Режим изменения значений метеорологических элементов во времени для наглядности надо представить графически (в виде совмещенного хронологического графика).

В курсовом проекте важно подробным образом описать пункты наблюдений (их месторасположение, тип), указать программу работ на них и методику выполнения наблюдений (приборы, особенности их установки, сроки наблюдений), изложить и проанализировать методы расчета испарения. Расчет величины испарения с поверхности водоема должен быть выполнен по ряду формул (методов), наиболее часто применяемых на практике. Большинство эмпирических формул для определения величины испарения с водной поверхности основано на соотношении Дальтона, которое имеет вид

где Е – слой испарившейся воды;

Для определения значения

К формулам, основанным на законе Дальтона, относятся широко известные расчетные формулы В.К. Давыдова, Б.Д. Зайкова, ГГИ, А.П. Браславского и др. Эти формулы и сведения об условиях их использования и примеры расчета приводятся в ряде учебных пособий, в частности, в работе [8].

Испарение с водоема изучается за теплый (безледоставный) период одного года. Значения испарения рассчитываются за каждый месяц этого периода по трем-четырем эмпирическим формулам, наиболее часто применяемым на практике [4, с. 318 – 334]. Для того, чтобы проводить расчеты по этим формулам необходимо знать температуру поверхности воды, а также температуру и влажность воздуха и скорость ветра, измеренные непосредственно над водной поверхностью. Эти условия могут быть выполнены, если ведутся наблюдения по приборам, установленным на плоту в водоеме, для которого изучается испарение. В этом случае, при работе с формулами, используются средние за расчетный интервал времени (месяц или декада) значения температуры поверхности воды и воздуха, влажности воздуха и скорости ветра, приведенной к уровню 2 м над испаряющей поверхностью, по формуле (1.20) из работы [7, с. 16]. Однако такие наблюдения ведутся только в случае выполнения специальных исследований. Поэтому приходится использовать данные наблюдений на береговых (континентальных) метеостанциях и, следовательно, задача расчета испарения с поверхности водоема несколько усложняется. Для ее решения следует обратиться к работе [7], где необходимо ознакомиться со способами определения температуры поверхности воды в разделе «Термика водоемов и водотоков» (с. 36 – 50). Внимательное изучение сс. 15 – 18, 84 – 93 позволит научиться определять скорость ветра, а также температуру и влажность воздуха над поверхностью водоема, используя данные наблюдений на береговой метеостанции.

Следует иметь в виду, что если в расчетных формулах, например в формуле А.Р. Константинова, предусматривается использование значения скорости ветра на высоте 1 м над испаряющей поверхностью, то для перехода от значений скорости ветра, измеренных на высоте флюгера (

где w – скорость ветра на высоте z

Источник

Расчет испарения по эмпирическим формулам

Развитие в СССР крупного гидротехнического и мелиоративного строительства стимулировало разработку эмпирических формул для расчета слоя испарившейся воды. В настоящее время таких формул разработано большое число, но почти все они имеют структуру, предложенную еще Дальтоном(1802 г.):

где ε0-коэффициент, зависящий от скорости ветра. Большое число формул такого типа связано в основном с предложениям и по определению ветрового коэффициента ε0. В настоящее время наибольшей известностью пользуются формулы В.К. Давыдова, Б.Д. Зайкова, А.П. Браславского и З.А. Викулиной, А.П. Браславского и С.Н. Нургалиева.

Проверка точности различных формул по оценке испарения с водной поверхности, проведенная в Государственном гидрологическом институте Б.И. Кузнецовым, В.С. Голубевым и Т.Г. Федоровой, показала, что наиболее оптимальной является формула:

Где u2 — скорость ветра на высоте 2 м над поверхностью воды;

Е — слой испарившейся воды, мм/сут.;

e0 и е2 — давление насыщенного водяного пара и парциальное давление водяного пара, гПа.

Эта формула рекомендуется Указаниями для расчета испарения с поверхности водоемов в условиях равновесной стратификации атмосферы в приводном слое т. е. когда разность значений температуры воды и воз когда разность значе-духа не превышает 4 С. При наличии неравновесных условий в приводном слое в рассчитывать испарение по воздуха необходимо 330 формуле В.А. Рымши и Р.В. Донченко либо по формуле А.П. Браславского и С.Н. Нургалиева.

Значения испарения, вычисленные по формулам различных авторов при штилевой обстановке, значительно различаются. Это объясняется тем, что при скоростях ветра до 2 м/с, и особенно при штиле, на рассматриваемый процесс существенное влияние оказывает вертикальный конвективный воздухообмен над испаряющей поверхностью. Чем больше разность температуры испаряющей поверхности и воздуха, тем интенсивнее протекает воздухообмен, а следовательно, и более интенсивно осуществляется отвод паров от водной поверхности в вышерасположенные слои атмосферы.

Учет влияния неустойчивости атмосферы над водной поверхностью на испарение впервые был осуществлен в 1936 г. в ледо-термической лаборатории ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Б.В. Проскуряковым, затем в работе М.И. Будыко «Испарение в естественных условиях» (1948 г.), а в натурных условиях при изучении теплопотерь с полыньи В.А. Рымшей и Р.В. Донченко (1958 г.), при изучении испарения с водоемов А.П. Браславским и С.Н.Нургалиевым (1966 г.), Л.Г. Шуляковским (1969 г.), а также теоретическим путем А.Р. Константиновым (1968 г.). Дальнейшие исследования показали, что интенсивность испарения прямо пропорциональна разности температуры воды и воздуха не только в штилевых условиях, но и при слабом ветре. Поэтому появился ряд формул уточненных введением еще одного слагаемого, зависящего от разности температуры испаряющей поверхности воды и воздуха на высоте 2 м. Введением этой характеристики учитывается скорость отвода водяных паров от испаряющей поверхности в атмосферу. Эти формулы имеют следующий вид:

1) В.А. Рымши и Р.В. Донченко:

где k1= f1 (Δθ) — коэффициент, зависящий от разности температуры поверхности воды и воздуха на высоте 2 м (tп-θ2), заданный в табличной форме .Эта формула рекомендуется для расчета испарения с незамерзающих водоемов;

2) Л.Г. Шуляковского:

3) А.Р. Константинова:

4) А.П. Браславского и С.Н. Нургалиева:

где k2=f2(Δθ)- функция, зависящая от разности температуры поверхности воды и воздуха на высоте 2 м (tп-t2), определяется по специальной таблице.

Последняя формула в настоящее время включена в рекомендации по термическому расчету водохранилищ.

Примером эмпирической формулы другого типа, чем приведенные выше, является формула Н. Н. Иванова:

где Е — слой испарившейся воды, мм/мес;

θ2 и r2 —средние месячные температура и относительная влажность воздуха.

Эта формула дает менее точные значения испарения, так как относительная влажность отражает дефицит насыщения на высоте 2 м над поверхностью воды, а не дефицит насыщения, вычисленный как разность между давлением насыщенного водяного пара при температуре испаряющей поверхности и парциальным давлением водяного пара в воздухе на высоте 2м. Поэтому эта формула может быть применена только в приближенных расчетах.

Чтобы рассчитать испарение по приведенным выше формулам, необходимо знать температуру, влажность воздуха и скорость ветра, измеренные непосредственно над поверхностью водоема. Таких наблюдений, за редким исключением, не имеется. Поэтому для расчета испарения по приведенным формулам используют данные о состоянии воздушной массы, полученные на континентальных метеостанциях, но с учетом её трансформации при переходе с суши на водную поверхность. Эти вопросы подробно исследованы в работах М.П. Тимофеева, А.Р. Константинова, А.П. Браславского и 3.А. Викулиной и др. ученых. Чтобы использовать данные континентальных метеостанций, их корректируют введением коэффициентов:

1)скорость ветра водоема w2 корректируется введением сразу трехкоэффициентов, т.е.

где k1, k2, k3 — коэффициенты, учитывающие соответственно степень защищенности метеорологической станции на суше, характер рельефа в пункте наблюдений и среднюю длину разгона воздушного потока над водной поверхностью водоема; uф— скорость ветра на высоте флюгера;

2) парциальное давление водяного пара на высоте 2 м над поверхностью водоема рассчитывается следующим образом:

где е’2 — парциальное давление водяного пара, измеренное на высоте 2 м на континентальной метеостанции; е0 — давление насыщенного водяного пара, определенное по температуре поверхности воды; М -коэффициент трансформации, учитывающий изменение влажности и температуры воздуха в зависимости от размера водоема;

3) температура воздуха на высоте 2 м над поверхностью водоема уточняется аналогично парциальному давлению водяного пара:

где θ’2 — температура воздуха на высоте 2 м на континентальной метеостанции, tп — температура поверхности воды;

4) температура поверхности воды назначается на основе натурных наблюдений за предыдущие годы на данном водоеме, водоеме-аналоге или рассчитывается с использованием метода теплового баланса.

Источник

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРУДОВ

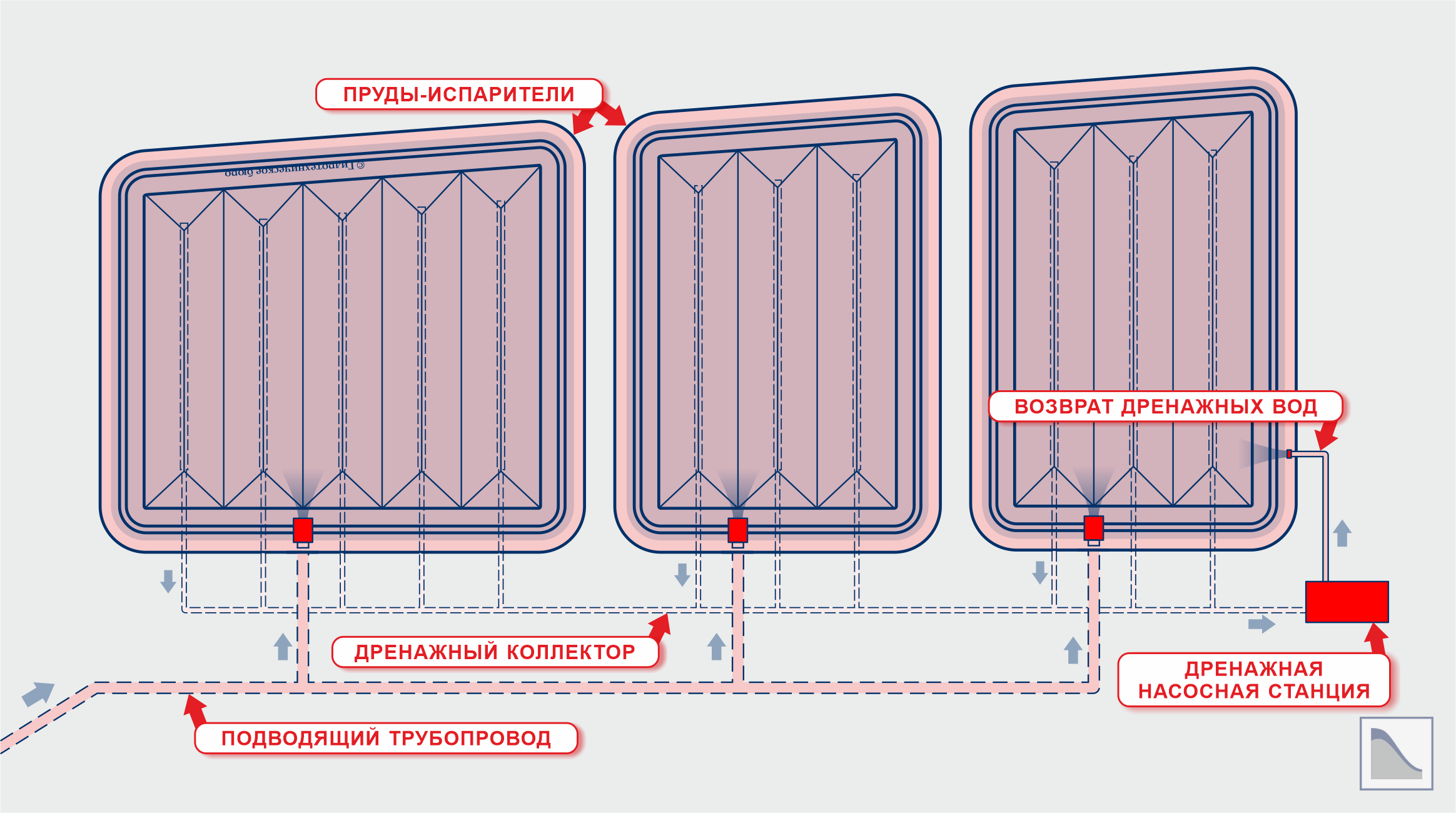

Пруд-испаритель

Пруд-испаритель представляет собой обособленный тип хозяйственных прудов. Основным назначением такого пруда является аккумуляция поступающего стока и его технологическое выдерживание в пределах определенного времени. В течение этого срока в пруду происходит постепенное естественное испарение воды с водного зеркала в атмосферу. Таким способом решается основная задача пруда-испарителя — утилизация (ликвидация) поступающего в него стока.

Различные географические регионы характеризуются разными величинами осадков (дождевых и талых) и испарения. Это обусловлено фактическими климатическими условиями. В связи с самим характером режима эксплуатации пруды-испарители могут быть размещены исключительно в регионах с засушливым климатом, т.е. там, где объём испарения превышает объём осадков. Чем больше разница между расчетным слоем испарений и расчетным слоем осадков, тем выше будет эффективность утилизации поступающего стока. И тем меньшими оказываются необходимые проектные размеры пруда в плане и его глубина . В указанных условиях особую важность при проектировании пруда-испарителя приобретает точность исходных данных, предоставляемых инженерно-гидрометеорологическими изысканиями. На результатах данного вида изысканий (а именно — величине испарения со свободной поверхности воды) основывается выполняемый в проектной документации расчёт водного баланса :

ИСПАРЕНИЯ ≥ СТОК + ОСАДКИ

Важнейшим конкурентным преимуществом прудов-испарителей является отсутствие необходимости в присутствии на территории проектируемого объекта какого-либо естественного водотока, используемого для окончательного сброса стока. По этой причине пруды-испарители нашли свое основное применение при решении задач отвода поверхностного стока в условиях, когда отсутствует или природный водоток, или приёмная канализационная сеть. Исторически такие пруды получили применение в следующих областях:

– на животноводческих предприятиях;

– в сельском хозяйстве при отводе дренажного стока от гидромелиоративных систем;

– для полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных отходов промышленных предприятий.

Пруд-испаритель полигона для захоронения токсичных отходов

В последнее время пруды-испарители нашли новое применение — они начали использоваться для приёма очищенного поверхностного стока (после ЛОС) с селитебных территорий. Это стало результатом общего ужесточения требований по очистке и сбросу поверхностных вод в пределах городских территорий. По указанным выше причинам применение прудов-испарителей для приёма дождевого стока возможно только для городов, расположенных в районах с дефицитом влажности воздуха.

Конструкция прудов-испарителей зависит от области применения. В случае, если проектируемый пруд-испаритель предназначен для приёма условно чистого стока, то отсутствует необходимость в выполнении гидроизоляции дна и откосов. Это связано с тем, что для такого пруда допускается и даже желательно наличие фильтрации части воды в естественное основание. В связи с этим становится возможным существенно упростить крепление дна и откосов, или вовсе исключить его. Если же пруд-испаритель служит для приёма вредных или токсичных стоков, то ситуация обратная, и к конструкции дна и откосов предъявляются высокие требования по обеспечению гидроизоляции.

В прошлом необходимая степень гидроизоляции в основном достигалась глиняным экраном — однослойным или двухслойным (с промежуточным дренажным слоем). В настоящее время вместо глины как правило применяется геомембрана, представляющая собой искусственную плёнку определённой толщины. Для геомембраны сейчас применяется четыре основных материала, каждый из которых обладает определёнными технологическими и эксплуатационными преимуществами и недостатками (в т.ч. и стоимостными):

– полиэтилен низкого давления (HDPE);

– поливинилхлорид (PVC);

– бутилкаучук (EPDM);

– полиолефин термопластичный (ТПО).

Источник