Старая водяная мельница

Это единственная из восьми водяных мельниц, сохранившаяся с конца XIX века.

Саратовская область Новобурасский район — с. Лох

- Координаты: 52.149626, 45.851945

Комплексный памятник природы «Кудеярова пещера»

Храм архангела Михаила

Водопад Чардымские Камни

Козоводческая ферма Юрия Карамзина

Лес Лоховская дача

Храм Николая чудотворца

База отдыха «Усадьба «Горный воздух»

Родник «Стена плача»

Храм Николая Чудотворца

Церковь Николая Чудотворца

Описание

история

Фото

читателей (0)

Отзывы

читателей (0)

Видео

файлы (0)

Связанные

страницы(14)

Водяная мельница XIX века — одна из главных достопримечательностей Новобурасского района Саратовской области. Это единственная из восьми водяных мельниц в селе Лох, сохранившаяся с конца XIX века. Мельница построена предположительно в 1854 году. Она представляет собой трехэтажное сооружение из дерева, сделанное без гвоздей. Продольная балка, вырубленная из цельной сосны, длиной в 16 метров поддерживает потолок второго этажа. Неподалеку от мельницы находится Кудеярова пещера, в которой, по преданию, спрятаны сокровища разбойника Кудеяра, а также Симов родник и удивительная желтая речка Соколка, а также Храм архангела Михаила построенный в 1872 году тщанием местных прихожан.

В Саратовской области мельниц было более пяти тысяч. К началу XX века в селе Лох было восемь мельниц, сохранилась лишь одна — Верхняя. Она чудом уцелела, так как работала до перестроечных времен, а до относительно недавнего времени за ней приглядывал мельник, который жил в ближайшем к мельнице доме. Село Лох до революции было вольным и зажиточным, здесь немцы арендовали пять мельниц из восьми, в том числе и Верхнюю. Верхняя мельница — работала долго, во времена коллективизации и в ранние колхозные годы с ней управлялся однорукий немец Михаил Кеберт. А когда он состарился и отошел от дел, мельником сделался Андрей Ситников. Ситников молол муку на Верхней мельнице до начала девяностых. А потом долго присматривал за ней, пока не умер. В 1947 году усилиями жителей села Лох на мельнице была построена своя электростанция, так что в последние годы мельница работала на электричестве. Мельница действовала вплоть до 1990-х годов. Очень похожая водяная мельница в селе Малые Озерки близкая по возросту.

В 2012 году жители села обратились за помощью в сохранении водяной мельницы в Московский государственный университет на кафедру управления природно-техногенной средой, к доктору технических наук, профессору В. В. Волшанику, чьи труды посвящены конструкциям водяных мельниц, под его руководством защищены дипломные проекты восстановления мельницы и мельничного пруда в с. Лох.

В 2015 году на мельнице Министерством природных ресурсов и экологии Саратовской области были проведены реставрационные работы: усилены стены, фундамент, установлены бутафорские механизмы, установлено колесо, подведено электричество, обеспечена подача воды на колесо, благоустроена прилегающая территория.

В феврале 2017 года Водяная мельница в селе Лох обрела нового хозяина, теперь она находится в ведении муниципального учреждения «Центр развития туризма и краеведения управления культуры и кино администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области». Сейчас на мельнице показывают, как вода подаётся по лотку и вращает колесо, зерно здесь уже не мелют, а сама мельница выступает в роли этномузея. В трёхэтажном деревянном здании разместили оборудование мельницы, предметы деревенского быта. Билет стоит 50 рублей без экскурсии, с экскурсией — 100 рублей. На мельницу можно попасть ежедневно с 09:00 до 17:00. Рядом с мельницей установили навес для летней кухни с русской печью, тандыром и местом для трапезы. Столовая под открытым небом обойдётся в 500 рублей.

Сегодня водяная мельница входит в природоохранный комплекс «Кудеярова пещера». Это памятник культуры и быта жителей села и один из главных объектов посещения в рамках большинства экскурсионных маршрутов на территории Новобурасского района. Можно здесь также приобрести памятные сувениры с изображением достопримечательностей.

Задержаться в этих интересных удивительных местах на несколько дней можно устроившись на постой в усадьбе «Горный воздух», кстати там можно половить и рыбу.

Источник

История одной мельницы.

На речке Порос возле села Успенка, что в Мошковском районе, стоят руины старой водяной мельницы. О том, что это за мельница, и кто её построил — мало кто знает.

Попытаюсь вкраце рассказать её историю ( чтобы не было много букв ))

Построил её Колыванский купец 1 — ой гильдии Евграф Александрович Жернаков, в начале 90 — годов XIX века.

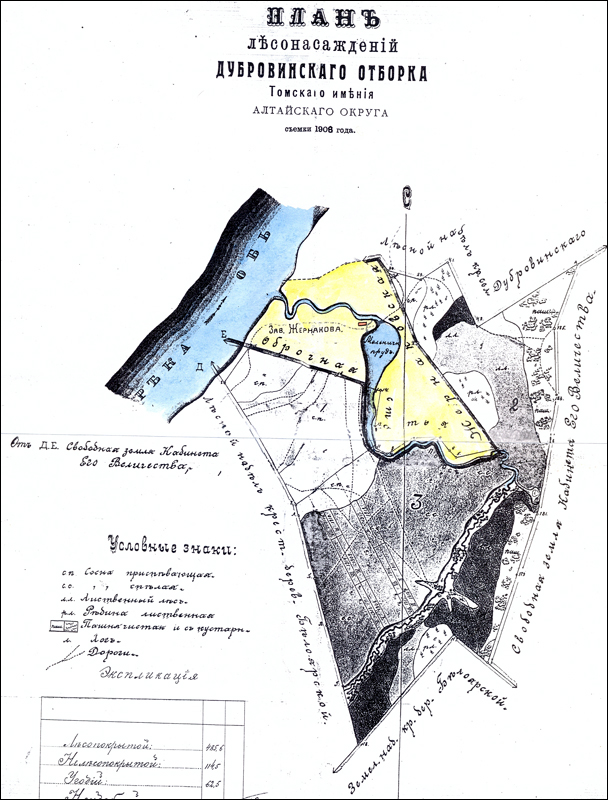

Мельница выдавала 3 тыс. пудов муки в сутки и на ней трудилось 50 — 60 рабочих. Производство занимало довольно большую территорию. На ней размещались обширный мельничный пруд, плотина, само здание мельницы, кузница, конюшня, жилые дома для рабочих, амбары, ватерклозеты ( прогрессивное на тот момент английское устройство для спуска воды ). Плотина была сделана из ряжей ( срубов из лиственничных брёвен, заполненных глиной, служащей гидроизолятором ). Это уж потом, при позднейших её реконструкциях, делали из бетона. На этом рисунке 1908 года хорошо видно её месторасположение.

Фишка этой мельницы была в том, что в зимнее время, когда было мало воды в речке, запускался паровой двигатель мощностью 180 л. с. и таким образом процесс помола муки не останавливался.

Помимо этой, у купца были ещё и другие мельницы. Мука Жернакова на Большой Всероссийской выставке 1909 г. получила Большую серебрянную медаль.

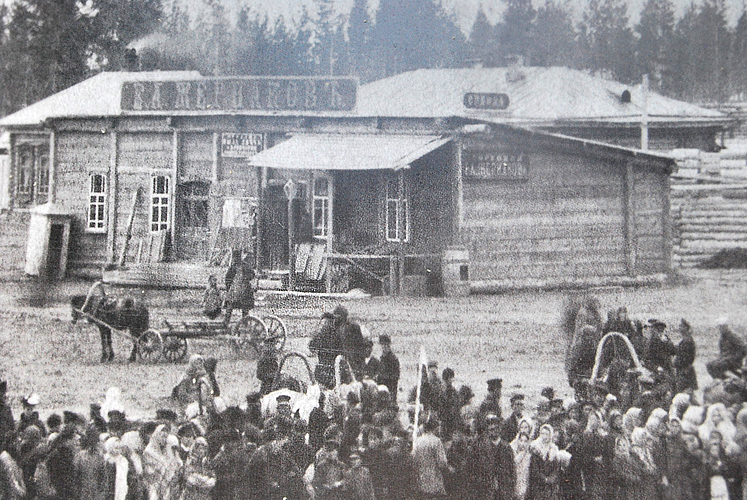

Евграф Александрович вместе с братом Ипполитом Александровичем приехал в 70 — годах из г. Ирбит и обосновался сначала в Колывани, а потом уже и в Новониколаевске. Скопив капитал, начал свое дело с магазина в Колывани, а затем открыл торговлю в Томске, Барнауле, Тюмени, Иркутске и многих небольших поселениях. Евграф Александрович торговал разными товарами, но основной доход приносила хлеботорговля. Держа в руках солидные запасы хлеба и муки, он зачастую диктовал цену на рынке. Вот первый универсальный магазин, который он открыл в 1894 г. в тогда ещё посёлке мостостроителей. Сейчас на этом месте автовокзал.

А это магазин его брата Ипполита Александровича ( на месте нынешней Обладминистрации, Красный проспект 18 )

Племянник Жернакова Владимир Ипполитович Жернаков был избран в 1909 году первым городским головой ( по нынешнему — первым мэром ) Новониколаевска. Внёс существенный вклад в развитие города. В 1931 году, как и водится, был репрессирован и провёл 3 года в концлагерях. После освобождения жил тихо и умер в 1943 году.

Евграф Александрович Жернаков умер в 1908 году. После его смерти хозяевами мельницы стали сын от первого брака Николай и вторая жена Елизавета Ильинична. В 1917 году мельница была ими продана купцам Ривво и Шмуйловичу. С приходом к власти большевиков всё это было национализировано, но ненадолго. В 1918 году после чехословацкого мятежа мельница была возвращена прежним хозяевам.

В 1919 году отступающими колчаковцами было сожжено шестиэтажное здание мельницы ( но тут до конца неизвестно — утверждают ещё, что здание сожгли впоследствии арендаторы ).

Во время НЭПа мельницу арендовали нэпманы Фрейман и Тореев. Но хозяйничали они недолго, всё пришло в запустение.

Используя пруд и дамбу Жернакова, в конце 20 — х годов организовали межколхозную водяную мельницу. В 1946 году в результате пожара по недосмотру она вышла из строя.

В начале 50 — х годов на остатках плотины устроили мини гидроэлектростанцию. Привезли из Германии динамо машину. Мощность была 120 кВт. Электричество от неё освещало деревни Успенку, Белоярку и Галинскую. В 1959 году опять же произошёл пожар, плотина разрушилась и электростанция встала. И так до наших дней

P. S. Мораль сего повествования такова. Как умер хозяин, так всё прахом и пошло.

Источник

Старая мельница у Медяниково

История мельницы очень давняя, так как раньше эта мельница была водяная и жернова крутила вода из речки Терешки, что протекает вблизи села

Саратовская область Воскресенский район — с. Медянниково

- Координаты: 51.9775, 46.683333

Описание

история

Фото

читателей (0)

Отзывы

читателей (2)

Видео

файлы (0)

Связанные

страницы(0)

Старая мельница была построена вначале 20 века, расположена она близ села Медяниково Воскресенского района Саратовской области. Мельница была действующей буквально в конце девяностых годов прошлого столетия и сохранила еще свою историческую ценность. Местные жители вспоминают, как множество крестьян привозило на помол зерно с соседних деревень. Рядом с мельницей был постоялый двор, где крестьяне могли ночевать, ожидая своей очереди. История мельницы очень давняя, говорят раньше эта мельница была водяная и жернова крутила вода из речки Терешки, что протекает вблизи села. Кто-то называет ее паровой, так как река протекает довольно далеко от мельницы и углубление русла, даже пересохшего рядом нет.

В настоящий момент и речка сильно обмелела и мельница состарилась. Рядом с мельницей когда то была пекарня, где крестьяне пекли вкуснейший хлеб из свежей муки. Многие старожилы села вспоминают вкус и аромат того хлеба. При советской власти мельница была оборудована уже электрическими станками, о чем до сих пор свидетельствует сохранившееся оборудование. На нем можно увидеть таблички заводов изготовителей оборудования. Многие станки хорошо сохранились, в закромах можно еще найти остатки муки! Побывав на мельнице проникаешься атмосферой крестьянского труда, осознаешь каким нелегким был путь производства хлеба. К сожалению, с каждым годом все оборудование растаскивается и сама мельница начинает разрушаться. Жаль исчезает еще одна частичка истории, а какой бы получился музей и трасса совсем рядом где проезжают тысячи автомобилей и туристические автобусы в Самару, Сызрань, Хвалынск и Вольск, и делать много не надо, надо лишь сохранить.

Медяниково расположено на левом берегу Терешки, в 67 километрах от Саратова и 23 километрах от Воскресенского. Согласно преданию, село Медяниково было основано примерно в 1740 году пасечником из соседнего Синодского, каждый год вывозившим на луга противоположного берега Терешки свои ульи. В те годы моста через реку не было, и из-за трудностей с переправой пчеловод решил окончательно обосноваться в этих живописных местах со своей семьёй. За мёдом к «медянику» съезжались со всей округи, постепенно рядом начали поселяться другие крестьяне, а само образовавшееся село получило название Медяниково.

Дома-мазанки строили из глины и соломы, сараи сооружали из плетня. Основными занятиями крестьян помимо пчеловодства были земледелие и скотоводство, а также ловля рыбы. Примерно до конца XVIII века жители «пахали вольницу», после чего село стало казённым. В 1842 году была построена первая церковь. Здание было деревянным и сгорело 15 августа 1861 года, вскоре после чего было начато строительство нового храма. В составе Вольского уезда Саратовской губернии Медяниково входило в Синодскую волость, сельское общество было одно. Рядом с селом проходил Саратовский почтовый тракт.

В 1862 году на Терешке была построена четырёхэтажная деревянная мельница, с массивными колёсами и образованной рядом плотиной с запрудой. Она стояла в воде на сваях с огромными, высотой 5-6 метров, деревянными колесами, приводимыми в движение водой. С двух сторон от мельницы расположились плотины, которые образовали пруд, оттуда вода направлялась на колеса. Плотины каждый год запружались всем селом. Шум из-под колес мельницы слышался далеко, волны были высотой до 3-х метров. Со всей округи привозили сюда жители сел зерно для помола. Та ли это мельница из истории и куда девался 4-й этаж и колеса? В истории говорится о четырёхэтажной мельнице на сваях. Здесь же мы видим только три этажа и здание на фундаменте.

В 1910 году в Медяниково проживали 2604 местных и 46 посторонних человек, всего 454 домохозяйства. Имелись православный храм, церковно-приходская и земская школы, по понедельникам проводились базары. Жители к этому времени стали более зажиточными, старые постройки из глины сменили деревянные дома, строительные материалы для которых закупались на пристани в Воскресенском.

При советской власти в селе действовала начальная школа, в 1920-х годах появилась артель, в которую вступили 25 семей, и которая некоторое время имела собственный трактор «Фордзон». В Медяниково активно велось раскулачивание, в результате чего в специальный посёлок с землянками на речке Берёзовке было выселено десять самых богатых семей. Колхоз «Большевик» был создан 30 марта 1930 года. Первые годы коллективизации давались тяжело, механизация хозяйства началась в 1932 году, за последовавшие три года колхоз получил четыре трактора. В 1936 году техника была организована в крупную машинно-тракторную станцию в Ново-Алексеевке, в ведение которой был передан и медяниковский колхоз. В 1941–1945 годах в полях трудились в основном женщины, многие из ушедших на войну мужчин не вернулись домой. Село к этому времени уже значительно опустело в сравнении с дореволюционным показателем численности населения. В 1986 году школа стала неполной средней.

Источник

Саратовская область Новобурасский район — с. Лох

Саратовская область Новобурасский район — с. Лох