Пруд у парка маяковского

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 1 619

Регистрация: 31.10.2006

Пользователь №: 3

А зачем несколько лет назад осушили Парковый пруд? Это теперь навсегда или как? Деревьями уже всё поросло.

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 393

Регистрация: 14.11.2006

Пользователь №: 12

коллектор — помню только вот куда вёл не знал. интересно.

Администратор

Группа: Главные администраторы

Сообщений: 20 960

Регистрация: 25.10.2006

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 1

Вид с моста через Исеть по ул.Фурманова-Ткачей в сторону бывшего Паркового пруда.

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 856

Регистрация: 18.1.2007

Пользователь №: 220

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 393

Регистрация: 14.11.2006

Пользователь №: 12

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 856

Регистрация: 18.1.2007

Пользователь №: 220

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 393

Регистрация: 14.11.2006

Пользователь №: 12

Новичок

Группа: Пользователи

Сообщений: 16

Регистрация: 30.4.2009

Пользователь №: 4 112

Ха-ха! И вот он наступает саммит ШОС.. А вид по сравнению с фотографией 2-годичной давности вообще не изменился. Никакого выставочного центра, никакой гранитной набережной, и уж точно никаких трамвайчиков.. И это даже радует.. почему-то..

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 691

Регистрация: 27.10.2008

Из: Germany

Пользователь №: 3 897

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 176

Регистрация: 16.7.2007

Пользователь №: 2 424

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 932

Регистрация: 26.10.2008

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 895

Скорее всего для приведения в действие механизмов завода, который располагался у плотины пруда. По крайней мере такие плотины по Исети создавали для таких целей.

Л.И. Зорина, В.М. Слукин «Улицы и площади старого Екатеринбурга», 2005, стр. 247-248:

После поворота на юг река Исеть становилась длинным и довольно широким прудом. В разное время этот пруд назывался по-разному, в зависимости от хозяина плотины, близ которой неизбежно находилось принадлежавшее ему предприятие. Сначала (1833 г.) пруд назывался Пильной и мукомольной мельницы пруд купца Зотова, затем Полковским, Ушковским, Злоказовским. Последнее привилось надолго.

Правда, в советское время, после разбивки на территории Расторгуевской дачи-заимки Центрального парка культуры и отдыха (1930-е гг.), часть пруда, прилегающая непосредственно к парку, чаще называется Парковым прудом, а та, что больше тяготеет к плотинному участку, оставила старое последнее название — Злоказовский пруд.

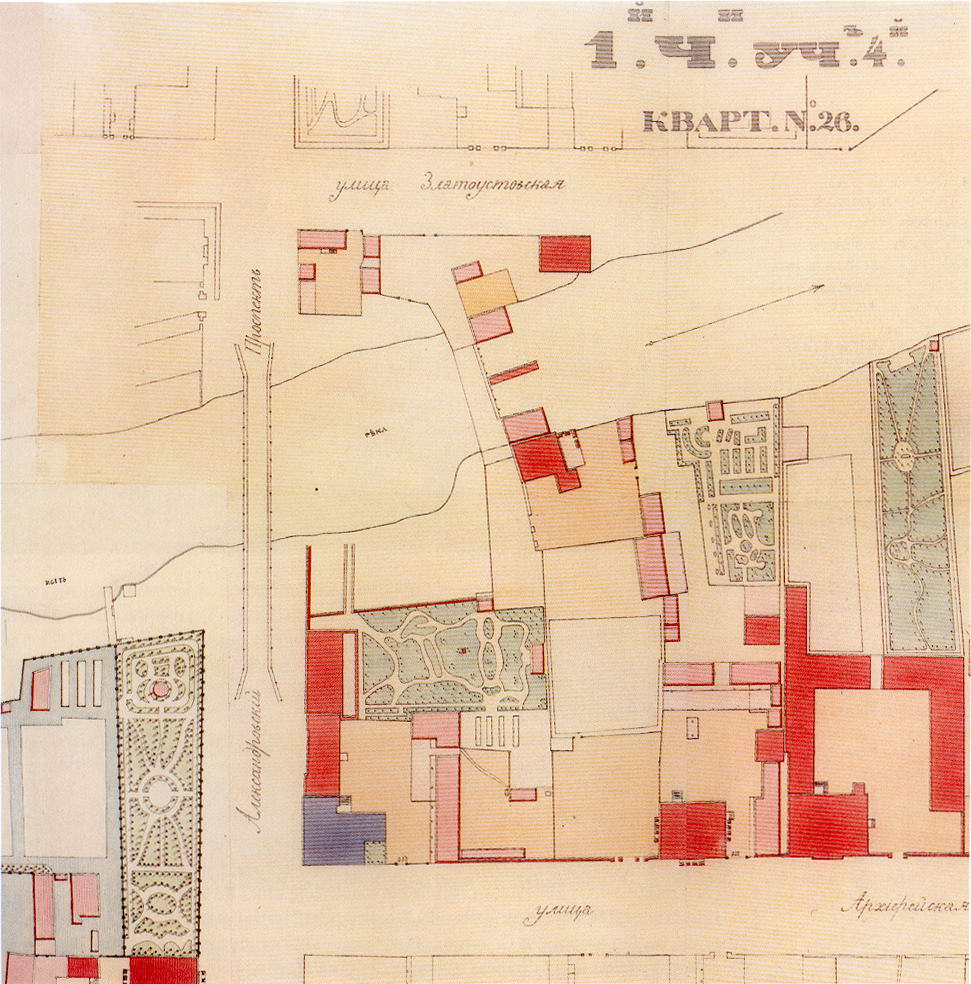

Впервые изображение пруда появилось на плане 1804 г. в обрамлении еще пустых проектируемых кварталов с их геометрической четкостью. Вдоль верхней части пруда уже просматривалась застройка, скорее всего, это были участки «промышленной зоны» — салотопенные, кожевенные и другие заводы, связанные с переработкой сельскохозяйственного сырья.

На левом берегу пруда, там, где находилась территория Расторгуевской дачи-заимки (будущий ЦПКиО), располагались устья двух рек. Одна из них носила название Сухая и начиналась из ключей на участке завода (водочный завод Полкова, стеариновый завод Губбарда, стеариновый и химический завод братьев Ошурковых, Уральский стеариновый и химический завод братьев Ошурковых и А.Ф. Поклевского, ткацкая фабрика братьев Макаровых — так в разное время называлось это предприятие с учетом профиля и принадлежности). Речка Сухая была перегорожена плотиной. Пруд был спущен, плотина разобрана, и речка засыпана при планировке территории ЦПКиО в конце 1930-х гг.

Вторая речка — без названия — вытекала из заболоченной низины за восточной границей Расторгуевской заимки. За сотню метров от впадения в Исеть она образовывала небольшой живописный пруд, который потом часто использовался в водных феериях и аттракционах. При реконструкции ЦПКиО в 1960-х гг. ручей и пруд были засыпаны, и на их месте устроена заасфальтированная площадка, и разбиты дорожки.

Функционирование ЦПКиО, а также наличие на левом и правом берегах оживленной промышленно-жилой зоны потребовало строительства моста. Капитальный мост построен не был, но появился мост понтонный, его пешеходное покрытие располагалось низко и часто заливалось водой. В годы Великой Отечественной мост был разобран на топливо и восстановлен в капитальном железобетонном варианте уже после войны. Горожане часто называют его Парковым мостом.

У самой Злоказовской плотины в Исеть впадал еще один левобережный приток. Эта речка, называвшаяся столь привычно для горожан — Ольховкой, а потом потерявшая это имя, показана на планах весьма заметной. Иногда ее принимают за речку Черную, однако планы, например 1880 и 1888 гг., обозначают ее устье точно у плотины, а устье Черной — значительно ниже по течению реки Исети (план выгона 1888 г.). Вообще, при выборе места строительства плотины мастера учитывали положение притоков, чтобы непременно включить их воды в наполнение прудов. Возможно, что русло безымянной реки в более позднее время заболотилось, и она исчезла с планов XX в.

Злоказовская плотина впервые появилась на чертеже плана 1804 г. Вблизи нее уже тогда формировалась застройка. Сначала это пильная и мукомольная мельница Зотова, далее — суконная фабрика Севастьянова, затем суконная фабрика Злоказовых, позднее, в XX в., фабрика была переоборудована в завод, выпускавший артиллерийские снаряды, потом в производственных зданиях разместился пивзавод.

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 176

Регистрация: 16.7.2007

Пользователь №: 2 424

Скорее всего для приведения в действие механизмов завода, который располагался у плотины пруда. По крайней мере такие плотины по Исети создавали для таких целей.

Л.И. Зорина, В.М. Слукин «Улицы и площади старого Екатеринбурга», 2005, стр. 247-248:

Спасибо за исчерпывающую информацию. Я с ней в основном хорошо знаком.

Вот она загадка создания Паркового пруда. Сопоставим следующие факты:

— первые упоминания о предприятии у плотины относятся к 1833 г.;

— на карте пруд появился в 1804 г.;

— согласно ссылке http://voda.zakadum.ru/Plener_Ekb.htm пруд был создан в 1762(!) году.

Вопрос: что находилось у плотины Паркового пруда в интервале 1762 — 1833 г.г.?

Возможные ответы:

— было какое-то предприятие, но о его создании (деятельности) нет информации;

— была просто плотина (для чего?), завод появился позже (с 1833 г.?);

— плотина и завод созданы в одно время, просто путаница с датами.

Насчет «железобетонного варианта» что-то тут авторы путают. Это был большой деревянный мост на «быках». Мост разобрали в 90-е. Часть «быков» сохранилась.

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 932

Регистрация: 26.10.2008

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 895

Вопрос: что находилось у плотины Паркового пруда в интервале 1762 — 1833 г.г.?

Возможные ответы:

— было какое-то предприятие, но о его создании (деятельности) нет информации;

— была просто плотина (для чего?), завод появился позже (с 1833 г.?);

— плотина и завод созданы в одно время, просто путаница с датами.

Насчет «железобетонного варианта» что-то тут авторы путают. Это был большой деревянный мост на «быках». Мост разобрали в 90-е. Часть «быков» сохранилась.

Что-то по владельцам плотины можно почерпнуть из этой книги (я также включил упоминаия о плотине на притоке Исети — речке Сухой, которая текла по теперешней площади перед ЦПКиО, как я понимаю, и впадала в этот пруд).

Н. Корепанов «Первый век Екатеринбурга», 2005, стр. 122:

В конце 60-х — начале 70-х годов завели хлебные мельницы сыновья Семена Бармина Мирон и Федор; последний — на Исети в 6 верстах ниже Екатеринбурга, где выстроил также пильную мельницу. .

Хлебную и пильную мельницы Ф. Бармина довольно быстро перекупили Хлепятин с сыном Яковом и в мае 1774 г. занялись постройкой при них бумажной и шляпной фабрик.

Хлепятинская мануфактура развивалась при третьей серьезной плотине на Исети — ниже заводских Верх-Исетской и Екатеринбургской. Устроенная же выше нее по течению и ближе к городу плотина Ивана Грязного практически не имела запруды и приводила в действие лишь примитивное подливное колесо у правого берега.

Еще в 1781 г. Хлепятины продали свою загородную исетскую плотину с мельницами вологодскому купцу Ивану Скулябину.

Бездействовали купленные Скулябиным хлепятинские бумажная и шляпная фабрики при мельничной плотине.

Особо намечался участок салотопенным, мыловаренным и солодовенным заведениям за новым городским валом, т.е. за городской границей. По Исети от мукомольной мельницы купцов Грязновых до заимки Ивана Скулябина. От правого берега не отступать далее 200 сажен. Согласно позднейшим промерам, плотинка Скулябина (бывшая Хлепятинская) отступала от плотинки Грязновской вниз по реке на 2 версты 450 сажен.

На заимке Скулябина по-прежнему исправно приносили доход лишь мукомольная и пильная мельницы, салотопенная и кожевенная. Шляпная мануфактура бездействовала, стекольная фабрика вовсе была перестроена под жилье, а бумажная фабрика перенесена на левый исетский приток речку Сухую и так толком и не возобновила действия. Сам вологодский купец, искренне или не без умыслу считая, что здесь уже не город, а себя отказываясь признавать екатеринбуржцем, несколько лет злостно не платил податей. В отместку екатеринбургское общество никогда не принимало и вологжанина за своего, и все его хозяйство по старой памяти звалось «Хлепятинской заимкой». Напомним, что мукомольная и пильная мельницы примерно в 5 верстах от Екатеринбургской плотины заведены были братьями Федором и Мироном Бармиными ещё в 1760-е годы, а уже от них приобретены Иваном Хлепятиным.

Согласно позднейшим промерам, Нижне-Исетская плотина стояла в 9 верстах 420 саженях ниже плотинки Грязновской, или в 6 верстах 470 саженях ниже плотинки, принадлежавшей вологодцу Скулябину.

В 1798 году, когда второгильдеец Иван Щепетильников купил заимку Скулябина, та стала числиться уже на городской земле. Формально заимка и 6 десятин отводного леса признаны городскими еще при покупке Скулябиным у Якова Хлепятина в 1781 г., но сам вологжанин так того и не признал. После покупки Щепетильниковым заимка, прежде называвшаяся «Хлепятинской», стала почему-то именоваться Покровской. При тамошней плотине действовали мукомольная мельница на 5 поставов и пильная мельница на 2 рамы; здесьже стояли жилые постройки, амбары и салотопенный завод.

И сейчас же возникла некоторая напряженность. Возможности сплавлять напиленные бревна вверх по течению в Екатеринбург никогда не было и впредь не предвиделось. Значит, зачем городу такая пильная? А о заводских лесах с приездом Ярцева принято было говорить с дрожью в голосе. И теперь вся скопом горная власть давила на Щепетильникова, требуя остановить обе рамы и угрожая переклеймить по деревцу все окрестные леса. «Господин Ярцев приехал сам на те его мельницы и со устращиванием приказывал ему действие пильной остановить и никакого лесу не пилить». Так что Ивану Гавриловичу приходилось оправдывать свою и мельницы незаменимость и подряжаться на все городские подряды. Так что все полковые кордергардии, полковая кухня и будки караульным, общественная бойница скота, крыши всех общественных и казенных зданий, и колеса почтовых подвод, и еще три городских моста были сколочены из теса пильной мельницы Щепетильникова. Но очень странно, почему Аникита Сергеевич не пожелал подключить пильную Щепетильникова к развернувшемуся строительству на Нижней Исети.

Бумажная фабрика могла бы также появиться и на левом исетском притоке, названием Ключик, или речка Сухая, чуть выше исетской мельницы Щепетильникова. В 1812 году вдова Ивана Казанцева Ирина Леонтьевна купила здесь плотинку племянника Аинисьи Грязновой мещанина Федора Осиповича Грязнова. При плотинке имелась кожевенная фабрика, но прудик годился разве что на полоскание рубах, да чтобы гуси поплавали. Ключик пришлось расчистить и в русло его свести несколько еще более мелких ручьев, а плотинку перестроить в «настоящую». На ней и встала фабрика на одно колесо, на три года освобожденная от оброка: «В уважение того, что фабрика сия по здешнему месту еще первая, которая не только далает честь здешнему гражданству, но не менее принести может и самой пользы». Впрочем, еще в 1770-е гг. вблизи того места недолго действовала бумажная фабрика Ивана Хлепятина. Фабрика же Ирины Казанцевой так и не принесла ни чести, ни пользы здешнему гражданству — воды не хватало.

Хотя первый городской сад должен был появиться при мельнице Щепетильникова.

Еще в 1810 году Иван Гаврилович извещал о намерении выстроить при своей плотине маслобойный, свечной и солодовенный заводики, а для того прикупить к имеющемуся участку и облагородить ближнее место по левому берегу. Оно-де одновременно каменисто и усыпано песком, неровно и болотисто, топко, все в кочках и засорено нечистотами. А потому: «Имею на оном пни выкопать, кочки вырезать, топучие места осушить выкопкою канав и насадить где будет удобно разных здешней породы плодоватых и неплодоватых дерев. И уповаю до того довести, что наконец не только оное (не) будет безобразить, но и составит приятный вид сада и украшения города». Однако после войны он умер, а у дочери Епистимии дело не пошло.

Половой и прочий лес поступал на строительство с пильной мельницы Щепетильниковых. Тогда все отметили, что дочь покойного Ивана Гавриловича с хозяйством явно не справляется, и вскоре же плотину с обеими мельницами перекупил верх-исетский приказчик Григорий Зотов.

. мельницы Григория Зотова (бывшая Щепетильниковых).

В общем получается, что плотину вместе с предприятиями, которые она приводила в действие, построил Федор Бармин (хотя в книге это явно не сказано),

не поздее 1774 ее купил Иван Хлепятин с сыном Яковом,

в 1781 ее купил Иван Скулябин,

в 1798 ее купил Иван Щепетильников (после его смерти она перешла к дочери Епистимии),

не ранее 1812 ее купил Григорий Зотов.

Куда ее дел Зотов в книге ничего не сказано. Хотя, судя по уже процитированной ранее книге Зориной и Слукина, плотина перешла к Полкову, потом к Ушкову, потом к Злоказову.

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 176

Регистрация: 16.7.2007

Пользователь №: 2 424

Благодарю Вас komendor, это дейставительно ценнейшая информация.

Действительно, по указанному местоположению плотины (6 верст от городской плотины) вроде все сходится. Учитывая, так скажем, «частный» характер постройки плотины и то множество владельцев, ею владеющих, не удивительно , что информация о «первостроителе» затерялась.

Судя по публикациям, строительство на Урале в те времена плотин и заводов при них носило массовый характер со стороны предприимчивых граждан.

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 932

Регистрация: 26.10.2008

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 895

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 565

Регистрация: 28.12.2007

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 502

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 565

Регистрация: 28.12.2007

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 502

Согласно позднейшим промерам, плотинка Скулябина (бывшая Хлепятинская) отступала от плотинки Грязновской вниз по реке на 2 версты 450 сажен.

Постоянный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 932

Регистрация: 26.10.2008

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 895

Чуть ниже по течению.

Вот здесь на фотках, как я понимаю, остатки этой плотины:

А вот здесь схема из «Екатеринбург. История города в архитектуре», 1998, стр. 149:

Текст с той же страницы:

План «заимки» имел форму зигзага — с плотиной пильной и мукомольной фабрик в центре. Сейчас на этом месте Царский мост.

На схеме как раз и обозначена Грязновская плотина, а на фотографиях её остатки.

Активный участник

Группа: Пользователи

Сообщений: 79

Регистрация: 31.7.2008

Из: Екатеринбург

Пользователь №: 3 783

Источник