- Главная

- Водоемы с соленой водой

- Водоемы с соленой водой

- Назначение и происхождение водоемов

- Зачем подсаливать воду в пруду? Солнечные пруды

- Вода на дне 90градусов

- В солнечном бассейне отсутствует конвекция .

- Конструкция солнечного бассейна

- Как используют солнечные бассейны?

- Водоемы с соленой водой

- Десять самых известных соленых озер.

- Аральское море

- Мертвое море

- Каспийское море

- Озеро Моно

- Большое соленое озеро

- Озеро Мар-Чикита

- Озеро Туркана

- Озеро Хиллиер

- Озеро Дон Жуан

- Озеро Шира

Главная

Водоемы с соленой водой

Водоемы с соленой водой

Встречается масса озер с водой различной солености, искусственные водохранилища и пруды, где вода может быть высоко минерализована. Это ирригационные накопители дренажных вод, карьеры, куда сбрасываются шахтные, подземные воды, а также воды промышленных предприятий, изолированные морские заливы и лиманы.

В случае, если соленость вод в водоемах такая же, как и в морях, а остальные показатели — газовый режим, температура и т.д. — позволяют жить морским рыбам, можно разводить соле-любивых или эвригалинных рыб и беспозвоночных. Напомним, что содержание солей (%о) в Азовском море составляет 12-14, в Черном — 18-20, в Каспийском — 10-12 и Балтийском — 14-16, в Аральском — 20-25 и в дальневосточных морях — 30-36.

В водоемах, где соленость выше, чем в водах Мирового океана (до 100%с и более), рыбы не могут существовать. В них основную массу полезного продукта дают беспозвоночные и водоросли. Эвригалинные организмы, выживающие при солености от 25-30 до 100-150%>о, называются галофилтами (водоросли: Amphora, Chlamidomonas, Lyngbya, Nitzchia, Oscillatoria, Spirulina; инфузории: Euplotes, Pleuronema; коловратки: Brachionus; ракообразные: Cyclops, Diaptomus, Moina; олигохе-ты: Lumbricillus; личинки: Chironomus halophilus, Ch-salinaris). A те организмы, для которых соленость 100-150%о и выше является нормой, относят к галобиотам (водоросли: Dunaliella salina; инфузории: Fabrea salina; ракообразные: Diaptomus salinus, Artemia salina; личинки: Trichocladius halophilus, Ephydra). Ультрагалинные воды Е.Е.Гусевым [1985] рекомендуется использовать для разведения солелюбивых организмов, чаще артемий, нолорослей; из этих водоемов используют ил для лечебных целей или добывают соль. Артемию выращивают в аквахозяйствах но многих странах.

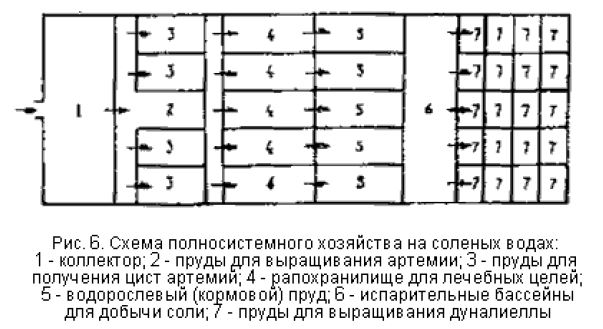

Воду соленостью более 100%o называют рапой. Рапа находится во многих лиманах Черного моря. Есть такие водоемы в Калмыкии, Ставропольском и Алтайском краях. Астраханской области и в Казахстане. В озерах такой солености очень велика заиленность. При пересыхании озер рекомендуется сооружать пруды. Пруды для культивирования артемий строят площадью до 1 га, глубиной 0,5-1,0 м, с ровным ложем в виде трапеции или вытянутого прямоугольника с таким расчетом, чтобы осенне-зимние ветры сгоняли цисты (яйца артемий) в направлении дамбы с меньшей стороной — это облегчает их сбор (рис.6).

При сооружении прудов перегораживающие дамбы делают невысокими, из двух рядов дощатых щитов, между которыми насыпают ил из соленого озера. Такие дамбы, как показывает опыт, очень прочные, не фильтруют и долговечны. Водоподающие и нодосбрасывающие системы такие же, как в обычных прудовых хозяйствах. Некоторые пруды могут быть под пленочным покрытием. Поступающая морская вода или вода из соленого озера испаряется до нужной концентрации. В пруды вносят яйца артемии или их науплии. Рапохранилище служит источником кормовых организмов и позволяет поддерживать необходимую соленость в прудах. Из рапохранилища рапу завозят в солелечебницы. В рапохранилище с соленостью более 200%с соленую воду сбрасывают осенью после завершения вегетационного периода. В бассейнах осаждают хлорид натрия, который используют в галургическом производстве (Галургия — отрасль химической технологии, разрабатывающая способы получения различных солей).

Технология производства цист артемии несложная. В пруд площадью 1 га вносят 30-50 г цист артемии, удобрения (сухой куриный помет, мочевину) и через месяц получают 20 кг цист. В течение года урожайность составляет 30 т/га [Гусев, 1985]

Отлов яиц производят при перепуске воды по системе прудов с помощью ловушки, установленной на водосбросе. Ловушка представляет собой сачок из мелкоячейного сита с ячеёй 100 мкм. Через каждый час ловушку опорожняют, чтобы цисты не «задохнулись».

Во многих странах, особенно Австралии, в гипергалинных аквахозяйствах выращивают цисты артемии и водорослевую массу для подращивания личинок рыб и получения белка для сельскохозяйственных животных и птиц.

Подземные воды высокой солености есть практически во всех регионах на различной глубине — от 0,2 до 3 км. Чаще всего это геотермальные воды. Скважины с такой водой обычны в газовых и нефтеносных районах, чаще они законсервированы. Соленость вод в них от 8-1 до 200-300%о. Если такую скважину возьмет в аренду фермер, он сможет отапливать помещения, на сбросной воде создать хозяйство для культивирования в бассейнах артемии, а разбавляя воду до солености 30-36%о, разводить морских эвригалинных рыб, креветок или крабов.

Источник

Назначение и происхождение водоемов

Пруд – это искусственно образованный человеком водоем, представляющий собой природный объект для использования и сохранения водных ресурсов в месте нахождения, а также для орошения территории. Ко всему прочему пруд является отличным местом для разведения рыбы различных пород, выращивания водоплавающих птиц и для водопоя крупного и мелкого домашнего скота. Чаще всего размеры пруда не превышают площадь один квадратный километр и глубину три – шесть метров. Пруд наполняется пресной водой, которая при снижении температуры ниже 2 – 3 градусов С может замерзать, образовав на поверхности корку льда и тем самым перекрыть доступ кислорода, необходимого для поддержания жизни деятельности рыбы в пруду. Не редко в зимний период можно наблюдать замор рыбы от недостатка кислорода. Чтобы узнать, как решить проблему замора рыбы в пруду – нажмите здесь

Озеро – это естественный водоем, созданный природой. Озера не имеют прямых выходов к морям. Рельефообразующие природные процессы образовывались углубления в почве, которые в последствии заполнялись пресной водой. Озера никак не связаны с морями и океанами. Площадь озера может быть не большой, а в некоторых случаях может достигать нескольких тысяч квадратных километров и иметь глубины от нескольких метров, до нескольких километров!

Вода в озере может-быть как пресной, так и соленой, все зависит от природных факторов. В некоторых ситуациях озера бывают уникальными по составу воды, глубины, количеству живых организмов и рыбы, например, всем известное озеро Байкал. Глубокие озера практически никогда не замерзают.

Источник

Зачем подсаливать воду в пруду? Солнечные пруды

Всегда ли наличие соленой воды на участке проблема? Кое-кто делает это даже преимуществом. А соседи не имея соленой воды – даже специально ее подсаливают. Зачем они так поступают?

Автор: Георгий Афанасьев

Придумано оригинальное устройство под названием солнечный бассейн. Он состоит из своеобразного многослойного коктейля, типа водки с томатным соком . На дне собрана очень соленая вода (от 15%), а сверху этот соленый и тяжелый слой прикрыт водой с низкой соленостью – около 1%. За счет большой разнице в плотности слои даже не свешиваются..

Вода на дне 90градусов

На такой бассейн падают солнечные лучи и в итоге вода на дне такого бассейна может нагреваться до 90 градусов по Цельсию а на поверхности бассейна оставаться почти холодной . За счет чего возникает такой интересный эффект?

В солнечном бассейне отсутствует конвекция .

Оказывается, в бассейне с двумя или тремя слоями соленой воды отсутствует конвекция. Вода на дне нагревается, и становится легче, в обычном случает она должна начать подниматься вверх создавая круг движения “теплая вода вверх”, “холодная вниз” . Но поскольку вода очень соленая ее плотность намного выше верхнего слабосоленого слоя. И даже очень нагретая и соответственно легкая соленая вода все равно тяжелее слабосоленой и холодной!

Примеры природных солнечных прудов есть в Антарктиде: это — озеро Ванда, в котором при температуре воздуха -20оС температура воды достигает +25оС

А поскольку перемешивания нет, на дне возникает эффект парника, температура растет .

Конструкция солнечного бассейна

Дно бассейна красят черной краской.

в качестве растворяемых в водоеме солей использовать, например, NaCl в количестве 300 кг/мз, а также MgCl2 и NaHCO3.

Можно использовать и пресную воду если разделить бассейн прозрачной полиэтиленовой пленкой, например. Для предотвращения конвекции между слоями.

Как используют солнечные бассейны?

Такой солнечный бассейн используют для нагревания горячей воды. По дну бассейна прокладывают трубы с проточной холодной водой, в форме змеевика. Вода нагревается, далее может использоваться на кухне, в ванне . Можно с помощью такого устройства обогревать воду в плавательном бассейне.

Солнечный пруд выполняет две функции: коллектор и аккумулятор тепла. Такие конструкции солнечного коллектора можно сделать своими руками , солнечный пруд или бассейн отличаются гораздо более низкой себестоимостью чем промышленные коллекторы солнечной энергии.

Источник

Водоемы с соленой водой

Встречается масса озер с водой различной солености, искусственные водохранилища и пруды, где вода может быть высоко минерализована. Это ирригационные накопители дренажных вод, карьеры, куда сбрасываются шахтные, подземные воды, а также воды промышленных предприятий, изолированные морские заливы и лиманы.

В случае, если соленость вод в водоемах такая же, как и в морях, а остальные показатели — газовый режим, температура и т.д. — позволяют жить морским рыбам, можно разводить соле-любивых или эвригалинных рыб и беспозвоночных. Напомним, что содержание солей (%о) в Азовском море составляет 12-14, в Черном — 18-20, в Каспийском — 10-12 и Балтийском — 14-16, в Аральском — 20-25 и в дальневосточных морях — 30-36.

В водоемах, где соленость выше, чем в водах Мирового океана (до 100%с и более), рыбы не могут существовать. В них основную массу полезного продукта дают беспозвоночные и водоросли. Эвригалинные организмы, выживающие при солености от 25-30 до 100-150%>о, называются галофилтами (водоросли: Amphora, Chlamidomonas, Lyngbya, Nitzchia, Oscillatoria, Spirulina; инфузории: Euplotes, Pleuronema; коловратки: Brachionus; ракообразные: Cyclops, Diaptomus, Moina; олигохе-ты: Lumbricillus; личинки: Chironomus halophilus, Ch-salinaris). A те организмы, для которых соленость 100-150%о и выше является нормой, относят к галобиотам (водоросли: Dunaliella salina; инфузории: Fabrea salina; ракообразные: Diaptomus salinus, Artemia salina; личинки: Trichocladius halophilus, Ephydra). Ультрагалинные воды Е.Е.Гусевым [1985] рекомендуется использовать для разведения солелюбивых организмов, чаще артемий, нолорослей; из этих водоемов используют ил для лечебных целей или добывают соль. Артемию выращивают в аквахозяйствах но многих странах.

Воду соленостью более 100%o называют рапой. Рапа находится во многих лиманах Черного моря. Есть такие водоемы в Калмыкии, Ставропольском и Алтайском краях. Астраханской области и в Казахстане. В озерах такой солености очень велика заиленность. При пересыхании озер рекомендуется сооружать пруды. Пруды для культивирования артемий строят площадью до 1 га, глубиной 0,5-1,0 м, с ровным ложем в виде трапеции или вытянутого прямоугольника с таким расчетом, чтобы осенне-зимние ветры сгоняли цисты (яйца артемий) в направлении дамбы с меньшей стороной — это облегчает их сбор (рис.6).

При сооружении прудов перегораживающие дамбы делают невысокими, из двух рядов дощатых щитов, между которыми насыпают ил из соленого озера. Такие дамбы, как показывает опыт, очень прочные, не фильтруют и долговечны. Водоподающие и нодосбрасывающие системы такие же, как в обычных прудовых хозяйствах. Некоторые пруды могут быть под пленочным покрытием. Поступающая морская вода или вода из соленого озера испаряется до нужной концентрации. В пруды вносят яйца артемии или их науплии. Рапохранилище служит источником кормовых организмов и позволяет поддерживать необходимую соленость в прудах. Из рапохранилища рапу завозят в солелечебницы. В рапохранилище с соленостью более 200%с соленую воду сбрасывают осенью после завершения вегетационного периода. В бассейнах осаждают хлорид натрия, который используют в галургическом производстве (Галургия — отрасль химической технологии, разрабатывающая способы получения различных солей).

Технология производства цист артемии несложная. В пруд площадью 1 га вносят 30-50 г цист артемии, удобрения (сухой куриный помет, мочевину) и через месяц получают 20 кг цист. В течение года урожайность составляет 30 т/га [Гусев, 1985]

Отлов яиц производят при перепуске воды по системе прудов с помощью ловушки, установленной на водосбросе. Ловушка представляет собой сачок из мелкоячейного сита с ячеёй 100 мкм. Через каждый час ловушку опорожняют, чтобы цисты не «задохнулись».

Во многих странах, особенно Австралии, в гипергалинных аквахозяйствах выращивают цисты артемии и водорослевую массу для подращивания личинок рыб и получения белка для сельскохозяйственных животных и птиц.

Подземные воды высокой солености есть практически во всех регионах на различной глубине — от 0,2 до 3 км. Чаще всего это геотермальные воды. Скважины с такой водой обычны в газовых и нефтеносных районах, чаще они законсервированы. Соленость вод в них от 8-1 до 200-300%о. Если такую скважину возьмет в аренду фермер, он сможет отапливать помещения, на сбросной воде создать хозяйство для культивирования в бассейнах артемии, а разбавляя воду до солености 30-36%о, разводить морских эвригалинных рыб, креветок или крабов.

Источник

Десять самых известных соленых озер.

Аральское море

Водоем, который стал одним из символов уязвимости окружающей среды под влиянием человека. Соленые озера это чаще всего бессточные водоемы, уровень воды в них зависит от баланса притока и испарения. Колебания уровня воды и солености — общая для соленых озер проблема. Но для Арала она стала фактически смертельной. Интенсивное сельское хозяйство привело к разбору воды из Амударьи и Сырдарьи, что вызвало быстрое усыхание Арала. С падением уровня воды росла соленость. Рост солености привел к гибели рыбы и смене видового состава. Апокалиптические фото и видеорепортажи из бывших рыбацких поселков, ржавеющие корабли посреди пустыни, истории людей, потерявших работу и привычный образ жизни, регулярно появляются в разноязычных СМИ.

С научной точки зрения Арал, на удивление, не так заметен. Чуть больше тысячи научных статей. Самая цитируемая — статья 1997 года в журнале Science, где Арал рассматривается как один из ярких примеров последствий доминирования человека на планете. Другие высокоцитируемые работы в основном также связаны с усыханием Арала и экологическими последствиями.

Мертвое море

Еще один знаковый соленый водоем. Чаще всего его приводят в пример как одно из самых соленых озер на планете. Но самым соленым назвать его нельзя. Есть и другие кандидаты, о них мы поговорим позже. Мертвое море в научных публикациях представлено неплохо. Правда, учитывая специфику его местоположения, большое количество статей встречается не по озерной тематике, а в разделах «религиоведение» или «геология».

В последние годы Мертвое море, как и положено соленому озеру, в которое впадает все меньше воды, интенсивно усыхает. Это приводит к еще большему росту солености. При таких концентрациях растворенных минералов в воде живут только специализированные бактерии. Неудивительно, что самые цитируемые работы как раз про них — бактерий, способных жить при высоких концентрациях соли.

Каспийское море

Из-за размеров Каспий озером назвать сложно, но с географической точки зрения все так и есть. Основной массив научных статей по Каспию — это экологическая, геологическая или рыбная тематики. В принципе все легко объяснимо и совпадает с бытовыми представлениями об этом водоеме. При желании можно легко вспомнить каспийскую нефть, а где нефть — там недра земли и геология. В огромное озеро-море впадают многочисленные реки, в том числе Волга, а значит, стоит ожидать проблем с качеством воды.

На первом же месте по научной цитируемости, а может, и по природной значимости, стоит осетр. Стоит отметить, что Каспийское море в целом отличается высоким биоразнообразием. Хотя тема разнообразия жизни в соленых озерах заслуживает отдельного исследования: с одной стороны, в целом с ростом солености количество обитающих в озерах видов рыбы и других животных падает. С другой — количество видов водорослей и бактерий, и даже простейших, до какого-то значения солености может если и не расти, то оставаться постоянным. На эту тему идут долгие споры сторонников разных точек зрения.

Озеро Моно

Калифорнийское озеро Моно примечательно сразу несколькими особенностями, характерными для многих соленых озер. Во-первых, это содовое озеро. Высокое содержание солей угольной кислоты делает содовые озера щелочными — тот самый случай, когда вода мылится. Во-вторых, из-за высокой солености в озере нет рыбы. Основа трофической цепи в озере — рачок артемия, который приспособлен к жизни при высокой солености. Он широко распространен и в других соленых озерах, используется в качестве корма для рыб. В озере Моно этот рачок развивается в больших количествах и служит кормом для многочисленных птиц.

И это еще одна особенность многих соленых озер. Зачастую они находятся в засушливой местности, а значит, представляют собой естественную точку притяжения для стай мигрирующих птиц.

Но самые цитируемые публикации связана не с этими особенностями, а с мышьяком. Во многих соленых озерах обитают разнообразные бактерии, способные использовать в своем метаболизме неожиданные химические соединения. Озеро Моно богато мышьяком, и нашлись бактерии, которые приспособили его для своих нужд. Ученые любят исследовать необычные формы метаболизма, тем более что в случае мышьяка бактерии переводят его из нерастворимой в растворимую форму и по сути загрязняют воду.

С мышьяком и бактериями из озера Моно даже был связан крупный научный скандал. В 2010 году в журнале Science появилась статья, которая претендовала на описание практически нового типа жизни. Авторы утверждали, что нашли бактерии, которые способны для строительства белков и нуклеиновых кислот вместо фосфора использовать мышьяк. Это открытие могло кардинально перевернуть современную биологию, но нет — результаты исследования стали перепроверять в нескольких научных центрах, и они не подтвердились. Science статью так и не отозвал, но открытие мышьяковой жизни на сегодня признано ошибкой.

Большое соленое озеро

Еще один водоем в Северной Америке, который часто мелькает в подборках природных фотографий и интересен с разных научных и технических точек зрения. В начале XX века Большое соленое озеро разделили на две части насыпью и железной дорогой, что привело к появлению разницы в солености между двумя бассейнами. С воздуха эта разница в солености видна как разница в цвете. Более соленый водоем частенько принимает красный цвет из-за развития микроорганизмов с соответствующими пигментами.

На Большом соленом озере добывают артемий и выпаривают соль. Слово «выпаривают» имеет скорее исторический смысл. Сегодня добыча полезных минералов на соленых озерах — это чаще всего высокотехнологичный процесс. Воду отводят в небольшие, мелкие бассейны. Потом ждут, пока она испарится, а соль выпадет в осадок. Затем соль собирают, очищают или разделяют на составляющие. Для понимания масштабов такого выпаривания: добыча соли на Большом соленом озере приносит чуть больше миллиарда долларов США в экономику штата Юта. Из соленых озер с разным ионным составом получают самые разные соединения — от удобрений для сельского хозяйства до лития, используемого в производстве аккумуляторов.

Но самые цитируемые научные статьи, упоминающие озеро в Юте, не про добычу соли или цвет воды. Это парочка статей про анализ долговременных рядов климатических данных. Мы уже отмечали, что соленые озера чувствительны к изменению климата. Уровень воды в них меняется в зависимости от количества поступающей и испаряющейся влаги. Для ученых важно иметь объекты, которые могут рассказать о прошлом, ведь прямые документированные наблюдения мы начали вести совсем недавно. Именно поэтому соленые озера интересны как источники информации о ретроспективе климата.

Озеро Мар-Чикита

Обойти вниманием Южную Америку было бы неправильно. В аргентинской пампе и горных районах Анд достаточное количество соленых озер и солончаков. Самым крупным и, пожалуй, наиболее изученным является озеро Мар-Чикита в Аргентине. Уже знакомый нам набор проблем — изменения уровня воды, скачки солености, перестройки в видовом составе — все это типично и для этого крупного водоема. Еще один знаковый для соленых озер признак — фламинго. Эти розовые птицы являются символом многих соленых водоемов на разных континентах.

Питаются фламинго артемиями, другими рачками и водорослями, которые богаты каротиноидами. Отсюда и знаменитый розовый цвет грациозных птиц. Из шести существующих видов фламинго три встречаются на Мар-Чиките. Впрочем, самая цитируемая статья с упоминанием озера не про фламинго, а про пространственное распределение и привычки двух видов крабов.

Озеро Туркана

Кроме фантастических по красоте фотографий африканское озеро Туркана напрямую ассоциируется с историей и эволюцией человека. На берегах этого содового водоема найдены останки Homo habilis и Homo erectus, датируемые парой миллионов лет назад, а также древнейшие каменные орудия. Самые цитируемые публикации — об особенностях строения наших предков.

Озеро Хиллиер

Количество научных статей, в которых упоминается озеро Хиллиер, близко к нулю. Однако его фотографии часто попадают в подборки типа «10 самых удивительных мест на планете». Как и многие соленые озера, оно розовое и отлично смотрится при съемке сверху на контрасте с голубым океаном и зеленой растительностью. Недавно оно попало в список объектов проекта «Микробный портрет экстремальных мест обитания» (Extreme Microbiome Project), хотя это может быть связано не с уникальностью состава микроорганизмов в этом водоеме, а с его медийной привлекательностью.

Самая цитируемая статья с упоминанием озера (хотя цитирований там немного) опубликована в журнале Astrobiology: авторы обсуждают вопрос поиска экзопланет, похожих на Землю и фантазируют на тему пигментов, которые могут сказать нам о присутствии жизни на другой планете. Так что если где-то в космосе есть планета с огромным розовым океаном, то розовое австралийское поможет нам найти жизнь и там.

Озеро Дон Жуан

Небольшое озеро в Антарктиде долгое время занимало место самого соленого водоема на планете. Однако совсем недавно пальму первенства перехватило озеро в Эфиопии. Вряд ли это конец соперничества: количество солей в насыщенном растворе зависит от температуры и ионного состава. В любом случае озеро, открытое пилотами Доном и Джоном (который в названии озера почему-то стал Жуаном), относится к одному из самых экстремальных мест обитания на планете. Наверное, поэтому самая цитируемая статья обсуждает близость условий, наблюдаемых в этой сухой антарктической долине и на Марсе.

Озеро Шира

Озеро Шира на юге Хакасии одновременно одно из самых упоминаемых в научных статьях соленых озер современной России (после Каспия) и одно из самых упоминаемых в мире меромиктичных озер — тех, которые долгое время не перемешиваются до дна. Перемешиваться ему мешает разница солености между поверхностными и глубинными водами.

Активно исследовать озера Шира начали около двадцати лет назад ученые Красноярского научного центра СО РАН, а несколько месяцев назад была опубликована первая в мире научная монография по неперемешиваемым озерам, где активно представлены и само озеро Шира, и участники работ на нем.

Самая цитируемая статья с упоминанием озера Шира — про использование математического моделирования для исследования озер. В этой обзорной работе приводится модель, разработанная для анализа режима перемешивания озера и реакции экосистемы озера на эти изменения. Для соленых озер с постоянно изменяющимися уровнем воды и солености, перестройками режима перемешивания и видового состава, матмодели являются, пожалуй, единственным способом оценить последствия таких изменений.

Cоленые озера — благодатный объект для научных исследований, место для туризма, отдыха и лечения, источник вдохновения для фотографов и прибыли для добывающих компаний. В конце августа в Улан-Удэ исследователи соленых озер соберутся на очередную международную конференцию, где обсудят астробиологию и медицинские свойства, уникальные сообщества микроорганизмов и сложные режимы перемешивания, вклад в исследование климата прошлого и промышленное использование соленых озер.

Источник