Вопрос 1. Пруд как природное сообщество. ПРУД- искусственный водоем, создаваемый как источник воды для орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы

ПРУД— искусственный водоем, создаваемый как источник воды для орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы. Для проведения оздоровительных мероприятий и других целей.

Площадь пруда занимает, как правило, не более 1 км2.

При строительстве прудов затапливаются определенные территории, на которых прежде было много наземной растительности, в том числе и деревьев. Постепенно они в воде перегнивают, образуя вещества, которые обогащают воды органическими веществами.

В прудах чаще всего стоячая вода, что приводит к ее постепенному заболачиванию. Это негативное последствие должно быть тщательно взвешено при решении вопроса о целесообразности создания такого водохранилища. Чтобы сохранить пруд в его естественно- нормальном состоянии его необходимо постоянно чистить.

Как любой природный водоем, пруд, с его растительным и животным населением представляют биоценоз.

В любом стоячем водоеме можно выделить три основные местообитания:

1-хорошо освещенная богатая растениями прибрежная зона- литораль;

2-доступный для света водный слой открытой воды- пелагиаль;

3-лишенная света глубоководная зона- профундаль;

4-четвертым типом местообитания можно считать пленку поверхностного натяжения воды, населенную немногими, но своеобразными живыми существами как сверху, так и снизу.

Каждый вид растений и животных занимает определенное местообитания, отличающееся набором признаков среды, наиболее полно отвечающим потребностям развития, питания, роста и размножения данного вида.

К факторам среды, лимитирующим жизнедеятельность организмов, относятся:

-концентрация углекислоты и кислорода, биогенных солей;

-наличие растительной и животной пищи;

Наибольшим видовым разнообразием в прудах отличается литоральная зона- мелководные участки, в которых свет проникает до дна. В этой зоне в основном обитают все высшие растения . Здесь также больше всего придонных обитателей, многие из которых зарываются в грунт, питаясь корнями водных растений, целиком или наполовину погруженных в воду.

В воде между растениями проходит жизнь бесчисленных рачков, ракушковых, различных одноклеточных. Встречаются также моллюски, особенно на растениях:

-прудовики с их заостренными раковинами

-беззубки и перловицы

Еще мельче, но все же хорошо заметны ярко окрашенные водяные клещи, единственные из паукообразных, полностью приспособленные к жизни в воде. Вблизи берега можно поймать и большинство рыб, живущих в водоеме. Здесь, в густых зарослях водных растений кормятся и мечут икру плотва, красноперка, линь, сазан, колюшка.

Здесь же встречаются тритоны, лягушки, жерлянки. Живут многие птицы, кормящиеся у берегов и устраивающие тут гнезда.

К сообществу литорали принадлежат и разнообразные насекомые: водяные клопы, жуки- плавунцы, личинки стрекоз, комаров и др.

В глубоких придонных участках водоема, куда слабо проникает солнечный свет, жизнь беднее и однообразнее. Фотосинтезирующие растения здесь не могут существовать. Нижние слои воды вследствие слабого перемешивания остаются холодными, поэтому вода содержит мало кислорода.

Особые условия создаются в толще воды открытых участков водоема. Она заселена массой мельчайших растительных и животных организмов, которые сосредоточены в верхних, более прогреваемых и хорошо освещаемых слоях воды.

Здесь развиваются различные микроскопические водоросли, бактерии, которыми питаются простейшие- инфузории, а также коловратки и ракообразные. Весь этот комплекс мелких, взвешенных в воде организмов, называют планктоном.

В круговороте веществ, в жизни водоема планктону принадлежит очень важная роль.

Сейчас рассмотрим, за счет чего существует и как поддерживается система обитателей водоема. Цепи их питания состоят из нескольких последовательных звеньев.

Например, растительными остатками и развившимися на них бактериями питаются простейшие, которых в свою очередь, поедают мелкие рыбки, рыбы крупнее поедают мелкую рыбешку и рачков, рыбы- хищники поедают рыбу средних разметов.

Источник

Основные источники орошения и обводнения — реки.

В зависимости от условий формирования водного режима, а следовательно, характера гидрографа, а также рельефных условий водосбора реки делят на равнинные и горные.

Равнинные реки имеют малые уклоны и занимают более низкое положение по отношению к окружающей территории. Орошение из равнинной реки обычно производится с помощью насосных станций или устройства плотины.

Воды основных равнинных рек (Волга, Дон, Днепр и др.) пресные, содержат мало наносов, питаются за счет грунтовых вод и осадков. Наибольший расход проходит по ним весной в период таяния снегов, когда потребность в орошении незначительна. Использовать эти паводковые воды можно путем устройства водохранилищ, вода из которых в летнее время используется для орошения и обводнения. Разновидность равнинных — степные реки. Источником питания для них служат в основном зимние атмосферные осадки. Максимальные расходы в степных реках наблюдаются весной, сокращаясь до нуля в летний период. Для использования их стока необходимо сооружать водохранилища. Горные реки имеют большие уклоны, содержат значительное количество наносов (до 4 кг/м 3 ), питаются за счет снегов и ледников, поэтому основной паводок на них бывает в самое жаркое время года — летом, что позволяет наиболее полно использовать их на орошение без строительства водохранилищ.

При орошении из реки с незарегулированным стоком сравнивают гидрограф реки 85. 90%-ной обеспеченности с расходами, необходимыми для орошения. Если в отдельные периоды расходы на орошение равны расходам реки, то обеспечить оросительную систему водой самотеком можно только при плотинном водозаборе. Если расходы на орошение превышают расходы в реке, то устраивают регулирующие водохранилища или резервуары. В зависимости от продолжительности накопления воды и последующего ее использования регулирование может быть суточным, недельным, сезонным (годичным), многолетним.

Суточное и недельное регулирование применяют чаще всего при использовании подземных вод, когда в ночное время воду накапливают в резервуарах или бассейнах, а днем забирают на орошение или водоснабжение. Сезонное или годичное регулирование состоит в перераспределении стока в течение одного года. Для этой цели на реке создают водохранилище, в котором в период паводка сток полностью или частично задерживается, и используют его в поливной период. Сезонное регулирование применяют в том случае, когда годовое потребление воды меньше годового стока расчетной обеспеченности (70. 97%).

Многолетнее регулирование стока применяют в тех случаях, когда потребление воды превышает сток расчетной обеспеченности. При этом воду запасают в водохранилище в многоводные годы, а используют на орошение и обводнение в маловодные годы.

При сезонном регулировании стока объем водохранилища принимают равным 20. 70%, а при многолетнем — 120. 170% среднемноголетнего стока.

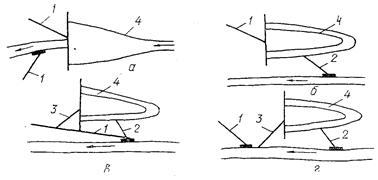

Регулирующее водохранилище располагают на реке или в стороне от нее с питанием речной водой через подводящий канал (рис. 2.52). Они могут наполняться по подпитывающему каналу водой весеннего стока реки и водой, стекающей с водосборной площади. Водохранилища, расположенные в стороне от реки, получают только часть речных наносов, поэтому они меньше заиляются.

Рис. 2.52 — Схемы расположения регулирующих водохранилищ:

1 — магистральный канал; 2 — подводящий канал; 3 — подпитывающий канал; 4 — водохранилище

Орошение подземными водами.

Орошение подземными водами широко развито в отдельных странах мира. В США подземными водами орошается 40%, а в Индии — 30% орошаемых земель. В СНГ подземными водами поливают около 10% орошаемой площади, в основном на юге Украины, в Армении, Азербайджане, Туркмении.

Подземные воды делятся на верховодку, грунтовые и артезианские.

Верховодка — временный водоносный горизонт, образующийся на линзах и прослойках слабопроницаемых пород при просачивании атмосферных осадков, поверхностных и поливных вод.

Грунтовые воды залегают на первом от поверхности земли водонепроницаемом или слабопроницаемом водоупоре.

Артезианские воды залегают в водопроницаемых грунтах, заключенных между водонепроницаемыми слоями и находятся под напором. В артезианских скважинах уровень воды поднимается выше отметки вскрытия и часто выше поверхности земли. Встречаются они чаще всего в предгорных районах и в пределах равнинных впадин. Обычно эти воды слабо минерализованы и имеют дебит 25. 100 л/с и более.

Качество подземных вод оценивают по их физическим свойствам (температура, прозрачность, вкус, запах, цвет, электропроводимость, радиоактивность), химическому составу (минерализация, содержание ионов НСОз, CI, SO4, Ca, Mg, Na, реакция воды рН, жесткость, агрессивность, наличие железа, газов, микрокомпонентов), содержанию органических веществ и по бактериологическому составу.

Для орошения пригодна вода с температурой не ниже 14 °С.

По минерализации подземные воды делят на пресные (до 1 г/л), слабоминерализованные (1. 3 г/л), солоноватые (3. 10 г/л), соленые (10. 25 г/л), сильносоленые (25. 50 г/л), и рассолы (более 50 г/л). По своему химическому составу вода должна быть доступна для растений и не вызывать засоления и осолонцевания почвы. Химический состав определяют с помощью анализов. Пригодность воды для орошения оценивают по общей минерализации, содержанию натрия и соотношению его с кальцием и магнием.

При использовании для орошения солоноватых и соленых вод их следует разбавлять пресными и поливать только хорошо дренированные почвы, применяя промывной режим орошения.

Достоинства использования подземных вод для орошения — получение воды на месте без строительства дорогостоящих водозаборных и проводящих сооружений. Однако не всегда подземные воды годятся для поливов из-за малого дебита и высокой минерализации. Для орошения пригодны воды с дебитом скважин не менее 15 л/с.

Типы водозабора для орошения зависят от характера подземных вод. В предгорных районах грунтовые воды можно вывести на поверхность с помощью горизонтальных подземных галерей. При залегании подземных вод на

|

глубине до 40 м устраивают шахтные, а при большей глубине — трубчатые колодцы (рис. 2.53).

Рис. 2.53 — Схемы шахтного (а) и трубчатого (б) колодцев: 1 — шахта; 2 — крепление шахты; 3 — водоносный слой; 4 — водоприемная часть; 5 — водоприемные отверстия; 6 — донный фильтр; 7 — оголовок; 8 — устье колодца; 9 — эксплуатационная колонна; 10 — фильтр (рабочая часть); 11 — отстойник; 12 — надфильтровая труба с сальником

Орошение подземными водами имеет такие особенности: незначителный дебит скважин; в воде отсутствуют наносы; температура воды ниже 12°С; водоисточник расположен рядом с орошаемым участком, площадь которого обычно составляет 15. 100 га.

Как показал опыт, при орошении подземными водами наиболее целесообразно создавать крупные орошаемые участки площадью 400. 600 га. Для более полного использования подземных вод и увеличения площади орошения необходимо устраивать регулирующие резервуары (бассейны) суточного и сезонного регулирования. Если объем воды, который дает скважина или группа скважин, больше объема воды, требуемого для орошения за тот же период, то устраивают резервуары суточного регулирования, наполняемые в перерывах между поливами.

Если суточный объем воды из скважины или группы скважин меньше суточного расхода воды, необходимого для орошения, то сооружают резервуары сезонного регулирования.

Регулирующие резервуары позволяют не только увеличить размеры орошаемой площади, но и аэрировать и подогревать подземные воды перед поливом. При большой емкости регулирующие бассейны превращают в крупные водохранилища годового регулирования.

В целях охраны от истощения, восполнения запасов осуществляют искусственное пополнение запасов подземных вод за счет самотечной или напорной инфильтрации.

Самотечная инфильтрация предполагает: затопление обвалованной площади; устройство специальных бассейнов с водопроницаемым дном и густой сетью мелких каналов; использование русел постоянных и временных водотоков, выработанных шахт, карьеров.

Орошение местным стоком

Местный сток образуется за счет весенних талых и ливневых вод, стекающих с водосборных площадей в потяжины, лощины, балки, овраги и реки, а также в озера и замкнутые понижения.

В обширных и засушливых степях северной части Казахстана, Поволжья, западной степной части Сибири местный сток является единственным и наиболее надежным источником орошения и обводнения.

Наиболее эффективным является комплексное использование местного стока и подземных вод, когда в зависимости от почвенных, гидрологических условий и рельефа местности создаются пруды и водохранилища, осуществляются агротехнические приемы, задерживающие местный сток непосредственно на полях, одновременно решаются задачи водоснабжения, обводнения и рыборазведения.

Для этого составляют бассейновые схемы комплексного использования вод местного стока. При составлении схемы рассчитывают баланс водных ресурсов бассейна на расчетный год. Потребление воды подсчитывают в соответствии с количеством водопотребителей и нормами водопотребления. Приток воды находят гидрологическим расчетом. Полезный объем воды, который может быть использован водопотребителями, определяют для конкретных условий бассейна водохозяйственными расчетами в соответствии с нормами проектирования.

Выбор места для пруда, сооружений и орошаемого участка. Прудом считается водоем, образуемый плотиной, емкость которого не превышает 2 млн. м 3 . Водоемы, создаваемые плотинами, но имеющие большую емкость, называют водохранилищами; они представляют собой более капитальный комплекс сооружений.

Для проектирования прудов проводят необходимые полевые изыскания. Гидрологические изыскания проводят для выяснения естественного режима водотока, изменения уровней и расходов воды, режима наносов и зимнего режима, определения водосборной площади.

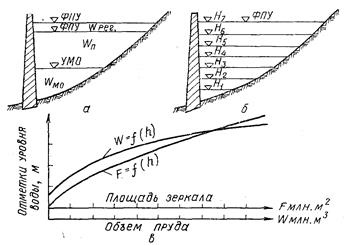

Пруд располагают на небольшом расстоянии от основного потребителя. При использовании воды для орошения необходимо, чтобы положение створа плотины обеспечивало самотечную подачу воды на орошаемый участок. Если самотечный забор воды из пруда невозможен, то положение створа плотины выбирают таким образом, чтобы длина напорного трубопровода, подающего воду от насосной станции к орошаемому участку, и высота подъема воды были наименьшими. В процессе гидрологических расчетов вычерчивают топографическую характеристику водоема (рис. 2.54), определяют потребность хозяйства в воде, характерные объемы воды в пруду и соответствующие им отметки уровней, а также сбросной расход.

Рис. 2.54 — Характеристики пруда:

а — основные элементы пруда; б — схема для подсчетов объемов пруда;

в — топографическая характеристика пруда

Источник