Пруд где утопилась бедная лиза

mOnter » 16 фев 2013, 17:39

Лизин (Сергиевский) пруд — пруд, существовавший в Москве на месте бывшего инженерного корпуса завода «Динамо», рядом со станцией метро Автозаводская.

Получил известность и своё название благодаря повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Располагался на ровном и возвышенном месте за Камер-Коллежским валом, рядом с дорогой в деревню Кожухово, окружённый валом, берёзами и высокими дубами. В окружности пруд был около 300 метров и достигал глубины в 4 метра.

Согласно церковному преданию, пруд вырыт Сергием Радонежским, его племянником Фёдором, основавшим Симонов монастырь, и первыми иноками обители. В память об этом он часто назывался Сергиевским, а иногда и Святым. Утверждалось, что его воды обладают целебной силой. В день Преполовения сюда ежегодно выходил настоятель монастыря с крестным ходом для освящения воды. Есть также предание, что в Сергиевском пруду разводили рыбу для царя Алексея Михайловича, который неоднократно останавливался в Симоновом монастыре и жил в нём во время постов.

После секуляризации монастырских земель в 1764 году пруд по-прежнему остался во владениях монастыря. В 1770 году архимандрит Гавриил сообщал в Духовную консисторию, что в пруду разводят рыбу, около него находится монастырское подворье со строениями и кельей для сторожа, а люди уже больше 100 лет ходят к Сергиеву пруду за исцелением. В 1797 году пруд значится как непригодный для ловли рыбы.

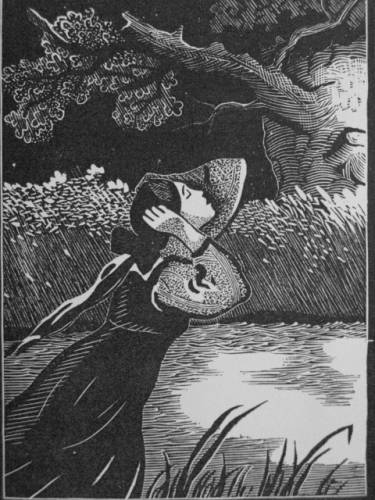

В 1792 году Н. М. Карамзин написал повесть «Бедная Лиза», в которой первым указал читателям на красоту этих мест:

Поезжайте в воскресенье… к Симонову монастырю… везде множество гуляющих… Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением: «Какие места! и никто не наслаждается ими!», а теперь везде нахожу общества .

Из повести следовало, что главная героиня — Лиза жила в Симоновой слободе (в 150 м от Симонова монастыря) и утопилась в Сергиевом пруду.

В XIX веке земля вокруг пруда сдавалась в аренду крестьянам под огороды, но с условием, чтобы те не препятствовали крестному ходу, совершаемому в день Преполовения.

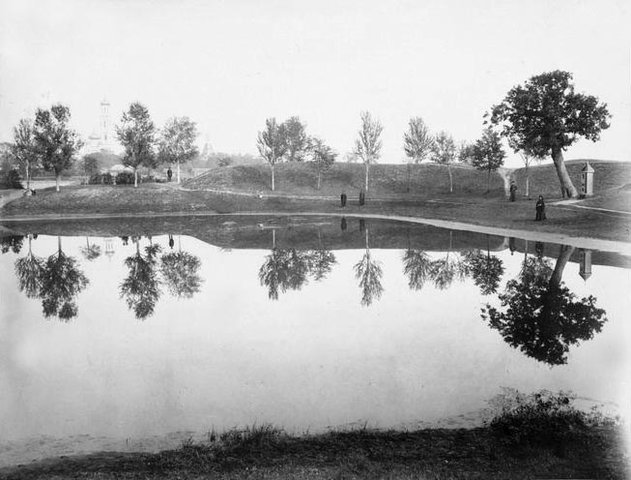

| Лизин пруд в 1900-е годы |

В начале XX века эта земля стала застраиваться жильём разраставшейся Симоновой слободы, жители который настолько загрязнили пруд, что он стал непригоден для купания. Из места, куда стекались поклонники творчества Карамзина, Лизин пруд стал местом сходок заводских рабочих.

После Октябрьской революции пруд находился в плачевном состоянии, как писал С. Д. Кржижановский:

Я сел на трамвай № 28 и вскоре стоял у чёрной, зловонной лужи, круглым пятном вдавившейся в свои косые берега. Это и есть Лизин пруд. Пять, шесть деревянных домиков, повернувшиеся к пруду задом, пакостят прямо в него, заваливая его нечистотами. Я повернул круто спину и пошёл: нет-нет, скорей назад, в страну Нетов.

Пруд засыпали в начале 1930-х годов. Известно, что в 1932 году пруд ещё существовал и на его берегу стояло здание школы фабрично-заводского ученичества. Засыпали пруд с трудом, вода тогда в нём была чистая и питалась ключами.

Источник

—>МОСКВА. ЮЖНЫЙ ОКРУГ. КРАЕВЕДЕНИЕ —>

О Лизином пруде Карамзина писалось немало. Однако ранняя история этого водоема обычно не рассматривалась, а при его описании допускалось много неточностей.

Пруд находился за Камер-Коллежским валом, у дороги, ведущей в деревню Кожухово, на ровном, возвышенном и песчаном месте, был обнесен валом и обсажен березами, никогда не высыхал. В окружности он составлял около 300 метров, глубина в середине достигала 4 метров. По церковному преданию, которому у нас нет причин не доверять, пруд был ископан руками первых иноков Симонова монастыря. Последний был основан первоначально в 1370 г. на месте церкви Рождества Богородицы в Старом Симонове племянником Сергия Радонежского Феодором. По преданию, Святой Старец, во время своего пребывания в Москве, останавливался в Симонове. В один из приездов вместе с Феодором (который упоминается как создатель водоема наравне с Преподобным) и иноками монастыря ископал пруд недалеко от обители (200 метров южнее Старого Симонова). В память об этом пруд назывался Сергиевским, иногда — Святым. В XIX веке еще было свежо предание о целительной силе его вод. С древних лет в день Преполовения ежегодно выходил сюда настоятель монастыря с крестным ходом, при стечении народа, для освящения воды по общему уставу [1].

Вероятно, как издревле монастырский, пруд был оставлен за Симоновым после секуляризации монастырских земель в 1764 году. Архимандрит Гавриил сообщал в 1770 году Духовной консистории, что около пруда, в котором разводят рыбу, находится монастырское подворье, огороженное забором, со строениями и кельей для сторожа. К Сергиеву пруду же люди ходят за исцелением уже сто лет до этого времени и более [2].

В 1797 году Сергиев пруд был обозначен как для рыбной ловли не пригодный [3].

В 1792 году, приехав из-за границы и набравшись там «вольнодумства», Н.М. Карамзин написал повесть «Бедная Лиза». Он первый указал на красоту этих мест и открыл их публике: «Поезжайте в воскресенье . к Симонову монастырю . везде множество гуляющих . Еще не так давно я бродил уединенно по живописным окрестностям Москвы и думал с сожалением: «Какие места! и никто не наслаждается ими!», а теперь везде нахожу общества» [4].

Из повести Карамзина выходило, что Лиза жила в Симоновой слободе (70 саженях от монастыря, подле березовой рощицы, среди зеленого луга) и утопилась в пруде в 80 саженях от своей хижины. Пруд этот был глубокий, чистый, «еще в древние времена ископанный», находился на дороге, его окружали дубы.

Березовый лес упоминается в примечаниях к планам Генерального межевания в даче Симоновой слободы [5], росли березы и вокруг пруда. Может быть, Карамзин имел в виду Тюфелеву рощу, которая по краю могла состоять из берез, она находилась в полукилометре от слободки. Зеленый луг около Симоновой слободы показан на планах на протяжении XIX века.

Н.Д. Иванчин-Писарев писал о восприятии повести Карамзина: «ни один Писатель, если исключить Руссо, не производил такого сильного действия в Публике. В часы досуга написав сказочку, он всю Столицу обратил к окрестностям Симонова Монастыря. Все тогдашние светские люди пошли искать Лизиной могилы» [6]. В описании они узнали пруд у дороги. Так Сергиев пруд стал Лизиным, а о его святости стали помнить лишь монахи, богомольцы да жители окрестных сел.

Сергиев пруд. Рисунок К.И. Рабуса

Обиделся ли тишайший Старец на Карамзина, но к писателю пришла большая слава, которой, иногда, он был и не рад. Кому-то даже удалось примазаться к ней: повсеместно, упоминая о «Бедной Лизе» и ее восприятии публикой, приводят надпись на одном из деревьев у пруда неизвестного автора (во всевозможных вариациях):

Здесь Лиза утонула, Эрастова невеста!

Топитесь девушки в пруду, всем будет место!

В оправдание того, что Карамзин «не достаточно почтительно изложил» историю монастыря, Иванчин-Писарев говорил, что тогда историограф был еще молод и мечтателен и ничего не знал о святости пруда. Иванчин-Писарев привел и другое название водоема — Лисий (об этом ему сообщил один любитель истории) [7].

Со временем о «Бедной Лизе» стали забывать. В 1830 году одному старому поклоннику Карамзина уже на уединенном берегу пруда монах поведал, что когда-то съезжалась сюда вся Москва, искали развалившейся хижины и спрашивали, где жила Лиза [8].

В 1833 году в «Телескопе» анонимный автор [Н.С. Селивановский, выяснилось позже написания статьи] поведал предания, рассказанные ему столетней старухой (в них есть много правдивого), относящиеся, вероятно, к концу XVII — XVIII векам. На ее памяти старики рассказывали, что у пруда была гостиница монастырская для странников, с крестом над дверью, там бесплатно останавливались паломники, у пруда были дубы высокие (сходится с описанием Карамзина), а у стены монастыря сад вишневый (сад показан на плане Генерального межевания). В пруд пускали рыбу «саженую, меченую» (рыбу там действительно разводили в XVIII веке). Берега пруда были огорожены рилями, через пруд на сваях был переход, весь покрытый рамами стекольчатыми. Автор утверждал, что и ныне окрестные поселяне указывают на целительную силу вод пруда и можно часто встретить на берегу больную, пришедшую искупаться. «Не забыть мне суеверного рассказа старухи, — писал он, — о чистоте вод его и о горестном ужасе ея, что святыню осквернили злодеи камедианщики баснею о душегубице. Так вымыслы поэта отражаются в народе драматически!» Автор застал пруд, полный водой по-прежнему, засохший дуб и несколько берез, изуродованных надписями. За прудом остатки «гостиницы», которую многие принимали за хижину Лизы. Здесь он нашел деньгу Петра. «Гнездо зелени, взлелеянное тихим трудом иноков, брошено на расхищение и людям и времени» — резюмировал он [9].

Остатки якобы хижины Лизы упоминаются и в других воспоминаниях [10]. Они являлись, очевидно, остатками разрушенного подворья для сторожи у пруда.

Что касается роскошного перехода, то он мог существовать во времена царя Алексея Михайловича. Последний неоднократно останавливался в монастыре, жил там во время постов. Есть также предание, что в Сергиевском пруду для него специально разводили рыбу [11].

М.Н. Загоскин в 1848 году писал о Лизином пруде, у которого еще росли березы с едва заметными надписями, что он похож более на дождливую лужу. [12]

В 1871 году архимандрит Евстафий утверждал, что Симонов монастырь свято чтит традиции и каждый год в день Преполовения настоятель шествует с крестным ходом к Сергиеву пруду, а в последние годы с иконой Сергия Радонежского большого размера. Пруд всегда чист, и местные жители не сваливают туда мусор, а берут из него воду, в пруде водятся караси [13].

В XIX веке земля около Сергиева пруда (130 саженей) сдавалась в аренду окрестным крестьянам под огороды, с условием, чтобы содержатели не препятствовали крестному ходу, совершаемому в день Преполовения [14]. В начале XX века эта земля стала объектом жилищного строительства разросшейся Симоновой слободы (возникшее поселение носило название Малая Симонова слободка) [15]. Окрестные жители так загрязнили пруд, что для купания он стал уже непригоден.

«Самый храм и ископанный Пр. Сергием пруд, теряются за неуклюжими домами, строители которых преследовали одну цель, как можно больше получить выгоды с бедных заводских труженников. » — писал священник церкви на Старом Симонове [16].

Сергиев пруд. Начало XX века

Менялось время, менялась и история. По воспоминаниям рабочих Симоновки, на пруду, который блестел зимой, как зеркало, и где ребятишки катались на коньках, начинались знаменитые «стенки»: жители Симоновой слободы сходились с жителями Лизиной слободки (Кошачьей) на кулачный бой, после которого лед обагрялся кровью [17].

Лизин пруд из места паломничества поклонников Карамзина стал местом рабочих сходок (да и подпольщики жили тут же рядом), которые здесь были в 1895 и 1905 годах [18].

После революции Лизин пруд, судя по всему, представлял из себя жалкое зрелище. С.Д. Кржижановский писал: «Я сел на трамвай № 28 и вскоре стоял у черной, зловонной лужи, круглым пятном вдавившейся в свои косые берега. Это и есть Лизин пруд. Пять, шесть деревянных домиков, повернувшиеся к пруду задом, пакостят прямо в него, заваливая его нечистотами. Я повернул круто спину и пошел: нет-нет, скорей назад, в страну Нетов» [19].

Пруд, по рассказу старожила, засыпали в начале 30-х годов XX века, в конце 1970-х годов на его месте стали возводить административное здание завода «Динамо». Удалось найти и новые факты. Оказывается, водоем существовал еще в 1932 году, когда на его берегу уже высилось здание ФЗУ. В это время вода в нем была чистая, питали его ключи, а засыпали с трудом. Так что рабочий С. Бондарев выдвинул предложение сохранить Лизин пруд. «Все жители Ленинской слободы, хорошо знают Лизин пруд, — писал он в газете «Мотор», — который недавно еще был хорошим источником. В нем ребята купались и приходили к нему дышать свежим воздухов. В 1930 году от Пролетарского райсовета было дано распоряжение окончательно засыпать Лизин пруд. Но так как этот пруд проточный, то его три года засыпают, а засыпать никак не могут. Сейчас пруд полностью заполнен чистой, прозрачной водой, выходящей даже из берегов. Пруд имеет водоносные ключи, из которых не переставая идет холодная, совершенно пригодная для питья вода, поэтому засыпать его невозможно. Если же его сохранить, в нем можно разводить рыбу и купаться. Я предлагаю сохранить Лизин пруд, превратив его в место для купания. Для этого следует провести следующие мероприятия: почистить от грязи и укрепить берега. Инициаторами этого дела должны быть учащиеся нашего ФЗУ, потому что здание ФЗУ стоит на берегу пруда, и им в первую очередь будут пользоваться фабзавученики.» Какая реакция последовала на статью – неизвестно. Пруд все-таки засыпали [20].

План ФЗУ. 1930 год

ПТУ «Динамо» (ФЗУ). Это здание еще помнило Лизин пруд. Но его тоже теперь нет.

Кроме Лизина пруда были: Лизин тупик, ведущий к пруду, Лизина слободка вблизи, Лизинская железнодорожная ветка с товарной станицей «Лизино», Лизина площадь (с юга от Лизина пруда, между прудом и железнодорожной веткой).

И здесь все казалось бы ясно. Но во второй половине XIX века, когда память начала уже ослабевать, появилось желание изменить историю. Хотелось, чтобы Сергиев пруд не был Лизиным. Архимандрит Евстафий, выпустивший несколько брошюр о Симонове монастыре, написал, что монастырь был основан близ урочища, именуемого летописцем (неизвестно каким) Медвежье озерко, или Лисий пруд. Это озерко, по его словам, поселянами было переименовано в дальнейшем в Постылое как уже болотистое. Евстафий просил не путать Сергиева пруда с Медвежьим озерком. По созвучию получалось, что Лисий пруд это и есть Лизин [21].

Итак, некоторые стали считать, что существуют Сергиев пруд и Медвежье озерко, или Лисий пруд, который стал Лизиным [22]. Это заблуждение перекочевало в XX век, его стали повторять некоторые исследователи творчества Карамзина [23].

Какой же все-таки пруд был описан Карамзиным, где находился Сергиев пруд и какой пруд назывался Лизиным?

Озеро Постылое находилось в 2 км от монастыря, за Тюфелевой рощей, были там и другие озера. Они явно не подходят под описание пруда Карамзина: у него пруд находился в 80 саженях от Лизиной хижины, был в древние времена ископан (озера являлись природными водоемами). Название Медвежье озеро среди местных топонимов обнаружить не удалось [24]. Непонятно, откуда Евстафий его взял. У Пассека и Иванчина-Писарева, например, об этом ничего не сказано, а последний определенно указывал, что Лисий — это второе название Сергиева пруда. Не ошибся ли архимандрит? Дело в том, что еще в конце XIV века Симоновым монастырем был основан небольшой монастырек Спаса Преображения у Медвежьих озер (находятся ныне в Щелковском районе). Его название Евстафий мог принять за название Симонова монастыря.

В окрестностях Симонова был еще один пруд, находившийся под горою монастыря (не показан на плане Генерального межевания), «вырытый наподобие круглого бассейна», он упоминается в монастырских документах как объект сдачи в аренду. Его можно видеть на гравюрах XIX века [25]. Но этот пруд также не подходит под пруд Карамзина: он находился не у дороги и не был окружен столетними дубами, да и вообще деревьями.

Остается только Сергиев пруд, который однозначно определен: он упоминается в монастырских документах XVIII-XX веков, обозначен на плане Генерального межевания (без названия), иллюстрирован к историческому описанию Пассека.

Лизин же пруд (вернее, тот, который публика обозвала Лизиным) обозначен на планах там же, где находился Сергиев пруд. К тому же, о таком переименовании монастырского пруда не раз упоминалось современниками. Да и крестный ход, по воспоминаниям рабочих, был именно к Лизиному пруду [26].

Да и сам писатель признался: «Близ Симонова есть пруд, осененный деревьями и заросший. Двадцать пять лет пред сим сочинил я там Бедную Лизу — сказку весьма незамысловатую, но столь щастливую для молодого автора, что тысяча любопытных ездили и ходили туда искать следов Лизиных» [27].

1. Пассек В.В. Историческое описание московского Симонова монастыря. М., 1843. С. 6-7, 34

2. Скворцов Н.А. Материалы по Москве и Московской епархии за

XVIII век. М., 1912. Вып. 2. С.457.

3. ЦИАМ, ф. 420, оп. 1, д. 10, л. 6 об.- 7.

4. Карамзин Н.М. Записки старого московского жителя. М.,

5. РГАДА, ф. 1355, оп. 1, д. 775, л. 34.

6. Литературный музеум на 1827 год. М., 1827. С.143-144.

7. Иванчин-Писарев Н.Д. Вечер в Симонове. М., 1840. С. 54-55, 74.

8. Дамский журнал. 1830. № 24. С. 165-166.

9. Телескоп. 1833. №2. С. 252-257.

10. Русский вестник. 1875. №5. С. 125; Переписка А.Х. Востокова в повременном порядке. СПб., 1873. С.VIII.

11. Шамаро А. Действие происходит в Москве. М., 1979. С. 22.

12. Загоскин М.Н. Москва и москвичи. М., 1848. Т. 3. С. 266.

13. Московские епархиальные ведомости. 1871. №8. С. 79.

14. ЦИАМ, ф. 420, д. 369, л. 1-5.

15. ЦИАМ, ф. 420, Д. 870-875.

16. Остроумов И.В. Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Старом Симонове. М., 1912. С. 89.

17. ЦМАМ. Ф. 415, оп. 16, д. 142, л.1-2.

18. По революционной Москве. М., 1926. С. 214-215; История завода «Динамо». М., 1961. Т.1. С. 17, 41, 46.

19. Кржижановский С.Д. Воспоминание о будущем. Сборник. М.,

20. Шамаро А. Указ. соч. С. 24: Мотор. 1932. № 140. С. 4.

21. Евстафий. Московский мужской ставропигиальный Симонов монастырь. М., 1867. С. 3, 4, 12.

22. Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1996. С.349,

23. Топоров В.Н. Бедная Лиза Карамзина. Опыт прочтения. М.,

1995. С. 107; Зорин А.Л. Немзер А.С. Парадоксы чувствительности // «Столетья не сотрут» М., 1989. С. 12.

24. Чусова М.А. Тюфелева роща в Москве // Московский журнал.

25. Пассек В.В. Указ. соч. С. 66; ЦИАМ, ф. 420, д.1175, л.

26. Шипилин Л.В. Большевистский путь борьбы и побед. М.,

27. Карамзин Н.М. Записка о достопамятностях Москвы // Москва в описаниях XVIII века. М., 1997. С.294.

Источник