- Биоценоз — характеристика, виды, организмы, примеры и значение

- Видовое разнообразие биоценоза

- Структура биоценоза

- Пространственная структура

- Экологическая структура

- Трофическая структура

- Состав биоценоза

- Какие организмы входят в состав биоценоза

- Чем биоценоз отличается от агроценоза и экосистемы

- Примеры биоценоза

- Роль биоценоза

- Биоценоз — примеры. Естественные и искусственные биоценозы

- Что такое биоценоз?

- Когда появилось это понятие?

- Классификация

- Естественные биологические сообщества

- Искусственные биологические системы

- Структурные единицы биосистем

- Структура биологических систем

- Пространственная структура

- Видовая структура биологических сообществ

Биоценоз — характеристика, виды, организмы, примеры и значение

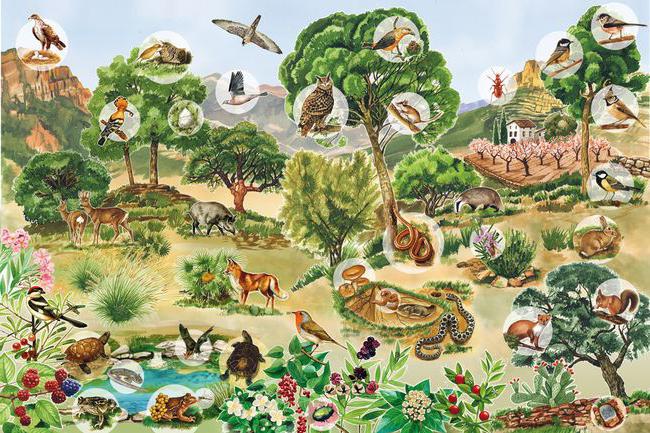

Биоценозом называют совокупность живых существ, которые населяют определенную территорию, отличающуюся от других по ряду показателей. Все организмы имеют одинаковые потребности в условиях окружающей среды. Жизнь биоценоза представляет собой иерархические отношения, в которых каждый из участников играет свою роль.

Видовое разнообразие биоценоза

Биологические единства формируются в процессе совместного существования организмов на протяжении долгого времени. Видовой состав каждого биоценоза уникален. Его разнообразие зависит от возраста: чем он моложе, тем меньше в нем видов организмов. Видовое разнообразие наблюдается в сложившихся и зрелых биоценозах.

Структура биоценоза

Видовая структура характеризует разнообразие и численность представителей разных групп в конкретном биологическом единстве. Различают богатые и бедные биоценозы. В любом из них есть доминанты, формирующие его внешний облик. Доминантные виды, без которых невозможно существование остальных организмов, называются эдификаторами. С их сокращением меняется сам биоценоз.

Пространственная структура

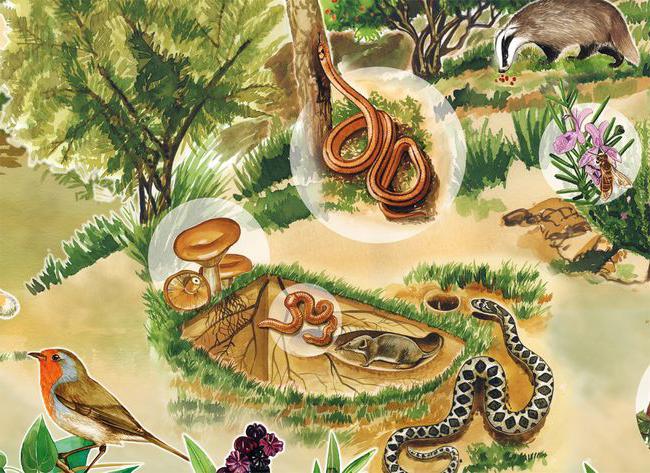

Пространственная структура характеризуется распределением растений. Ярусами называют вертикальную структуру сообщества, каждый из них обладает неповторимыми характеристиками. Древесный ярус представлен высокими деревьями. Их листва хорошо пропускает солнечные лучи, которые ловит второй ярус деревьев, подпологовый. В условиях затенения образуется ярус подлеска, представителями которого являются кустарники и низкорослые деревца. Ярус подроста представлен молодыми деревьями, которые в перспективе могут вырасти до первого яруса. Лесные травы и многолетние растения формируют травяно-кустарничковый ярус. Почву покрывает собой мохово-лишайниковй ярус. Пространственная структура растений влияет на видовой состав животных.

Экологическая структура

Экологическая структура выражена определенным соотношением экологических групп организмов, которые выполняют в биоценозе определенные функции. Количество всех живых существ зависит от неорганической среды.

Трофическая структура

Трофическая структура характеризуется пищевым взаимоотношением различных видов. Автотрофные организмы питаются органическими веществами, которые сами и создают. Гетеротрофы используют в качестве источника энергии готовые органические соединения животного и растительного происхождения.

Состав биоценоза

Биологическое единство формируется на основе взаимодействия фитоценоза, зооценоза и микробиоценоза. Фитоценоз представляет основу биоценоза, в нем протекают процессы создания и переработки органического вещества. От фитоценоза зависит облик, структура, климат и видовое разнообразие конкретного единства. В подобном единстве существуют положительные и отрицательные взаимодействия. Главным качеством фитоценоза является устойчивость во времени: он способен поддерживать собственное существования без постороннего вмешательства.

Совокупность различных видов живых существ, обитающих в одном биологическом сообществе, называют зооценозом. Ему тоже отведена важная экологическая роль. Зооценоз участвует в ускорении преобразования энергии, сохраняет структуру фитоценоза. У каждого вида животных есть определенная функция.

Под микробиоценозом подразумевают совокупность всех микроорганизмов, которые существуют в условиях одного сообщества. Сюда входят существа как растительного, так и животного происхождения.

Какие организмы входят в состав биоценоза

Фитоценоз чаще всего представлен как высшими, так и низшими растениями. Видовое богатство обуславливают климатические условия. Общее количество организмов зависит от внешних условий и возраста самого биоценоза. Все участники фитоценоза действуют друг на друга, поэтому совместная жизнь накладывает отпечаток на внешний облик единства.

Животные в составе зооценоза всегда представлены несколькими поколениями. Человек своими действиями может нарушить или полностью разрушить этот структурный компонент биоценоза. Микробиоценоз объединяет бактерии, грибы, низшие водоросли.

Чем биоценоз отличается от агроценоза и экосистемы

Агроценоз — это система, которую создал человек для своих нужд. Видовой состав и отношения между организмами в биоценозе формируются на протяжении долгого времени. В агроценозе всегда господствует искусственный отбор. Люди создают искусственные единства для того, чтобы вырастить сельскохозяйственные культуры или животных. Биоценозы получают извне только солнечную энергию, продуктивность агроценоза всегда можно повысить за счет мелиорации, внесения удобрений.

Научная литература дает схожее объяснение терминам «биоценоз» и «экосистема», поэтому их часто взаимозаменяют. Жизнедеятельность организмов в каждой экосистеме возможна при постоянной выработке энергии. Различают простые и сложные, искусственно созданные и природные экосистемы.

Примеры биоценоза

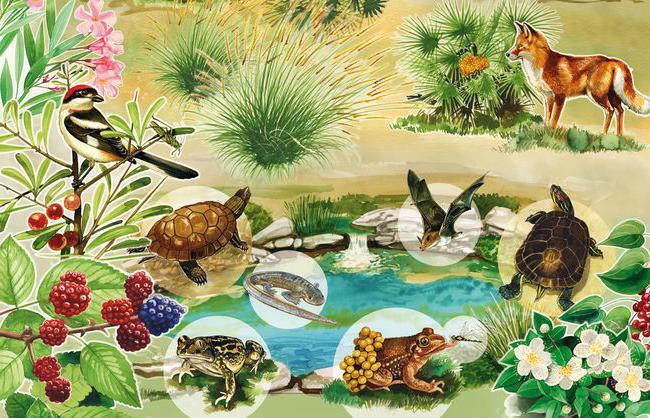

Возникший естественным путем луг отличается однородным рельефом. Доминирующими организмами в нем являются травы. Первый ярус представлен низкорослыми многолетниками, в том числе клевером, будрой, мышиным горошком. На втором ярусе растут злаковые культуры: мятлик, тимофеевка, тысячелистник, кострец безостый.

Большинство растений являются медоносами, поэтому на лугах летом много пчел, бабочек и шмелей. Зеленью питаются насекомые, в том числе гусеницы, кузнечики и жуки. Земноводные и пресмыкающиеся животные служат источником пищи для хищных птиц и крупных млекопитающих.

Роль биоценоза

Биологические сообщества благодаря постоянному превращению энергии обеспечивают круговорот веществ в природе. Крупные биоценозы являются источником кислорода, задерживают вредные газы и пыль. Биоценозы водоемов — это источники питьевой воды. Антропогенная деятельность приводит к разрушению естественных биологических единств. На их восстановления уходят века. Человек страдает от таких катастроф в первую очередь.

Источник

Биоценоз — примеры. Естественные и искусственные биоценозы

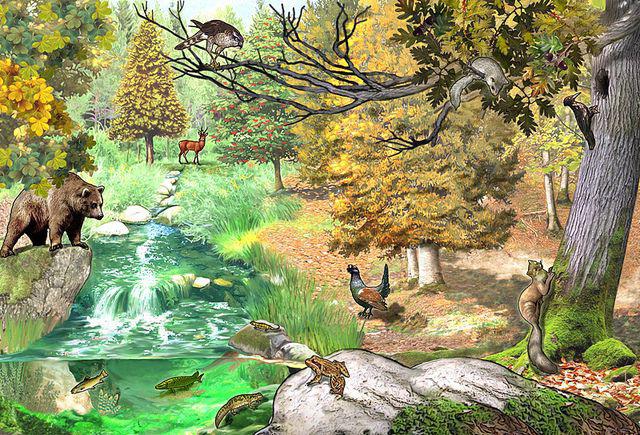

В процессе повседневной жизни далеко не каждый человек замечает свое взаимодействие с различными природными комплексами. Спеша на работу, вряд ли кто-то, кроме разве что профессионального эколога или биолога, обратит особое внимание на то, что он пересек сквер или парк. Ну прошел и прошел, что с того? А ведь это уже биоценоз. Примеры подобного невольного, но постоянного взаимодействия с экосистемами каждый из нас сможет вспомнить, если только задумается. Постараемся более детально рассмотреть вопрос о том, что же такое биоценозы, какими они бывают и от чего зависят.

Что такое биоценоз?

Скорее всего, мало кто помнит, что изучал в школе биоценозы. 7 класс, когда по биологии проходят эту тему, остался далеко в прошлом, да и вспоминаются совсем другие события. Напомним, что же такое биоценоз. Слово это образовано путем слияния двух латинских слов: «биос» — жизнь и «ценоз» — общие. Обозначает этот термин совокупность обитающих на одной территории, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой микроорганизмов, грибов, растений и животных.

Любое биологическое сообщество включает в себя такие компоненты биоценоза:

- микроорганизмы (микробиоценоз);

- растительность (фитоценоз);

- животные (зооценоз).

Каждая из этих составляющих играет важную роль и может быть представлена особями разных видов. Однако следует отметить, что фитоценоз является ведущим компонентом, определяющим микробиоценоз и зооценоз.

Когда появилось это понятие?

Понятие «биоценоз» было предложено немецким гидробиологом Мёбиусом еще в конце XIX века, когда он изучал в Северном море места обитания устриц. Во время исследования он установил, что эти животные могут жить только в строго определенных условиях, характеризуемых глубиной, скоростью течения, соленостью и температурой воды. Кроме того, Мёбиус отмечал, что вместе с устрицами на одной территории обитают строго определенные виды морских растений и животных. Исходя из полученных данных, в 1937 году ученый ввел рассматриваемое нами понятие для обозначения объединения групп живых организмов, обитающих и сосуществующих на одной территории, вследствие исторического развития видов и длительного естественного отбора. Современное понятие «биоценоз» биология и экология трактуют несколько иначе.

Классификация

Сегодня существуют несколько признаков, согласно которым можно классифицировать биоценоз. Примеры классификации на основании размеров:

- макробиоценоз (море, горные массивы, океаны);

- мезобиоценоз (болото, лес, поле);

- микробиоценоз (цветок, старый пень, листок).

Также биоценозы могут быть классифицированы в зависимости от места обитания. Основными признаны следующие три типа:

Самой простой классификацией биологических сообществ является их разделение на естественные и искусственные биоценозы. Среди первых выделяют первичные, образовавшиеся без влияния человека, а также вторичные, которые подверглись изменению из-за воздействия природных стихий либо деятельности человеческой цивилизации. Рассмотрим более подробно их особенности.

Естественные биологические сообщества

1. Возникают сообщества из готовых элементов, которыми могут выступать как представители отдельных видов, так и целые комплексы.

2. Отдельные части сообщества могут быть заменяемыми. Так, один вид может быть вытеснен и полностью заменен другим, имеющим сходные требования к условиям существования, без отрицательных последствий для всей системы.

3. Из-за того, что в биоценозе интересы различных видов противоположны, то вся надорганизменная система основывается и существует благодаря уравновешиванию сил, направленных противоположно.

4. Каждое природное сообщество строится на количественной регуляции одного вида другими.

5. Размеры любых надорганизменных систем зависят от внешних факторов.

Искусственные биологические системы

- водохранилища;

- каналы;

- пруды;

- осушенные болота;

- пастбища;

- поля для выращивания различных сельскохозяйственных культур;

- полезащитные лесные полосы;

- искусственно возобновляемые лесопосадки.

Характерными особенностями агроценозов являются:

Подобные искусственные системы экологически довольно неустойчивы, и без человеческого участия агроценозы овощных и зерновых культур просуществуют около года, агробиоценозы многолетних трав продержатся примерно три года. Наиболее устойчивы биоценозы искусственные плодовых культур, так как без воздействия человека они смогут существовать несколько десятилетий.

- агрофитоценоз как основа жизнедеятельности;

- отсутствие саморегуляции системы;

- низкое видовое разнообразие;

- доминирование домашних животных или окультуренных растений;

- получение дополнительной поддержки от человека (борьба с сорняками и вредителями, внесение удобрений и другое);

- невозможность длительного существования без человеческого участия.

Однако следует отметить, что даже самые бедные в видовом разнообразии агроценозы имеют в своем составе десятки видов организмов, относящихся к различным экологическим и систематическим группам. Любое поле, засеянное человеком кормовыми или сельскохозяйственными культурами, — это населенный разными живыми организмами биоценоз. Примеры — это и поле ржи или пшеницы, где кроме основной культуры «обитают» и сорняки; и различные насекомые (как вредители, так и их антагонисты); и множество микроорганизмов и беспозвоночных.

Структурные единицы биосистем

Как уже говорилось, естественные и искусственные биоценозы состоят из нескольких устойчивых структурных компонентов, таких как фитоценоз, зооценоз и микробиоценоз. Ведущим из них является фитоценоз, представляющий собой устойчивое сообщество растений. Благодаря своей фиксированности и неподвижности, именно он служит относительно постоянной основой структуры биологической системы. Микроорганизмы, в отличие от растений, не прикреплены к какому-либо участку поверхности и могут быть перенесены ветром или водой на довольно большие расстояния. Взаимосвязь компонентов биоценоза проявляется в зависимости животных от растений, так как только представители флоры могут преобразовывать вещества неорганические в органические.

Большую роль в жизнедеятельности любого биоценоза играют разнообразные микроорганизмы, которые способствуют преобразованию мертвой органической материи в минеральные вещества.

Структура биологических систем

- Пространственной, вертикальной или горизонтальной, образующейся вследствие освоения видами пространства биологического сообщества и являющейся результатом конкурирующих отношений за источники энергии.

- Видовой, определяемой составом, богатством и разнообразием элементов биосистемы, а также соотношением численности всех популяций, в нее входящих. Виды биоценоза, имеющие наибольшее количественное представительство, называют доминантами.

- Трофической или пищевой, которая определяется цепями питания между организмами.

Все разнообразные структурные аспекты биоценозов тесно взаимосвязаны между собой. Как правило, чем сложнее организована пространственная структура, тем богаче и разнообразнее её видовое представительство. На протяжении времени структура биоценоза изменяется в незначительных пределах. Такое состояние относительной устойчивости, возникающее в процессе взаимодействия составляющих элементов, называется гомеостазом.

Рассмотрим более детально основные структуры, характеризующие биоценоз.

Пространственная структура

Вертикальная структура образуется в результате распределения разных видов растений и животных по различным высотным уровням биосистемы, что приводит к формированию ярусности. Такой строй во многом определяется ярусностью растительного сообщества, а именно горизонтами расположения наиболее продуктивных частей растений, таких как корневая система и фотосинтезирующая листва. Для фитоценоза характерна как надземная, так и подземная ярусность. Первая проявляется в возможности совместного произрастания множества видов растений, обладающих различной потребностью в солнечном свете. Наиболее ярко это выражено в лесах умеренного климатического пояса, где имеются древесный и кустарниковые верхние ярусы, несколько ниже расположены полукустарники и травы, а непосредственно около поверхности земли — надпочвенный ярус, обычно состоящий изо мхов или лишайников.

Подземная ярусность в биологических системах позволяет фитоценозу наиболее полно использовать почвенную влагу, благодаря различной глубине расположения корневой системы растений. Для степных районов характерно трехуровневое расположение: наиболее глубоко залегают стержнекорневые системы, затем идут корни различных злаковых культур, а совсем близко к поверхности – клубни, луковицы и корневые системы однолетних растений.

Отражением горизонтальной структуры биоценоза являются синузии – части фитоценоза, состоящие из растений одного или нескольких близких видов, экологически или пространственно отделенных друг от друга. Они могут быть временными или постоянными, эпифитными, ярусными или внутрипочвенными.

Видовая структура биологических сообществ

Отличительной чертой любого биоценоза является его видовая структура. Сложность и разнообразие видового состава в значительной степени определяется средой обитания и степенью сложности условий, в которых существует биоценоз. Примеры бедного видового разнообразия – высокогорья, тундры, пустыни. Биосистемы с богатым набором видов – коралловые рифы и тропические леса.

Биологические виды, преобладающие по количеству, являются видовым ядром и называются доминантами. Так, в березовом лесу это будет береза, на пшеничном поле – пшеница. В любом биоценозе есть виды, которые существуют только благодаря доминантам, это так называемые предоминанты, например, косуля в лесном подлеске или белка в сосново-еловом лесу.

Кроме того, в биологических сообществах есть эдификаторы, то есть животные или растительные виды, которые создают необходимые условия для жизни другим существам. Так, к примеру, в степных биоценозах мощнейшим эдификатором является ковыль.

Для того чтобы оценить роль того или иного вида в структуре биологического сообщества, применяются показатели, базирующиеся на количественном учете, такие как его обилие, частота встречаемости, индекс разнообразия Шеннона и видовое насыщение.

Источник