Пруд и его экосистема

Общие сведения

Искусственные водные объекты должны иметь системы регулирования стока и притока воды, в зависимости от источников ее поступления.

Чем больше объем воды, тем устойчивее экосистема, тем она более способна к саморегулированию и восстановлению. Она более жизнеспособна и не требует повышенного внимания и контроля со стороны ее создателя.

Экосистема пруда, как и любая друга, есть совокупность живых организмов, существующих в определенных, в этом случае заранее заданных, условиях и взаимодействующих между собой и со средой. Видовое разнообразие, как и у другого водоема со стоячей водой, невелико.

Растения

Количество, попадающего и проникающего в глубину водоема света и сезонный оборот воды таковы, что чем они мельче, тем большее количество зеленной массы может быть произведено. Именно эта особенность, оставшись без надлежащего внимания, преобразует пруд в болото.

Пищевая цепь

Органическими остатками на «дне» питаются ракообразные, не брезгуют и некоторые виды рыб. Например: сом. Рыбы – судак, щука, карась, карп, красноперка и другие стоят на следующей ступени пищевой цепи.

На самой вершине трофической цепи находятся водоплавающие птицы. Такие как: гусиные и утиные, цапли и выпи, курочки и кулики, выдры и нутрии.

К экосистеме пруда можно отнести несколько видов пресмыкающихся и земноводных: уж, гадюка, лягушка, черепаха.

Замыкают кругооборот органических веществ – сапрофитные бактерии, грибы и черви, которые преобразовывают их в неорганические. От них зависит чистота и прозрачность воды. Дно накапливает значительное количество ила, опавшей листвы, органических отходов и погибших животных. Если в экосистему не будут привноситься какие-либо дополнительные органические удобрения или экзотические виды живых организмов, то редуценты – разрушители справятся, и водоем будет находиться в надлежащем виде и состоянии.

Видео — Природа на Северном Урале — Пруд

Источник

Искусственный и естественный водоем

Искусственный и естественный водоем (пруд, озеро) – это самый понятный и известный каждому с детства водный элемент. Пруд- водоем с непроточной водой, разной формы и размера, естественного или искусственного происхождения, используемый для эстетических и утилитарных функций человека. Озеро- водоем большего размера нежели пруд, происхождение его естественное. Если на Вашем участке уже имеется естественный водоем — Вы счастливец! Это значит, водно-экологическая система может свободно функционировать без вмешательства человека, и Вам остается только определиться со стилем сада (лесной, китайский, японский, пейзажный, русская усадьба) и подобрать соответственные растения для обрамления берега и толщи воды.

Но чаще всего владельцам участка за неимением естественного хочется создать искусственный водоем. Он может имитировать естественный в очертаниях, а может быть геометричной формы (круга или квадрата). Пруды можно разделить по функциям на : пруд-купальню, пруд эстетический, пруд для разведения рыбы, пруд для заема воды, и мульти – функциональный (совмещающий разные функции). Важной условием существования всех искусственных водоемов – создание устойчивой экосистемы,что позволяют сделать растения.

Пруд купальня состоит из двух частей — зона купания и зона мелководья с растениями (регенерации), которые чистят экосистему. Мелководную зону можно сделать больше, переходящей в пруд, тогда сюда можно выпускать на лето рыбу. Эстетический пруд не подходит для купания и заема воды, чаще всего он небольшой формы.

Источник

Экосистема пруда

В диком пруду кипит жизнь; он немного напоминает область литорали озера. Это впечатление создают многочисленные растения и животные, разместившиеся на всем пространстве пруда.

Пруд – это небольшой внутренний водоем, обычно искусственный, который можно наполнять водой или спускать ее. Это очень важный элемент ландшафта, удобный для земледельцев, лесников и гидрологов. Для животных и растений, обитающих в окрестностях пруда, он играет стабилизирующую роль, для водной сети и является источником воды, например питьевой. На территориях, где мало воды, мало рек и ручьев или они полностью отсутствуют, пруды играют роль оазиса жизни и накопительных буферов, предотвращающих слишком быстрый сток воды с территории.

Количество накопленной воды непосредственно влияет на хозяйственную деятельность человека, потому что, в частности, регулирует циркуляцию подпочвенных вод, а они, в свою очередь, оказывают значительное и положительное влияние на состояние сельского хозяйства, рек и ручьев. Еще недавно пруды в массовом порядке ликвидировались, а прилегающие к прудам сырые участки земли осушались – таковы были установки планового землепользования. К сожалению, в результате этих действий уже через год отсутствие пруда негативно сказывалось на состоянии местной природы, а также лесных и сельскохозяйственных угодий. Как правило, очень трудно восстановить гидрологическую сеть, в которой жизнь поддерживал ликвидированный пруд или сеть прудов и прилегающих к ним сырых участков. Вследствие этого произошли необратимые деструктивные изменения в местном, естественном круговороте воды.

Следует упомянуть еще об одной роли прудов, которую им назначил человек. В сельской местности, где нет доступа к водопроводу, пруд играет роль противопожарного водоема, а значит, его роль для местного общества становится более важной: пруд позволяет спасать горящие здания в расположенных поблизости хозяйствах.

Больше минеральных солей

Вода в пруду содержит намного больше минеральных солей, чем в озере или в реке. Концентрация колеблется в течение года: весной пруд накапливает больше воды (тающие снег и лед, частые снеговые и дождевые осадки, а также быстро стекающая по поверхности вода, по еще мерзлой земле) – тогда концентрация минеральных солей снижается. Жарким летом и во время холодной зимы количество воды значительно уменьшается, автоматически увеличивается концентрация. От количества соли зависит продуктивность пруда, то есть склонность к зарастанию: через несколько столетий он может превратиться в болото, торфяник или сырой луг.

В зависимости от продуктивности пруда в нем обитают различные виды растений и животных.

Кислород в пруду

Благодаря большому количеству зеленых растений с подводными и надводными листьями и небольшой глубине пруда содержание кислорода в нем высоко. Хотя в пруду часто меняется степень насыщения кислородом, ветер вызывает волны, и вода снова насыщается кислородом. Благотворное влияние также оказывают град и крупный дождь. Вода в пруду, из-за небольших размеров и малой глубины (1-2 м) водоема, быстро перемешивается, концентрация животворного газа выравнивается.

Пруды для разведения рыбы

Там, где по естественным причинам много прудов, образуется сеть прудов для разведения рыбы. Это тема особенно близка рыболовам, потому что разведение рыб в пруду непосредственно влияет на разные сферы рыбной отрасли: получение мальков для зарыбления открытых естественных водоемов, возникновение мест для платной рыбалки. Вода, используемая для разведения рыбы, сбрасывается в естественные водоемы и снижает их качество.

Отдельные пруды отличаются друг друга, в зависимости от того, для чего они предназначены:

- зимовальные пруды – небольшие и глубокие пруды для зимовки рыб;

- выростные пруды площадью до 20 га и глубиной до 2 м, служащие для выращивания двухлетних рыб;

- нагульные пруды площадью 100-750 га, служащие для откармливания рыб до нужного размера;

- мальковые пруды, предназначенные для выращивания мальков, глубиной около 1 м, площадью 3-7 га;

- садок – маленький пруд, служащий для подрастания мальков;

- нерестовые пруды – это самые маленькие и мелкие пруды, с очень чистой водой и большим количеством растений, служащие для нереста рыб.

Растительность

В естественном пруду богатый растительный покров. У берега встречаются земноводные растения, такие как уруть, болотница игольчатая, рдест злаковый, болотник. В искусственных прудах таких растений обычно нет.

На мелководье обильно растут камыши и тростник. Чуть глубже буйно разрастаются рдест плавающий и стрелолист обыкновенный- Любопытно, что кувшинковые и кубышки лишь изредка поселяются в прудах. Большую часть дна занимают глубоководные растения, такие как рдесты, элодеи, уруть, харовые водоросли.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Пруд экосистема

Экосистемы пресноводные — они подразделяются на три группы: лентические (от лат. — медленно, спокойно), стоячие воды (озера, пруды, водохранилища), лотические (от лат. — омывающий), проточные воды (реки, ручьи, родники) и заболоченные участки (марши и болота). В лотических экосистемах выделяются экологические зоны: перекаты — участки с достаточно быстрым течением, где преимущественно обитают организмы, способные прикрепляться к субстрату, или хорошие пловцы (форель); и плесы — глубоководные участки с медленным течением, как правило, с мягким фунтом, что благоприятно для водных растений и развития планктона.[ . ]

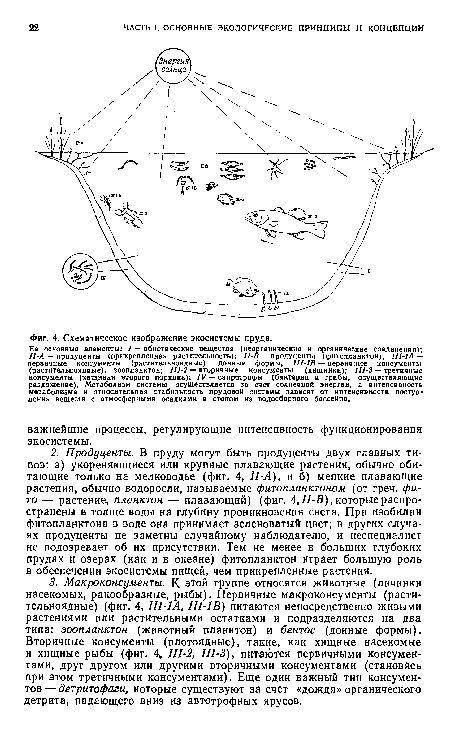

Экосистема — совокупность живых организмов и их среды обитания, объединенных вещественно-энергетическими взаимодействиями. Выделяют микро-экосистемы (напр., ствол шлющего дерева и т.п.), мезоэкосистемы (лес, пруд и т.п.) и макроэкосистемы (океан, континент и т.п.). Глобальная Э. одна — биосфера. Основные компоненты экосистемы представлены на схеме 4.[ . ]

Экосистема (от греч. oikos — жилище, местопребывание и systerna -сочетание, объединение). Совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов. Термин экосистема предложен А.Тенсли (1935). Понятие экосистема приложимо к объектам разной сложности и размеров. Можно выделить экосистемы пруда или озера в целом и в то же время различать экосистемы прибрежных зарослей водных растений или донной области. Массив леса — экосистема, в пределах которой находятся экосистемы почв разного типа, экосистема гниющего пня и т.д. Чаще под экосистемой понимают совокупность организмов и неживых компонентов среды их обитания, при взаимодействии которых происходит более или менее полный биотический круговорот (с участием продуцентов, консументов и редуцентов). Термин “экосистема” приложим и к искусственной экосистеме (сельскохозяйственные угодья, сады, парки, сооружения биологической очистки сточных вод и пр.). Экосистемы могут быть высоко устойчивыми, сохраняющими свои характерные особенности на протяжении длительного времени, или кратковременными (например, экосистема эфемерных водоемов) Независимо от степени сложности, экосистема характеризуется видовым составом, численностью входящих в нее организмов, биомассой, соотношением отдельных трофических групп, интенсивностью процессов продуцирования и деструкции органического вещества. В настоящее время термин “экосистема” часто употребляется как синоним термина“биогеоценоз”. Элементарная территориальная единица (reference (landscape) unit). Территориальная единица, в которой отражаются различимые состояния свойств поверхности. Выделение территории основывается на гомогенности ее состояния с биофизической, хозяйственной или географической точки зрения. Выделение зависит также от масштаба или единицы картографирования. Способность мувствоваться в другого индивида, иное живое существо, видеть мир его глазами, изнутри понимая его поведение. Предпосылка гуманисгики как научного подхода.[ . ]

В экосистеме, представляющей собой взаимообусловленный комплекс живых и косных компонентов как одну из наиболее сложных природных систем, всегда существует обмен веществом и энергией. В каждой экосистеме, как объекте разной сложности и размеров, например, в пруду с обитающими в нем растениями, рыбами, беспозвоночными животными, Микроорганизмами, донными отложениями, с характерными для него изменениями температуры, количества растворенного в воде кислорода, состава воды и т. п., с определенной биологической продуктивностью или в лесу с лесной подстилкой, почвой, микроорганизмами, с населяющими его птицами, травоядными и хищными млекопитающими, с характерным для него распределением температуры и влажности воздуха, света, почвенных вод и др. факторов среды, присущи свойственные ей обмен вещества и энергии. Гниющий пень в лесу, с живущими на нем и в нем организмами и условиями обитания, тоже рассматривается как экосистема.[ . ]

Если в экосистеме суточная продукция кислорода составляет примерно 8 г/м3, а продукция превышает дыхание, то это служит показателем благоприятных условий в экосистеме, так как в толще воды производится избыток пищи, который обеспечивает существование донных организмов и жизнедеятельность всех популяций экосистемы в периоды с неблагоприятными условиями освещения и температуры. При загрязнении нашего воображаемого пруда органическим веществом потребление кислорода (дыхание) превысит его выделение и содержание Ог в воде снизится. Постепенно возникнут анаэробные (бескислородные) условия, при которых рыба и большинство других животных не могут существовать. Чтобы оценить состояние массы воды, мы должны не только измерять концентрацию кислорода, но и определять скорость изменения и баланс продукции и потребления пищи в суточном и годичном цикле. Таким образом, постоянное наблюдение за концентрацией кислорода служит одним из удобных способов «прощупывания пульса» и оценки «здоровья» водной экосистемы. Стандартным методом определения загрязненности служит также определение «биохимического потребления кислорода» (БПК) (гл. 16).[ . ]

Если в экосистеме суточная продукция кислорода составляет примерно 8 г/м3, а продукция превышает дыхание, то это служит показателем благоприятных условий в экосистеме, так как в толще воды производится избыток пищи, который обеспечивает существование донных организмов и жизнедеятельность всех популяций экосистемы в периоды с неблагоприятными условиями освещения и температуры. При загрязнении нашего воображаемого пруда органическим веществом потребление кислорода (дыхание) превысит его выделение и содержание Ог в воде снизится. Постепенно возникнут анаэробные (бескислородные) условия, при которых рыба и большинство других животных не могут существовать. Чтобы оценить состояние массы воды, мы должны не только измерять концентрацию кислорода, но и определять скорость изменения и баланс продукции и потребления пищи в суточном и годичном цикле. Таким образом, постоянное наблюдение за концентрацией кислорода служит одним из удобных способов «прощупывания пульса» и оценки «здоровья» водной экосистемы. Стандартным методом определения загрязненности служит также определение «биохимического потребления кислорода» (БПК) (гл. 16).[ . ]

РАЗМЕР ЭКОСИСТЕМЫ — пространства (объем), при наличии которого возможно осуществление процессов саморегуляции и самовосстановления совокупности составляющих экосистему средообразующих компонентов и элементов. Размер любой системы, в том числе экологической, не может определяться в физических единицах измерения (длины, площади, объема и т. д.), но лишь системной мерой, учитывающей осуществимость протекающих процессов обмена и управления. Например, водные экосистемы иногда занимают очень незначительные объемы (пруд, небольшое озеро), в то время как элементарные арктические экосистемы суши отнимают нередко сотни и тысячи гектаров.[ . ]

Рыбный пруд — удачный пример того, как вторичная продукция зависит от 1) длины пищевой цепи, 2) первичной продуктивности и 3) природы и величины привносимой извне энергии в систему пруда. Как показано в табл. 3.11, большие озера и моря дают на 1 м2 меньше рыбы, чем небольшие продуктивные удобряемые пруды при интенсивном ведении хозяйства, и дело не только в том, что в крупных водоемах первичная продуктивность ниже и пищевые цепи длиннее, но и в том, что в этих крупных водоемах человек собирает лишь часть популяции консументов, а именно ту часть, которая ему выгодна. Кроме того, выход продукции в несколько раз выше при разведении растительноядных видов (например, карпа), чем при разведении хищных (окуней и др.); последним, разумеется, нужна более длинная пищевая цепь. Высокие выходы продукции, указанные в табл. 3.11. Поэтому при расчете продукции на единицу площади в таких случаях следовало бы включать и площадь той земли, с которой поступает дополнительная пища. Многие неправильно оценивают высокую продуктивность водоемов в странах Востока, сравнивая ее с продуктивностью рыбных прудов в США, куда обычно дополнительной пищи не поступает. Естественно, что способ ведения прудового хозяйства зависит от плотности населения в данном районе.[ . ]

ВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА — экосистема, в биотопе которой преобладает вода в жидком ее состоянии (например, озеро, пруд, болото).[ . ]

ВОДНАЯ ЭКОСИСТЕМА — экосистема, в структуре и функционировании которой среди абиотических факторов ведущая роль принадлежит воде, служащей средой обитания организмов (Мировой океан, реки, озера, пруды, болота и др.).[ . ]

К водным экосистемам (водоемам) относятся океаны, моря, озера, реки и ручьи, пруды и болота. Они делятся на две группы: проточные (реки, ручьи) и непроточные (озера, пруды, болота).[ . ]

Природные экосистемы могут быть самого различного объема и протяженности. Это и капля воды с ее обитателями, и лужа, пруд, луг, тайга, степь (рис. 4.2).[ . ]

Природная экосистема (биогеоценоз) устойчиво функционирует при постоянном взаимодействии ее элементов, круговороте веществ, передаче химической, энергетической, генетической и другой энергии и информации по цепям-каналам. Согласно принципу равновесия любая естественная система с проходящим через нее потоком энергии и информации имеет тенденцию к развитию устойчивого состояния. При этом устойчивость экосистем обеспечивается автоматически за счет механизма обратной связи. Обратная связь заключается в использовании получаемых данных от управляемых компонентов экосистем для внесения корректив управляющими компонентами в процесс. Рассмотренные выше взаимоотношения «хищник» — «жертва» в данном контексте можно описать несколько подробнее; так, в водной экосистеме хищные рыбы (щука в пруду) поедают другие виды рыб-жертвы (карась); если численность карася будет увеличиваться —это пример положительной обратной связи; щука, питаясь карасем, снижает его численность—это пример отрицательной обратной связи; при росте числа хищников снижается число жертв, и хищник, испытывая недостаток пищи, также снижает рост своей популяции; в конце концов в рассматриваемом пруду устанавливается динамическое равновесие в численности и щуки, и карася. Постоянно поддерживается равновесие, которое исключало бы исчезновение любого звена трофической цепи (рис. 64).[ . ]

Если многие .пруды и озера хррошо изучены как целые экосистемы, то реки в этом отношении изучены очень мало. Такое положение объясняется главным образом тем, что, как будет показано ниже, реки представляют собой большие и неполные системы. Имеется ряд превосходных исследований по энергетике пищевых цепей в реках; в этих работах особое внимание уделяется рыбам. Группой исследователей хсфошо изучена Темза в Англии (см. Манн, 1964, 1965, 1969). Поскольку большинство рек в окрестностях городов хотя бы на некотором протяжении сильно загрязнены, хорошим справочником для начинающих послужит небольшая книга Хайнеса (1960) «Биология загрязненных вод».[ . ]

Границы этой экосистемы очерчены границами лишайника, но ее существование будет достаточно стабильным, если вынос будет компенсироваться поступлением вещества. Но есть экосистемы, в которых внутренний круговорот вещества вообще малоэффективен — реки, склоны гор — здесь стабильность поддерживается только перетоком вещества извне. Многие системы достаточно автономны — пруды, озера, океан, леса и др. Но даже биосфера Земли часть веществ отдает в Космос и получает вещества из Космоса.[ . ]

Пресноводные экосистемы — лентические (стоячие воды): озера, пруды, водохранилища и др., лотические или текущие воды (реки, ручьи) и заболоченные угодья (болота и марши).[ . ]

ПРЕСНОВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ (П .э.) — водные экосистемы, соленость воды в которых не превышает 3,5% (реки, озера, пруды, ручьи, временные водотоки). Если для организмов наземных экосистем основная проблема — добыча пищи и воды, то главным дефицитом в П.э. является содержание кислорода в воде. При общей схеме функционирования П.э. и наземных фотоавтотрофных экосистем (см. Аесные экосистемы), у них есть немалые отличия (табл. 31).[ . ]

Важным элементом экосистемы является водная среда. Вследствие изотропности водной среды физико-химические факторы в ней варьируют в меньших пределах и с меньшей скоростью, чем на суше. Процессы конвекции и диффузии растворимых субстанций способствуют унификации абиотических факторов, что лимитирует разнообразие возможных обитателей и затрудняет определение границ крупных био-мов (т.е. содружества живых организмов, населяющих географические зоны). Термин «лимнические экосистемы» обозначает совокупность проточных, озерных и стагнирующих континентальных вод. Эти экосистемы подразделяются на застойные (озера, пруда, болота), где обновление воды происходит очень медленно, проточные (реки, потоки и т.д.), где движение воды быстрое. В застойных экосистемах содержание растворенного кислорода понижено (озера, болота) вследствие слабого движения воды. Это делает их уязвимыми по всякому загрязнению органическими веществами.[ . ]

Рассмотрим в качестве экосистемы пруд в целом, отложив исследование населяющих его популяций до второй части книги. Неотделимость живых организмов от неживой среды становится здесь очевидной сразу же. Пруд — это не только место, где обитают растения и животные; именно животные и растения делают пруд тем, чем он является. Бутыль, наполненная прудовой водой, или черпак с илом со дна пруда содержат смесь живых организмов и органических и неорганических веществ. Некоторые более крупные животные и растения могут быть извлечены из образца для подсчета и изучения, но мириады мелких живых существ трудно полностью отделить от заключающей их неживой среды, так чтобы не изменились ее свойства. Правда, можно обработать пробу воды или ила в автоклаве, после чего останутся только неживые материалы, но этот продукт уже не будет прудовой водой или почвой и будет иметь совсем иной вид и свойства.[ . ]

Существующие на Земле экосистемы разнообразны. Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева), мезоэкосистемы (лес, пруд и т.д.), макроэкосистемы (континент, океан и др.) и глобальную — биосфера.[ . ]

Подчеркнув зависимость пруда от суши, рассмотрим кратко наземную экосистему. Хотя луг на первый взгляд совершенно непохож на пруд и для их изучения требуются разные средства, оба типа экосистем имеют одну и ту же основную структуру и как экосистемы функционируют одинаковым образом. Конечно, на суше обитают иные виды, чем в воде, но их можно подразделить на такие же экологические группы, что наглядно показано в табл. 2.[ . ]

Частичную стратификацию пруда на верхнюю «зону продуцирования» и нижнюю «зону разложения и регенерации питательных элементов» можно иллюстрировать простыми измерениями суммарного суточного метаболизма в пробах воды. Для этой цели может быть использован метод «светлых и темных сосудов», дающий исходную точку для описания потока энергии (один из шести процессов, перечисленных в определении экосистемы). Параллельно берутся пробы воды, в которых с помощью специальных реактивов определяют исходное содержание кислорода на каждой глубине1. Затем пары светлых и темных бутылей погружают в пруд таким образом, чтобы пробы оказались на той же глубине, откуда они были взяты. Через 24 ч веревку с бутылями вытаскивают, определяют в каждой пробе содержание кислорода и сравнивают с исходной его концентрацией. Понижение концентрации кислорода в темных бутылях служит показателем дыхания находившихся в пробе продуцентов и консументов, а изменение содержания кислорода в светлых бутылях есть разность между потреблением кислорода при дыхании и его выделением при фотосинтезе, если таковой происходит. Сложение дыхания и чистой продукции или вычитание конечной концентрации кислорода в темной бутыли из концентрации в светлой (если исходная концентрация была в обеих бутылях одинаковой) дает оценку суммарного, или валового, фотосинтеза (продукция пищи) за сутки, так как количество выделяемого кислорода пропорционально продуцируемому сухому веществу.[ . ]

Характерной особенностью экосистемы всех интенсивно эксплуатируемых прудов является преобладание продукции бак-териопланктона над продукцией планктонных водорослей. Рацион бактериопланктона, по-видимому, в большей степени обеспечивается наличием органического вещества в водоеме.[ . ]

В настоящее время концепция экосистемы — это одно из наиболее главных обобщений биологии — играет весьма важную роль в экологии. Во многом этому способствовали два обстоятельства, на которые указывает Г. А. Новиков (1979): во-первых, экология как научная дисциплина созрела для такого рода обобщений и они стали жизненно необходимы, а во-вторых, сейчас как никогда остро встали вопросы охраны биосферы и теоретического обоснования природоохранных мероприятий, которые опираются прежде всего на концепцию биотических сообществ — экосистем. Кроме того, как считает Г. А. Новиков, распространению идеи экосистемы способствовала гибкость самого понятия, так как к экосистемам можно относить биотические сообщества любого масштаба с их средой обитания — от пруда до Мирового океана, и от пня в лесу до обширного лесного массива, например, тайги.[ . ]

Как и упрощенная искусственная экосистема космического корабля, экосистема пруда способна к самоподдержанию.[ . ]

В общем различия между реками и прудами сконцентрированы вокруг триады условий: 1) течения, являющегося значительно более важным контролирующим и лимитирующим фактрром в реках; 2) обмена между водой и сушей, относительно более интенсивно выраженного в реках, в результате чего создается более «открытая» экосистема и «гетеротрофный» тип метаболизма сообщества (см. фиг. 23); 3) распределения кислорода, которое в реках более равномерно, в связи с чем термальная или химическая стратификация либо совсем отсутствует, либо выражена слабо. Рассмотрим кратко эти условия.[ . ]

Как и упрощенная искусственная экосистема космического корабля, экосистема пруда способна к самоподдержанию. Неограниченному росту препятствуют взаимодействия между растениями-продуцентами, с одной стороны, животными и растениями (кон-сументами и редуцентами) — с другой. Консументы могут размножаться лишь до тех пор, пока они не перерасходуют запас имеющихся питательных веществ. Если их размножение окажется чрезмерным, то рост их численности прекратится, так как им не хватит пищи. Продуцентам в свою очередь постоянно требуются минеральные вещества. Они же вновь пускают в оборот отходы жизнедеятельности. Таким образом возобновляется круговорот: растения (продуценты) поглощают эти минеральные вещества и с помощью солнечной энергии воспроизводят из них богатые энергией питательные вещества.[ . ]

| Схематическое изображение экосистемы пруда. |  |

Сильно контрастируют водные и наземные экосистемы по размерам зеленых растений. Наземные автотрофы обычно не так многочисленны, но значительно крупнее (больше как размеры особей, так и биомасса, приходящаяся на единицу площади; см. табл. 2). Контраст особенно разителен, если сравнивать океан, где фитопланктон еще мельче, чем в пруду, и лес с его огромными деревьями. Сообщества мелководий прудов, озер и морей, а также болота, луга и пустыни образуют переход между этими двумя крайностями. Фактически всю биосферу можно рассматривать как широкий градиент экосистем с глубоким океаном на одном и высоким лесом на другом полюсе.[ . ]

Очень краткое определение экологической системы (экосистемы) — пространственно ограниченное взаимодействие организмов и окружающей их среды. Ограничение может быть физико-химическим (например, граница капли воды, пруда, озера, острова, пределов биосферы Земли в целом) или связанным с круговоротом веществ, интенсивность которого внутри экосистемы выше, чем между нею и внешним миром. В последнем случае границы экосистемы размыты, имеется более или менее широкая переходная полоса. Так как все экосистемы составляют иерархию в составе биосферы планеты и функционально связаны между собой, имеется непрерывный континуум (как сказано выше, он проблематичен между сушей и океаном). Прерывность и непрерывность сосуществуют одновременно. Об этом уже было упомянуто в главе 2. Там же была приведена схема экологических компонентов экосистемы (рис. 2.4). Это позволяет здесь дать лишь ее развернутое определение: информационно саморазвиваю-щаяся, термодинамически открытая совокупность биотических экологических компонентов и абиотических источников вещества и энергии, единство и функциональная связь которых в пределах характерного для определенного участка биосферы времени и пространства (включая биосферу в целом) обеспечивает превышение на этом участке внутренних закономерных перемещений вещества, энергии и информации над внешним обменом (в том числе между соседними аналогичными совокупностями) и на основе этого неопределенно долгую саморегуляцию и развитие целого под управляющим воздействием биотических и биогенных составляющих.[ . ]

Прибрежная часть эстуария — хороший пример природной экосистемы с дополнительной энергией приливов, прибоя и течений. Поскольку приливы и течения воды способствуют более быстрому круговороту минеральных элементов питания и перемещению пищи и отходов, организмы в эстуарии могут, так сказать, сконцентрировать свои усилия на более эффективном превращении энергии Солнца в органическое вещество. В самом прямом смысле слова организмы в эстуарии приспособились использовать энергию приливов. Поэтому эстуарии обычно более плодородны, чем, скажем, прилегающий участок суши или пруд, получающий то же количество солнечной энергии, но не имеющий преимущества, связанного с поступлением вспомогательной энергии приливов или других ее видов, обусловленных течением воды. Вспомогательная энергия, увеличивающая продуктивность, может поступать в самых разнообразных формах, например в тропическом дождевом лесу — в форме ветра и дождя, в небольшом озере — в форме потока воды пз ручья, или поступающих с площади водосбора органических веществ и минеральных элементов.[ . ]

В лентических (стоячих) водах органическая жизнь значительно богаче. Как видно на рис. 99, в экосистеме пруда средней полосы первое звено пищевой цепи составляют продуценты (высшие растения — рдест, рогоз, тростник, желтая кубышка, водоросли фитопланктона— зеленые, синезеленые, диатомовые). Этими растениями питаются представители зоопланктона (ракообразные, бокоплавы), которые в свою очередь становятся добычей растительноядных рыб-хищников первого порядка (карпов), попадающих на корм хищникам второго порядка (щукам). Окончательное разложение органического вещества в данной экосистеме осуществляют бактерии.[ . ]

Сравним искусственную экосистему космического корабля с какой-либо естественной, например, с экосистемой пруда. Наблюдения показывают, что количество организмов в этом биотопе остается (с некоторыми сезонными колебаниями) в основном постоянным. Такую экосистему называют стабильной. Равновесие сохраняется до тех пор, пока не изменятся внешние факторы. Основные из них — приток и отток воды, поступление различных питательных веществ, солнечное излучение. В экосистеме пруда живут различные организмы. Так, после создания искусственного водохранилища оно постепенно заселяется бактериями, планктоном, затем рыбами и высшими растениями. Когда развитие достигло определенной вершины и внешние воздействия остаются долгое время неизменными (приток воды, веществ, излучения, с одной стороны, и отток или испарение, вынос веществ и отток энергии — с другой), экосистема пруда стабилизируется. Между живыми существами устанавливается равновесие.[ . ]

В пресноводной аквакультуре в зависимости от характера водоема различают лентические (стоячие воды) экосистемы— озера, пруды и лотические (текучие воды) — реки, ручьи и заболоченные угодья — болота и болотистые леса. На практике чаще всего используют стоячие, слабопроточные водоемы или водоемы озерного типа.[ . ]

Следует подчеркнуть, что табл. 2 представляет собой лишь опыт построения приближенной модели. Как ни странно, никто до сих пор не провел полного количественного исследования ни одного пруда или луга (или любой другой не лабораторной экосистемы) в описываемом плане1 Мы можем делать лишь предположения, основанные на отрывочной информации, полученной на различных объектах. Даже в простейших естественных экосистемах число и разнообразие организмов и сложность переплетения связей обескураживают исследователя. Как и следует ожидать, больше известно о крупных организмах (деревья, птицы, рыбы и т. д.), чем о мелких, изучение которых требует применения особых, часто технически весьма сложных методов. Точно так же проведено множество измерений температуры, осадков и других «макрофакторов», но мало что известно о микроэлементах, витаминах, детрите, антибиотиках и других «микрофакторах», трудных для учета, но имеющих тем не менее огромное значение для поддержания экологического равновесия. Совершенствование техники исследований требует от нового поколения экологов усиления активности в этих малоизученных направлениях, ибо более глубокое познание природы стимулируется ныне не одним лишь любопытством; невежество в вопросах поддержания равновесия в экосистемах становится угрозой самому существованию человека.[ . ]

Анализ имеющихся литературных данных по влиянию различных видов загрязнений на кормовую базу рыб в реках, озерах и водохранилищах и сопоставление их с экспериментальными данными, полученными в модельных экосистемах прудов различного назначения, позволяют выявить общие закономерности реакции зоопланктонных и зообентосных сообществ загрязненных водоемов. Первичные изменения, это, по-видимому, ухудшение физиологического состояния различных видов кормовых беспозвоночных, ведущее к снижению продуктивности отдельных групп зообентоса или зоопланктона. Продолжающееся воздействие токсикантов влияет на структуру и видовое разнообразие каждого из двух основных водных сообществ, происходит обеднение видового состава зоопланктона и зообентоса за счет выпадения наименее устойчивых к загрязнениям групп беспозвоночных животных. Общая биомасса зоопланктона или зообентоса при этом снижается, однако биомасса циклопов и коловраток в зоопланктоне и хирономид и моллюсков в зообентосе может оставаться без существенных изменений или даже несколько возрасти.[ . ]

Рыбы в общем свободно перемещаются между литоральной и лим-нической зонами, однако большинство видов проводит значительную часть времени в литоральной зоне. Почти в каждом пруду обитает хотя бы один вид из сем. На юге США в зоне зарослей обильны многие мелкие виды, особенно из рода йатЬиз1а. Некоторые виды черного окуня, щуки (Езох) или панцирные щуки образуют последнее звено пищевой цепи, по крайней мере той ее части, которая относится к прудовой экосистеме (гл. 3).[ . ]

Хотя однозначная трактовка результатов полевых наблюдений по изменению видового разнообразия и биомассы зообентоса и зоопланктона в естественных водоемах, подвергнутых различным видам загрязнений, затруднена, однако есть основания согласиться с мнением авторов этих работ, согласно которому именно загрязнение является ведущим фактором отрицательного воздействия на кормовую базу рыб. Во всяком случае, имеются экспериментальные данные, полученные на модельных экосистемах прудов коллекторов и рыбоводных прудов, об отрицательном воздействии различных видов загрязнений на зоопланктон и зообентос. Так, например, показано, что разнообразие пресноводного планктона в прудах-коллекторах стоков нефтеперерабатывающих заводов снижается с увеличением токсичности стока [513].[ . ]

Сукцессия вторичная — имеет место на сформировавшихся биоценозах после их нарушения (лесные пожары, вырубка леса, засуха и др.). Вновь созданные озера, водохранилища и пруды также переживают вторичную сукцессию, причем по мере их заполнения донными отложениями начинают формироваться наземные экосистемы (рис. 82).[ . ]

Источник