Пространственная структура биоценоза

Пространственная структура — распределение организмов разных видов в пространстве (по вертикали и по горизонтали). Пространственная структура образуется, прежде всего, растительной частью биоценоза. Различают ярусность (вертикальная структура биоценоза) и мозаичность (структура биоценоза по горизонтали).

Все биоценозы суши и воды характеризуются не равномерностью пространственного размещения. Составляют исключение агроэкосистемы или культурные биоценозы.

Пространственная неоднородность биоценоза обусловлена неоднородностью или мозаичностью места произрастания, которые колонизировали организмы в вертикальной структуре и формируют разные условия освещенности, обусловливающие эффективность образования первичной продукции биоценоза. Основным фактором, формирующим градиент вертикального расчленения среды, является количество фотосинтетической энергии, поступающей в разные экосистемы.

Для водных биоценозов характерно интенсивное поглощение солнечной энергии толщей воды. Выделяют фотичный слой, глубина которого превышает 400 м от зеркала воды, в нем выделяют слой воды, в котором солнечный свет присутствует в количествах превышающих компенсационную точку фотосинтеза растений и составляющий приблизительно 80 м.

Градиент проникновения солнечных лучей в биоценозах суши имеет вторичный характер, в отличие от водных биоценозов и зависит от развития растительности. Древесный ярус, в котором реализуется большинство фотосинтетических процессов, охватывает ярус крон. Он отдален от поверхности земли на десятки метров. Существующие под пологом верхнего яруса световые условия зависят от биологических особенностей деревьев, доминирующих в данном типе лесов. В тропических и хвойных лесах количество солнечного света изменяется не заметно, в лиственных в зависимости от смены листового покрова.

В вертикальной структуре биоценозов (на примере леса) выделяют четыре основных яруса:

1. ярус крон, высота (толщина) которого, зависит от видового состава деревьев.

2. кустарниковый ярус – охватывает как кустарники, так и деревья, которые в данных условиях могут расти в виде кустарника.

3. травяной ярус – включает в себя одно и многолетние травы, а так же мелкие кустарники.

4. Приземный ярус – включающий мхи и лишайники.

Таким образом, ярусность — это расчленение фитоценозов на структурные или функциональные горизонты, которые имеют разную степень замкнутости и играют неодинаковую роль в ассимиляции и аккумуляции веществ и энергии, в непосредственном и опосредованном влиянии на жизнедеятельность организмов сообщества.

Горизонтальная структура или мозаичность биоценоза связанна, прежде всего, с разнообразием подстилающей поверхности. Мозаичность биоценоза развивается вторично, т.к. в начале появляются виды аборигенов (пионеры). Одной из характерных особенностей горизонтальной структуры биоценозов является, переходные полосы от одного биоценоза к другому и которые называются экотоном (полоса берега — луг). В экотонах представлены виды обоих соседних биоценозов, хотя зачастую в этих полосах селятся виды, не встречающиеся ни в том, ни в другом биоценозе.

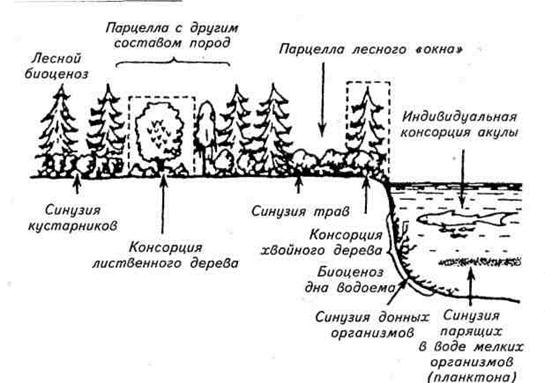

Важными характеристиками структуры биоценоза являются консорция, синузия и парцелла (рис. 1). Консорция — структурная единица биоценоза, объединяющая автотрофные и гетеротрофные организмы на основе пространственных (топических) и пищевых (трофических) связей вокруг центрального члена (ядра). Например, отдельно стоящее дерево или группа деревьев (растение-эдификатор) и связанные с ним организмы. Биоценоз — это система связанных между собой консорций. Синузия — структурная часть в вертикальном расчленении биоценоза, ограниченная в пространстве (или во времени). Пространственно синузия может совпадать с горизонтом, пологом, слоем, ярусом биогеоценоза. Например, в сосновом лесу можно выделить синузию сосны, синузию брусники, синузию зеленых мхов и т.д.

Рис. 1. Консорция, парцелла и синузия (Н.Ф. Реймерс, 1990)

Парцелла — структурная часть в горизонтальном расчленении биоценоза, отличающаяся от других частей составом и свойствами компонентов. Парцеллу выделяют (ограничивают) по ведущему элементу растительности. Например, участки широколиственных деревьев в хвойном лесу.

Отношение организмов в биоценозах.Живые организмы определенным образом связаны друг с другом. Различают следующие типы связей между видами (В.Н. Беклемешев, 1951): трофические, топические, форические, фабрические. Наиболее важными являются трофические и топические связи, так как именно они удерживают организмы разных видов друг возле друга, объединяя их в сообщества.

Трофические связи возникают между видами, когда один вид питается другим: живыми особями, мертвыми остатками, продуктами жизнедеятельности. Трофическая связь может быть прямой и косвенной. Прямая связь проявляется при питании львов живыми антилопами, гиен трупами зебр, жуков-навозников пометом крупных копытных и т.д. Косвенная связь возникает при конкуренции разных видов за один пищевой ресурс.

Трофические связи наблюдаются, когда один вид питается другим (либо мертвыми остатками, либо продуктами их жизнедеятельности). Прямая трофическая связь осуществляется с видами, предоставляющими им пищу.

Косвенная трофическая связь возникает конкуренции двух видов из-за объектов питания. Т.к. деятельность одних отражается на снабжении кормом других. Воздействие одного вида на поедаемость другого или доступность для него пищи, является косвенной трофической связью.

Топические связи проявляются в изменение одним видом условий обитания другого вида. Например, под хвойным лесом, как правило, отсутствует травянистый покров. К ним относятся:

· создание одним видом среды обитания для другого – паразитирующего.

· формирование субстрата, на котором поселяются или избегают поселяться другие виды.

· влияние на движение воды, воздуха, изменение температуры, освещаемости в различных положительных или отрицательных точках взаимоотношений.

В биоценозах трофические и топические связи имеют наибольшее значение и составляют основу его существования.

Форические связи возникают, когда один вид участвует в распространении другого вида. Перенос животными семян, спор, пыльцы растений называется зоохория, а мелких особей — форезия.

В роли транспортеров выступают животные перенос животными семян, спор, пыльцы – называется зоохорий. Перенос животными более мелких животных называется форезией. Форезия распространена среди животных, в основном в членистоногих и свойственная тем видам, для которых перенос из одного биотипа в другой жизненно необходим для сохранения и процветания.

Фабрические связи заключаются в том, что один вид использует для своих сооружений (фабрикаций) продукты выделения, мертвые остатки или даже живых особей другого вида. Например, птицы при постройке гнезд используют ветки деревьев, траву, пух и перья других птиц.

Каждый конкретный вид из-за сложности взаимоотношений между видами может преуспевать не везде, где складываются подходящие для него условия физической среды. Различают физиологический и синэкологический оптимумы распространения вида. Физиологический оптимум – это благоприятное для вида сочетание всех абиотических факторов, при которых возможно наиболее быстрые темпы роста и размножения. Синэкологический оптимум – это биотическое окружение, при котором вид испытывает наименьшее давление со стороны врагов и конкурентов, что позволяет ему успешно размножиться. Физиологический и синэкологический оптимумы не всегда совпадают.

Межвидовые связи, формирующие биоценоз, обуславливают закономерные соотношения в нем видов, их экологических особенностей, численности, распределения в пространстве, или, можно сказать, позволяют создать определенною структуру биоценоза.

Экологическая структура — соотношение организмов разных экологических групп. Биоценозы со сходной экологической структурой могут иметь разный видовой состав. Это связано с тем, что одни и те же экологические ниши могут быть заняты сходными по экологии, но далеко не родственными видами. Такие виды называются замещающими или викарирующими.

Любой биоценоз, естественный или искусственный, имеет определенный набор популяций различной численности. Однако в определении природы и функций сообщества не все организмы имеют одинаковое значение. Из большого количества видов, входящих в какое-либо сообщество, часто лишь небольшое их число оказывает на него определяющее воздействие, обусловленное их численностью, размерами, продукцией и другими параметрами. В сообществе роль каждого вида не зависит от таксономических отношений, так как организмы, оказывающие регулирующее воздействие, часто принадлежат к разным таксономическим группам.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Пространственная и трофическая структура биоценоза.

Пространственная структура биоценоза

Виды могут по-разному распределяться в пространстве в соответствии с их потребностями и условиями местообитания. Такое распределение видов, составляющих биоценоз, в пространстве называется пространственной структурой биоценоза. Различают его вертикальную и горизонтальную структуры.

Вертикальная структура биоценоза образована отдельными его элементами, особыми слоями, которые называются ярусами. Ярус — совместно произрастающие группы видов растений, различающиеся по высоте и положению в биоценозе ассимилирующих органов (листья, стебли, подземные органы — клубни, корневища, луковицы и т.п.). Как правило, разные ярусы образованы разными жизненными формами (деревьями, кустарниками, кустарничками, травами, мхами). Наиболее четко ярусность выражена в лесных биоценозах (рис. 1).

Первый, древесный, ярус обычно состоит из высоких деревьев с высоко расположенной листвой, которая хорошо освещается солнцем. Неиспользованный свет может поглощаться деревьями, образующими второй, подпологовый, ярус.

Ярус подлеска составляют кустарники и кустарниковые формы древесных пород, например орешник, рябина, крушина, ива, яблоня лесная и т.п. На открытых местах в нормальных экологических условиях многие кустарниковые формы таких пород, как рябина, яблоня, груша, имели бы вид деревьев первой величины. Однако под пологом леса, в условиях затенения и нехватки элементов питания, они обречены на существование в виде низкорослых, зачастую не лающих семян и плодов деревцев. По мере развития лесного биоценоза такие породы никогда не выйдут в первый ярус. Этим они отличаются от следующего яруса лесного биоценоза.

Рис. 1. Ярусы лесного биоценоза

К ярусу подроста относятся молодые невысокие (от 1 до 5 м) деревца, которые в перспективе смогут выйти в первый ярус. Это так называемые лесообразующие породы — ель, сосна, дуб, граб, береза, осина, ясень, ольха черная и др. Данные породы могут достичь первого яруса и образовать биоценозы со своим господством (лесные массивы).

Под пологом древесных и кустарниковых пород располагается травяно-кустарничковый ярус. Сюда относятся лесные травы и кустарнички: ландыш, кислица, земляника, брусника, черника, папоротники.

Напочвенный слой мхов и лишайников формирует мохово-лишайниковый ярус.

Итак, в лесном биоценозе выделяются древостой, подлесок, подрост, травяной покров и мохово-лишайниковый ярус.

В состав ярусов не включают лианы, эпифиты (растения, проживающие на других растениях, но не являющиеся паразитами, например мхи и лишайники на стволах деревьев), а также растения-паразиты, которые выделяются в группувнеярусной растительности, поскольку отнести их к какому-либо конкретному ярусу затруднительно. В лесах умеренного пояса можно выделить 2-3 (реже больше) яруса. В тропических лесах ярусы выделить довольно сложно, хотя разные виды деревьев характеризуются разной высотой.

Подобно распределению растительности по ярусам, в биоценозах разные виды животных также занимают определенные уровни. В почве живут почвенные черви, микроорганизмы, землеройные животные. В листовом опаде, на поверхности почвы обитают различные многоножки, жужелицы, клещи и другие мелкие животные. В верхнем пологе леса гнездятся птицы, причем одни могут питаться и гнездиться ниже верхнего яруса, другие — в кустарниках, а третьи — возле самой земли. Крупные млекопитающие обитают в нижних ярусах.

Ярусность присуща биоценозам океанов и морей. Разные виды планктона держатся различной глубины в зависимости от освещения. Разные виды рыб обитают на разной глубине в зависимости от того, где они находят себе пропитание.

Особи живых организмов распределены в пространстве неравномерно. Обычно они составляют группировки организмов, что является приспособительным фактором в их жизни. Такие группировки организмов определяют горизонтальную структуру биоценоза — горизонтальное распределение особей, образующих различного рода узорчатость, пятнистость каждого вида.

Примеров такого распределения можно привести множество: это многочисленные стада зебр, антилоп, слонов в саванне, колонии кораллов на морском дне, косяки морских рыб, стаи перелетных птиц; заросли тростников и водных растений, скопления мхов и лишайников на почве в лесном биоценозе, пятна вереска или брусники в лесу.

К элементарным (структурным) единицам горизонтального строения растительных сообществ относятся микроценоз и микрогруппировка.

Микроценоз (от греч. micros — малый) — наименьшая по размерам структурная единица горизонтального расчленения сообщества, в которую входят все ярусы. Почти каждое сообщество включает комплекс микросообществ или микроценозов.

Микрогруппировка — сгущение особей одного или нескольких видов в пределах яруса, внутриярусные мозаичные пятна. Например, в моховом ярусе можно выделить различные пятна мхов с доминированием одного или нескольких видов. В травяно-кустарничковом ярусе встречаются черничные, чернич- но-кисличные, голубично-сфагновые микрогруппировки.

Наличие мозаичности имеет важное значение для жизни сообщества. Мозаичность позволяет более полно использовать различные тины микроместообитаний. Особям, образующим группировки, свойственна высокая выживаемость, они наиболее эффективно используют пищевые ресурсы. Это ведет к увеличению и разнообразию видов в биоценозе, способствует его устойчивости и жизнеспособности.

Трофическая структура биоценоза

Взаимодействие организмов, занимающих определенное место в биологическом круговороте, называется трофической структурой биоценоза.

В биоценозе различают три группы организмов.

1. Продуценты (от лат. producens — производящий) — организмы, синтезирующие из неорганических веществ (главным образом воды и двуокиси углерода) все необходимые для жизни органические вещества, используя солнечную энергию (зеленые растения, цианобактерии и некоторые другие бактерии) или энергию окисления неорганических веществ (серобактерии, железобактерии и др.). Обычно под продуцентами понимают зеленые хлорофиллоносные растения (автотрофы), дающие первичную продукцию. Общий вес сухого вещества фитомассы (массы растений) оценивается в 2,42 х 1012 т. Это составляет 99 % всего живого вещества земной поверхности. И лишь 1 % приходится на долю гетеротрофных организмов. Поэтому только растительности планета Земля обязана существованию на ней жизни. Именно зеленые растения создали необходимые условия для появления и существования вначале разнообразных доисторических животных, а затем и человека. Погибая, растения аккумулировали энергию в отложениях каменного угля, торфе и лаже нефти.

Растения-продуценты дают человеку пищу, сырье для промышленности, лекарства. Они очищают воздух, задерживают пыль, смягчают температурный режим воздуха, приглушают шумы. Благодаря растительности существует то огромное разнообразие животных организмов, которыми населена Земля. Продуценты составляют первое звено в пищевой цени и лежат в основе экологических пирамид.

2. Консументы (от лат. consumo — потребляю), или потребители, — гетеротрофные организмы, которые питаются готовым органическим веществом. Консументы сами не могут строить органическое вещество из неорганического и получают его в готовом виде, питаясь другими организмами. В своих организмах они преобразуют органику в специфические формы белков и других веществ, а в окружающую среду выделяют образующиеся в процессе их жизнедеятельности отходы.

К консументам (потребителям) относятся животные и человек, а также растения-паразиты, которые в своих клетках не имеют хлорофилла и не могут самостоятельно образовывать органические вещества.

Кузнечик, заяц, антилопа, олень, слон, т.е. травоядные животные, — это консументы первого порядка. Жаба, схватившая стрекозу, божья коровка, питающаяся тлей, волк, охотящийся за зайцем, — все это консументы второго порядка. Аист, поедающий лягушку, коршун, уносящий в небо цыпленка, змея, заглатывающая ласточку, — консументы третьего порядка.

3. Редуценты (от лат. reducens, reducentis — возвращающий, восстанавливающий) — организмы, разрушающие мертвое органическое вещество и превращающие его в неорганические вещества, а их, в свою очередь, усваивают другие организмы (продуценты).

Основными редуцентами являются бактерии, грибы, простейшие, т.е. находящиеся в почве гетеротрофные микроорганизмы. Если снижается их активность (например, при использовании человеком пестицидов), ухудшаются условия для продукционного процесса растений и консументов. Мертвые органические остатки, будь то древесный пень или труп какого-либо животного, не исчезают в никуда. Они подвергаются гниению. Но мертвая органика не может перегнить сама по себе. В качестве «могильщиков» выступают редуценты (деструкторы, разрушители). Они окисляют мертвые органические остатки до С02, Н20 и простых солей, т.е. до неорганических составляющих, которые снова могут быть вовлечены в круговорот веществ, тем самым замыкая его.

Источник