Морской транспорт

Для морского транспорта характерны следующие показатели материально-технической базы, работы флота и портов.

Водоизмещение судна D — масса вытесненной судном воды — равно массе судна в тоннах.

Полная грузоподъемность, или дедвейт судна DB, — это максимальное количество груза в тоннах Q, а также запасы топлива qT, воды qB и грузов снабжения qСН, которые может принять судно:

DB= Q + qт + qB + qсн.

Чистая грузоподъемность судна Dч, — это максимальное количество груза (без воды, топлива и грузов снабжения) в тоннах, которое судно может принять к перевозке:

Dч= DB – (qr + qB + qCH).

Грузовместимость судна — объем всех грузовых помещений судна в кубических метрах.

Регистровая вместимость судна(объем судна) — мерительное свидетельство. Регистровая вместимость может быть валовой или полной (брутто) и чистой (нетто). Измеряется объемной регистровой тонной, равной 2,83 м 3 .

Валовая (полная) регистровая вместимость судна Wбp — объем, получаемый в результате обмера помещений под верхней палубой и крытых надстроек и рубок.

Чистая регистровая вместимость судна Wнт — объем коммерческих эксплуатируемых помещений судна. Используется как показатель для расчета сборов и пошлин в морских портах.

Зависимость между чистой и валовой регистровой вместимостью, грузоподъемность и водоизмещением может характеризоваться формулой

Wнт = 2/3 Wбр = 4/9 DВ = 8/27D.

Рейс судна — время, затрачиваемое судном от начала погрузки в порту отправления до постановки судна под новую погрузку.

Продолжительность рейса судна включает в себя ходовое и стояночное время. Ходовое время зависит от протяженности рейса и скорости хода судна, стояночное — от производительности погрузо-разгрузочных средств, а также уровня организации обслуживания судна в портах.

Различают простые, сложные и круговые рейсы. При перевозке грузов или пассажиров между двумя портами рейс судна называют простым. При перевозке грузов между несколькими портами, в каждом из которых производится погрузка или выгрузка, рейс называют сложным. Если судно перевозит груз между двумя или несколькими портами и возвращается в порт первоначального отправления, то такой рейс называется круговым.

Коэффициент ходового времени Кх — отношение ходового времени tх в общей продолжительности рейса Тр:

Коэффициент балластного пробега Kб определяется делением балластного пробега Lб на общий пробег судна L:

Кб = Lб / L

Коэффициент загрузки судна Кзаг показывает степень использования грузоподъемности судна на момент отхода из порта. Определяется делением массы фактически принятого судном груза Qф на чистую грузоподъемность судна:

Кзаг = Qф / Dч.

Коэффициент загрузки характеризует степень использования грузоподъемности лишь в простых рейсах, т. е. на отдельных переходах. В круговых или сложных рейсах, когда суда могут плавать с различной загрузкой и совершать переходы в балласте, применяется коэффициент использования грузоподъемности судна.

Производительность1 т грузоподъемности судна в суткиμтс— комплексный показатель, характеризующий использование его производственной мощности на перевозках в сутки. Определяется отношением тонно-мильΣQlк числу затраченных тоннаже -сутокΣDчТэ за определенный период времени:

μтс = ΣQl / ΣDчТэ.

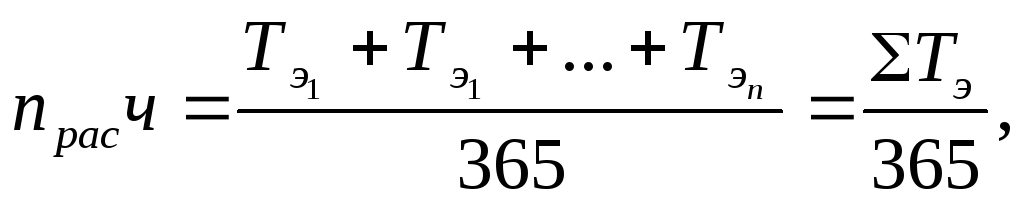

Фактическое количество флота, занятого на перевозках в течение всего календарного периода, определяется следующими формулами:

где Тэ1 ,Тэ2, …, Тэn– время, в течение которого каждое судно

было занято на перевозках, сут.;

по общей грузоподъемности

ΣDч вэв = ΣDч Тэ / 365,

где ΣDч Тэ – время нахождения судна или флота эксплуатации

соответственно в судо – сутках или тоннаже – сутках.

Грузооборот порта Qn – общее количество грузов, проходящее через причалы за определенный период времени (чаще всего за год).

Показателями, характеризующими производительную мощность каждого технологического перегрузочного комплекса (ТПК) порта, являются пропускная способность и установленная мощность.

Пропускная способность ТПК Птпк — это максимальное количество груза, которое ТПК может погрузить (выгрузить) на суда за соответствующий период (год, квартал, месяц).

Установленная мощность Qopt – это оптимальное количество груза, которое целесообразно перегружать ТПК при сложившейся структуре грузооборота. Фактический грузооборот порта может быть выше его установленной мощности, но не выше пропускной способности.

Пропускная способность порта Пп складывается из пропускных способностей отдельных ТПК.

Валовая интенсивность грузовых работ Мвал характеризует интенсивность обработки и обслуживания судна в порту. Рассчитывается как отношение количества груза, погруженного (выгруженного) на судно ΣQп(в), к полному времени пребывания судна в порту tст.

Мвал = ΣQ п(в) / Σtст.

Чистая интенсивность грузовых работ Мч характеризует интенсивность погрузочно-разгрузочных работ. Рассчитывается как отношение количества груза, погруженного (выгруженного) на судно ΣQп(в) ко времени стоянки под грузовыми и другими (совмещенными с грузовыми) операциями по обслуживанию судна Σtгр оп

Мч = ΣQ п(в) / Σtгр оп.

Помимо общих экономических показателей, применяемых на всех видах транспорта, таких как себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, производительность труда при перевозках грузов и пассажиров, а также на погрузочно-разгрузочных работах, на морском транспорте одними из наиболее важных являются валютно-финансовые показатели. К ним относятся:

валовый доход в иностранной валюте ΣFв, который слагается из провозных плат, арендной платы, услуг пассажирам, торговли, демереджа и т. д.;

расходы судна в иностранной валюте ΣRв, включающие в себя расходы, связанные с заходами в иностранные порты и временем нахождения в заграничных водах;

чистая валютная выручка, или чистый доход в иностранной валюте Fч инв — важнейший показатель работы судна в заграничном плавании. Рассчитывается как разность между доходами и расходами в иностранной валюте:

ΣFч инв = ΣFв — ΣRв.

Валютная эффективность Вэ определяется делением расходов в грн. ΣR на чистую валютную выручку Fч инв.

Вэ =ΣR / Fч инв.

Показатель «отправлено грузов» (Q0) определяется как сумма массы отправленного груза, принятого к перевозке от грузоотправителей (QПК) и от других видов транспорта для продолжения перевозки (QПТ), т.е.

Q0 = QПК + QПТ.

Моментом учета отправления является момент ухода судна в рейс.

Показатель «прибыло грузов» (QП) определяется суммированием массы грузов, прибывших в адрес грузополучателей и для передачи на другие виды транспорта.

Показатель «перевезено грузов» (Q) соответствует показателю «отправлено грузов», Q = Q0.

Показатель «объем транспортной работы» (грузооборот) определяется в тонно-милях:

где qi — масса отдельной отправки т;

li — расстояние перевозки отправки, указанное в Тарифном руковод-

Одна морская миля равна 1,852 км. Общий объем транспортной работы в тонно-километрах определяется так:

При анализе грузовых перевозок исчисляют среднее расстояние перевозки 1 т груза по видам плавания и родам груза. Корреспонденция между портами изучается с помощью шахматных таблиц.

Учет перевозки пассажиров ведется раздельно по установленным линиям на основе проездных документов.

Показатель «отправлено пассажиров» соответствует числу фактически отправленных пассажиров за отчетный период.

Показатель «перевезено пассажиров» (П) соответствует числу отправленных пассажиров.

Показатель «объем транспортной работы» определяется в пассажиро-милях:

ПМ = Пi • li,

где Пi — число пассажиров, отправленных до 1-го порта назначения;

li — расстояние до i’-го порта по Тарифному руководству, миль.

Объем транспортной работы при перевозке пассажиров в пассажиро-километрах (ПКМ) определяется следующим образом:

Объем транспортной работы при перевозке грузов и пассажиров определяется приведенными тонно-милями (ТМ П ) или приведенными тонно-километрами (P П )

ТМ П = ТМГ + ПМ • КП,

где ТМГ — объем работы в тонно-милях при перевозке грузов;

ПМ — объем работы в пассажиро-милях при перевозке пассажиров;

КП — коэффициент пересчета пассажиро-миль в тонно-мили; в настоящее время Кп = 1.

Р П = ТМ П • 1,852.

На основе объемных показателей исчисляется среднее расстояние перевозки пассажира:

= ПМ / П, миль.

Источник

7. Пропускная способность порта

Под пропускной способностью понимается максимальное количество тонн груза, которое порт может в соответствии со своими производственными возможностями погрузить на суда и выгрузить с судов за определенный период.

Важнейшим показателем, характеризующим возможности порта, является его пропускная способность, которая всегда выше грузооборота или, в крайнем случае, должна быть равна ему. В последнем случае порт работает на пределе своих возможностей. На пропускную способность порта влияют следующие факторы:

- параметры подходных каналов, обеспечивающих ввод и вывод судов из порта;

- количество, конструкция, техническое состояние и глубины действующих причалов;

- степень технического оснащения (количество, типы, грузоподъемность перегрузочных машин и устройств);

- количество, вместимость, конструкция и расположение складов;

- развитие железнодорожных путей в порту и на предпортовой железнодорожной станции и автомобильных дорог;

- род грузов, проходящих через порт;

- технология перегрузочных работ;

- обеспечение плавсредствами служебно-вспомогательного флота;

- количество, состояние, конструкция и грузоподъемность средств внутрипортового транспорта;

- состояние электрохозяйства, связи, водоснабжения и т. д.;

- типы судов, посещающих порт (главные размерения, количество люков, наличие палуб, раскрытие трюмов, расположение машинного отделения и т. д.);

- организация перегрузочных работ в порту.

Источник