Экосистема и ее факторы

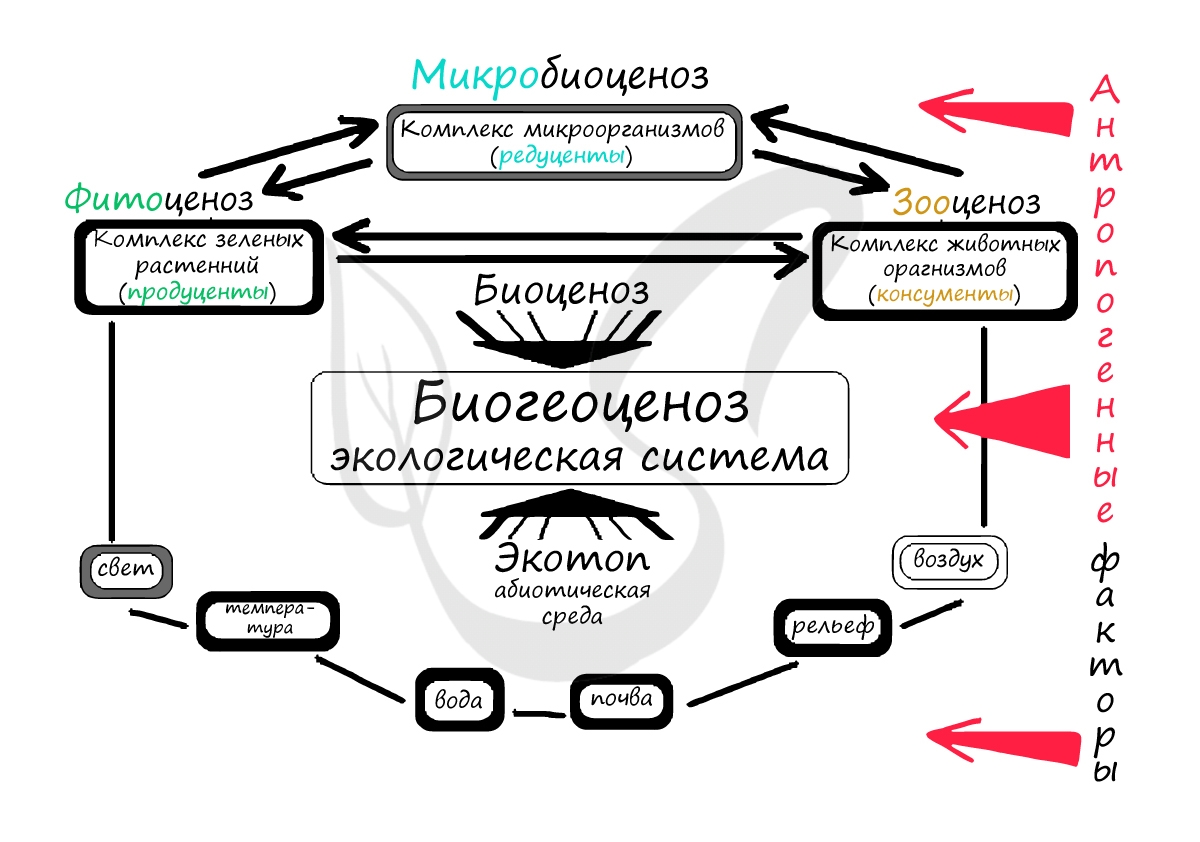

Экосистема (греч. oikos — жилище) — единый природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему.

Вы можете встретить синоним понятия экосистема — биогеоценоз (греч. bios — жизнь + geo — земля + koinos — общий). Следует разделять биогеоценоз и биоценоз. В понятие биоценоз не входит компонент окружающей среды, биоценоз — совокупность исключительно живых организмов со связями между ними.

Совокупность биогеоценозов образует живую оболочку Земли — биосферу.

Продуценты, консументы и редуценты

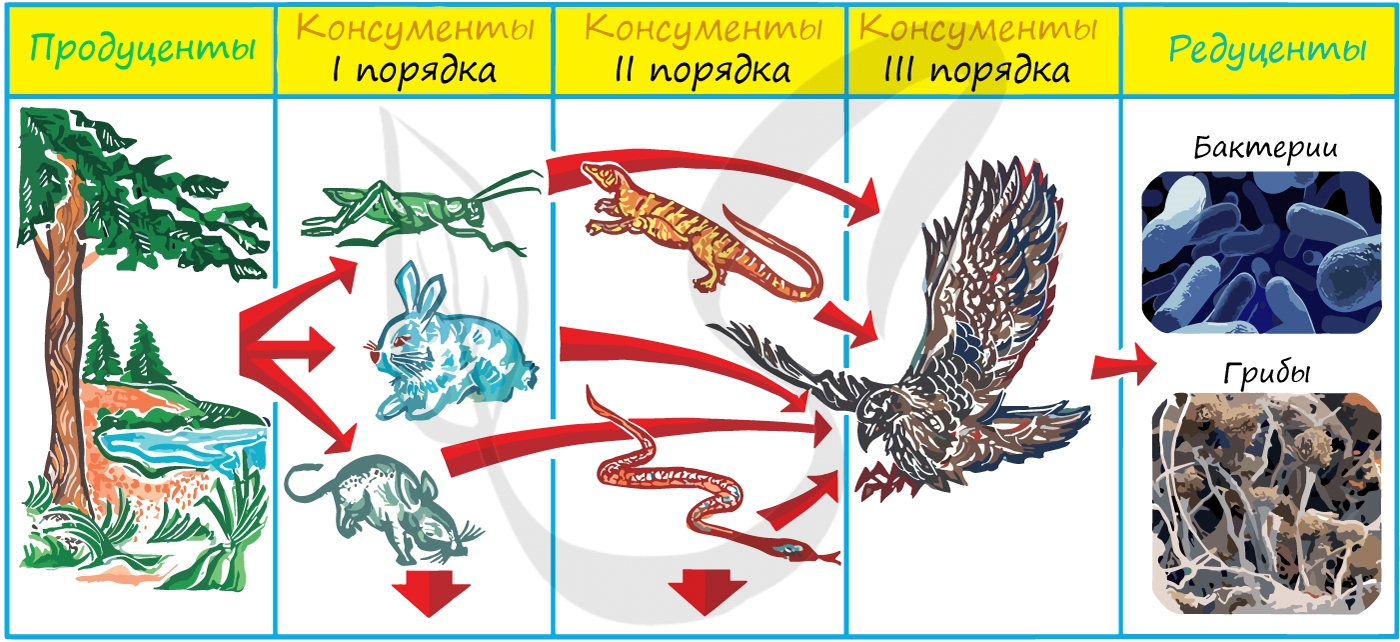

Организмы, населяющие биогеоценоз, по своим функциям разделены на:

- Продуцентов

Растения, преобразующие энергию солнечного света в энергию химических связей. Создают органические вещества, потребляемые животными.

Животные — потребители готового органического вещества. Встречаются консументы I порядка — растительноядные организмы, консументы II, III и т.д. порядка — хищники.

Это сапротрофы (греч. sapros — гнилой + trophos — питание) — грибы и бактерии, а также некоторые растения, которые разлагают останки мертвых организмов. Редуценты обеспечивают круговорот веществ, они преобразуют накопленные организмами органические вещества в неорганические.

Продуценты, консументы и редуценты образуют в экосистеме так называемые трофические уровни (греч. trophos — питание), которые тесно взаимосвязаны между собой переносом питательных веществ и энергии — процессом, который необходим для круговорота веществ, рождения новой жизни.

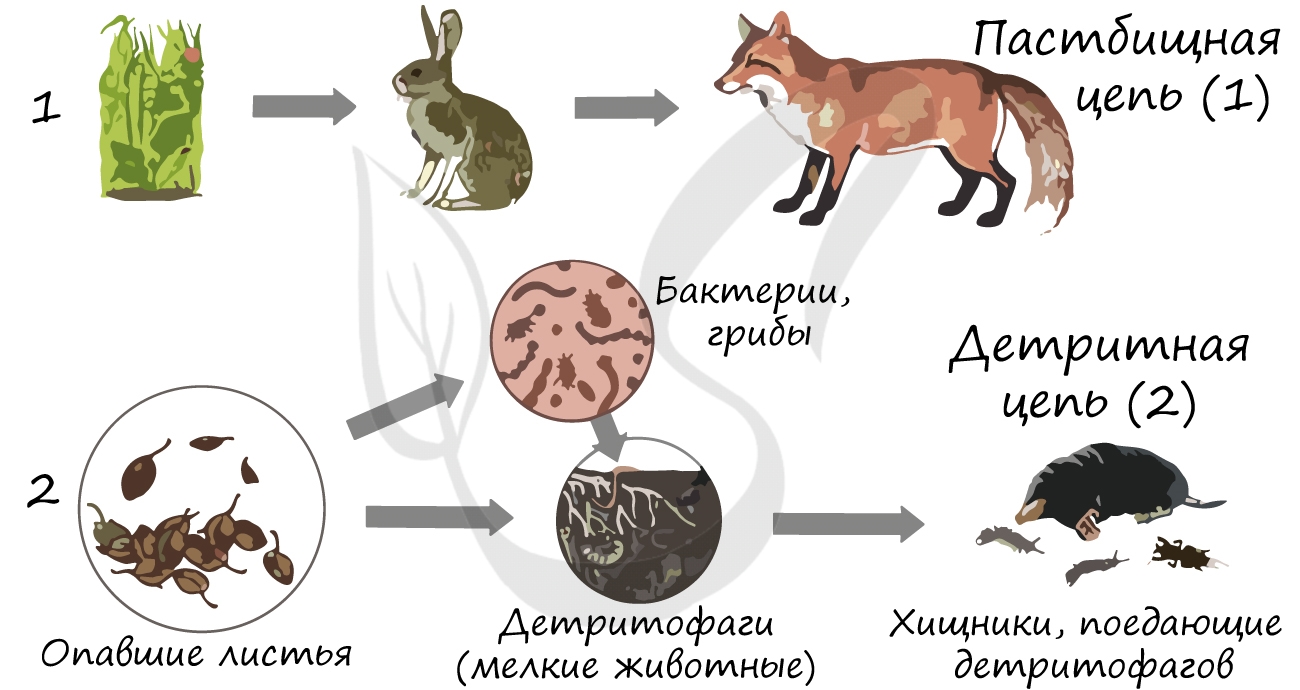

Пищевые цепи

Взаимоотношения между организмами разных трофических уровней отражаются в пищевых цепочках (трофических цепях), в которых каждое предыдущее звено служит пищей для последующего звена. Поток энергии и веществ идет однонаправленно: продуценты → консументы → редуценты.

Трофические цепи бывают двух типов:

- Пастбищные — начинаются с продуцентов (растений), производителей органического вещества

- Детритные (лат. detritus — истертый) — начинаются с органических веществ отмерших растений и животных

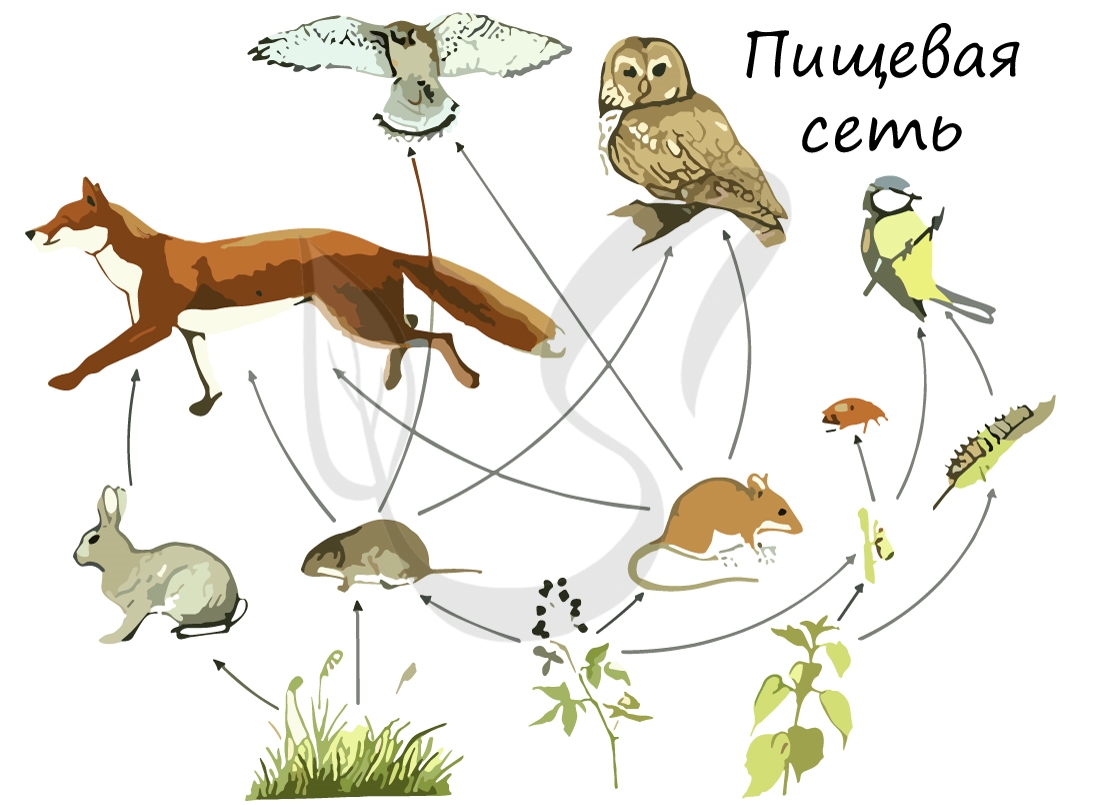

В естественных сообществах пищевые цепи часто переплетаются, в результате чего образуются пищевые сети. Это связано с тем, что один и тот же организм может быть пищей для нескольких разных видов. Например, филины охотятся на полевок, лесных мышей, летучих мышей, некоторых птиц, змей, зайцев.

Экосистемы обладают важным свойством — устойчивостью, которая противостоит колебаниям внешних факторов среды и помогает сохранить экосистему и ее отдельные компоненты. Устойчивость экосистемы обусловлена:

- Большим разнообразием обитающих видов

- Длинными пищевыми цепочками

- Разветвленностью пищевых цепочек, образующих пищевую сеть

- Наличием форм взаимоотношений между организмами (симбиоз)

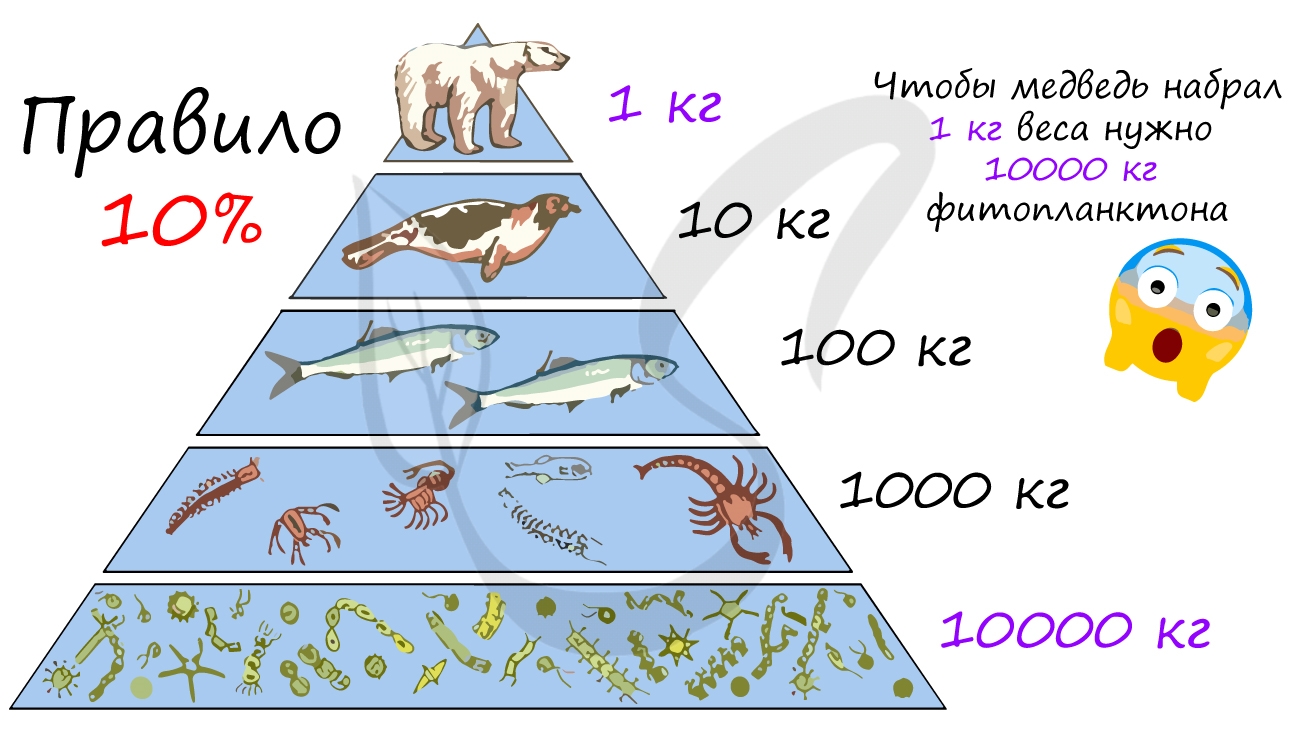

Экологическая пирамида

Экологическая пирамида представляет собой графическую модель отражения числа особей (пирамида чисел), количества их биомассы (пирамида биомасс), заключенной в них энергии (пирамида энергии) для каждого уровня и указывающая на снижение всех показателей с повышением трофического уровня.

Существует правило 10%, которое вы можете встретить в задачах по экологии. Оно гласит, что на каждый последующий уровень экологической пирамиды переходит лишь 10% энергии (массы), остальное рассеивается в виде тепла.

Представим следующую пищевую цепочку: фитопланктон → зоопланктон → растительноядные рыбы → рыбы-хищники → дельфин. В соответствии с изученным правилом, чтобы дельфин набрал 1кг массы нужно 10 кг рыб хищников, 100 кг растительноядных рыб, 1000 кг зоопланктона и 10000 кг фитопланктона.

Агроценоз

Агроценоз — искусственно созданный биоценоз. Между агроценозом и биоценозом существует ряд важных отличий. Агроценоз характеризуется:

- Преобладает искусственный отбор — выживают особи с полезными для человека признаками и свойствами

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — незамкнутый, так как часть веществ и энергии изымается человеком (сбор урожая)

- Видовой состав — скудный, преобладают 1-2 вида (поле пшеницы, ржи)

- Устойчивость экосистемы — снижена, так как пищевые цепочки короткие, пищевые сети неразветвленные

- Биомассы на единицу площади — мало

Биоценоз характеризуется:

- Преобладает естественный отбор — выживают наиболее приспособленные особи

- Источник энергии — солнце (открытая система)

- Круговорот веществ — замкнутый

- Видовой состав — разнообразный, тысячи видов

- Устойчивость экосистемы — высокая, так как пищевые цепочки длинные, разветвленные

- Биомассы на единицу площади — много

Факторы экосистемы

Любой организм в экосистеме находится под влиянием определенных факторов, называемых экологическими факторами. Они подразделяются на абиотические, биотические и антропогенные.

- Абиотические (греч. α — отрицание + βίος — жизнь)

К абиотическим факторам относятся факторы неживой природы. Существуют физические — климат, рельеф, химические — состав воды, почвы, воздуха. В понятие климата можно включить такие важные факторы как освещенность, температура, влажность.

К биотическим факторам относятся все живые существа и продукты их жизнедеятельности. Например: хищники регулируют численность своих жертв, животные-опылители влияют на цветковые растения и т.д. Это и самые разнообразные формы взаимоотношений между животными (нейтрализм, комменсализм, симбиоз).

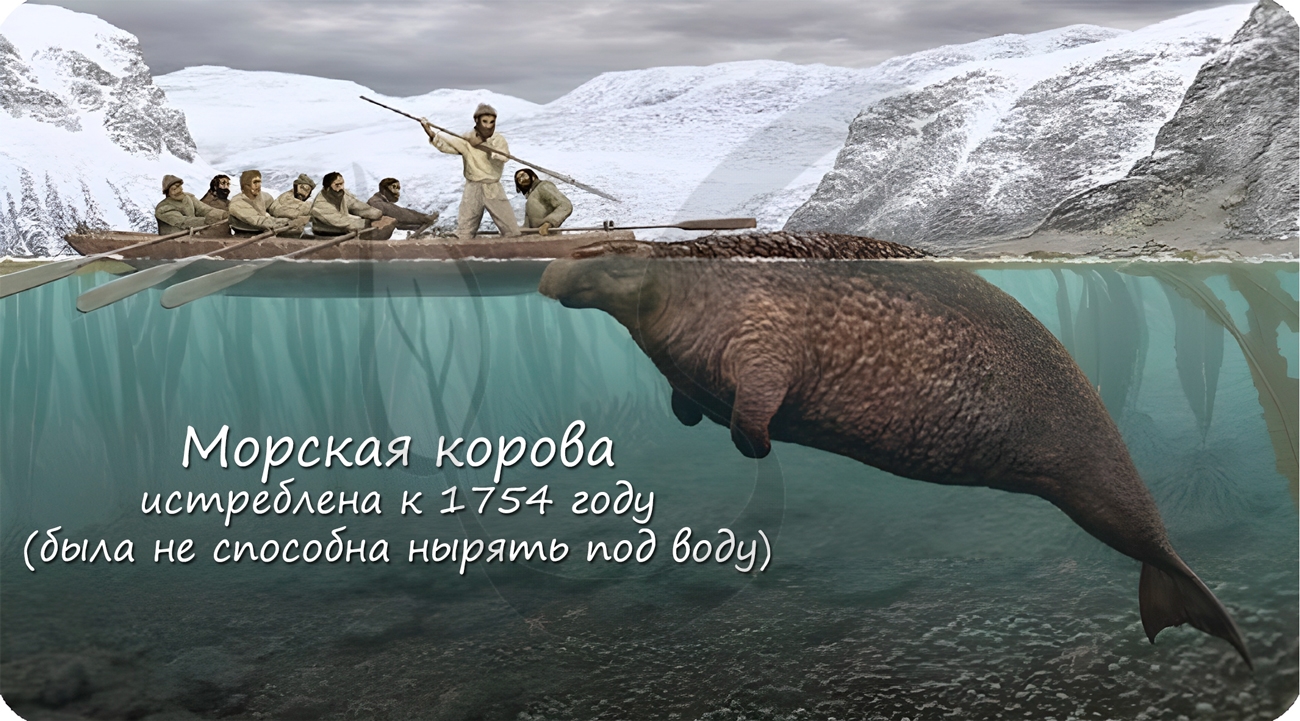

К антропогенным факторам относится влияние человека на окружающую среду в процессе хозяйственной и другой деятельности. Человек «разумный» (Homo «sapiens») вырубает леса, осушает болота, распахивает земли — уничтожает дом для сотен видов животных.

В результате деятельности человека произошли глобальные изменения: над Антарктикой появились «озоновые дыры», ускорилось глобальное потепление, которое ведет к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

За миллионы лет эволюции растения и животные вырабатывают приспособления к тем условиям среды, где они обитают. Так у алоэ, растения живущего в засушливом климате, имеются толстые мясистые листья с большим запасом воды на случай засухи. У каждого организма вырабатывается своя адаптация.

Формируются привычные биологические ритмы (биоритмы): организм адаптируется к изменениям освещенности, температуры, магнитного поля и т.д. Эти факторы играют важную роль в таких событиях как сезонные перелеты птиц, осенний листопад.

Если адаптация не вырабатывается, или это происходит слишком медленно по сравнению с другими видами, то данный вид подвергается биологическому регрессу: количество особей и ареал их обитания уменьшаются и со временем вид исчезает. Иногда деятельность человека играет решающий фактор в исчезновении видов.

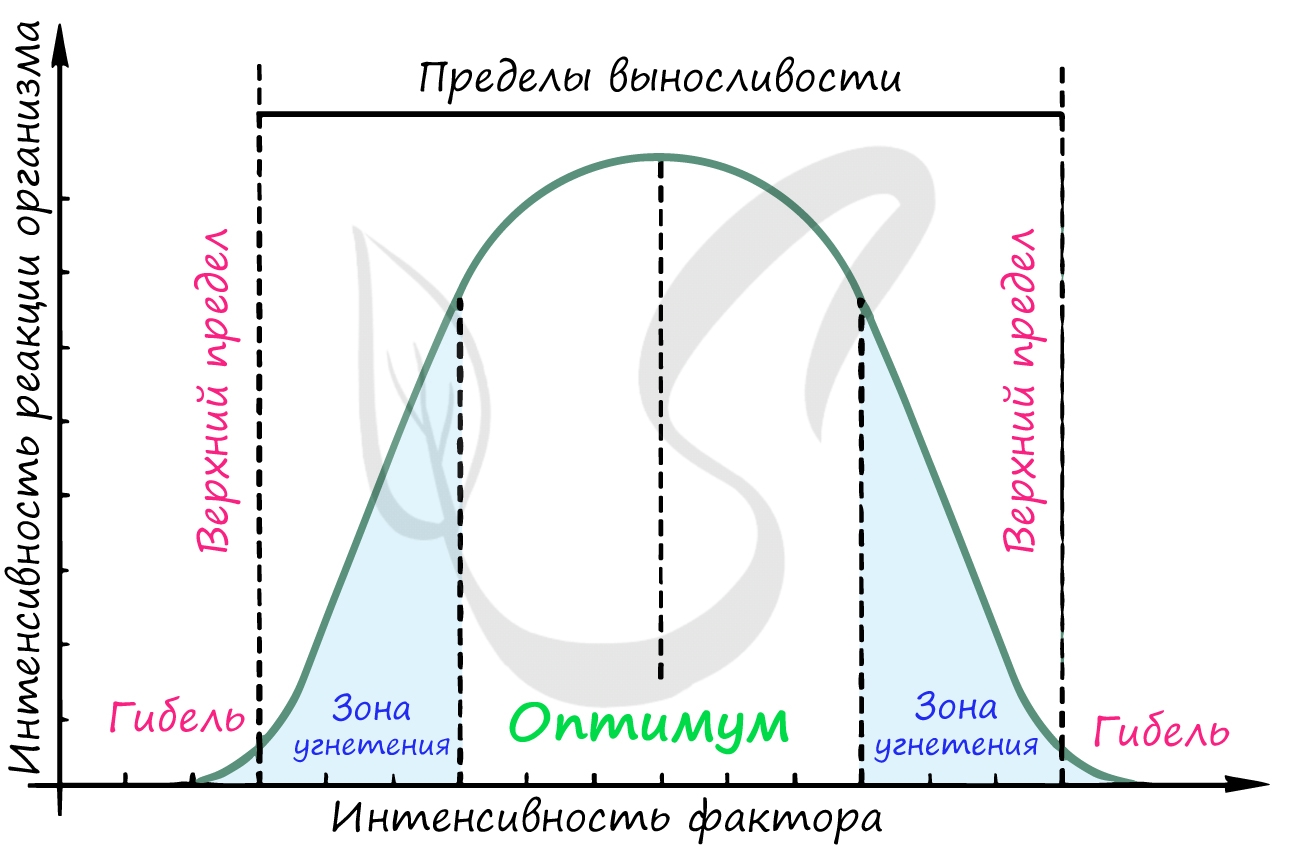

Закон оптимума

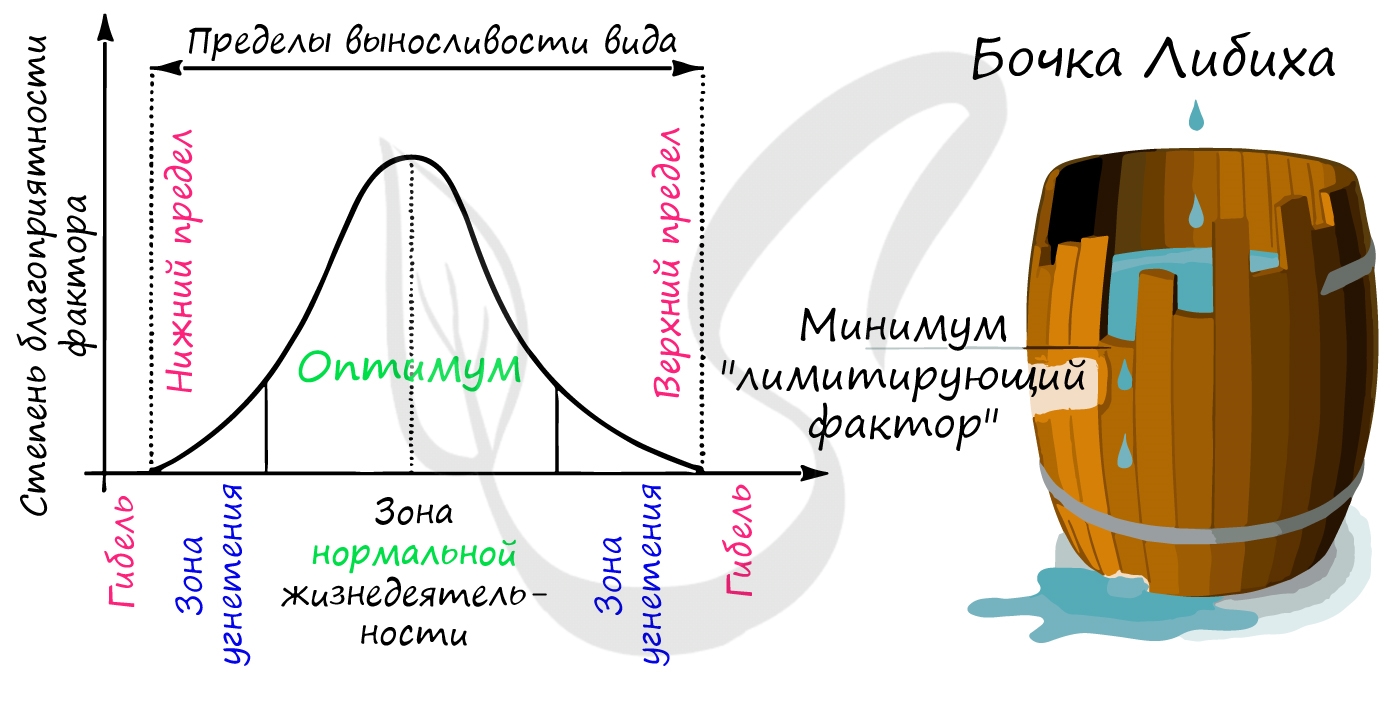

Если фактор оказывает на жизнедеятельность организма благоприятное влияние (отлично подходит для животного/растения), то про фактор говорят — оптимальный, значение фактора в зоне оптимума. Зона оптимума — диапазон действия фактора, наиболее благоприятный для жизнедеятельности.

За пределами зоны оптимума начинается зона угнетения (пессимума). Если значение фактора лежит в зоне пессимума, то организм испытывает угнетение, однако процесс жизнедеятельности может продолжаться. Таким образом, зона пессимума лежит в пределах выносливости организма. За пределами выносливости организма происходит его гибель.

Фактор, по своему значению находящийся на пределе выносливости организма, или выходящий за такое значение, называется ограничивающим (лимитирующим). Существует закон ограничивающего фактора (закон минимума Либиха), гласящий, что для организма наиболее значим фактор, который более всего отклоняется от своего оптимального значения.

Метафорически представить этот закон можно с помощью «бочки Либиха». Смысл данной метафоры в том, что вода при заполнении бочки начинает переливаться через наименьшую доску, таким образом, длина остальных досок уже не играет роли. Так и наличие выраженного ограничивающего фактора сводит на нет благоприятность остальных факторов.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Что такое продуценты, консументы и редуценты? Какую роль они играют в экосистеме?

Из этой статьи вы узнайте, что такое продуценты, консументы и редуценты, а также как они взаимодействуют друг с другом и какова их роль в экосистеме.

Жизненный круг

Представьте себе круговорот веществ, который происходит, например, в африканской саванне. Трава растет и поедается антилопой. Антилопу ловит и съедает гепард. Гепард умирает, съедается бактериями, и питательные вещества возвращаются в почву. Эти питательные вещества используются травой, так как она продолжает расти в саванне. У каждого организма есть цель. Схема потока энергии через организмы, как в примере выше подходит для любой другой экосистемы.

При рассмотрении круговорота веществ в экосистеме необходимо учитывать три основные группы организмов:

- Продуценты (растения)

- Консументы (животные)

- Редуценты (бактерии и грибы)

Эти группы основаны на том, как организм получает пищу. Продуценты, консументы и редуценты взаимосвязаны в пищевых цепях и пищевых сетях, а также зависят друг от друга для выживания.

Продуценты

Продуценты — это организмы, которые сами производят себе еду. Им не нужно брать питательные вещества у других организмов. Они получают свою энергию от солнца и производят из нее органические вещества посредством фотосинтеза. Продуценты относятся к автотрофам (организмы, которые синтезируют органические вещества из неорганических). Большинство продуцентов — это растения, но есть и микроорганизмы, которые производят питательные вещества с помощью фотосинтеза или хемосинтеза. Продуценты являются начальным звеном любой простой пищевой цепи. Если в качестве примера рассматривать экосистему африканской саванны, то к продуцентам относятся все растения, произрастающие в ней.

Консументы

Консументы — не производят питательные вещества самостоятельно. Они должны употреблять в пищу других животных или растения, чтобы получить энергию для поддержания жизнедеятельности. Консументы относятся гетеротрофами (организмы, которые не способны на синтез органических веществ из неорганических путём фотосинтеза или хемосинтеза. Выделяют первичные (первого порядка) и вторичные (второго порядка) консументы. Первичные консументы являются следующим звеном в простой пищевой цепи. Это растительноядные, или травоядные животные. Они не едят других животных. В дополнение к антилопе, упомянутой ранее, к консументам первого порядка в африканской саванне также относятся слоны, буйволы, жирафы, зебры и др. животные.

В простой пищевой цепи вторичные консументы следуют сразу же за первичными. К ним относятся плотоядные или всеядные животные. Консументы второго порядка едят консументов первого порядка. Плотоядные животные питаются только мясом, в то время как всеядные употребляют и мясо, и растения. В дополнение к гепарду, к вторичным консументам в африканской саванне принадлежат львы и леопарды, которые охотятся на зебр, антилоп и др. травоядных животных.

Редуценты

Редуценты — это последнее звено в простой пищевой цепи. Их также называют деструкторы или сапротрофы. К ним относятся микроорганизмы и грибы, которые разрушают органический материал, перерабатывая его в неорганические и простейшие органические соединения. Если животное умирает, то его тело съедают редуценты. Они избавляются от всего, что больше не является живым, расщепляя органику на простые питательные вещества и возвращают их в почву. Затем эти вещества используются продуцентами, и цикл начинается снова. Примером редуцентов в африканской саванне служат бактерии и грибы, разлагающие останки мертвых животных и растений.

Вывод

Давайте подведем итог из вышеописанного! Продуценты, такие как деревья или трава, производят свои собственные питательные вещества посредством фотосинтеза и начинают этот цикл. Затем их съедают первичные консументы, не способные производить питательные вещества самостоятельно, например жирафы, антилопы или зебры. Далее лев, который относится к консументам второго порядка съедает, например, зебру. Когда лев умирают, его тело разлагают редуценты, возвращая в почву питательные вещества, чтобы снова начать круговорот веществ в экосистеме.

Источник

7.2 Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль

Видеоурок 1: Взаимодействие организма и среды. Экосистемы. Биогеоценозы

Видеоурок 2: Абиотические факторы: температура и освещенность

Видеоурок 3: Биотические факторы

Лекция: Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль

Особенностями экосистемы являются ее способности к саморегуляции, развитию и самоорганизации. Экосистемой может называться сообщество, в котором стабильно и на протяжении длительного времени происходит круговорот вещества и энергии. Таким образом, например, домашний аквариум экосистемой называться не может, так как неспособен самостоятельно поддерживать собственную жизнедеятельность без участия человека. Равно, не является экосистемой и трухлявый пень в лесу, так как жизнедеятельность в нем является частью большей экосистемы.

Примерами экосистемы могут быть – пруд, лес, луг. Например, в пруду обитают различные животные, растения, микроорганизмы, являющиеся живыми компонентами экосистемы. Между ними имеются связи в плане переноса вещества и энергии – трофические взаимоотношения. На них оказывают влияние физические и химические параметры воды, геологические характеристики дна и стенок водоема, сезонные климатические изменения.

Одним из важных параметров для определения границ экосистемы, является наличие трофических связей между ее компонентами, фактов передачи ими друг другу веществ и энергии.

Любая экосистема является с точки зрения физики открытой системой, в которой есть входящие и выходящие потоки энергии и вещества.

Синонимом термина экосистема является понятие биогеоценоз.

В любом биогеоценозе выделяются биотический и абиотический компоненты. При этом участники биотического компонента по своей роли в ней могут быть:

продуцентами. Это автотрофные и хемотрофные организмы, преобразующие энергию и неорганические вещества в органические;

консументами. Это гетеротрофные потребители энергии, находящейся в веществе в виде химических связей. Они могут подразделяться на несколько порядков: консументы первого поедают растения и хемотрофов, второго – поедают консументов первого, то есть растительноядных животных, третьего – питаются консументами второго, то есть мелкими хищниками;

редуцентами. Это гетеротрофы, разлагающие органику на простые органические и минеральные вещества. К ним относятся грибы, многие простейшие, личинки некоторых насекомых, питающиеся опавшей листвой, погибшими животными.

Между биотическими компонентами экосистемы формируются устойчивые трофические связи. К абиотическим факторам относятся влияния неживой природы.

Еще одним важным понятием биогеоценологии является продуктивность экосистемы. Это понятие определяет количественную биомассу, произведенную экосистемой, то есть совокупность всех живых существ в ней. Расчет биомассы обычно производится в единицах количества массы живых существ на единицу площади.

В большинстве случаев экосистемы не имеют четких границ, для сообществ, образующихся на границах разных экосистем даже создан специальный термин, их принято называть экотонами.

Для удобства изучения, рассматриваются два типа границ экосистем:

Видовые – этот тип границ определяется ареалом расселения отдельных особей, обитающих в конкретной экосистеме;

Пространственные – определяются чаще всего ландшафтными. Луг с одной стороны горы и с другой – будут считаться различными экосистемами.

Каждая из экосистем характеризуется наличием трофических цепей и сетей:

Так, примером цепи питания может служить последовательность:

растения – насекомые – головастик – форель – донные сапрофиты.

Известно 2 основных типа трофических цепей:

2) детритная – в ней первым звеном являются сапротрофы (редуценты), разлагающие органику. Сапротрофами питаются другие организмы.

При этом, в пастбищных цепях питания участвует только 10% энергии, остальные 90% – приходятся на долю детритных. Это связано с тем, что огромная часть энергии, создаваемой автотрофами, переходит в органические «отходы», где используется сапротрофами.

Графическое изображение количественных соотношений между участниками цепей питания называется экологической пирамидой.

Такое изображение пищевых отношений основано на правиле Лендемана:

Правило экологической пирамиды: «При передаче вещества от одного трофического уровня к другому количество доступной для усвоения энергии становится в 10 раз меньше».

Оно используется для приближенных вычислений при решении задач по экологии и предлагает считать, что для прокорма растительноядных животных необходима масса растений, в 10 раз превышающая их собственную. Для прокорма хищника – требуется масса мяса растительноядных, превышающая его массу в 10 раз.

Источник