- Итоговая проверочная работа по общей биологии (тест)

- Виды и примеры биогеоценоза. Биогеоценоз и экосистема

- Биогеоценоз и экосистема: различия

- Особенности биогеоценоза

- Три группы биоценоза

- Пищевые отношения между группами биоценоза

- Динамическое равновесие системы

- Виды биогеоценоза

- Биогеоценоз естественный

- Агробиоценозы

- Городские биогеоценозы

- Листопадный лес как пример биогеоценоза

- Пруд как биогеоценоз

- Сравнение двух примеров

- Почему биогеоценозы сменяют друг друга?

- Пример смены биогеоценоза

Итоговая проверочная работа по общей биологии (тест)

1. В отличие от молекул ДНК молекулы белка содержат атомы:

а) серы;

б) водорода;

в) азота;

г) молекулы белка и ДНК содержат одни и те же атомы.

2. Мутации происходят в результате изменений в:

а) ДНК;

б) клеточных структурах;

в) обмене веществ;

г) белке.

3. Если взять для синтеза белка рибосомы и ферменты от бактерии, АТФ и АДФ и аминокислоты от гриба, ДНК от ящерицы, то будут синтезироваться белки:

а) гриба;

б) ящерицы;

в) бактерии;

г) всех трех организмов.

4. Живая система, соответствующая биомолекулярному уровню организации живой материи:

а) хлоропласт растения;

б) яйцеклетка млекопитающего;

в) вирус гриппа;

г) таких живых систем вообще на Земле нет.

5. Химический элемент, являющийся обязательной составной частью белка гемоглобина у млекопитающих:

а) цинк;

б) медь;

в) хлор;

г) железо.

6. Для быстрого восстановления работоспособности при усталости в период подготовки к экзамену лучше съесть:

а) яблоко;

б) кусок сахара;

в) бутерброд;

г) кусок мяса.

7. Растительная клетка, в отличие от животной, содержит:

а) рибосомы;

б) вакуоли, пластиды и целлюлозную оболочку;

в) запасные питательные вещества;

г) больше хромосом в ядре.

8. Все перечисленные организмы относятся к прокариотам:

а) бактерии, дрожжи, синезеленые водоросли;

б) бактерии, синезеленые водоросли;

в) дрожжи, бактерии;

г) вирусы и бактерии.

9. Клеточные ядра есть у всех перечисленных организмов:

а) попугай, мухомор, береза;

б) кошка, азотфиксирующие бактерии;

в) кишечная палочка, аскарида;

г) аскарида, вирус СПИДа, осьминог.

10. Из перечисленных клеток больше митохондрий в:

а) яйцеклетках птиц;

б) эритроцитах млекопитающих;

в) сперматозоидах млекопитающих;

г) зеленых клетках растений.

11. Химические реакции анаболизма преобладают в клетках:

а) растений;

б) грибов;

в) животных;

г) уровень анаболизма у всех одинаков.

12. Участие в половом размножении у многоклеточных организмов принимают клетки:

а) споры;

б) яйцеклетки и сперматозоиды;

в) соматические;

г) различные, в зависимости от обстоятельств.

13. Клеточный цикл – это:

а) совокупность и порядок всех химических реакций в клетке;

б) жизнь клетки от деления до деления;

в) жизнь клетки от деления и до деления плюс время самого деления;

г) время, когда клетка готовится к делению.

14. Соматическая клетка диплоидного организма перед вступлением в стадию митоза имеет набор хромосом:

а) диплоидный (2n);

б) гаплоидный (n);

в) тетраплоидный (4n);

г) в зависимости об обстоятельств.

15. Набор хромосом гаплоидный в:

а) яйцеклетке курицы;

б) клетках семени пшеницы;

в) лейкоцитах человека;

г) покровных клетках высших растений.

16. Способы размножения, характерные только для растений:

а) семенами, усами, спорами;

б) луковицей, усами, отводками;

в) семенами, отводками, спорами;

г) делением клетки, луковицей, усами.

17. Преимущества полового размножения по сравнению с бесполым:

а) в простоте процесса;

б) в сложности процесса;

в) в большем генетическом разнообразии особей следующего поколения;

г) в ускорении роста численности вида.

18. Этап мейоза и причина, по которой в половой клетке могут возникнуть мутации:

а) в результате кроссинговера в профазе I;

б) в результате неправильного расхождения хромосом в телофазе I или II;

в) в результате радиоактивного облучения организма во время образования половых клеток;

г) по любой из перечисленных причин.

19. Группа живых систем, представляющая организменный уровень организации:

а) яблоня, яблоко, гусеница яблочной плодожорки;

б) яблоня, дождевой червь, цветок яблони;

в) яблоня, дождевой червь, гусеница;

г) яблоко, гусеница, дождевой червь.

20. Правильная последовательность начальных этапов онтогенеза:

а) зигота, гаструла, бластула;

б) оплодотворение, гаструла, бластула;

в) гаметогенез, оплодотворение, бластула, гаструла;

г) не верен ни один из ответов.

21. Оплодотворение в женском организме у человека в норме происходит:

а) в матке;

б) в верхнем отделе маточных труб;

в) во влагалище;

г) в яичниках.

22. Для зачатия двух однояйцевых близнецов необходимо оплодотворение:

а) одной яйцеклетки двумя сперматозоидами;

б) двух яйцеклеток одним сперматозоидом;

в) двух яйцеклеток двумя сперматозоидами;

г) одной яйцеклетки одним сперматозоидом.

23. Больше гетерозиготных особей получится от скрещивания:

24. Набор половых хромосом в норме у петуха:

25. Если у родителей I и IV группы крови, то у детей могут быть группы крови:

а) только I;

б) только IV;

в) только II или III;

г) только I или IV.

26. Впервые открыл и описал фундаментальные законы распределения генов в потомстве при скрещивании гибридов:

а) Ж.-Б. Ламарк;

б) Г.Мендель;

в) Ч.Дарвин;

г) Н.И. Вавилов.

27. Единицей эволюции является:

а) особь;

б) вид;

в) популяция;

г) экосистема.

28. Примером ненаследственной изменчивости может служить:

а) появление альбиноса в потомстве львиного прайда;

б) увеличение процента жирности молока у коров при изменении состава и режима кормления;

в) увеличение процента жирности молока у коров высокопродуктивной породы;

г) потеря зрения у крота в результате эволюции.

29. Фактором, определяющим направление эволюции, является:

а) изоляция;

б) мутация;

в) естественный отбор;

г) колебания численности популяций.

30. Примером ароморфоза является:

а) появление легочного дыхания у земноводных;

б) плоская форма тела у придонных рыб;

в) отсутствие цвета у пещерных животных;

г) наличие шипов и колючек у плодов растений.

31. Наличие микробов в окружающей организм среде – это:

а) абиотический экологический фактор;

б) биотический экологический фактор;

в) антропогенный фактор;

г) ограничивающий фактор.

32. Примером биогеоценоза может служить:

а) пруд со всеми обитателями;

б) аквариум;

в) все живые обитатели пруда;

г) все представители флоры пруда.

33. Бурый медведь в природной экосистеме выступает в роли консумента третьего порядка, когда ест:

а) ягоды;

б) щуку;

в) кабана;

г) луковицы травянистых растений.

34. Сигналом для начала миграций у перелетных птиц является:

а) наступление холодов;

б) возраст птенцов;

в) изменение долготы дня;

г) отсутствие корма.

35. Неотъемлемым компонентом всех природных экосистем являются:

а) грибы и бактерии;

б) травоядные животные;

в) плотоядные животные;

г) насекомые.

36. В пищевой цепи трава – кузнечики – ящерицы – совы для существования пары сов с общим весом в 5 кг необходимо травы:

а) 50 т;

б) 5 т;

в) 500 кг;

г) 2,5 т.

37. Укажите, между какими видами могут возникать конкурентные взаимоотношения:

а) человек и тараканы;

б) ястреб и волк;

в) лось и мышь;

г) мустанг и бизон.

38. Взаимоотношения человека и кишечной палочки – это пример:

а) паразитизма;

б) конкуренции;

в) нахлебничества;

г) симбиоза.

39. Газовую функцию живого вещества на Земле осуществляют:

а) только растения;

б) растения и некоторые бактерии;

в) растения, бактерии и животные;

г) все живые существа.

40. «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом». Эти слова принадлежат:

а) Н.И. Вавилову;

б) В.И. Вернадскому;

в) Д.И. Менделееву;

г) К.Э. Циолковскому.

Выборочные задания из экзаменационной работы по биологии для 11-го класса

Источник

Виды и примеры биогеоценоза. Биогеоценоз и экосистема

Понятие «экосистема» ввел в 1935 году А. Тенсли, английский ботаник. Этим термином он обозначил любую совокупность организмов, обитающих совместно, а также окружающую их среду. В его определении подчеркивается наличие взаимозависимости, взаимоотношений, причинно-следственных связей, существующих между абиотической средой и биологическим сообществом, объединение их в некое функциональное целое. Экосистема, как считают биологи — это совокупность всевозможных популяций различных видов, которые обитают на общей территории, а также окружающая их неживая среда.

Биогеоценоз — это природное образование, имеющее четкие границы. Оно состоит из совокупности биоценозов (живых существ), которые занимают определенное место. Например, для водных организмов это место — вода, для тех, кто обитает на суше, — атмосфера и почва. Ниже мы рассмотрим примеры биогеоценоза, которые помогут вам понять, что это такое. Эти системы мы подробно опишем. Вы узнаете о том, какова их структура, какие существуют их виды и как происходит их смена.

Биогеоценоз и экосистема: различия

До некоторой степени понятия «экосистема» и «биогеоценоз» являются однозначными. Тем не менее по объему они совпадают не всегда. Биогеоценоз и экосистема соотносятся как менее широкое и более широкое понятие. Экосистема не связана с неким ограниченным участком поверхности земли. Понятие это можно применять по отношению ко всем стабильным системам неживых и живых компонентов, в которых происходит внутренний и внешний круговорот энергии и веществ. К экосистемам, например, можно отнести каплю воды с находящимися в ней микроорганизмами, горшок с цветами, аквариум, биофильтр, аэротенк, космический корабль. А вот биогеоценозами их назвать нельзя. Экосистема может иметь в своем составе и несколько биогеоценозов. Обратимся к примерам. Можно выделить биогеоценозы океана и биосферы в целом, материка, пояса, почвенно-климатической области, зоны, провинции, округа. Таким образом, биогеоценозом можно считать не каждую экосистему. Мы выяснили это, обратившись к примерам. А вот любой биогеоценоз можно назвать экологической системой. Надеемся, теперь вы уяснили специфику этих понятий. «Биогеоценоз» и «экосистема» нередко употребляются как синонимы, однако разница между ними все-таки есть.

Особенности биогеоценоза

Множество видов обычно обитает в любом из ограниченных пространств. Между ними устанавливаются сложные и постоянные взаимоотношения. Другими словами, разные виды организмов, которые существуют в некотором пространстве, характеризующимся комплексом особых физико-химических условий, представляют собой сложную систему, которая сохраняется более или менее длительное время в природе. Уточняя определение, отметим, что биогеоценоз — это сообщество организмов различных видов (исторически сложившееся), которые тесно связаны между собой и с неживой природой, окружающей их, обменом энергии и веществ. Специфическая характеристика биогеоценоза заключается в том, что он пространственно ограничен и довольно однороден по видовому составу включенных в него живых существ, а также по комплексу различных абиотических факторов. Существование как целостной системы обеспечивает постоянное поступление в этот комплекс солнечной энергии. Как правило, граница биогеоценоза устанавливается по границе фитоценоза (растительного сообщества), который является его важнейшим компонентом. Таковы основные его особенности. Роль биогеоценоза велика. На его уровне происходят все процессы потока энергии и круговорота веществ в биосфере.

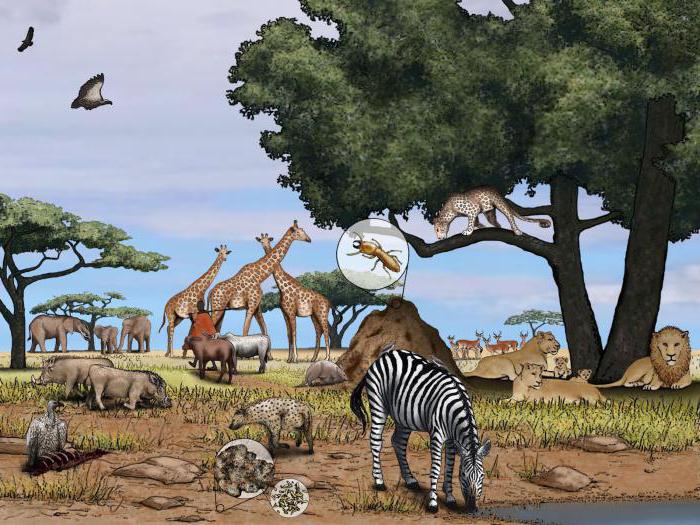

Три группы биоценоза

Главная роль в осуществлении взаимодействия между различными его компонентами принадлежит биоценозу, то есть живым существам. Они подразделяются по своим функциям на 3 группы — редуцентов, консументов и продуцентов — и тесно взаимодействуют с биотопом (неживой природой) и друг с другом. Эти живые существа объединены существующими между ними пищевыми связями.

Продуценты — это группа автотрофных живых организмов. Потребляя энергию солнечного света и минеральные вещества из биотопа, они создают тем самым первичные органические вещества. К данной группе относятся некоторые бактерии, а также растения.

Консументы — это организмы гетеротрофные, которые используют в виде пищи готовые органические вещества, служащие им источником энергии, а также веществ, необходимых консументам для их жизнедеятельности. Мы можем отнести к ним практически всех животных, растений-паразитов, растений-хищников, а также некоторых (паразитических) бактерий и грибов.

Редуценты разлагают остатки умерших организмов, а также расщепляют до неорганических органические вещества, тем самым возвращая в биотоп «изъятые» продуцентами минеральные вещества. Это, например, некоторые виды одноклеточных грибов и бактерий.

Пищевые отношения между группами биоценоза

Существующие между тремя этими компонентами биогеоценоза пищевые отношения определяют круговорот веществ и потоки энергии в нем. Улавливая энергию Солнца и поглощая минеральные вещества, продуценты создают органические вещества. Из них строится их тело. Таким образом солнечная энергия превращается в энергию химических связей. Поедая друг друга и продуцентов, консументы (растительноядные, паразитические и хищные организмы) тем самым расщепляют органические вещества. Они используют их, а также высвобождающуюся в результате этого энергию для обеспечения своей жизнедеятельности и построения собственного тела. Редуценты, питаясь мертвыми организмами, разлагают их органические вещества. Они добывают таким образом необходимые им энергию и материалы, а также обеспечивают возвращение в биотоп неорганических веществ. Так в биогеоценозе осуществляется круговорот веществ. Его постоянство является залогом длительного существования экологической системы, несмотря на то, что запас минеральных веществ является ограниченным в ней.

Динамическое равновесие системы

Динамическим равновесием характеризуются взаимоотношения организмов между собой и с окружающей их неживой природой. Например, в год, когда погодные условия благоприятны (множество солнечных дней, значения влажности и температуры оптимальны) растения производят повышенное количество первичных органических веществ. Такое обилие пищи приводит к тому, что грызуны начинают массово размножаться. Это, в свою очередь, вызывает увеличение паразитов и хищников, которые сокращают количество грызунов. В итоге это приводит к уменьшению числа хищников, поскольку какая-то их часть гибнет от недостатка пищи. Тем самым исходное состояние экосистемы восстанавливается.

Виды биогеоценоза

Биогеоценоз может быть естественным и искусственным. К видам последнего относятся агробиоценозы и городские биогеоценозы. Остановимся подробнее на каждом из них.

Биогеоценоз естественный

Отметим, что каждый природный естественный биогеоценоз — это система, сложившаяся в течение длительного времени — тысяч и миллионов лет. Поэтому все ее элементы являются «притертыми» друг к другу. Это приводит к тому, что устойчивость биогеоценоза к различным изменениям, происходящим в окружающей среде, очень высока. «Прочность» экосистем не беспредельна. Глубокие и резкие изменения условий существования, сокращение числа видов организмов (например, в результате масштабного вылова промысловых видов) приводят к тому, что равновесие может быть нарушено и он может быть разрушен. В этом случае происходит смена биогеоценозов.

Агробиоценозы

Агробиоценозы — это особые сообщества организмов, которые складываются на территориях, используемых людьми в сельскохозяйственных целях (посадки, посевы культурных растений). Продуценты (растения), в отличие от биогеоценозов естественного вида, представлены здесь одним видом культуры, выращиваемой человеком, а также определенным числом видов сорных растений. Разнообразие растительноядных животных (грызунов, птиц, насекомых и т. п.) определяет растительный покров. Это виды, которые могут питаться произрастающими на территории агробиоценозов растениями, а также находиться в условиях их культивирования. Данные условия определяют наличие и других видов животных, растений, микроорганизмов и грибов.

Агробиоценоз зависит, прежде всего, от деятельности человека (внесение удобрений, механическая обработка почвы, орошение, обработка ядохимикатами и др.). Устойчивость биогеоценоза этого вида слабая — он очень быстро разрушится без вмешательства людей. Это вызвано отчасти тем, что растения культурные намного более прихотливы, нежели дикорастущие. Поэтому они не могут выдерживать конкуренции с ними.

Городские биогеоценозы

Городские биогеоценозы представляют особый интерес. Это еще одна разновидность антропогенных экосистем. В качестве примера можно привести парки. Основные экологические факторы, как и в случае с агробиоценозами, являются в них антропогенными. Видовой состав растений определяет человек. Он сажает их, а также осуществляет уход за ними и их обработку. Наиболее сильно изменения внешней среды выражены именно в городах — повышение температуры (от 2 до 7 °С), специфические особенности почвенного и атмосферного состава, особый режим влажности, освещенности, действия ветров. Все эти факторы формируют городские биогеоценозы. Это очень интересные и специфические системы.

Примеры биогеоценоза многочисленны. Различные системы отличаются друг от друга по видовому составу организмов, а также по свойствам среды, в которой они обитают. Примеры биогеоценоза, на которых мы подробно остановимся, — это листопадный лес и пруд.

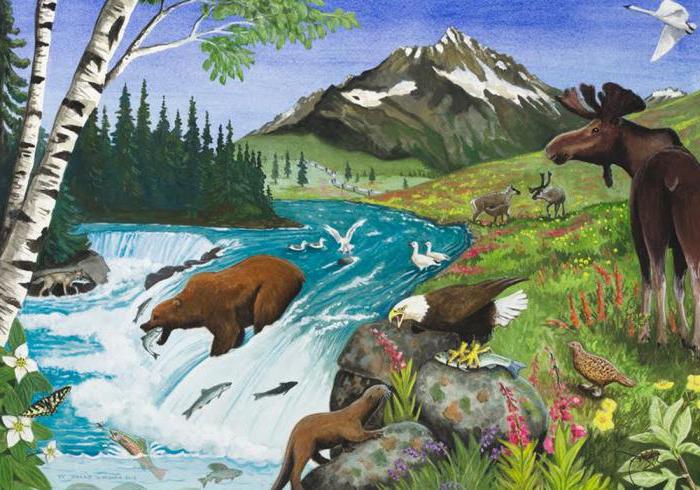

Листопадный лес как пример биогеоценоза

Листопадный лес является сложной экологической системой. В состав биогеоценоза в нашем примере входят такие виды растений, как дубы, буки, липы, грабы, березы, клены, рябины, осины и другие деревья, листва которых осенью опадает. Несколько их ярусов выделяется в лесу: низкий и высокий древесный, мохового напочвенного покрова, трав, кустарников. Растения, населяющие верхние ярусы, являются более светолюбивыми. Они лучше выдерживают колебания влажности и температуры, нежели представители нижних ярусов. Мхи, травы и кустарники теневыносливы. Они существуют летом в полумраке, образующимся после развертывания листвы деревьев. Подстилка лежит на поверхности почвы. Она образуется из полуразложившихся остатков, веточек кустарников и деревьев, опавшей листвы, мертвых трав.

Лесные биогеоценозы, в том числе листопадные леса, характеризуются богатой фауной. Их населяет множество норных грызунов, хищников (медведь, барсук, лисица), землероющих насекомоядных. Встречаются и живущие на деревьях млекопитающие (бурундук, белка, рысь). Косули, лоси, олени входят в состав группы крупных травоядных. Кабаны широко распространены. В разных ярусах леса гнездятся птицы: на стволах, в кустарниках, на земле или на вершинах деревьев и в дуплах. Имеется множество насекомых, питающихся листьями (к примеру, гусеницы), а также древесиной (короеды). В верхних слоях почвы, а также в подстилке обитает, кроме насекомых, огромное число и других позвоночных (клещи, дождевые черви, личинки насекомых), множество бактерий и грибов.

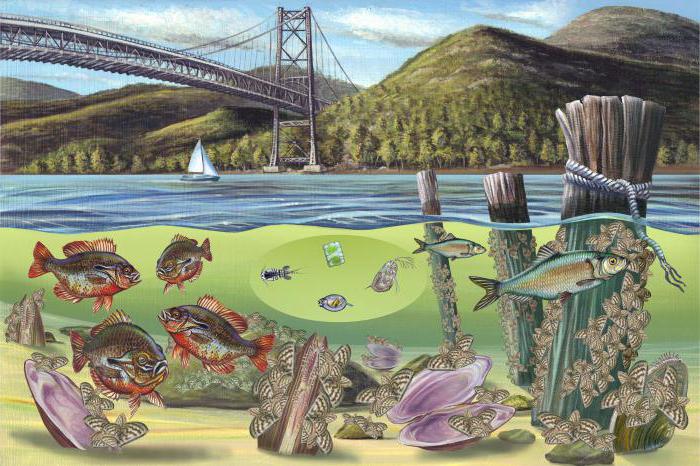

Пруд как биогеоценоз

Рассмотрим теперь пруд. Это пример биогеоценоза, средой жизни организмов в котором является вода. Крупные плавающие или укореняющиеся растения (рдесты, кувшинки, камыш) поселяются на мелководье прудов. Мелкие плавающие растения распространены по всей толще воды, до той глубины, куда проникает свет. В основном это водоросли, которые называются фитопланктоном. Их иногда много, в результате чего вода делается зеленой, «цветет». Множество сине-зеленых, зеленых и диатомовых водорослей содержится в фитопланктоне. Головастики, личинки насекомых, растительноядные рыбы, ракообразные питаются растительными остатками или живыми растениями. Рыбы и хищные насекомые поедают мелких животных. А за растительноядными и более мелкими хищными рыбами охотятся крупные хищные. Разлагающие органические вещества организмы (грибы, жгутиковые, бактерии) широко распространены по всей территории пруда. В особенности много их на дне, поскольку здесь скапливаются остатки мертвых животных и растений.

Сравнение двух примеров

Сравнив примеры биогеоценоза, мы видим, насколько непохожи и по видовому составу, и по внешнему виду экосистемы пруда и леса. Это обусловлено тем, что у организмов, населяющих их, разная среда обитания. В пруду это вода и воздух, в лесу — почва и воздух. Тем не менее функциональные группы организмов являются однотипными. В лесу продуценты — это мхи, травы, кустарники, деревья; в пруду — водоросли и плавающие растения. В лесу в состав консументов входят насекомые, птицы, звери и другие беспозвоночные, населяющие подстилку и почву. К консументам в пруду относятся различные земноводные, насекомые, ракообразные, хищные и растительноядные рыбы. В лесу редуценты (бактерии и грибы) представлены наземными формами, а в пруду — водными. Отметим также, что и пруд, и лиственный лес, — это естественный биогеоценоз. Примеры искусственных мы приводили выше.

Почему биогеоценозы сменяют друг друга?

Биогеоценоз не может существовать вечно. Он неизбежно рано или поздно сменяется другим. Это происходит в результате изменения среды живыми организмами, под влиянием человека, в процессе эволюции, при изменении климатических условий.

Пример смены биогеоценоза

Рассмотрим в качестве примера случай, когда сами живые организмы являются причиной смены экосистем. Это заселение скальных пород растительностью. Большое значение на первых стадиях этого процесса имеет выветривание пород: частичное растворение минералов и изменение их химических свойств, разрушение. На начальных этапах очень большую роль играют первые поселенцы: водоросли, бактерии, накипные лишайники, сине-зеленые. Продуцентами являются сине-зеленые, водоросли в составе лишайников и водоросли свободноживущие. Они создают органическое вещество. Сине-зеленые из воздуха берут азот и обогащают им еще малопригодную для обитания среду. Лишайники растворяют выделениями органических кислот скальную породу. Они способствуют тому, что элементы минерального питания постепенно накапливаются. Грибы и бактерии разрушают созданные продуцентами органические вещества. Последние не полностью минерализуются. Постепенно накапливается смесь, состоящая из минеральных и органических соединений и обогащенных азотом растительных остатков. Создаются условия для существования кустистых лишайников и мхов. Ускоряется процесс накопления азота и органического вещества, образуется тонкая прослойка почвы.

Формируется примитивное сообщество, которое может существовать в данной неблагоприятной обстановке. К суровым условиям скал хорошо приспособлены первые поселенцы — они выдерживают и мороз, и жару, и сушь. Постепенно они изменяют среду обитания, создавая условия для образования новых популяций. После того как появляются травянистые растения (клевер, злаки, осоки, колокольчик и др.), ужесточается конкуренция за питательные элементы, свет, воду. В этой борьбе пионеры-поселенцы вытесняются новыми видами. Кустарники поселяются за травами. Они скрепляют своими корнями формирующуюся почву. Лесными сообществами сменяются травяно-кустарниковые.

В ходе длительного процесса развития и смены биогеоценоза количество входящих в него видов живых организмов постепенно растет. Более сложным становится сообщество, все более разветвленной делается его пищевая сеть. Увеличивается разнообразие связей, существующих между организмами. Все полнее сообщество использует ресурсы среды. Так оно превращается в зрелое, которое хорошо приспособлено к условиям среды и обладает саморегуляцией. В нем популяции видов хорошо воспроизводятся и другими видами не замещаются. Тысячи лет длится описанная смена биогеоценозов. Однако существуют смены, которые происходят на глазах всего лишь одного поколения людей. К примеру, это зарастание мелких водоемов.

Итак, мы рассказали о том, что такое биогеоценоз. Примеры с описанием, представленные выше, дают наглядное представление о нем. Все, о чем мы рассказали, важно для понимания этой темы. Типы биогеоценозов, их структура, особенности, примеры — все это следует изучить для того, чтобы иметь полное представление о них.

Источник