Дон (река, Россия)

Дон (река, Россия)

| Дон | |

|---|---|

Дон в Воронежской области | |

| Протекает по территории | России |

| Исток | ручей Урванка около Новомосковска |

| Устье | Таганрогский залив Азовского моря |

| |

| Длина | 1870 км |

| Площадь бассейна | 422 000 км² |

| Высота истока | 180 м |

| Расход воды | 900 м³/с |

Дон, на Дону́ (у древних греков — Гиргис, Танаис, др.-греч. Τάναις , лат. Tanais , в средние века Большой Дон, у древних кыпчаков — Тен) — река в Европейской части России. По площади водосбора, равной 422 тыс. км² в Европе уступает только Волге, Днепру, Дунаю, и Каме. Длина реки — 1870 км. Утверждение «Название происходит от скифо-сарматского dānu» — результат ангажированности некоторой части историков. Слово «Дон» имеет славянские корни, является множественным числом слова «дно». В древне-русском языке «дно» имело значение «русло реки» или «река». «Дон» означает реку с многими руслами или часто меняющую русло (много дон). Присутствует в названиях рек Донец (небольшая река), Днепр (порожистая река), Днестр (стремительная река).

Содержание

География

Исток Дона расположен в северной части Средне-Русской возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря. Раньше за начало реки принимали место выхода из озера Иван (в действительности, стока вод из Иван-озера в Дон обычно не происходит). В настоящее время за исток Дона часто принимают Шатское водохранилище к северу от города Новомосковск Тульской области, которое также им не является и отгорожено от реки железнодорожной дамбой. Настоящий исток находится в парке в 2—3 км к востоку (ручей Урванка). В Новомосковске установлен архитектурный комплекс «Исток Дона».

Устье Дона — Таганрогский залив Азовского моря. От Ростова-на-Дону образует дельту площадью 540 км². Там русло Дона разделяется на многочисленные рукава и протоки (гирла), в том числе — Мёртвый Донец, Старый Дон, Большая Каланча, Большая Кутерьма, Переволока, Егурча,

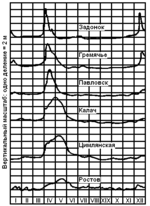

Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет плавный продольный профиль с уклонами, постепенно уменьшающимися к устью (рис. 1), средний уклон составляет 0,1 ‰. Почти на всем протяжении Дон имеет разработанную долину с широкой поймой, множество рукавов (ериков) и староречий, и достигает в нижнем течении ширины 12—15 км. В районе города Калача-на-Дону его долина сужается отрогами Средне-Русской и Приволжской возвышенностей. На этом коротком участке пойма у реки отсутствует.

Для Дона, как и других рек региона, характерно асимметричное строение долины. Правый коренной берег — высокий и крутой, а левый — пологий и низменный. По склонам долины прослеживаются три террасы. Дно долины заполнено отложениями аллювия. Русло извилистое с многочисленными песчаными мелководными перекатами.

Водный режим

Бассейн Дона целиком находится в пределах лесостепной и степной зон, чем объясняется относительно малая водность при большой площади водосбора. Средний годовой расход воды составляет 900 м³/с, то есть около 2 л/сек·км². Относительная водность Дона в 5—6 раз ниже, чем у рек Северного края (Северная Двина, Печора).

Водный режим Дона также типичен для рек степной и лесостепной зон. Высока доля снегового питания (до 70 %) при сравнительно слабом грунтовом и дождевом питании. Дон отличается высоким весенним половодьем и низкой меженью в остальное время года (рис. 2). С окончания весеннего половодья и до начала нового весеннего подъема уровень и расход воды постепенно падают. Осенний паводок слабо выражен, летние паводки крайне редки.

Амплитуда колебания уровня воды в реке значительна на всем протяжении и достигает 8—13 м. Дон широко разливается по пойме, особенно в нижнем течении. Половодье часто происходит в виде двух волн. Первая возникает за счет поступления в русло талых вод из нижней части бассейна (по-местному — холодная вода или казачья), а вторая образуется водами, поступающими с верхнего Дона (тёплая вода). Иногда, при запаздывании снеготаяния в нижней части бассейна, обе волны сливаются и половодье становится более высоким, но менее продолжительным.

Дон замерзает в конце ноября — начале декабря. Ледостав держится от 140 дней в верховьях и до 30—90 дней в нижнем течении. Река вскрывается в низовьях в конце марта и отсюда вскрытие быстро распространяется к верховьям.

Использование

Дон судоходен на протяжении 1590 км вверх от устья, до Воронежа, регулярное судоходство действует до города Лиски (1355 км).

В районе г. Калач излучина Дона приближается к Волге на расстояние до 80 км. В этом месте реки соединены судоходным Волго-Донским каналом, введённым в строй в 1952 году.

В районе станицы Цимлянская построена плотина протяжённостью 12,8 км, поднимающая уровень воды в реке на 27 м и формирующая Цимлянское водохранилище, раскинувшееся от Голубинской до Волгодонска, общей ёмкостью 21,5 км³ (полезная ёмкость — 12,6 км³) и площадью 2600 км². При плотине также размещена гидроэлектростанция. Воды Цимлянского водохранилища используют для орошения и обводнения Сальских степей и других степных пространств Ростовской и Волгоградской областей.

На протяжении около 130 км ниже по течению от Цимлянской ГЭС, глубина реки, необходимая для судоходства, поддерживается при помощи трех гидроузлов с плотинами и шлюзами: Николаевского, Константиновского, и Кочетовского. [1] Старейший и наиболее известный из них, Кочетовский гидроузел ( 47.568611 , 40.852778 47°34′07″ с. ш. 40°51′10″ в. д. / 47.568611° с. ш. 40.852778° в. д. (G) ) расположен в 7,5 км ниже впадения в Дон реки Северский Донец (то есть в 131 км выше по течению от города Ростова-на-Дону). [2] Он был построен в 1914—1919 годах [3] и реконструирован в 2004—2008 годах. При реконструкции была добавлена вторая нитка шлюза. [4] [5]

Ниже Кочетовского гидроузла плотин больше нет, и судоходная глубина поддерживается систематическим землечерпанием. [1]

Источник

Примерная площадь бассейна дона

Дон – река в Европейской части России; Воронежской, Липецкой, Ростовской, Тульской и Волгоградской областях. Древние греки называли реку Танаис, Гиргис; древние кыпчаки – Тен. В древнерусском языке «Дон» – «река, часто изменяющая своё положение».

Длина реки 1870 км, площадь бассейна 421,7 тыс. км 2 , из них 368,6 тыс. км 2 находятся в пределах России, 53,1 тыс. км 2 – в пределах Украины (часть бассейна р. Северский Донец). По площади бассейна Дон занимает 8-е место среди рек России [*] Без учёта параметров притоков 1-го, 2-го и пр. порядка, а также рек, впадающих в сточные озёра. По сводным данным Государственного водного реестра и Научно-популярной энциклопедии «Вода России». .

Дон берёт начало на восточных склонах Среднерусской возвышенности, у г. Новомосковска, впадает в Таганрогский залив Азовского моря в 45 км ниже Ростова-на-Дону.

Бассейн реки ограничен Среднерусской возвышенностью на севере, Ставропольским плато на юге, Донецким кряжем на западе и Приволжской и Ергенинской возвышенностями на востоке. Бассейн Дона имеет хорошо развитую гидрографическую сеть. Общее число водотоков около 13 000. Наиболее крупные притоки Дона: Северский Донец (правый), Хопёр и Медведица (левые).

Речная сеть наиболее густая на западе, в центре и на севере бассейна – в лесостепной зоне. Густота речной сети составляет здесь 0,3–0,6 км/км 2 . Эта территория относительно обводнена, имеет сложный рельеф с развитой овражно-балочной сетью. Густота речной сети в степной зоне заметно меньше и составляет 0,05–0,15 км/км 2 , в полупустынной (юго-восток бассейна) – менее 0,05 км/км 2 .

В пределах бассейна Дона находится более восьми тысяч небольших озёр площадью до 0,1 км 2 каждое. Основная их часть находится в поймах больших рек: среднего и нижнего течения Дона, Хопра, Медведицы. Самое большое озеро в бассейне Дона — Маныч-Гудило; оно расположено в центральной части Кумо-Манычской впадины. В бассейне Дона существует ирригационная сеть, включающая системы оросительно-обводнительных каналов. Число прудов и небольших водохранилищ ёмкостью до 10 млн м 3 достигает 10 тысяч. Сток Дона зарегулирован (в 1952 г.) Цимлянским водохранилищем. В бассейне Дона находится 43 водохранилища комплексного назначения с полным объёмом более 10 млн м 3 , в основном сезонного регулирования стока.

По характеру долины и русла Дон – типичная равнинная река. Река имеет плавный продольный профиль с уклонами, постепенно уменьшающимися к устью. Общее падение реки составляет 190,5 м, а общий уклон составляет 0,096‰.

Природно-климатические особенности бассейна Дона изменяются с северо-запада на юго-восток в пределах, характерных для лесостепной, степной зон и полупустынь. Климат в бассейне умеренно континентальный, с умеренно холодной зимой и тёплым, а на юге жарким летом. Это территория недостаточного увлажнения – испаряемость превышает слой осадков. Среднегодовые температуры воздуха на всей территории бассейна реки положительные и изменяются от 5,1°С на севере до 9,4°С на юге. Годовой слой осадков уменьшается по направлению с северо-запада на юго-восток от 630 мм на Среднерусской возвышенности до 430 мм в степной зоне бассейна. Более половины годовой суммы осадков приходится на тёплый период года. Устойчивый снежный покров образуется на севере бассейна в начале декабря, в южной его части – в конце декабря – начале января. Его толщина невелика – на северо-западе 40–45 см, а на юге уменьшается до 8–11 см. Сход снежного покрова на юге начинается уже в конце февраля, на севере – в конце марта – начале апреля. Стаявший снежный покров формирует основной сток рек в бассейне Дона. Величина испаряемости увеличивается с северо-запада на юг и юго-восток от 675 мм (г. Лиски) до 1000 мм (г. Ростов-на-Дону). Испарение максимально (до 550 мм) в северо-западной и южной частях бассейна, а минимально (400 мм) — в центральной его части.

Составляющие годового водного баланса для всего бассейна Дона за многолетний период: осадки 535 мм, испарение 469 мм, сток 66 мм (около 24% приходится на его подземную составляющую). Коэффициент стока в бассейне уменьшается с севера на юг – от 0,24 до 0,03, а коэффициенты испарения в этом же направлении возрастают – от 0,76 до 0,97.

Водный режим Дона соответствует восточноевропейскому типу с резко выраженным весенним половодьем и низкой маловодной меженью. Основной источник питания реки – снеговое (от 40 до 80% годового водного стока), подземные воды формируют 20–45% объёма стока, на юге бассейна – 10–15% и менее. В наиболее засушливой части, в бассейнах рек Сал и Маныч, многие реки в летнюю межень пересыхают.

Водные ресурсы Дона в замыкающем створе в естественных условиях оценивались в среднем в 27,7 км 3 /год и снижались до 13,7 км 3 в маловодные годы. В результате регулирования стока реки заметно изменилось внутригодовое распределение водного стока (сток в период половодья уменьшился, в межень увеличился). Изменился и сток взвешенных наносов. Его величина сократилась с 4,66 млн т /год до 2,02 млн т/год , а мутность воды уменьшилась в среднем с 170 до 90 г/м 3 .

На величину мутности влияет повышенная интенсивность склоновой эрозии на возделываемых площадях. На реках в пределах Среднерусской, Калачской и Приволжской возвышенностей в формировании стока наносов заметную роль играют овраги. Практически на всех реках бассейна в половодье проходит до 90% годового стока наносов. Относительно высокая мутность характерна для рек Среднерусской возвышенности и Донбасса. Минимальная мутность свойственна верхнему и среднему течению Северского Донца – 0,036 кг/м 3 , Среднему Дону и Нижнему Хопру. Мутность в русле Дона медленно увеличивается вниз по течению – у ст. Казанской составляет 144 г/м 3 , к г. Калачу-на-Дону растёт до 181 г/м 3 . На сток наносов влияет также интенсивная добыча нерудных строительных материалов из русловых карьеров в узле слияния Дона и Воронежа, выше Цимлянского водохранилища и у Ростова-на-Дону.

Солевой состав воды Дона обусловлен химическим составом вод впадающих в него притоков и возвратных вод с орошаемых сельхозугодий. Среднемноголетняя величина минерализации воды от истока Дона к его устью увеличивается более чем в два раза. Самая высокая минерализации воды отмечается в районе г. Азова, в летнюю межень она составляет 600–1100 мг/л, в зимний период – 700–1020 мг/л. В целом в реках бассейна Дона в составе вод отмечено повышенное содержание сульфатов. По качеству поверхностные воды бассейна Дона характеризуются как чистые в верхнем течении Дона до чрезвычайно грязных на отдельных участках. В среднем и нижнем течении Дона на качество воды оказывают влияние загрязняющие вещества, поступающие с неочищенными и недостаточно очищенными бытовыми и промышленными, шахтными, дренажными водами, а также с водами, сбрасываемыми оросительными системами. Как загрязнённые оцениваются воды малых рек в районах крупных промышленных центров, районов угледобычи, крупных массивов орошения. Вода Цимлянского водохранилища соответствует умеренно загрязнённым.

Природно-климатические условия способствовали комплексному освоению бассейна Дона, что в свою очередь, определило большие нагрузки на водосбор и русло реки.

Основой водохозяйственного комплекса в бассейне Дона является Волго-Донской судоходный канал. Большие нагрузки испытывает Цимлянское водохранилище. Отбор больших объёмов воды и сбросы сточных вод, не всегда достаточно очищенных, приводит к ухудшению качества воды в водохранилище. Водные ресурсы региона – источник питьевого, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения. Из Печенежского водохранилища на Северском Донце осуществляется водоснабжение Харькова (Украина). Канал Северский Донец – Донбасс снабжает водой территории Донецкого каменноугольного бассейна. Донской магистральный канал используется для орошения сельскохозяйственных угодий в южной части бассейна Дона. Из Цимлянского водохранилища осуществляется отбор воды в интересах ирригации, сельскохозяйственного водоснабжения. Объём безвозвратного водопотребления на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение в бассейне Дона составляет 1 км 3 /год. Большая роль в экономике бассейна Дона отводится судоходству. Создание Волго-Донского судоходного канала превратило Дон в важную воднотранспортную магистраль межрегионального значения, связывающую Азовское и Чёрное моря с Каспийским, Белым и Балтийским морями.

На территории бассейна Дона находятся семь государственных природных заповедников общей площадью 69595 га и два государственных природных заказника федерального подчинения общей площадью 28232 га, в том числе военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле», природный историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье», заповедник «Галичья гора», Хопёрский биосферный заповедник.

На Дону города: Новомосковск, Задонск, Семилуки, Воронеж, Лиски, Павловск, Серафимович, Калач-на-Дону, Волгодонск, Цимлянск, Константиновск, Ростов-на-Дону, Азов.

Источник