Характеристика правовой охраны водных объектов

В процессе эксплуатации водных объектов все физические и юридические лица должны соблюдать определенные правила, не нарушать агротехнические и гидротехнические нормы безопасности, проводить производственные, мелиорационные, технологические, санитарные и иные действия по защите и сохранности водных объектов.

Правовая охрана водных объектов

Правозащита водных объектов может рассматриваться в двух видах:

- запрет на проведение конкретных манипуляций;

- ограничение конкретных манипуляций.

Водный кодекс Российской Федерации содержит законодательные положения, обеспечивающие правовую охрану вод и налагающие запрет на:

- выброс, слив и дампинг различного мусора, утилизированных продуктов технического и бытового использования в водные объекты;

- поиск и извлечение природных ресурсов, торфа и сапропеля из почвы водоемов, а также строительство опор и объектов на них, способных нанести вред водному биоценозу, почве, поверхностным водам, береговой зоне водоемов;

- использование судоходных морских объектов без системы сбора утилизированных веществ, накапливающихся в процессе работы этих объектов;

- загрязнение обледенелой зоны водных объектов, ледников и снежников;

- дампинг и выброс радиоактивных токсинов и отравляющих продуктов;

- выкачку воды из водоемов, если это может ухудшить и навредить или иным образом значительно сказаться на состоянии водоема и прочее.

Существенно улучшить качество контроля за отсутствием нарушений в ограничениях по проведению тех или иных манипуляций позволяют специально отведенные зоны водной охраны и прибрежные защитные полосы, нормативы установления которых отражены в положениях Водного кодекса РФ (статья 65).

Территориальные рубежи водоохраны включают в себя прибрежные защитные полосы, в границах которых вводятся добавочные ограничения по ведению хозяйствования и использованию природной среды.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев рассчитывается от того места, где река или ручей берет свое начало:

- до 10 километров – в размере 50 метров;

- от 10 до 50 километров – в размере 100 метров;

- от 50 километров и далее – в размере 200 метров.

Радиус водной зоны для охраны местности, на которой берут свое начало реки и ручьи, составляет 50 метров. Граница водной охранной зоны рек и ручьев, не достигающих 10 километров в длину, проходит в том же месте, где и прибрежная защитная полоса.

Ширина водной зоны охраны озер и водохранилищ, кроме озер, находящихся на территории болот, а также озер и водохранилищ, водный участок которых занимает площадь менее 0,5 квадратного километра, считается равной 50 метрам. Ширина водной зоны охраны морей установлена в размере 500 метров.

На территории зоны водоохраны нельзя:

- применять сливные и загрязненные воды в качестве средства удобрения земли;

- совершать различные захоронения, в том числе животных;

- совершать дампинг утилизированных продуктов, радиоактивных токсинов, взрывающихся и химических веществ, отравы и ядов;

- применять авиацию в мероприятиях, направленных на уничтожение паразитов, портящих флору, и для лечения растительности;

- осуществлять передвижение и стоянку транспорта (за исключением специализированного транспорта) вне пределов отдельно отведенных для этого территорий, имеющих твердую основу.

На территории зоны водоохраны возможны разработка, возведение, ремонт, сдача в пользование, использование хозяйственных и других категорий построек в том случае, если они оборудуются устройствами, позволяющими защищать водные объекты от загрязнения и сокращения водных ресурсов согласно законам РФ в отраслях природоохраны и водоохраны.

Внутри границ прибрежных защитных полос, наряду с выше перечисленным, также запрещено:

- проведение пахотных работ на почве;

- устанавливать насыпи размываемого грунта;

- выгуливать и выпасать скота, формировать для него пастбища и купальни.

Возможно установление ограничений и запретов также в специальных округах и санитарноохранных зонах.

Разметка определенной территории для расположения рубежей водоохранной зоны и прибрежных защитных полос, а также размещения соответствующих распознавательных знаков, проводится согласно правилам, предусмотренным Правительством Российской Федерации.

Административная ответственность за нарушение режима эксплуатации водных объектов

Правовую защиту эксплуатации водных объектов обеспечивают предусмотренные законодательством санкции. В статьях 68 и 69 Водного кодекса РФ для правонарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Административная ответственность за несоблюдение режима использования водных объектов возникает в случаях:

- порчи или самовольной ликвидации опознавательных водоохранных знаков и указателей водной хозяйственной деятельности, территориальных указателей рубежа водной охраняемой зоны и защитных прибрежных полос, включая прибрежные полосы внутренних морских вод и территориального моря России (ст. 7.2 КоАП РФ) ;

- самоуправного размещения на территории зоны водного объекта без получения разрешения, дающего право на использование территории этого объекта, ее части, а также водных ресурсов объекта (ст. 7.6 КоАП РФ);

- нанесения вреда водоохранному, гидротехническому и водохозяйственному оборудованию, устройству систем подачи питьевой воды и канализации городов, сел, деревень (ст. 7.7 КоАП РФ);

- размещения без разрешения на территории земельного участка прибрежной защитной полосы, зоны водной охраны, санитарноохранного округа водоисточников для питьевых и бытовых нужд населения (ст. 7.8 КоАП РФ);

- передачи прав ведения деятельности на водном объекте другому лицу или обмена одного водного объекта на другой без соответствующей государственной перерегистрации (ст. 7.10 КоАП РФ);

- несоблюдения правил и техники эксплуатации мест добычи гидроминеральных ресурсов, что может вызвать истощение источников (ст. 8.9 КоАП РФ);

- несоблюдения правил и техники эксплуатации в местах сбора и накопления воды, что может испортить и навредить ее запасам;

- уклонения от обязанностей по проведению ремонтных работ и мероприятий по облагораживанию строений на водных объектах и охраняемой территории водных зон и прибрежных защитных полос, чтобы поддерживать пригодное для использования состояние;

- самоуправной добычи минеральных и природных ресурсов, торфа, сапропеля, проведение молевого сплава древесины, а также несоблюдение технического режима очищения водных объектов от утонувших древесных обломков и насосов;

- несоблюдения правил эксплуатации и защиты территории водных объектов, способных привести к ее загрязнению и истощению;

- засорения ледниковой зоны и порчи лечебно-целительной зоны водных объектов, нанесения ущерба состоянию водных объектов, предназначенных для туризма, отдыха, спортивных мероприятий, а также особенно охраняемым объектам, посредством дампинга или сброса утилизированных и опасных продуктов, причиняющих непоправимый вред окружающей среде (ст. 8.13 КоАП РФ);

- несоблюдения техники эксплуатации воды в процессе ее забора, а также в ходе слива загрязненной воды в водные объекты;

- несоблюдения предусмотренных требований по использованию и применению водных ресурсов в процессе добычи природных ископаемых, минералов, торфа, сапропеля в зоне водных объектов, отступления от технологических норм по строительству и использованию субаквальных и надводных объектов в процессе осуществления водного-судоходного промысла, нефтяных работ, дноуглубительных действий, проведения мероприятий на дамбах и портовых постройках (ст. 8.14 КоАП РФ);

- несоблюдения правил техники использования водоохранных и водохозяйственных объектов (ст. 8.15 КоАП РФ);

- самоуправства или отказа от выполнения предусмотренных законом требований дампинга утилизированных продуктов и иных предметов, попавших на водный объект с авиационных сооружений, искусственных островов, судоходных средств, различных построек и установок, в границах внутренних морских вод, в территориальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне РФ (ст. 8.19 КоАП РФ).

Замечание 3

Граждане, привлеченные к административной ответственности за правонарушения на водных объектах, обычно облагаются штрафными санкциями, а также обязанностями по ликвидации нарушенных требований и компенсации нанесенного ущерба.

Нанесение вреда водным объектам может быть неосторожным или намеренным. К административной и уголовной ответственности за это привлекаются как лица, работа которых имеет отношение к водным объектам, так и не связанные с водным объектом граждане, причинившие ему вред.

Засорение и загрязнение водных объектов может произойти:

- в процессе использования неисправной очистительной техники производственными учреждениями, коммунально-бытовыми службами и иными организациями;

- при выведении из работы и выключении очистительной техники на неустановленный срок;

- при отступлении от требований по безопасной перевозке, хранению и употреблению минеральных удобрений и иных веществ и прочее.

Уголовная ответственность за нарушение режима эксплуатации водных объектов

Несение уголовной ответственности за несоблюдение режима использования водных объектов возникает в случаях:

- замусоривания, зашлаковывания, сокращения объемов поверхностных и подземных вод, питьевых ресурсов пресных вод, а также ухудшения их природных свойств, что нанесло значительный ущерб здоровью людей, флоре, фауне, биоценозу водоемов, лесным и сельским объектам (ст. 250 УК РФ);

- засорения морских вод и прибрежной морской зоны отходами производства береговых предприятий, несоблюдения требований по проведению дампинга или сброса транспорта, создания в морских водах искусственных островов, построек, скоплений вредоносных для здоровья населения и морского биоценоза продуктов и материалов, затрудняющих эксплуатацию морской зоны (ст. 252 УК РФ);

- самоуправного создания искусственных островов, приспособлений и построек на континентальном шельфе Российской Федерации, неразрешенного формирования зон безопасности около них, либо в исключительной экономической зоне России, а также несоблюдения требований по возведению, использованию, защите и уничтожению искусственных островов, приспособлений, построек и инструментов системы защиты морского судоходства;

- анализа, поиска, разведывания, драгирования полезных ископаемых континентального шельфа или исключительной экономической зоны государства при отсутствии законного разрешения на проведение такой деятельности (ст. 253 УК РФ);

- противоправной добычи (вылова) фауны водоемов (ст. 256 УК РФ).

Замечание 4

Статья 11 Уголовного кодекса РФ рассматривает преступные правонарушения, произошедшие в границах морских вод России, в качестве правонарушений, относящихся к территории государства.

Применение административных или уголовных санкций к правонарушителям не снимает с них обязанностей компенсировать нанесенный ущерб и ликвидировать последствия преступления. Виновные граждане делают это либо на добровольных началах, либо принудительно по решению суда. Способы расчета и оценки величины вредоносного ущерба, произведенного на водном объекте виновниками преступного правонарушения, регулируются приказом Минприроды России от 13.04.2009 № 87.

Если правонарушение на водном объекте совершено служебным лицом, то помимо административной и уголовной ответственности, возникает дисциплинарная. Виновные сотрудники привлекаются к дисциплинарной ответственности вследствии нарушения ими должностных обязанностей, в результате которых нанесен вред водному объекту и не соблюдено водное законодательство. Дисциплинарные взыскания основаны на трудовых отношениях и применяются к виновным в правонарушениях сотрудникам в следующих формах:

- замечание;

- выговор;

- строгий выговор;

- увольнение с должностного поста.

Источник

Правовые основы охраны водного бассейна.

Использование водных объектов осуществляется в виде общего 1 и специального водопользования. Водные объекты могут предоставляться в особое пользование. Перечень видов специального водопользования утверждается Министерством природных ресурсов РФ.

Общее водопользование— это использование водных объектов без применения сооружений, технических средств и устройств.

Специальное водопользование— это использование водных объектов с применением сооружений, технических средств и устройств.

Особое водопользование— это использование водных объектов, находящихся в федеральной собственности, для обеспечения нужд обороны, федеральных энергетических систем, федерального транспорта, а также для иных государственных и муниципальных нужд.

Значительное место уделено в Правилах лимитам водопользования. Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) — это предельно допустимые объемы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод нормативного качества в водные объекты в течение определенного периода времени, устанавливаемые для субъекта РФ в целом, по бассейнам рек и для водопользователей. Лимиты водопользования устанавливаются в целях устойчивого удовлетворения потребностей в воде населения и отраслей экономики, поддержания оптимальных условий водопользования, рационального использования водных ресурсов и обеспечения благоприятного экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов. Лимиты устанавливаются для водопользователей на основании заявленных ими потребностей в водных ресурсах и водохозяйственных балансов с учетом экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов.

Лицензирование водопользования осуществляется Министерством природных ресурсов РФ или его территориальными органами — органами лицензирования. Лицензия на водопользование является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование водным объектом или его частью в течение установленного срока и на определенных условиях. Выдача лицензии на водопользование осуществляется на платной основе.

Для получения лицензии на водопользование, связанное с использованием поверхностных водных объектов для добычи полезных ископаемых, торфа, сапропеля, буровых и иных работ, связанных с недропользованием, необходимо также получение лицензии на пользование недрами.

Задачами водного законодательства является регулирование отношений в сфере использования и охраны водных ресурсов от загрязнения, засорения и исчерпания, предупреждения и ликвидации вредного воздействия сточных вод, восстановления и улучшения состояния водных объектов. Водный кодекс устанавливает права и обязанности водопользователей. Среди основных обязанностей – использование водных объектов в целях, для которых они представлены, и сохранение установленных условий водопользования; рациональное использование водных ресурсов, проведение необходимых работ по сохранению и улучшению качества воды, восстановлению водных объектов; ведение учёта количества забираемой и используемой воды; осуществление контроля за качеством забираемой воды и отводимых сточных вод; поддержание в надлежащем состоянии очистных и других сооружений и устройств, выполнение установленных правил эксплуатации.

При размещении, проектировании, строительстве новых и реконструкции существующих предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении новых технологических процессов должны предусматривать мероприятия, обеспечивающие рациональное использование водных ресурсов, учёт и контроль количества и качества забираемой и отводимой воды, охрану вод от загрязнения. Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых предприятий и других объектов, не обеспеченных приборами учёта забора и отведения воды, сооружениями и устройствами, которые предотвращают вредное воздействие на водные объекты.

Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами регламентируется комплекс требований к составу и свойствам воды в водоемах санитарно-бытового водопользования и в водоемах, используемых для рыбохозяйственных целей и, в первую очередь, к величинам предельно-допустимого сброса и предельно-допустимой концентрации.

Предельно-допустимый сброс (ПДС) вещества в водный объект — масса веществ в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества в водоемах санитарно-бытового назначения–максимальная концентрация, которая не оказывает на состояние здоровья настоящего и последующего поколений прямого или опосредованного влияния, выявляемого современными методами исследований, при воздействии вредного вещества на организм человека в течение всей его жизни и не ухудшает гигиенические условия водопользования населения.

Влияние горного производства на водный бассейн

Воздействие горного производства на водный бассейн проявляется в изменении водного режима, загрязнении и засорении вод.

Изменение водного режима.При строительстве и эксплуатации карьеров и разрезов, рудников и угольных шахт, подземных транспортных и коммунальных туннелей и других сооружений существенные осложнения возникают из-за наличия подземных и поверхностных вод: происходят деформации горных выработок, снижается производительность оборудования, усложняется производство буровзрывных работ.

Поэтому отличительной особенностью горного производства является необходимость осушения месторождений полезных ископаемых. С этой целью с территорий намечаемых к разработке месторождений или их участков переносятся поверхностные водоемы и водотоки и выполняются мероприятия по защите горных выработок от обводнения их подземными водами. Основным способом осушения зоны горных работ является водопонижение путем проведения различных горных выработок, откачки или отвода самотеком, а затем сброса значительных объемов подземных вод в гидрографическую сеть за пределы разрабатываемого участка.

Современный уровень развития техники и технологии водопонижения позволяет успешно решать эту проблему при освоении месторождений со сложными гидрогеологическими условиями.

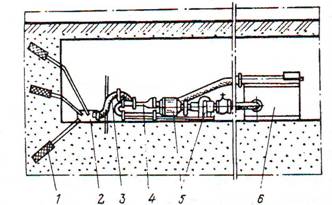

В практике обычно используют три способа водопонижения — с поверхности, подземный и комбинированный. Первый способ предусматривает сооружение дренажных устройств (скважин, канав, иглофильтров) непосредственно на земной поверхности. При подземном способе средства водопонижения располагают в горных выработках. В последние годы при проходке подземных выработок в обводненных и неустойчивых породах плывунного типа с низким коэффициентом, фильтрации, используют забойное водопонижение, заключающееся в том, что в забое выработки в горную породу на различную глубину погружают иглофильтры. С помощью рукавов иглофильтры подключают к водосборному коллектору, в котором поддерживают достаточно глубокий вакуум, позволяющий всасывать через иглофильтры воду из обводненного грунта (рис. 3).

|

Общий вид установки забойного водопонижения УЗВМ-Зу:

1-иглофильтр; 2-водосборный коллектор; 3-всасывающий рукав; 4-водострупнып насос; 5-центробежнып насос с электродвигателем; 6-открытый циркуляционный бак.

Комбинированный способ является сочетанием способа водопонижения с поверхности и подземного и реализуется, как правило, в два этапа. Вначале с поверхности изводится предварительное снижение уровня грунтовых вод, а затем вводиться в эксплуатацию система подземного водопонижения.

При водоотливе наиболее низкий уровень подземных вод в зоне горных работ приходится на забой проходимой выработки. С углублением выработки понижается и уровень подземных вод. В результате водопонижения уровень подземных вод снижается на площади, превышающей площадь разработки месторождения иногда в десятки и сотни раз.

На некоторых месторождениях в пределах воронки депрессии создается гидравлическая связь нескольких напорных водоносных горизонтов, что приводит к переливу вод из вышерасположенных горизонтов в нижние. Как правило, воронка депрессии при этом захватывает водоносные горизонты со свободной поверхностью (безнапорные горизонты) и грунтовые воды различного типа, которые имеют гидравлическую связь с поверхностными водами. Это приводит к подпитке подземных водоносных горизонтов поверхностными водами. Поэтому размеры депрессионной воронки зависят от наличия и расположения поверхностных водоемов и водотоков: чем ближе поверхностные воды к зоне разработки, тем меньше радиус депрессионной воронки.

Осушение месторождения приводит к резкому изменению естественного режима подземных и поверхностных вод. На поверхности земли нарушения состояния подземных и поверхностных вод проявляются в полном осушении заболоченных участков, уменьшении запасов вод в поверхностных водоемах и водотоках, осушении колодцев и неглубоких водозаборных скважин, иссякании источников, небольших ручьев и речек. При прекращении откачки в связи с завершением горных работ со временем депрессионные воронки исчезают и режим подземных вод восстанавливается. Восстанавливается также уровень вод в колодцах и водозаборных скважинах, В большинстве случаев возрождаются поверхностные водоемы и водотоки. Однако восстановление режима и состояния подземных и поверхностных вод зависит от масштабов нарушений. При подземном способе разработки восстановительные процессы протекают относительно быстро, при открытой разработке скорость их протекания зависит от глубины и состояния карьеров, заполнения выработанного пространства вскрышными породами, направления рекультивации.

При осушении месторождений, особенно при открытых горных работах прежде всего истощаются запасы высококачественных пресных вод, которые должны использоваться в основном для коммунального хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Попадая в систему дренажных канав, водосборников и коллекторов, пресные воды загрязняются и приобретают свойства «рудничной воды», а затем загрязняют поверхностные воды.

Существенное влияние на режим и состояние поверхностных, грунтовых и подземных вод оказывают отвалы и гидротехнические сооружения горных предприятий (гидроотвалы, хвосто-.и шламохранилища, водохранилища и пр.).

Крупные отвалы обладают большой площадью водосбора. Воды атмосферных осадков, стекающие с поверхности отвалов или профильтровавшиеся через толщу пород, загрязняются, засоряются и, в свою очередь, загрязняют и засоряют поверхностные водоемы и водотоки. Инфильтрация вод в основании отвалов и гидротехнических сооружений приводит, как правило, к подъему уровня грунтовых вод и заболачиванию прилегающей территории по контуру

Загрязнение вод. Для горнодобывающих предприятий, в отличие от горноперерабатывающих, характерно значительное превышение объемов сточных вод над объемами водопотребления для целей обеспечения технологических процессов и удовлетворения других потребностей предприятий.

Дренажные воды, стекающие с поверхности отвалов, не могут без соответствующей подготовки и очистки включаться в замкнутый цикл горного производства. Основной объем их должен отводиться. При отсутствии очистных сооружений недоброкачественные рудничные воды, попадая в поверхностные водоемы и водотоки, загрязняют их Это отрицательно воздействует на флору и фауну поверхностных вод, а также на флору и фауну лесных и сельскохозяйственных угодий окружающих территорий, санитарно-гигиенические условия местности. Особенно загрязнены дренажные воды угольных месторождений. Д.Девис (Великобритания) выделяет следующие основные загрязняющие вещества в водах, откачиваемых из угольных шахт: взвешенные частицы, главным образом, угольная и породная пыль, частицы глины, хлористые соединения, свободная серная кислота и сопутствующие соли — сульфаты железа, растворенные и взвешенные фенольные соединения, масла. К числу загрязняющих факторов Д. Девис относит также повышенную температуру шахтных вод и канализационные стоки.

Из-за наличия хлористых и сернистых соединений, а также кальция, магния, натрия и калия шахтные воды без предварительной очистки и нейтрализации не могут быть использованы даже в технических целях. Рудничные воды могут содержать соли тяжелых металлов: меди, цинка, марганца, никеля, ртути, свинца, урана и др. Попадая в поверх-костные или подземные воды, загрязняющие вещества включаются в природный круговорот. При благоприятных условиях они накапливаются в почвах, донных отложениях, затем переходят в растительность, организмы животных, а через них и воду — в человека.

Таким образом, горное производство оказывает на природные воды прямое и косвенное воздействие. К прямому относится воздействие непосредственно на водные объекты, приводящее к истощению запасов вод, изменению их режимов, состояния и качества; осушение месторождений, отбор вод для технологических процессов обогащения, гидровскрыши, гидродобычи, сброс дренажных и сточных вод в поверхностные водоемы и водотоки, подземные горизонты и пр. К косвенным относятся виды воздействия на другие элементы окружающей среды (землю, воздух, растительность), в результате чего ухудшаются состояние и качество природных вод.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Источник