V. Рыбы, разводимые в прудах

Рыбы ценных промысловых пород, особенно карповых и сиговых, наиболее подходящие для широкого разведения и выращивания в местных водоемах всех зон нашей страны. Из рыб сиговых пород, рипус и особенно ряпушка заслуживают особенного внимания, ими следует заселять многие местные озера и водохранилища многолетнего регулирования. Разнообразие естественных природных условий СССР дает возможность широко развернуть работы по акклиматизации наиболее высокоценных рыб, в частности форели, в высокогорных озерах и реках, где они отсутствуют.

Карп является наиболее подходящей рыбой для разведения и выращивания в колхозных и совхозных прудах. Он быстро растет, эффективно использует пищу, вынослив и малотребователен к условиям водоема. Эти свойства карпа, а также высокая плодовитость (около 1 млн. икринок), непродолжительный период инкубации икры (3-7 дней) и другие биологические особенности, при хорошем качестве мяса, дают возможность широко использовать его не только в прудовом рыбоводстве, где он стал основным объектом разведения и выращивания, но и в рациональном озерном рыбоводстве и на водохранилищах.

Сазаны, караси, лини и другие виды рыб также используются в прудовом рыбоводстве, чаще всего как добавочные, подсаживаемые в пруды к карпу, для более полного использования естественной пищи и повышения рыбопродуктивности водоемов.

Половой зрелости карпы и сазаны достигают в возрасте 3-5 лет, караси — 2-4 лет, лини — 3-4 лет. Самки откладывают (мечут) икру на растительности в мелких прибрежных, хорошо прогреваемых местах в мае-июле при температуре воды 17-24°. В период нереста (икрометания) самки карпа, сазана выметывают (примерно 180 тыс. штук икринок на 1 кг веса самки) в среднем около 300 тыс., карася — 250 тыс., линя — 400 тыс. икринок. Крупные самки выметывают и значительно большее количество икринок.

Из оплодотворенных самцами икринок, обычно приклеившихся к растительности, через 3-4 дня, а при неблагоприятных условиях (при похолодании) — 7-10 дней, выклевываются и в дальнейшем развиваются личинки, неподвижно висящие на растительности. Личинки рыб после выхода из икры живут за счет запаса питательных веществ в желточном мешке (остаток икринки). После того как у них сформируются органы пищеварения, они переходят на смешанное питание, используя частично питательные вещества остатка желточного мешка, а частично потребляя микроскопические растения и животные организмы, населяющие толщу воды, как например, коловраток, низших ракообразных и других.

Затем они переходят к активному плаванию и питанию и тогда их называют мальками. По мере роста они начинают питаться донными беспозвоночными животными: личинками насекомых, в частности «мотыля» — излюбленного корма рыб, а также червями, моллюсками, которыми в основном кормится и взрослая рыба.

От одной самки карпа получают около 100 тыс. мальков, а иногда и больше.

В период развития икры в прудах необходимо поддерживать постоянный уровень воды, чтобы икра не обнажалась и не подсыхала. В это время в пруды, где отложена икра, нельзя пускать птицу, скот, которые могут уничтожить ее. Молодь рыб могут поедать чайки, цапли, дикие и домашние утки, а также окунь, щука и ерш. Последние поедают и икру. С указанными хищниками необходимо бороться.

Из числа сиговых рыб в прудах могут выращиваться рипус и особенно ряпушка и пелядь, основной пищей которых служат мелкие организмы, в огромной массе развивающиеся в толще воды. Эти рыбы заслуживают внимания при зарыблении большинства местных озер и водохранилищ. Сиги всех видов холодолюбивы, хотя некоторые из них переносят температуру до 30°. Они наиболее усиленно питаются и растут при температуре воды 14-16°. Хорошо приспосабливаются к повышенной температуре воды ладожский рипус (широко акклиматизированный в уральских озерах) и европейская ряпушка. Сеголетков ряпушки и рипуса выращивают даже в прудах, где в июле и августе температура доходит до 26-28°.

В нашей стране уже ряд лет ведутся большие работы по переселению и акклиматизации ценных промысловых рыб. Организует проведение таких работ Центральная производственно-акклиматизационная станция Главного Управления по охране и воспроизводству рыбных запасов.

Большое значение уделяется вопросу широкого расселения из бассейна р. Амур карповых растительноядных рыб: амура, толстолобика по внутренним пресным водоемам страны. В Туркменской ССР на левобережье р. Теджен, в четырех километрах севернее Каракумского канала, строится первое в стране опытно-показательное хозяйство по разведению этих рыб. Общая площадь 161 пруда различного рыбоводного назначения 202 га. В хозяйстве ежегодно должно производиться 50 млн. штук молоди белого амура и толстолобика в возрасте 10-25 дней, с последующим дальнейшим выращиванием их в своем хозяйстве и вывозом для этой цели во многие районы страны. В хозяйстве будет выращиваться и карп.

Начало разведению белого амура и толстолобика в Туркменской республике положил Институт зоологии Академии наук Туркменской ССР. Мальки этих рыб были завезены в пруды у Карамет-Нияза, а затем, после подращивания, часть их была пересажена в Кара-Кумский канал. Сейчас встречаются в уловах экземпляры штучным весом по 10-15 кг.

Белый амур и толстолобик, питаясь растительностью, предохраняют канал от зарастания и заиления. В Карамет-Ниязе впервые в Советском Союзе было получено потомство от искусственно оплодотворенной икры амура в водоеме с зарегулированным стоком воды.

В сильно заросших карповых водоемах снижается рыбопродуктивность. Белый амур и белый толстолобик поедают в прудах растительную пищу, а пестрый толстолобик потребляет и не используемый карпом фито- и зоопланктон.

Толстолобик за день съедает столько 1мелких водорослей, сколько весит сам. Для прироста одного килограмма тела амуры и толстолобики потребляют по 30-40 кг растительного корма. Пятилетнему белому амуру требуется в год до двух тонн водорослей.

На Кубань амур и толстолобик были завезены из бассейнов Амура и Янцзы. Они широко расселены по прудам и лиманам. В возрасте пяти-шести лет, стали метать икру в Кубани. Икра и мальки, скатываясь по воде, заносятся даже на рисовые поля.

При опытном выращивании мальков и годовиков в условиях Кубани оказалось, что амуры старше одного года хорошо уничтожают сорняки — рисовую просянку и клубнекамыш, но к сожалению не щадят и рис. Однако в чеках, которые остаются под водным паром и не засеваются рисом, амуры очень интенсивно уничтожают сорные растения.

В то же время мальки хорошо растут в чеках, совершенно не затрагивая риса. Питаясь только мелкими сорными водорослями, они ведут постоянную невидимую «прополку».

Источник

Породы рыб разводимые прудах

Рыбы, разводимые в прудах

До недавнего времени считалось, что в наших широтах можно разводить в прудах только карпа, карася и радужную форель. При таком ведении хозяйства рыбопродуктивность прудов оставалась низкой. Требовался новый подход к решению данной проблемы. Одним из важнейших методов в этом направлении была признана поликультура. Видовой состав рыб, выращиваемых в прудах, стал пополняться новыми особями. В широких масштабах в прудовое рыбоводство стали внедрять совместное выращивание с карпом растительноядных рыб — амура и толстолобика, карася, щуку и других рыб.

Как показала практика, совместное выращивание карпа с вышеперечисленными видами рыб в несколько раз повышает рыбопродуктивность водоемов. Улов рыбы возрастает в 2-3 раза. Кроме того, близость водоемов к населенным центрам и более повышенная стойкость этих рыб к недостатку кислорода в воде позволяют доставлять потребителю рыбу, выращенную в прудах, самой высокой свежести — в живом виде, без дополнительных затрат на ее обработку.

Русская кухня издавна славилась разнообразием блюд, приготовленных из частиковых пресноводных рыб, обладающих высокими питательными и вкусовыми качествами.

Рассмотрим достоинство каждого вида рыб, которые выращиваются в прудах.

Карп — основной представитель семейства карповых.

Родоначальником современного карпа, распространенного в Западной Европе и СССР, является дунайский карп. Карп в рыбоводных хозяйствах СССР за его высокие ценные качества, заключающиеся в относительной неприхотливости к условиям жизненной среды, всеядности, быстром росте, хороших вкусовых качествах, малой костистости и высокой жирности мяса, является основной рыбой, разводимой в прудовых хозяйствах. Само слово «карп», как полагают, взято из греческого языка, где оно означало «плод», «урожай». Именно плодовитость этой рыбы могла послужить поводом для такого названия.

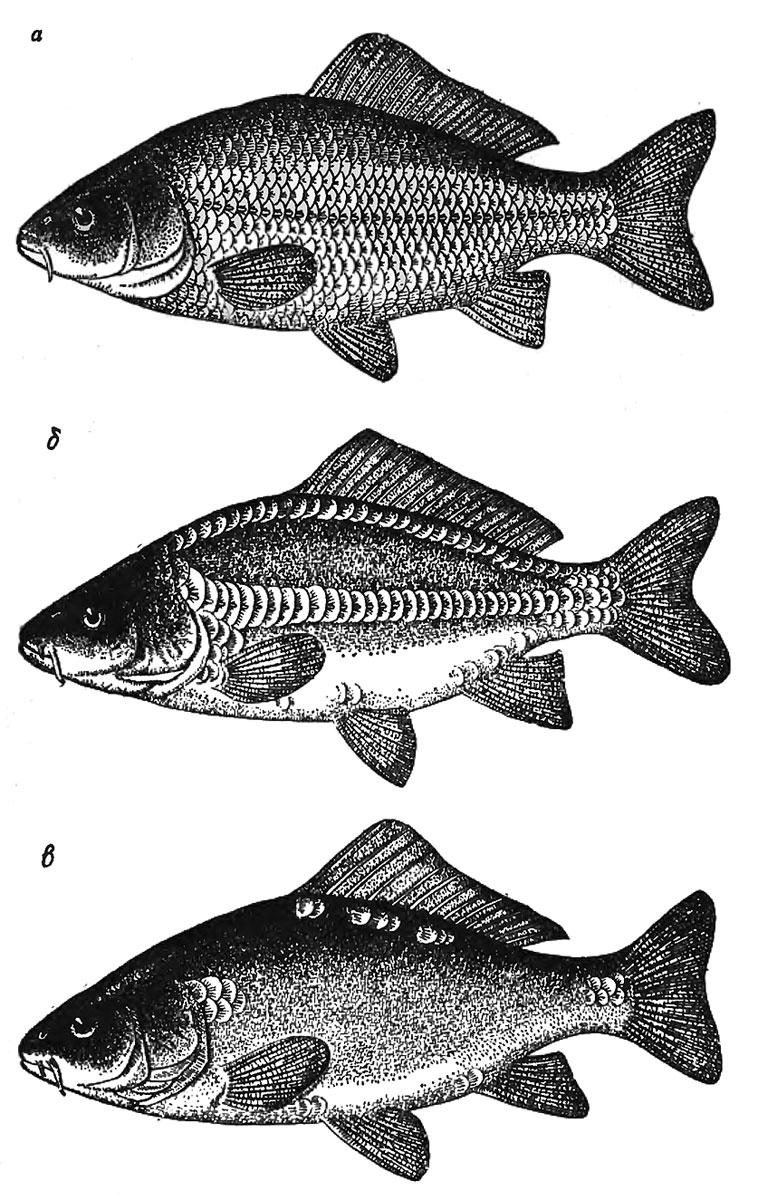

Например, крупная самка выметывает иногда до 1,5 млн. икринок. Это дает возможность прудовым хозяйствам уже во втором году к осени от одной самки иметь стадо товарной рыбы массой около 10 т. Для южных районов страны эта цифра может быть значительно выше. В мясе карпа содержится до 20 % белка и 10 % жира. По внешнему виду карпы относятся к двум типам, соответствующим основным разновидностям дикого сазана — высокоспинной и широкоспинной. Различие между ними заключается в отношении высоты тела к длине. По чешуйчатому покрову карпов, разводимых в Советском Союзе, разделяют на чешуйчатые, зеркальные с разбросанной чешуей, зеркальные с рамчатым расположением чешуи, зеркальные с линейным расположением чешуи и голые. На рис. 4 показаны три разновидности карпов.

Рис. 4. Чешуйчатый (а), зеркально-линейный (б) и голый (в) карп

В прудовых хозяйствах Белоруссии преобладает чешуйчатый карп, встречаются и две другие разновидности.

Половой зрелости карп достигает на 3-4-м году жизни. Встречаются карпы размером более 30-40 см и массой до 20 кг. Средняя продолжительность жизни их 45-50 лет. При благоприятных температурных условиях на втором году жизни карп достигает средней массы в прудовых хозяйствах южной зоны 800-1100 г, в наших условиях — 450-500 г. В последние годы карп все в больших количествах выращивается в озерных рыбопитомниках для зарыбления естественных водоемов республики.

Выращивание растительноядных рыб совместно с карпом. Всего несколько лет назад мало кто мог предсказать, что научные эксперименты по акклиматизации и воспроизводству дальневосточных растительноядных рыб (белый амур, белый и пестрый толстолобик) завоюют всеобщее признание как быстрорастущие, высокопродуктивные объекты прудового рыбоводства.

В настоящее время выращиванием растительноядных рыб занимаются рыбоводные хозяйства почти всех союзных республик, а в южных районах страны они стали основным объектом рыбоводства.

Широкое внедрение растительноядных рыб в практику позволило довести их производство в 1980 г. до 369,5 тыс. ц, или 23,3 % от общего производства прудовой рыбы в целом по стране. Расчеты показывают, что только в 1980 г. за счет выращивания растительноядных рыб была получена экономия кормов в 149,1 тыс. т на сумму 16,3 млн. руб.

Опыт передовых хозяйств РСФСР, в полной мере освоивших ведение производства при поликультуре, подтверждает реальную возможность получения в третьей зоне рыбоводства (Брестская и Гомельская области) по 4 ц/га растительноядных рыб без снижения выхода карпа.

Внедрение растительноядных рыб, имеющих различный с карпом сектор питания, позволяет полнее использовать кормовые ресурсы водоемов, вести рыбоводство на высокоинтенсивной основе. Особенно хорошо растительноядные рыбы растут в Среднеазиатских республиках, в южных районах страны и водоемах-охладителях, где температура и обилие пищи создают благоприятные условия для их быстрого роста.

Инкубация икры растительноядных рыб происходит в специальных аппаратах при подогреве воды. Эту работу выполняют высококвалифицированные специалисты. Рыбоводов в большей мере должен интересовать вопрос сохранности полученной молоди в период выращивания ее от личинки до сеголеток, так как в это время наблюдаются большие отходы. В связи с этим возникает необходимость подращивания личинок до более жизнестойких стадий. Можно подращивать личинок или непосредственно в тех хозяйствах, где они будут выращиваться в дальнейшем, или в специализированных рыбхозах. Для этого могут быть использованы пруды различных категорий, с хорошо спланированным ложем, размером до 1 га и средней глубиной 0,5-0,7 м.

Главную опасность при подращивании личинок представляют хищные виды беспозвоночных. Они могут проникнуть в пруд как при наполнении водой, так и развиваться в нем после заполнения. В этом случае необходимо на водоподающем сооружении, через которое происходит наполнение пруда водой, установить специальный уловитель, задерживающий этих хищников.

В настоящее время хорошо себя зарекомендовал опыт подращивания личинок растительноядных рыб в специальных лотках, применяемый рыбоводами Украины. Плотность посадки личинок планируется исходя из естественной продуктивности и степени интенсификации. В пруды, расположенные в хороших почвенно-климатических зонах, можно сажать до 3-4 млн. личинок на гектар. В высокопродуктивных водоемах, удобряемых органическими удобрениями с небольшой добавкой минеральных, плотность посадки личинок можно довести до 6-7 млн. шт. на гектар. Сроки и нормы внесения удобрений зависят от естественной продуктивности прудов и наличия в них личинок. Все удобрения лучше вносить в жидком виде.

Сроки подращивания личинок зависят от температуры воды и степени развития кормовой базы. В наших условиях они длятся 10-15 дней.

После подращивания выживаемость личинок в выростных прудах значительно увеличивается. Жизнестойкость личинок повышается после того, как они перейдут на потребление всех имеющихся в водоеме форм зоопланктона. В этом случае личинки, перевезенные в другие водоемы, легче могут отыскать себе пищу. Спуск прудов и отлов личинок лучше проводить в ночное время, когда температура поверхностных слоев воды начинает понижаться. При этом теплолюбивые личинки растительноядных рыб опускаются в более глубокие слои и быстро уходят с потоком воды, не задерживаясь в остаточных котлованах. Из уловителя личинки отлавливаются сачком и переносятся в тазы или другую тару вместе с водой.

При нормальных условиях выход подрощенных личинок должен быть не ниже 60-70 %.

Перед транспортировкой на дальние расстояния личинок необходимо в течение 10-12 ч выдерживать в плавучих садках для освобождения кишечников от пищи.

Выращивать сеголеток растительноядных рыб лучше всего в выростных прудах совместно с карпом. Дополнительно к карпу рекомендуются следующие нормы посадки личинок растительноядных рыб: в южных районах — 50-70 тыс. шт/ra, в районах средней полосы — 30-40 тыс. шт/га. Посадка личинок белого амура при выращивании (без подкормки растительностью) во всех зонах составляет не более 10 тыс. шт/га, пестрого толстолобика — 30 тыс. шт/га. При зарыблении выростных прудов подрощенной молодью растительноядных рыб выход сеголеток в южных зонах планируется 70 %, в средней полосе — 50 %.

Сеголетки растительноядных рыб по зимостойкости не уступают карпу. Зимой их содержат в обычных карповых зимовальных прудах при плотности посадки, принятой для карпа.

Дальнейшее выращивание двухлеток растительноядных рыб можно вести как в нагульных прудах совместно с карпом, так и в озерах, в которых отсутствуют хищники.

Норма посадки в пруды следующая: белого толстолобика — до 1000 шт/га и пестрого — до 500-700 шт/га. Посадка белого амура производится с учетом зарастаемости прудов и должна составлять не более 50-100 шт/га. Внедрение растительноядных рыб в прудовое рыбоводство совместно с карпом позволило в южных районах страны увеличить рыбопродуктивность прудов в 2 раза.

В Белоруссию личинки растительноядных рыб впервые завезены в 1965 г. Теперь их завозят ежегодно. Основным поставщиком личинок является Молдавская ССР, освоившая биотехнику их получения в заводских условиях.

Как показал опыт, в условиях Белоруссии выращивание растительноядных рыб в прудах желательно производить только до 3-4-летнего возраста. В это время они способны наиболее активно поедать водную растительность и достигать товарной массы свыше 3 кг.

В ближайшее время дальневосточные рыбы займут значительное место в прудовом рыбоводстве и естественных водоемах Белоруссии.

Щука — хищная рыба. Поедая сорную, малоценную и больную рыбу, личинок жуков, стрекоз, а также головастиков и лягушек, щука оздоравливает пруды. Быстро растет. Средняя масса сеголеток щуки к осени в прудовых хозяйствах Белоруссии достигает 200-300 г, длина — свыше 32 см. Щуку можно выращивать в нагульных и выростных прудах совместно с карпом, карасем и другими растительноядными рыбами.

Выращиванием сеголеток щуки совместно с карпом в прудовых хозяйствах Белоруссии начали заниматься давно. Щука как объект искусственного рыборазведения представляет собой несомненный интерес для прудового рыбоводства. С одной стороны, хозяйство получает с той же площади дополнительную продукцию, с другой — повышается продукция основного объекта — карпа.

Благодаря хорошим вкусовым качествам и сравнительно низкому содержанию жира мясо щуки относится к категории диетических продуктов. Это является одной из причин массового разведения ее в ряде стран. Тем более, около 60 % тела щуки съедобно. Подсаживать щуку в нагульные карповые пруды целесообразно мальками. Годовалый карп и малек щуки становятся недоступными друг другу.

Технология получения личинок щуки очень проста. Щуку ранней весной отлавливают из естественных водоемов, сажают на нерест в нерестовые пруды. Нерест щуки проходит задолго до нереста карпа.

Там, где есть поблизости естественные водоемы, нет необходимости держать маточное стадо щуки в прудах, а целесообразнее отлавливать производителей из естественных водоемов ранней весной.

Наилучшие результаты при проведении нереста дает гнездовая посадка щуки при соотношении самок и самца 1:3 и более. Для естественного нереста лучше всего отбирать молодых производителей в возрасте 2-4 лет. От одного гнезда полноценных производителей можно получить до 40 тыс. мальков. Зарыбление нагульных прудов молодью щуки, полученной в нерестовых прудах, производят при достижении ею 12-14-дневного возраста.

Молодь щуки следует выпускать в нагульные пруды вдоль всей береговой полосы пруда, на неглубоких и заросших участках, избегая скопления мальков щуки в одном месте. При этом необходимо придерживаться определенных нормативов плотности посадки. Наукой доказано, что плотность посадки мальков щуки в нагульные карповые пруды зависит от наличия в них сорной рыбы. Исходя из этого рекомендуются следующие нормы посадки мальков щуки на 1 га площади пруда: при отсутствии сорной рыбы — до 50 шт.; при наличии сорной рыбы — от 100 до 250 шт.

Для выращивания товарных сеголеток щуки совместно с двухлетками карпа используются преимущественно полностью спускные пруды, без бочагов и стариц, в которых могла бы оставаться невыловленная щука. Оставшаяся на следующий год двухлетняя щука может нанести значительный ущерб хозяйству, поедая в больших количествах годовика карпа.

Выращивание товарных сеголеток щуки в нагульных прудах совместно с карпом дало возможность повысить рыбопродуктивность прудов.

Серебряный карась. Такого названия он удостоен за свою внешнюю окраску. Серебряный карась как поликультура в прудовое рыбоводство начал внедряться в послевоенный период. Первая партия его в Белоруссию была завезена в 1948 г. из Амура. Особенно широкое применение он нашел в тех хозяйствах, где резко ощущался недостаток в рыбопосадочном материале карпа.

Совместное выращивание карася с карпом не способствует повышению рыбопродуктивности прудов, а наоборот, сдерживает развитие высокопродуктивного прудового рыбоводства. Карась питается теми же кормами, что и карп, и в то же время растет медленно. Если на втором году жизни карп достигает товарной массы 400-500 г, то карась — всего 100-130 г. Мясо у карася костлявое.

В настоящее время только в отдельных прудовых хозяйствах Белоруссии производится посадка карася в нагульные пруды для совместного выращивания с карпом и то в пределах не более 10-12 % по отношению к карпу. В основном рыбопосадочный материал серебряного карася используется для зарыбления озер в целях повышения рыбопродуктивности естественных водоемов.

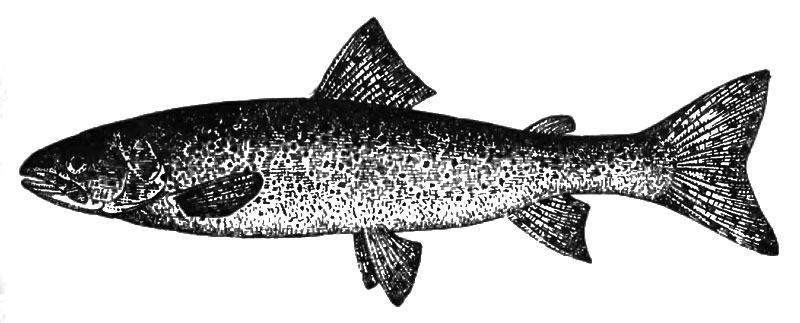

Радужная форель. Особое положение в прудовом рыбоводстве отводится форели (рис. 5).

Рис. 5. Радужная форель

Радужная форель — одна из ценных видов рыб, поставляющих человеку легкоусвояемый белок. Съедобная часть у форели составляет 78 %.

По литературным источникам, радужная форель в Россию была завезена из Германии в 1880 г. В Белоруссию икра и годовики ее были впервые завезены в 1956 г. в специализированное форелевое хозяйство, расположенное в левобережной пойме ручья Безымянного, в 30 км от Минска и 7 км от поселка Острошицкий Городок. В интересах дальнейшего планомерного повышения производства форели в более сжатые сроки необходимо активнее осуществлять перевод форелевых прудовых хозяйств на выращивание посадочного материала сеголеток форели, а производство товарной форели сконцентрировать в крупных садковых хозяйствах. К практическому осуществлению этой проблемы уже приступили. В настоящее время основное внимание форелевого хозяйства сосредоточено на увеличении производства рыбопосадочного материала.

Производство товарной форели планируется сосредоточить и в специально подготовленных водоемах других прудовых хозяйств республики.

Здесь мы рассмотрели только основных обитателей водной среды, рекомендованных к выращиванию в прудах и озерах совместно с карпом. Этот видовой состав является основой современного товарного прудового рыбоводства.

Источник