Водосборы и водоразделы

Поверхность Земли имеет общий наклон либо по направлению к океанам и морям, либо к замкнутым бессточным областям. Часть суши, с которой реки несут воду в моря, соединенные с Мировым океаном, называется областью внешнего стока (78%), а часть, с которой вода поступает в замкнутые, находящиеся на суше водоемы, не имеющие стока в океан, называется областью внутреннего стока (22%). В пределах внешних и внутренних склонов сток воды осуществляется в направлении уклонов местности преимущественно в форме русловых потоков. Небольшие ручьи, зарождающиеся на склонах, сливаясь, постепенно образуют реки. Совокупность сливающихся рек вместе с главной рекой, выносящей воду в Мировой океан или замкнутую бессточную область, называется речной системой. Территория, с которой в данную реку или речную систему стекает вода, называется водосбором. Водосборы двух соседних рек или речных систем отделяются друг от друга полосой местности, или линией на карте, называемой водоразделом, проходящим по наиболее возвышенным местам между рассматриваемыми водосборами.

Итак, каждый водный объект на поверхности суши имеет свою область питания (водосбор), представляющий собой часть земной поверхности и толщу почв и горных пород, откуда вода поступает к водному объекту. Бассейн любого водного объекта состоит из поверхностного и подземного водосборов. Водосборы водных объектов отделяются друг от друга водоразделами, т.е. линиями, проходящими по наивысшим точкам земной поверхности, расположенной между ними. На суше существует множество водоразделов и множество водосборов, как существует множество рек и речных систем. Водоразделы, отделяющие части суши, сток с которых происходит в те или иные речные системы, называют водоразделами речных бассейнов.

В горных и всхолмленных равнинных районах водоразделы обычно хорошо выражены и проходят по линии пересечения двух смежных склонов горных хребтов или возвышенностей. На слабовсхолмленных равнинах и в заболоченных районах водоразделы выражены неясно и провести их на топографических картах бывает трудно.

Помимо поверхностных, различают и подземные водоразделы, которые отделяют области подземных вод, питающие соседние водные объекты. Поверхностные и подземные водоразделы не всегда совпадают, особенно у малых водосборов. Однако на практике в гидрологических расчетах за площадь водосбора часто принимают размер только поверхностного водосбора из-за отсутствия необходимых данных для определения подземного. В результате этого могут возникать существенные погрешности при расчетах гидрологических характеристик, в основном для малых водосборов. Иногда не вся площадь водосбора дает сток в водный объект. Это происходит в случае, когда на поверхности водосбора имеются замкнутые понижения (котловины, западины, бессточные озера), которые аккумулируют стекающие воды, а затем тратят их в основном на испарение – бессточные области. Такие бессточные области должны исключаться из общей площади водосбора.

К физико-географическим характеристикам водосбора следует отнести: географическое положение, геологическое строение, рельеф, климатические условия, растительный покров и почвы, водные поверхности на площади водосбора. Они оказывают большое влияние на процесс формирования стока и связаны как между собой, так и с режимом водных объектов.

Географическое положение водосбора определяется широтой и долготой крайних точек, а иногда и его расположением по отношению к горным хребтам и другим водосборам. Географическое положение тесно связано с климатическими условиями.

Геологическое строение водосбора играет существенную роль в формировании поверхностного и подземного стока, так как водно-физические свойства различных почв и грунтов оказывают большое влияние на потери осадков при их просачивании. Близкое залегание водонепроницаемых пород к земной поверхности вызывает процессы заболачивания, наличие карстовых пород значительно меняет гидрологический режим водных объектов.

Рельеф водосбора оказывает влияние на его климатические условия, включая температуру воздуха, количество и распределение осадков и испарения, и тем самым играет большую роль в процессе формирования стока.

Климатические условия оказывают решающее влияние на процессы формирования стока и определяют водный режим водоемов. Наибольшее влияние на режим водоемов оказывают атмосферные осадки и испарение с поверхности водосбора. Атмосферные осадки определяют количество воды, поступающей на поверхность водосбора, а испарение — потери воды с его поверхности. Таким образом, сток с водосбора является функцией осадков и испарения, а остальные физико-географические характеристики водосбора влияют на сток в меньшей степени. Причем их влияние на сток связано с их же непосредственным влиянием на осадки и испарение. Так, испарение с поверхности водосбора в основном зависит от дефицита влажности воздуха. Этот дефицит рассчитывается по температуре испаряющей поверхности, степени турбулентного перемешивания воздуха (обычно определяемой скоростью ветра), влажности почвы и вида растительности.

Растительный покров обычно характеризуется сведениями о его основных видах (лесах, лугах, сельскохозяйственных культурах и т.п.) с указанием размеров занимаемых ими площадей. Из всех видов растительности наибольшее влияние на сток оказывает лесистость водосбора, так как она увеличивает количество атмосферных осадков примерно на 10 % по сравнению с безлесными территориями. В результате облесенные водосборы имеют больший сток. Испарение с поля и леса примерно одинаково.

Почвенный покров определяет интенсивность просачивания атмосферных осадков, тем самым существенно влияет на формирование поверхностного и подземного стока.

Водные объекты на площади водосбора в основном представлены озерами, водохранилищами и прудами. Они уменьшают сток за счет большого испарения по сравнению с сушей, но в то же время регулируют сток во времени.

Дата добавления: 2014-11-13 ; просмотров: 134 ; Нарушение авторских прав

Источник

ГДЗ география 8 класс готовая контурная карта Восточно-Европейская равнина с ответами

ГДЗ география 8 класс — готовая контурная карта Русская равнина страницы 8-9. Готовая заполненная контурная карта Восточно-Европейской равнины ГДЗ — ответы на домашние задания атласа по географии для 8 класса издательство АСТ Пресс 2016 год. Решебник по географии 8 класса для контурной карты Русской равнины стр 8-9

1. Проведите линией красного цвета границу крупного природного района — Восточно-Европейской (Русской) равнины.

2. Подпишите название самой длинной и многоводной реки, протекающей по Восточно-Европейской равнине. Подпишите название возвышенности, на которой она берет начало.

3. Подпишите названия водохранилищ: Рыбинское, Горьковское, Куйбышевское, Саратовское, Волгоградское, Цимлянское, Камское и Нижнекамское.

4. Проведите границу водосборного бассейна реки Волга.

5. Подпишите название возвышенности, которая является водоразделом между водосборными бассейнами Северного Ледовитого океана и Каспийского моря.

6. Подпишите название возвышенности, на которой берут начало реки Дон и Ока; возвышенности, протянувшейся вдоль Волги; возвышенности, по южному склону которой проходит граница с Казахстаном.

7. Проведите линиями красного цвета водные пути, по которым можно попасть из Москвы в Архангельск, Астрахань, Мурманск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Уфу. Подпишите названия городов и водных объектов, по которым проходят эти пути.

8. Проведите границы природных зон Восточно-Европейской (Русской) равнины. Подпишите их названия.

9. На карте-врезке подпишите названия морей, омывающих Новую Землю. Подпишите проливы Маточкин Шар и Карские Ворота.

Источник

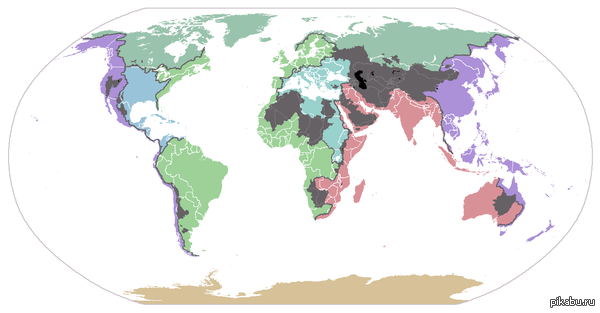

Вот так выглядит карта мирового водораздела

Дубликаты не найдены

Цветом выделены области, с которых реки стекают в тот или иной океан. Серым выделены внутренние «закрытые» области, в них реки впадают в какие-нибудь озера.

Водоразде́л — условная топографическая линия на земной поверхности, разделяющая водосборы (бассейны) двух или нескольких рек, озёр, морей или океанов, направляя сток атмосферных осадков по двум противоположным склонам.

Местность вокруг линии водораздела называется водораздельной территорией. В разные стороны от водораздела идут покатости и уклоны рельефа земной поверхности. В гористых областях водоразделы обычно проходят по гребням гор, на равнинах — на холмистых высотах или даже низменностях. На равнинах водораздел обычно выражен в рельефе нечётко и превращается в плоское водораздельное пространство (или водораздельную территорию), на котором направление стока может быть переменным. Иногда водораздельная территория (или возвышенность) также называется водоразделом.

Главная водораздельная линия материка, разграничивающая бассейны различных океанов или оконтуривающая крупные бессточные области, называется континентальным водоразделом.

Линию, разграничивающую бассейн тихоокеанского (рек, впадающих в Тихий и Индийский океаны) и атлантического (рек, впадающих в Атлантический и Северный Ледовитый океаны) склонов, называют главным водоразделом Земли.

Центральный водораздел Европейской части России, Русской равнины — Валдайская возвышенность. Из местных болот и озёр, залегающих между холмами и обильно питаемых осадками, дождями и снегами, берут начало главные реки Европейской России, относящиеся к бассейнам разных морей — Волга (Каспийское море), Днепр (Чёрное море), Западная Двина (Балтийское море).

Источник

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА

Трасса автомобильной дороги или мостового перехода обычно пересекает большое число периодических (лога, балки, овраги) и постоянных (ручьи, речки и реки) водотоков, по которым стекает вода, образующаяся в результате таяния снега или выпадения дождей.

Территорию местности, с которой стекает вода в результате таяния снега или выпадения до-

Водосборный бассейн

оконтуривается водораз

дельной линией (водораз

делом) и замыкающим

створом (трассой линей

ного сооружения,

рис. 4.17).

Водоразделом называют линию на местности, от которой вода стекает влево и вправо.

| Рис. 4.17. Схема водосборного бассейна: / — водораздел; 2 — замыкающий створ |

Параметры максимального стока (расходы воды, объемы стока), определяющие генеральные

размеры водопропускных сооружений (труб круглых, прямоугольных, малых мостов и т. д.), зависят прежде всего от площадей водосборных бассейнов, поэтому определение границ водосборных бассейнов и их площадей является наиболее часто встречающейся задачей при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

На рис. 4.17 показаны границы водосборного бассейна для водопропускного сооружения в точке А автомобильной дороги (водораздельная линия ВСОНЕР). Водораздельные линии проводят по нормалям к горизонталям хребтов, холмов и седловин.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ НА ПЛАНАХ И КАРТАХ

Измерение площадей на планах и картах необходимо для решения различных инженерных и экономических задач при изысканиях и проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов.

Различают три способа измерения площадей на планах и картах: графический, механический (электронно-механический) и аналитический.

|

|

Рис. 4.18. Графические способы определения площадей: а — разбиением на простейшие фигуры; б — с помощью палетки

К графическому способу можно отнести способ разбиения измеряемой площади на простейшие геометрические фигуры и способ, основанный на использовании палетки.

В первом случае подлежащую измерению площадь разделяют на простейшие геометрические фигуры (рис. 4.18, а), площадь каждой из которых вычисляют по простым геометрическим формулам, а общую площадь определяют как сумму площадей частных геометрических фигур:

1 2 2 2

Во втором случае площадь измеряемой фигуры покрывается палеткой, состоящей из квадратов (рис. 4.18, б), каждый из которых является единицей измерения площади. Площади неполных фигур учитывают на глаз. Палетки изготовляют из прозрачных материалов (кальки, лавсановые пленки и т. д.).

Если измеряемый участок ограничен ломаными линиями, то его площадь определяют разбиением на элементарные геометрические фигуры. При криволинейных границах измеряемого участка его площадь проще определять с помощью палетки.

Механический способ состоит в определении площадей на планах и картах с помощью механического или электронного планиметров.

Полярный планиметр состоит из двух рычагов — полюсного 1 и обводного 49 шарнирно соединенных друг с другом (рис. 4.3, а). На конце полюсного рычага имеется грузик с иглой, являющейся полюсом 2, обводной рычаг на одном конце имеет счетный механизм 5, а на другом — обводную иглу или марку 3.

Счетный механизм (рис. 4.3, б) состоит из циферблата 6, счетного барабана 7 и верньера 8. Одно деление на циферблате соответствует одному обороту счетного барабана. Барабан разделен на 100 делений. Десятые

доли малого деления барабана оценивают по верньеру. Полный отсчет по планиметру выражается четырехзначным числом: первую цифру отсчитывают по циферблату, вторую и третью — по счетному барабану, четвертую — по верньеру. На рис. 4.3 отсчет по счетному механизму планиметра равен 3682.

Установив обводной индекс на начальной точке контура измеряемой фигуры, берут по счетному механизму отсчет а, затем обводным индексом обводят контур измеряемой фигуры по ходу часовой стрелки до начальной точки и берут отсчет Ъ. Разность отсчетов (Ь — а) представляет собой площадь фигуры в делениях планиметра. Каждому делению планиметра соответствует на местности и на плане определенная площадь, называемая ценой деления планиметра Р. Тогда площадь измеряемой фигуры можно определить по формуле:

5 = Р(Ь — а), (4.3)

где Р — цена деления планиметра; (Ъ — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры, площадь которой определяют.

Для определения цены деления планиметра измеряют фигуру, площадь которой заранее известна или которую можно определить с высокой точностью. Такой фигурой на топографических планах и картах является квадрат, образованный линиями координатной сетки. Цену деления планиметра Р вычисляют по формуле:

где 5* — известная площадь фигуры; (Ь — а) — разность отсчетов в начальной точке при обводе фигуры с известной площадью.

При работе с планиметром следует соблюдать следующие правила:

|

план или карту следует закреплять на гладком столе или чертежной доске;

положение полюса при обводе фигуры следует выбирать так, чтобы между рычагами планиметра не было углов менее 30° и более 150°;

если при обводе фигуры по ходу часовой стрелки конечный отсчет получается меньше начального, к конечному отсчету следует прибавлять 10 000;

| Рис. 4.19. Аналитический способ измерения площадей |

при определении цены деления планиметра обвод фигуры делают не менее

двух раз, при этом расхождение в разностях (а — Ь) допускается не более чем на три единицы.

При соблюдении указанных правил предельная относительная ошибка измерения площадей планиметром составляет не более 1:300.

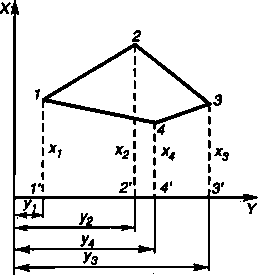

Аналитический способ состоит в вычислении площадей по результатам измерений углов и линий на местности. По результатам измерений на местности вычисляют координаты вершин X, У. Площадь 5 полигона 1-2-3-4 (рис. 4.19) можно вычислить через площади трапеций:

Произведя преобразования, получаем две равнозначные формулы для определения удвоенной площади многоугольника:

Для многоугольника с числом вершин п окончательно получим:

Вычисления по формулам (4.6) выполняют на микрокалькуляторе или на компьютере.

Точность определения площадей аналитическим способом определяется точностью измеренных величин.

Источник