- Подмосковный угольный бассейн

- Читать реферат по истории: «Подмосковному угольному бассейну 150 лет» Страница 1

- Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

- Начало истории

- Работа шахт

- Начало работ

- Послевоенное время

- Развитие Мосбасса до наших дней

- Характеристика Подмосковного угольного бассейна

- Основные параметры Мосбасса

- Другие перспективы

- Особенности бассейна

Подмосковный угольный бассейн

Аксенов И.В. и др. Подмосковный угольный бассейн. – М.: Недра, 1967.

Ауэрбах А.А. Воспоминания о начале развития каменноугольной промышленности в России. — Pусская Cтарина, 1909, т. 138, № 6, с. 451—472; т. 140, № 12, с.

Батюшкова И.В., Остромецкий Л.Л., Шухардин С.В. Подмосковный бассейн и его угли. – Тула, Тульское книжное издательство, 1958.

Гельмерсен. Отчёт о действиях геогностических розысканий, произведенных в 1841 году в губерниях Тверской, Московской, Тульской, Орловской и Калужской. – Горный журнал, книжки 11 и 12, 1841.

Коган И.И. Тульская экспедиция 1812-1818 годов. Труды Института истории естествознания и техники, том 33. История горной техники и металлургии. Изд-во Академии наук. – М, 1960.

Кратенко И.М., Пермяков Я.Я. Комплексная механизация очистных работ в Подмосковном бассейне (обзор). – М.: 1962.

Подмосковный угольный бассейн, т.1 – М.-Л.: Гостоптехиздат, 1944.

Оника Д.Г. Подмосковный угольный бассейн (1855-1955 гг.) – М.: Московский рабочий, 1956.

Урал

Адамов В.В. Об оригинальном строе и некоторых особенностях горнозаводской промышленности Урала // Вопросы истории капиталистической России: Проблема многоукладности. Свердловск, изд. УрГУ. 1972. С. 225 — 256.

Алеврас Н.Н. Аграрная политика правительства на горнозаводском Урале в начале 20 в. – Челябинск, Челяб. гос. ун-т, 1996. — 212 с.

Архипова Н.П., Ястребов Е.В. Как были открыты Уральские горы. – Свердловск: Сред.-Урал.кн.изд-во, 1990. – 224 с.

Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала. — М.: Наука, 1982. — 261 с.

Вклад Урала в горное производство России за 300 лет. Под ред. В.С. Хохрякова. — Екатеринбург: УГГГА, 2000, 610 с.

Вяткин М.М. Горнозаводской Урал в 1900-1917гг. — М.- Л.: Наука, 1965. — 398с.

Гаврилов Д.В. Горнозаводский Урал 17-20 вв.: Избранные труды Д. В. Гаврилов. – Екатеринбург, Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии; Урал. гос. техн. ун-т, 2005. 615 с

Гаврилов Д.В. Модернизационные процессы в горнозаводской промышленности Урала в конце XIX – начале XX вв. – Екатеринбург, Урал. историч. вестник, 2003, №9. С. 131-148.

Гаврилов Д.В. Грамотность и образовательный уровень населения Урала в конце XIX в., 1885-1900 гг. / Д.В. Гаврилов // Уральский исторический вестник. — 1995. -№2.-С. 81-98.

Гаврилов Д.В. Древесноугольные доменные печи Урала, США и Западной Европы в конце XIX в. (1890-е гг.) / Д.В. Гаврилов // Мат-лы Междунар. науч. конф. -Екатеринбург: ИИиА УрО РАН, 2006. — С. 94-107.

Гаврилов Д.В. К вопросу о питании уральских рабочих в период домонополистического капитализма (1861-1900 гг.) / Д.В. Гаврилов // Положение и борьба рабочих Урала в период капитализма. — Свердловск: УрО АН СССР, 1989. — С. 78-94.

Гаврилов Д.В. О жилищных условиях уральских рабочих в конце XIX -начале XX в. / Д.В. Гаврилов // Социально-экономическое и правовое положение рабочих Урала в период капитализма (1861-1917 гг.). — Свердловск, 1990. — С. 48-57.

Геологическая служба и горное дело Башкортостана на рубеже веков

Гефтер М.Я. Из истории проникновения иностранного капитала в горную промышленность Урала и Сибири накануне Первой мировой войны / М.Я. Гефтер // Доклады и сообщения Института истории АН СССР. — № 3. — М.: Л., 1954. — С. 125-136.

Голикова С.В. «Люди при заводах»: обыденная культура горнозаводского населения Урала XVIII –начало XX в.: демографические процессы и традиции. –Екатеринбург, : Банк культурной информации, 2006. — 284 с.

Горное дело на Урале http://www.uralograd.ru/promgrad/

Гудков Т.В., Гудкова З.И. Из истории южноуральских заводов XVIII -XIX вв. – Уфа, 1985, 1993 – части 1-2

Гумешевское месторождение http://uralograd.ru/malachit/52-gumeshevskoe-mestorozhdenie.html

Коробков, Ю. Д. Социокультурный облик рабочих горнозаводского Урала (вторая половина XIX-начало XX века): автореф. дис. . д-ра. истор. наук. Челябинск, 2003. — 24 с.

Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала. (Конец XIX — начало XX в.) Полищук. — Москва: Наука, 1971. — 288 с.

Личность в истории http://urbibl.ru/Uralci.htm

Мезенин Н.А. Уральский металл. — М.: Металлургия, 1981,. 112 с.

Менделеев Д.И. Уральская железная промышленность в 1899 г. – Екатеринбург, Аква-Пресс, 2006. 873 с.

Металлурги Урала. Энциклопедия / под ред А.А. Козицына, Л.И. Леонтьева. -Екатеринбург, Изд-во Уральского университета, 2001, 448 с.

Металлургические заводы Урала XVII — XX вв.: энциклопедия / гл. ред. В. В. Алексеев. — Екатеринбург: Академкнига, 2001. — 536 с

Мукомолов А.Ф. На южноуральских заводах. М.: 2001-2004. Кн. 1-7

Общественное сознание и быт населения горнозаводского Урала XVIII –начало XX вв. : сб.научн. статей/ отв. ред. Н.А. Миненко. – Екатеринбург, 2004

Павловский Б.В. Камнерезное искусство Урала. – Свердловск, Кн. изд-во, 1953. 152 с.

Пешкова И.М. Искусство каслинских мастеров в 2 тт . – Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1983. 320 с.

Сапоговская Л В Горнозаводская промышленность Урала на рубеже Х1Х-ХХ вв (К характеристике процессов монополизации) Екатеринбург, 1993. 196 с.

Семенов И.Г., Малеева Л.П. (сост.) Музей горнозаводского дела. Нижний Тагил. Книга-альбом. — Екатеринбург: Баско, 1995. — 177 с.

Струмилин С.Г. Черная металлургия в России и СССР. Технический прогресс за 300 лет. М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1935, 322 с.

Федоров Е.А. Каменный пояс, 3 тт. — М.: Вече, 2020

Шадрин Б.Г. История Пермских вотчинных заводов, золотых, платиновых и алмазных приисков, принадлежавших потомкам рода Строгановых — Шаховским, Шуваловым Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2014.

Норильск

Кравцов В.Ф. История открытий медно-никелевых месторождений в Норильском районе //Очерки по истории открытия минеральных богатств Таймыра. — Новосибирск, 2003. -С. 21-39.

Нелюбин А.Е. История исследования Норильска // Очерки по истории открытия минеральных богатств Таймыра. -Новосибирск, 2003. -С. 94-107.

Литература

Агеев Николай. Горное плечо: поэмы. – М.: Сов. писатель, 1959, с. 96.

Бокий Б. Солнечный камень. Рис. Ю. Смольникова. — Л.: Детгиз, 1957г.. — 32 с

Горбатов Б.Л. Донбасс https://www.rulit.me/books/donbass-read-415620-1.html

Гофман Э. Т. А. Рудники Фалуна

Ефремов И.А. Путями старых горняков (рассказ)1943 https://litlife.club/books/60893/files/Efremov_Ivan_Putyami_staryh_gornyakov_LitLife.club_60893_2438c.txt.zip

Золя Э. Жерминаль. — М., «Правда», 1957. http://lib.ru/INPROZ/ZOLYA/zola10_1.txt

Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы http://az.lib.ru/m/maminsibirjak_d/text_0010.shtml / Золото http://az.lib.ru/m/maminsibirjak_d/text_0040.shtml / Горное гнездо http://az.lib.ru/m/maminsibirjak_d/text_1884_gornoe_gnezdo.shtml

Мор Йокаи. Черные алмазы. – Будапешт, Корвина, 1981, 512 с. http://bergmaster.narod.ru/lit/Yokai/0.html

Кронин А. Д. Звезды смотрят вниз https://www.litres.ru/archibald-kronin/zvezdy-smotryat-vniz/chitat-onlayn/ Цитадель https://www.litres.ru/archibald-kronin/citadel/chitat-onlayn/

Куприн А.И. В недрах земли http://az.lib.ru/k/kuprin_a_i/text_1502.shtml / В главной шахте https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%92_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8_(%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD)

Лоуренс Д. Г. Сыновья и любовники https://www.litmir.me/bd/?b=18112 / Любовник леди Чаттерли http://lib.ru/INPROZ/CHATER/chatterl.txt

Мустафин Г. Караганда. – М., Советский писатель, 1957. 431 с. http://bergmaster.narod.ru/lit/Mustafin/anno-sum.html

Решетников Ф.М. Горнозаводские люди — Ф.М. Решетников. Повести и рассказы. М., «Советская Россия», 1986 г. http://az.lib.ru/r/reshetnikow_f_m/text_0080.shtml

Серафимович А.С. Под землей http://az.lib.ru/s/serafimowich_a/text_1885_pod_zemley_oldorfo.shtml / Маленький шахтер http://az.lib.ru/s/serafimowich_a/text_1895_malenky_shahter.shtml / Семишкура http://az.lib.ru/s/serafimowich_a/text_1924_na_zavode.shtml

Синклер Э. Король-уголь https://librebook.me/king_coal/vol1/1

Хебель И. П. Горняк из Фалуна

Чехов А.П. Русский уголь http://feb-web.ru/feb/chekhov/texts/sp0/sp3/sp3-016-.htm?cmd=p / Остров Сахалин http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_0210.shtml / Степь http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1888_step.shtml / Печенег http://az.lib.ru/c/chehow_a_p/text_1897_pecheneg.shtml

Шишков В.Я. Угрюм-река http://lib.ru/HIST/SHISHKOW/shishkov_reka.txt /

Художники

Ван Гог https://getsiz.ru/van-gog-velikij-hudozhnik-i-zashchitnik-prav-shahterov.html

Веттриано Джек https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA / https://www.jackvettriano.com/

Корниш Норман https://www.pinterest.ru/pin/233694668151779122/?nic_v2=1a3aDocQR

Хойхлер И. https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Heuchler

Архитектура

Булах А.Г. Каменное убранство Петербурга. Шедевры архитектурного и монументального искусства Северной столицы. — Центрполиграф, 2009, 320 с.

Гранитный облик Санкт-Петербурга: 3 каменных шедевра https://ascent-import.ru/articles/granitnyj-oblik-sankt-peterburga-3-arxitekturnyx-shedevra

Зискинд М.С. Декоративно-облицовочные камни. — Л.: Недра, 1989. 255 с.

Зодчие Санкт-Петербурга: XVIII век / ред. Ю.В. Артемьева, С.А. Прохватилова. – СПб.: Лениздат, 1997, 1021 с.

Каменное убранство города http://www.peterburg.biz/kamennoe-ubranstvo-goroda.html

Кочедамов В.И. Набережные Невы. — Л.-М.: Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре, 1954, 379 с.

Лисаевич И.И. Санкт-Петербург. Архитектурный портрет. — СПб.: Логос, 2002, 526 с.

Основные критерии оценки горных пород https://veneziastone.com/articles/data-sheets/osnovnyie-kriterii-otsenki-gornyih-porod

Кошкин А.А. Курильский пинг-понг. — СПб.: Питер, 2018, 448 с.

Золото, платина

Афанасьева Л.И. Металлы платиновой группы // Минеральные ресурсы промышленно-развитых капиталистических и развивающихся стран. — М., 1972

Источник

Читать реферат по истории: «Подмосковному угольному бассейну 150 лет» Страница 1

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬГО ОБРАЗОАВНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕССИТЕР

Кафедра : Истории и Социологии

Реферат та тему :

“Подмосковному угольному бассейну

Москва 2000 г. Содержание

2 Открытие каменного угля в Рязанской и Тульской губерниях (18 в.) …4

3 Открытие каменного угля в Новгородской губернии (18 в,)…………. 14

4 Поиски угля в Подмосковье в первой половине 19 в. ………………….20

5 Технико-экономические показатели работы бассейна ………………….29 Введение.

Подмосковный угольный бассейн, один из старейших в нашей стране, имеет большую и интересную историю, занимает особое место в отечественной угольной промышленности в связи с близостью к Москве и центральным промышленным областям страны.

На основании документов, имеющихся в Центральном государственном архиве древних актов (ЦГАДА), раскрывается замечательная картина патриотической деятельности простых русских людей по разведке угля во времена Петра I и последующие годы. Излагается история промышленной разработки угольных месторождений, начатая 150 лет назад в 1843 г.

Этот реферат ставит своей целью познакомить читателей с главными этапами поиска и открытий угольных месторождений с 1722 по 1843 г. и развития Подмосковного угольного бассейна с 1843 г. до настоящего времени, т. е. на протяжении 150 лет.

В первой части реферата подробно рассказывается о развитии бассейна на протяжении 75 лет — с 1843 по 1917 г.

Во второй части реферата показано, что Подмосковный угольный бассейн, занимая исключительно важное географическое и стратегическое положение, сыграл большую роль в развитии народного хозяйства и укреплении обороноспособности страны. Неоценимо было его значение в годы гражданской войны, восстановительный период и особенно во время Великой Отечественной войны.

В 1940 г. Подмосковный бассейн добыл 10,1 млн. т угля (6,1 % общей добычи в стране), в 1945 г.— 20,3 млн. т (13,6%), а в 1958 г.— уже 47,3 млн. т, что в 4,7 раза превышало добычу 1940 г. Подмосковный бассейн превратился в мощную угольную базу страны. Он давал более 120 тыс. т угля в сутки и занимал по уровню добычи третье место после Донбасса и Кузбасса. В 1958 г. в бассейне действовали 148 шахт. Это свидетельствовало о трудной и славной работе шахтеров Подмосковного бассейна.

В реферате уделяется много внимания описанию широко известной не только в нашей стране, но и за рубежом шахты «Прогресс», которая усилиями коллектива была превращена в «академию» по изучению и распространению передового опыта. Производительность труда рабочего по добыче угля на этой шахте составляла в 1973—1975 гг. свыше 200 т/мес и до настоящего времени остается самой высокой в стране.

В реферате подведены итоги работы Подмосковного бассейна за 150 лет. Уделено много внимания техническому перевооружению, комплексной механизации угледобычи, а также описаны условия труда и быта шахтеров в различные периоды и изложены ближайшие перспективы бассейна. Открытие каменного угля в Рязанской и Тульской губерниях (18 в.)

В конце 17 — начале 18 вв. русский царь-реформатор Петр I начал с большой энергией и решительностью

Источник

Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

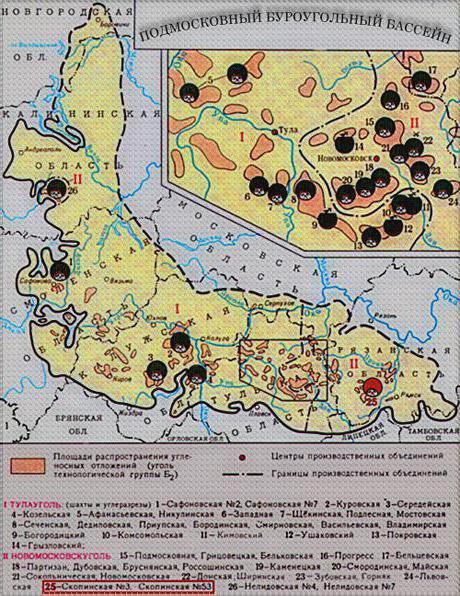

Подмосковный угольный бассейн или, как его еще называют — Мосбасс, располагается на территории сразу нескольких областей страны. Данное месторождение считается буроугольным.

Начало истории

Впервые запасы природных ископаемых в этой области были открыты еще в далеком 1772 году. Добычу же сырья стали проводить лишь в 1786 г. В это время была открыта первая штольня, относящаяся к Подмосковному угольному бассейну. Она располагалась на территории Новгородской области в районе города Боровичи. Стоит отметить, что к середине XIX века количество месторождений, которые были обнаружены на территории Мосбасса, достигло 76. Однако разрабатывались они не постоянно, а лишь от случая к случаю.

Первая систематическая добыча полезных ископаемых на территории Подмосковного угольного бассейна была организована только в 1855 году графом Бобринским. Место расположения добычи сосредоточилось у деревни Малевка. В настоящее время эта местность относится к Богородицкому району Тульской области. В этом районе в 1856 году добыли около 10 тысяч тонн угля.

Работа шахт

История развития шахт в этом районе и общей промышленности по добыче полезных ископаемых шла не очень продуктивно и не постоянно. Причиной этому стало то, что присутствовала монополия иностранного капитала в этой сфере производства. Через 6 лет, в 1862 году, была начата добыча угля в районе поселка Тарково, а спустя некоторое время и в других местах Мосбасса. Однако шахты работали не постоянно, а сезонно, по указанной выше причине.

Тут стоит отметить, что отсутствие механизации, а также общая неорганизованность добычи угля в Подмосковном угольном бассейне в то время привела к тому, что годовая добыча всей Тульской области составляла не более 700 тыс. тонн в год. Данный показатель наблюдался в начале XX века. Если сравнивать с выработкой современных шахт, то вся область производила столько сырья, сколько сейчас производит всего одна современная шахта. Однако и такой показатель был равен тому, что Мосбасс в 1913 году приносил 24% от общего дохода валовой продукции всей губернии.

Начало работ

Подмосковный угольный бассейн в России — старейшее место добычи угля. И это несмотря на то, что полномасштабная добыча сырья в этом районе началась лишь в 1920 году. Причиной этому стало развитие проекта, согласно которому реализовывалась идея об использовании местных топливных ресурсов. Вторая причина заключалась в том, что возникла необходимость в поставках угля в Центральный регион из-за идущей гражданской войны. Разработка в промышленных масштабах проводилась в таких областях, как Тверская, Тульская, Калужская, Смоленская.

Далее стоит отметить, что в 1941 году Тульская область считалась наиболее развитой областью Мосбасса в плане добычи угля. Однако там же в то время развернулись и активные военные действия, из-за которых множество шахт было взорвано или же затоплено. Но тут стоит добавить, что из-за оккупации Донбасса, сразу после освобождения этой области, работы по добыче сырья были возобновлены.

Послевоенное время

После завершения военных действий, перспективы Подмосковного угольного бассейна были довольно велики. 90% всего добываемого угля на территории Мосбасса было сосредоточено в Тульской области. Наибольший показатель добытого сырья был зафиксирован в 1957 году. За этот период добыли 44 млн т угля.

Также стоит отметить, что в течение 20 лет, с 1940-х и по 1960-е годы, на территории этого бассейна активно использовалась технология, которая называлась газификацией угля. Каждое из месторождений сырья было способно вырабатывать более чем 100 тыс. т в год. Вскрытие разрезов началось в 1958 году с Тульской области. Первое место обозначили как «Кимовский разрез». За ним последовали еще три: «Богородицкий», «Грызловский», «Ушаковский».

Развитие Мосбасса до наших дней

В 60-х годах фиксируется плавное снижение добычи угля на территории бассейна. Проблемы угольного Подмосковного бассейна заключались в том, что качество добываемого сырья оказалось низким. В это же время в центральные регионы страны начинаются поставки более дешевого сырья — природного газа, а также мазута.

Качество же угля из Мосбасса — средняя зольность 31%, 3% серы, 33% влаги, а также теплота сгорания 11,4-28,2 МДж/кг — стали считаться плохими. Кроме этого, стоимость добычи данного вещества была довольно высокой из-за того, что наблюдалась слишком сильная обводненность пластов. По этим причинам в 1980-90-е годы практически все шахты Подмосковного угольного бассейна были закрыты. До 2009 работала последняя шахта с названием «Подмосковная». Однако и этот объект был закрыт в этот год. Если взять весь период работы Мосбасса, то он поставил в страну более чем 1,2 млрд тонн угля за все время. В настоящий период добыча этого сырья на территории бассейна не ведется.

Основными потребителями угля были местные промышленные предприятия. Наиболее крупными из них считались электростанции. Даже к 2000 году местная энергетическая структура считалась наибольшим потребителям местного угля.

Характеристика Подмосковного угольного бассейна

Если говорить о параметрах бассейна, то они довольно впечатляющие. Общая протяженность угленосных отложений составляет около 120 тыс. км. Это с учетом того, что бралась в расчет лишь глубина до 200 м. Ширина дугообразной полосы добычи составляет от 80 до 100 км. На момент начала 2000 года запасы сырья в данном бассейне оцениваются в 1,5 млрд тонн.

Важно отметить, что пласты полезного ископаемого чередуются с пластами пустой породы. Из-за прерывистого залегания пластов, нередко встречающихся плавунов, эксплуатация Мосбасса сильно осложнена. Так как этот объект является местом добычи бурого угля, а он, в свою очередь, довольно легко окисляется в шахте, то при его добыче в воздухе всегда наблюдается повышенное содержание углекислого газа. Данный фактор приводит к тому, что образуется загазованность выработок, что грозит жизни всем рабочим. Еще одной трудностью в разработке этого месторождения стало то, что там наблюдается высокая обводненность пластов.

Из-за всех этих характеристик перспектива развития Подмосковного угольного бассейна практически не обсуждается.

Основные параметры Мосбасса

Залегание пластов бурого угля в данном бассейне является практически горизонтальным. Находятся они на глубине от 50 до 150 метров. Мощность всех пластов 2-4 м и более. Средний же показатель по этому параметру 2,5 м. Бурые угли, добываемые в данном регионе невысокого качества, так как зольность находится в районе от 25 до 40%, сернистость от 2 до 6%, влажность от 30 до 35%. Важный показатель того, что добыча сырья в Мосбассе не рентабельна — это средняя себестоимость добычи, которые превышает средний показатель по всей отрасли на 38%.

На ранних этапах развития этот бассейн работал довольно активно и поставлял значительное количество сырья. Однако уже в послевоенное время, разработка и добыча угля сильно сократились. Объем добываемого вещества не превышал 40 млн т в год.

Начиная с 1993 г., года велась реструктуризация бассейна, в ходе которой, было закрыто 24 из 28 основных шахт. После этого функционировали лишь три шахты, а также один разрез.

Другие перспективы

Несмотря на то, что добыча бурого угля на территории Мосбасса не является разумной, он располагает залежами других полезных ископаемых, которые вполне можно добывать.

К группе таких ископаемых можно отнести толщу галогенных осадков, мощность которых от 35 до 50 м. Залегание пласта находится на глубине от 730 до 988 метров. Сырьем является каменная соль, которая на 93-95% является галитом. Тут важно отметить, что это сырье характеризуется выдержанной мощностью и хорошим качеством. По оценкам экспертов, количество залежей каменной соли на всей территории Подмосковного угольного бассейна находится в районе 657 млрд т.

Особенности бассейна

Кроме залежей каменной соли, там также наблюдаются такие ископаемые, как гипс. Это вещество приурочивается к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озерской толщи верхнего девона. Мощность данной толщи от 8 до 49 метров, однако средний показатель от 15 до 25 метров. Глубина залегания пластов от 32 до 300 метров. Наблюдается постепенное погружение данных пластов к центральным частям Московской синеклизы. На сегодняшний день идет разработка лишь одного месторождения — Новомосковского. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в этом районе на 858,7 млн т.

Из-за геологического строения Подмосковного угольного бассейна в нем имеются месторождения и такой породы как карбонатные. Данный материал характеризуется довольно высоким качеством, хорошими показателями отработки, высокой мощностью, низкой обводненностью. На всей территории Мосбасса обнаружено около 150 месторождений карбонатных пород. Общее число запасов со всех месторождения на этом участке превышает 1 млрд м 3 .

Источник