- Введение

- Гидрология Байкала. Поверхностные воды

- Вы здесь

- Новости ogirk.ru

- Оглавление

- Байкал и его гидрологические особенности

- Гидрологическая характеристика основных притоков Байкала и озер прибрежной зоны

- Притоки

- Озера

- Читайте в Иркипедии

- Термины

- Другие ресурсы

- Литература

- Ссылки

- Примечания

- Выходные данные материала:

Введение

Озеро Байкал, расположенное в Восточной Сибири, является самым древним (25 млн. лет), самым глубоким (1637 м) и самым крупным (23 тыс. куб. км) пресноводным водоемом Земли. Подробные физико-географические сведения об экосистеме озера Байкал содержатся в недавно изданном атласе (Атлас Байкала, 1993), и в настоящем обзоре мы не будем их повторять. Общий объем содержащейся в Байкале воды составляет 20% от всей пресной воды планеты, находящейся в ее озерах и реках (The Water Encyclopedia, 1990). Если воду Байкала равномерно распределить по поверхности суши нашей планеты, толщина полученного слоя составит около 20 см. В Байкал ежегодно втекает с притоками и вытекает через р. Ангара 60 куб. км воды. Время, в течение которого происходит полное замещение вод Байкала водами притоков, составляет 330 лет (Афанасьев, 1960). Вытекающей из озера Байкал воды было бы достаточно для того, чтобы каждый житель планеты получал 25 литров этого ценнейшего ресурса в сутки.

На территории водосборного бассейна озера Байкал находятся два крупных административных региона России – Иркутская область и республика Бурятия. Иркутская область обладает большим промышленным и сельскохозяйственным потенциалом, ее население составляет 2,8 млн. чел. (Государственный…, 1997), однако на ее площадь приходится лишь небольшая часть водосборного бассейна озера Байкал. Существенными источниками загрязнения, расположенными непосредственно на берегу Байкала в Иркутской области, являются пос. Слюдянка (железнодорожный узел), г. Байкальск (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат) и пос. Култук, общее население которых составляет около 50 тыс. чел.(Государственный…, 1997).

На территорию республики Бурятия приходится большая часть водосборного бассейна озера – более 80%, и по ней протекают главные притоки озера – р. Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Однако промышленный и сельскохозяйственный потенциал республики Бурятия сравнительно невелик. Ее общее население составляет чуть более 1 млн. чел., численность скота по данным в 1970 г. – 2,5 млн. голов, посевные площади составляют около 2,3% всей территории (БСЭ, 1972). Здесь добывается значительное количество деловой древесины (в 1970 г. – 4,5 тыс. м 3 (БСЭ, 1972)). Непосредственно на берегу Байкала расположены входящие в состав республики Бурятия г. Северобайкальск (железнодорожная станция Байкало-Амурской магистрали), г. Нижнеангарск (рыболовство, сельское хозяйство), поселок Горячинск (водолечебный курорт), г. Бабушкин (приборостроение). Потенциальную опасность в качестве источника загрязнения Байкала представляет р. Селенга, на которой расположена столица республики Бурятия – г. Улан-Удэ (370 тыс. чел.). В г. Улан-Удэ имеются предприятия машиностроения, авиазавод, тонкосуконный комбинат и ряд других предприятий. Здесь действуют городские очистные сооружения. На р. Селенга расположен также пос. Селенгинск, где работает Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат; однако это предприятие в 1990 г. замкнуло цикл водопотребления и не сбрасывает в р. Селенгу промышленные стоки (Грачев и др., 1993).

Рассматривая проблему загрязнения Байкала и возможных изменений состояния его экосистемы под действием антропогенных нагрузок, необходимо иметь в виду огромный объем озера.

Ниже показано, какие количества загрязнителей потребовалось бы внести в Байкал для того, чтобы их концентрации достигли различных уровней.

| Концентрации | Требующееся количество |

|---|---|

| 1 миллиграмм в литре (мг.л); 10 -3 г/k | 23 млн. тонн |

| 1 микрограмм в литре (мкн/л); 10 -6 г/л | 23 тыс. тонн |

| 1 нанограмм в литре (нг/л); 10 -9 г/л | 23 тонны |

| 1 пикограмм в литре (пг/л); 10 -12 г/л | 23 кг |

В литературе о Байкале иногда приводятся цифры, характеризующие загрязнения, которые представляются совершенно нереальными по той простой причине, что неизвестны столь крупные источники их поступления. Например, концентрация сульфат-ионов в Байкале составляет 5,5 мг/л. В некоторых работах утверждается, что в последние годы она выросла на величину, превышающую 1 мг/л. Для того, чтобы повысить концентрацию в Байкале на 1 мг/л, потребовалось бы сбросить в него (см. табл. 1.1) 23 млн. тонн сульфата, а это вес восьми тысяч железнодорожных эшелонов. Операцию такого масштаба вряд ли возможно было бы скрыть, не говоря уже о том, что совершенно непонятно, кто мог бы ее финансировать. Между тем, есть гораздо более простое объяснение “наблюдаемого” роста концентрации — это ошибка определения сульфата, которая у обычно применявшегося метода составляет ± 30%.

Чистота вод Байкала и состояние различных элементов его экосистемы привлекают огромное внимание российской и мировой общественности. Уникальность экологической системы озера Байкал недавно признана юридически. В 1996 г. озеро и непосредственно примыкающая к нему территория были включены в Список участков мирового природного наследия ЮНЕСКО. В 1999 г. принят Закон Российской Федерации “Об охране озера Байкал”.

Все понимают, что Байкал необходимо охранять, но эта работа сопряжена с огромными финансовыми расходами, вызывает определенную задержку социально-экономического развития территории, и необходимо иметь твердую уверенность в том, что расходы не будут напрасными. Между тем, желая Байкалу всего самого лучшего, некоторые научные работники, а вслед за ними и средства массовой информации склонны к тому, чтобы преувеличивать масштаб его загрязнения. Примером такого преувеличения является известный расчет Г.И. Галазия (Галазий, 1988). Ссылаясь на то, что разбавленные очищенные стоки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината изменяют поведение рыб в эксперименте даже после 10000-кратного разведения, и зная объем сброшенных в Байкал стоков этого предприятия за время его существования (около 2 куб. км), Г.И. Галазий утверждает, что уже более 2/3 вод Байкала (2´10000 = 20000 куб. км) изменены по сравнению с природным состоянием. Любому непредвзятому читателю ясно, что такой “расчет” является лишь полемическим приемом, так как, какие бы вещества ни действовали на рыб, они безусловно с какой-то скоростью выводятся из экосистемы — испаряются, захораниваются в донных осадках, перерабатываются и обезвреживаются живущими в Байкале организмами. Очевидно, что планировать природоохранные мероприятия на базе подобных “расчетов” невозможно — требуются конкретные и достоверные сведения о природе загрязнителей, об их содержании в водах в разных точках и на разных глубинах, о динамике накопления и исчезновения.

Исключительно сложной задачей является учет природных популяций — фито- и зоопланктона, рыб, байкальской нерпы — так как их численность подвержена весьма сильным природным колебаниям. Например, известно, что концентрации главной планктонной диатомовой водоросли Байкала Aulacoseira baicalensis по неизвестным, но, безусловно, природным причинам в разные годы и сезоны меняются в диапазоне от аналитического нуля до 400 тысяч клеток на литр (рис. 1.1).

Рис.1.1. Динамика максимальной численности планктонной диатомовой водоросли Aulacoseira baicalensis в Южном Байкале.

До 1981 г. — максимальная численность, наблюдавшаяся при ежедекадном отборе проб в бухте Большие Коты.

После 1981 г. — максимальная численность, наблюдавшаяся в ходе весенних экспедиций Лимнологического института.

При получении информации о Байкале, если она служит для принятия практических решений, приходится предъявлять особые требования к точности и правильности применяемых методов анализа, а также к квалификации исполнителей, которые должны понимать всю сложность геоэкосистем. С 1987 г. по инициативе Лимнологического института СО РАН на Байкале развернуты крупномасштабные международные исследования. В 1990 г. здесь официально открыт Байкальский международный центр экологических исследований (Grachev, 1994), под эгидой которого к настоящему времени (1999 г.) проведено более 200 международных экспедиций. В этих экспедициях приняло участие более 1000 высококвалифицированных российских и иностранных специалистов, а в ходе дальнейших анализов использовались самые современные прецизионные приборы и новейшие методы. В результате накоплен большой объем информации, опубликованной в рецензируемых научных журналах, то есть, прошедшей тщательный и непредвзятый контроль качества. В период с 1989 по 2000 гг. в международной базе данных «Current Contents» зарегистрировано около 1000 публикаций в реферируемых журналах с ключевым словом «Baikal». Как видно из рис. 1.2, с 1989 г. произошел многократный рост числа научных журнальных публикаций о Байкале, и в 2000 г. это число достигло 100. Индекс стал таким же, как у гораздо более крупной водной системы — Черного моря, имеющего большое экономическое значение для нескольких стран. В настоящем обзоре рассматриваются эти полученные за последние десятилетия новые данные, дающие объективную картину состояния экосистемы озера Байкал в пределах возможностей современной мировой науки.

Рис. 1.2. Динамика числа публикаций с ключевыми словами в заглавии «Black Sea» и «Baikal» согласно электронной базе данных Сurrent Contents

Для того, чтобы сделать данные более наглядными, мы в ряде случаев проводим сравнение характеристик экосистемы Байкала с характеристиками двух других хорошо изученных крупных озер, а именно, Великих озер Северной Америки и Боденского озера. Выбор именно этих двух экосистем для сравнения в некоторой степени случаен, но определяется тем, что они тщательно изучаются в течение многих десятилетий и имеют большое значение как природные объекты тех стран, на территории которых они находятся.

Система Великих озер Северной Америки по объему сопоставима с озером Байкал (более 30 тыс. км 3 ). Она включает озера Верхнее, Гурон, Эри, Мичиган, Онтарио. Площадь этих озер значительно больше, чем площадь Байкала, но они гораздо моложе и мельче. Степень антропогенного воздействия на эти пять озер резко различается. Например, на берегу озера Мичиган расположены многочисленные гигантские предприятия США и мегаполис Чикаго. В водосборном бассейне этого озера располагается один из крупнейших центров сельскохозяйственного производства США. Напротив, на территории водосборного бассейна озера Верхнее расположено лишь небольшое число промышленных предприятий, а интенсивное сельское хозяйство практически не ведется. Здесь, так же, как и вокруг озера Байкал, плотность населения невелика (1 — 10 человек на км 2 , Atlas of the World, 1981, с. 57). Поэтому озеро Верхнее является одним из мало загрязненных озер Северной Америки.

Вторая сопоставляемая пресноводная экосистема — Боденское озеро — расположено в центральной Европе на стыке границ Швейцарии, Германии и Австрии. Из него вытекает крупнейшая водная артерия Европы — река Рейн. Объем Боденского озера составляет около 50 км 3 (Rossknecht, 1996), полный обмен его вод занимает всего около 5 лет. Озеро привлекает большое внимание не только как исключительно ценный природный объект, но и как один из самых крупных источников водопроводной воды для Германии.

Источник

Гидрология Байкала. Поверхностные воды

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Оглавление

-

- 0.1. Байкал и его гидрологические особенности

- 1. Гидрологическая характеристика основных притоков Байкала и озер прибрежной зоны

- 1.1. Притоки

- 1.2. Озера

- 2. Читайте в Иркипедии

- 2.1. Термины

- 2.2. Другие ресурсы

- 3. Литература

- 4. Ссылки

- 5. Примечания

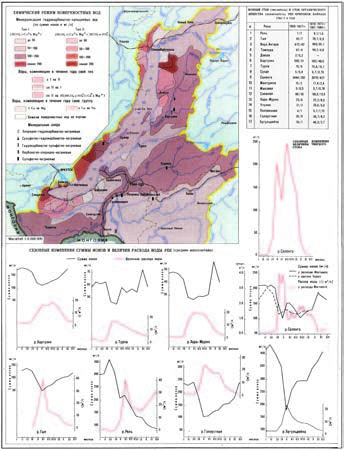

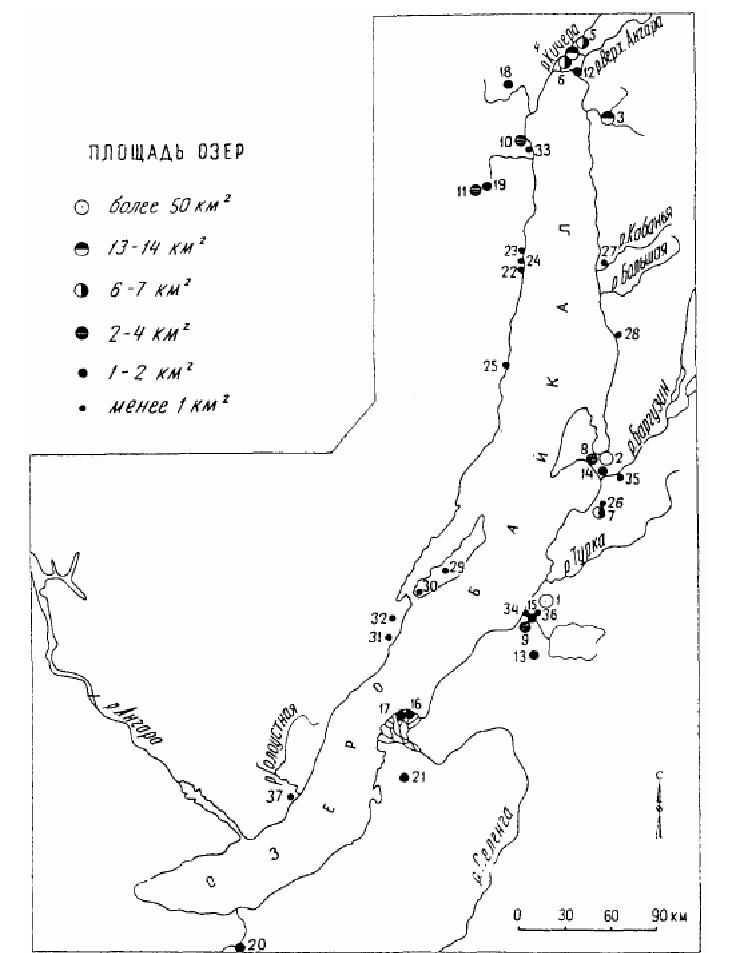

Байкал и его гидрологические особенности

Приходно-расходные составляющие водного баланса Байкала хорошо уравновешены. Байкал является мощным регулятором стока и гигантским естественным водохранилищем. Изменения соотношений элементов водного баланса вызывают колебания уровня озера: внутригодовые, составляющие в среднем за многолетний период 85–90 см, и многолетние с амплитудой до 217 см за последние 140 лет.

Колебания уровня Байкала, как в период его естественного режима, так и после зарегулирования плотиной Иркутской гидроэлектростанции, имеют достаточно хорошо выраженный сезонный и циклический характер. В сезонном цикле уровень Байкала начинает постепенно повышаться еще до вскрытия льда в апреле. Подъем уровня озера продолжается в течение всего теплого периода, достигая максимума в большинстве лет в сентябре, а в отдельные годы – в конце августа или начале октября. Интенсивность подъема уровня вод Байкала и период его максимума в году зависят от количества атмосферных осадков, выпадающих в водосборном бассейне озера, величины накопления снега к весне и интенсивности его таяния. После достижения максимума происходит спад уровня озера до апреля, когда он опускается до своего минимального значения в году. Спад уровня обуславливается уменьшением поступающего в озеро стока в холодный период года из-за меньшего количества выпадающих атмосферных осадков и преимущественным их накоплением в бассейне Байкала в виде снега. Причем интенсивность спада уровня выше в октябре–декабре, до наступления ледостава Байкала, чем в январе–марте, так как осенью на уменьшение уровня влияет также испарение с водной поверхности озера.

| Элементы прихода | Слой, мм | Объем, км3 | Элементы расхода | Слой, мм | Объем, км3 | Сток из озера | 1916 | 60,39 | 84,8 |

| Конденсация на поверхности озера |