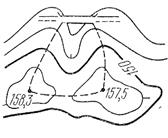

Определение водосборной площади

Границами водосборной площади служат линии водоразделов, пересекающие горизонтали под прямым углом. На рисунке линии водоразделов показаны пунктиром.

Зная водосборную площадь, среднегодовое количество осадков, условия испарения и впитывания влаги почвой, можно подсчитать мощность водного потока, которая необходима для расчета мостов, площадок дамб и других гидротехнических сооружений.

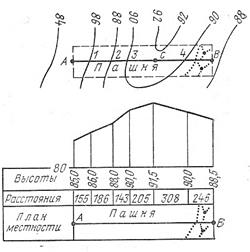

Построение профиля по горизонталям.

При геологоразведочных изысканиях и предварительном проектировании линейных сооружений (дорог, водопроводов, газопроводов и т. п.) по топографической карте строят профиль местности. Под профилем понимается чертеж, изображающий разрез местности вертикальной плоскостью. Профиль строят в двух масштабах. Горизонтальный масштаб берут равным масштабу карты, а вертикальный в большинстве случаев принимают в десять раз крупнее горизонтального. Делается это для того, чтобы более выразительно были отражены характерные особенности рельефа.

Для измерения дирекционного угла, линией через начальную ее точку проводят линию || оси абсцисс и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол, можно так же продолжить линию до пересечения ею ближайший угол в точке пересечения. Для непосредственного измерения истинного азимута линией через ее начальную точку проводят меридиан и относительно него измеряют азимут.

Номенклатура топографических карт и планов

Номенклатурой называется система нумерации отдельных листов топографических карт и планов разных масштабов. Схема взаимного расположения отдельных листов называется разграфкой.

В нашей стране принята международная система разграфки и номенклатуры топографических карт; ее основой является лист карты масштаба 1:1 000 000.

Вся поверхность Земли условно разделена меридианами и параллелями на трапеции размером 6 o по долготе и 4 o по широте; каждая трапеция изображается на одном листе карты масштаба 1:1 000 000. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними параллелями, образуют ряды, которые обозначаются буквами латинского алфавита от A до V от экватора к северу и к югу. Листы карт, на которых изображаются трапеции, расположенные между двумя соседними меридианами, образуют колонны. Колонны имеют порядковые номера от 1 до 60, начиная с меридиана 180 o ; колонна листов карт, на которой изображена 1–я зона проекции Гаусса, имеет порядковый номер 31.

Номенклатура листа карты миллионного масштаба составляется из буквы ряда и номера колонны, например, N–37.

Листы карты масштаба 1:500 000 получают делением листа миллионного масштаба на 4 части средним меридианом и средней параллелью.

Размеры листа – 3 o по долготе и 2 o по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:500 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–А.

Листы карты масштаба 1:200 000 получают делением листа миллионного масштаба на 36 частей меридианами и параллелями. Размеры листа – 1 o по долготе и 40′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:200 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа справа римскую цифру от I до XXXYI, например, N–37–XXIY.

Листы карты масштаба 1:100 000 получают делением листа миллионного масштаба на 144 части меридианами и параллелями. Размеры листа – 30′ по долготе и 20′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:100 000 получают, добавляя к номенклатуре миллионного листа слева числа от 1 до 144, например, N–37–144.

Листы карты масштаба 1:50 000 получают делением листа масштаба 1:100 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 15′ по долготе и 10′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:50 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:100 000 справа прописную букву русского алфавита А, Б, В, Г, например, N–37–144–А.

Листы карты масштаба 1:25 000 получают делением листа масштаба 1:50 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 7’30» по долготе и 5′ по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:25 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:50 000 справа строчную букву русского алфавита а, б, в, г, например, N–37–144–А–а.

Листы карты масштаба 1:10 000 получают делением листа масштаба 1:25 000 на 4 части средним меридианом и средней параллелью. Размеры листа – 3’45» по долготе и 2’30» по широте. Номенклатуру листа карты масштаба 1:10 000 получают, добавляя к номенклатуре листа 1:25 000 справа цифру от 1 до 4, например, N–37–144–А–а–1.

Севернее 60–й параллели листы карт издаются сдвоенными по долготе, севернее 76–й параллели – счетверенными.

Источник

Водосборная площадь

ВОДОСБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ, площадь поверхности речного бассейна , с которой стекают к определенному сечению реки атмосферные осадки. Когда расход воды нельзя определить непосредственными измерениями, водосборная площадь определяется по карте планиметром, для чего необходимо очертить ее по водоразделам всего бассейна. Знать величину водосборной площади необходимо для определения отверстий мостов, труб, размеров водоотводных каналов, объема водохранилищ и т. п. В виде самого первого и грубого приближения считают, что треть всех выпадающих на водосборную площадь осадков стекает в реку, треть просачивается в почву и треть испаряется. Однако в действительности явления круговорота воды значительно сложнее и зависят в частности и от размеров самой водосборной площади. Чем больше водосборная площадь, тем больше потери на испарение и просачивание, так как тем длиннее тот путь, который проходит стекающая по поверхности водосборной площади вода.

Вместе с тем, при больших водосборных площадях, в реку стекают одновременно осадки не со всей площади, а сперва только с ближайшей ее части, что вызывает замедление стока, т. е. уменьшение количества воды, стекающей в единицу времени с единицы водосборной площади.

При малых водосборных площадях величина стока рассчитывается, обычно по ливням, а при больших — по весеннему половодью под влиянием таяния снегов. Из многочисленных формул, предложенных для определения стока воды, в России пользовались обычно формулой Кестлина для водосборных площадей до 50 вс. 2 , по которой Q = 1,875∙F∙L, где Q — расход воды в сж. 2 /сек, F — водосборная площадь в вс. 2 и L — коэффициент, зависящий от длины водосборной площади. При длине водосборной площади в 3,5 вс., L = 1/2» а при длине от 14 до 17,5 вс. L = 1/16. В Германии общеупотребительны формулы Лаутенберга, управления саксонских железных дорог и Баварского гидротехнического бюро. Наиболее общей является формула Ишновского.

Источник: Мартенс. Техническая энциклопедия. Том 4 — 1928 г.

Источник

Определение площади водосборного бассейна и ее характеристик

Искусственные водопропускные сооружения

Определение площади водосборного бассейна и ее характеристик

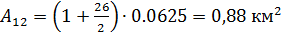

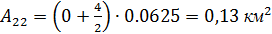

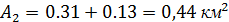

Для того чтобы найти водосборную площадь на карте проводим границы исходя из точек водораздела. На полученный план водосборного бассейна накладывается палетка, разлиновывается на квадратики одинаковой площадью согласно масштабу карты. Отмечаем и пересчитываем все целые квадратные сантиметры (n1), которые поместились на плане. Затем пересчитываем оставшиеся неполные квадратики (n2). Так как рассматриваемый бассейн является двускатным, производим его разделение по главному логу и расчеты берутся как для двух самостоятельных бассейнов. Площадь водосборного бассейна определяется по формуле (4.1):

где М – площадь (в масштабе карты) 1 см 2 , равная 0,0625 км 2 ;

n1, n2 – количество квадратов каждого размера, определяемого по карте.

2 Определение уклона главного лога

В общем случае уклон главного лога определяется между отметками лога у сооружения и отметкой верхней части лога, лежащей на водораздельной линии.

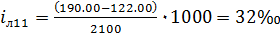

Определяем уклон главного лога (формула 4.2):

где

Z – длина главного лога, принимаемая как длина от водораздела до сооружения вдоль трассы.

3 Определение уклона лога у сооружения

Уклон лога у сооружения определяется как уклон между точками, одна из которых находится на 100 – 200 м выше сооружения, а другая – на 100 – 200 м ниже по главному логу.

Желательно назначать точки на горизонталях с тем, чтобы не заниматься расчетом их отметок. Но при этом стремиться к тому, чтобы определенный уклон лога был как можно ближе к реальному уклону местности.

Уклон лога у сооружения определяется по формуле (4.3):

где

4 Определение коэффициента откосов берегов главного русла

Для того чтобы определить коэффициент откосов берегов необходимо построить живое сечение водотока. По формуле (4.4) определяем значение коэффициента.

где

5 Определение заложения склонов лога у сооружения.(трубы)

Форма поперечного сечения лога упрощенно представлена в форме треугольника.

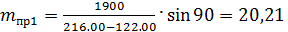

Заложение правого склона определяется по формуле (4.5):

где

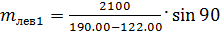

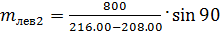

Аналогично определим заложение левого склона (формула 4.6):

где

Зная географическое положение бассейна определяем номер ливневого района по СНиП 2.01.14 – 83. Номер ливневого района –6.

Определяем потери слоя стока на смачивание растительности по таблице в зависимости от ливневого района, z = 5 мм.

Определяем коэффициент гидравлической шероховатости склона и коэффициент гидравлической шероховатости лога, mс = 20, mл = 10.

Коэффициент заболоченности σ.

Так как водосборные площади не имеют заболоченных участков, то σ = 1.

При больших площадях бассейна, когда его ширина или длина более 5 км, вводиться коэффициент неравномерности осадков γ = 1.

Коэффициент распластывания паводка Ƞ = 1,0.

4.2 Максимальный сток воды рек весеннего половодья

Методы расчета максимальных расходов воды рек весеннего половодья, изложенные в настоящем разделе, следует применять при расчете для водосборов с площадями от элементарно малых (менее 1 км 2 ) до 20000 км 2 на европейской и до 50000 км 2 на азиатской территориях РФ.

Расчетный максимальный расход воды весеннего половодья Qр% м 3 /c, заданной ежегодной вероятностью превышения Р% для равнинных и горных рек следует определять по формуле (4т.7)

Qp% = [

где К0 — параметр, характеризующий дружность весеннего половодья, определяемый по таблице 15.5 [8], для лесостепной зоны Европейской территории России принимается равным 0.02;

hр% — расчетный слой суммарного весеннего стока (без срезки грунтового питания), мм, ежегодной вероятностью превышения Р%, определяемый в зависимости от коэффициента вариации Cv и отношения Cs/Cv этой величины, а также среднего многолетнего слоя стока h0, устанавливаемого по рекам-аналогам или интерполяцией;

m — коэффициент, учитывающий неравенство статистических пара метров слоя стока и максимальных расходов воды, принимаемый по рекомендуемому прил. 7 [8] равным 1;

d — коэффициент, учитывающий влияние водохранилищ, прудов и проточных озер, принимаем равным 1 [8];

d1 — коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в залесенных бассейнах, принимаем равным 1 [8];

d2 — коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода воды в заболоченных бассейнах, принимаем равным 1 [8];

А1 — дополнительная площадь водосбора, учитывающая снижение редукции, км 2 , принимаемая по рекомендуемому прил. 8 равным 2 [8];

п1 — показатель степени редукции, принимаемый по рекомендуемому прил. 8 равным 0.25 [8].

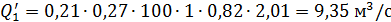

Qp2%1= [

Qp2%2= [

4.3 Максимальный сток воды рек дождевых паводков

Максимальные мгновенные расходы воды рек дождевых паводков Qр%, м 3 /с, для водосборов с площадями, указанными в рекомендуемом прил. 17 [8], следует определять по формуле (4.9) предельной интенсивности стока

где q / 1% — максимальный модуль стока ежегодной вероятности превышения Р = 1%, определяемый по рекомендуемом прил. 21 [8] ;

Н / 1% — максимальный суточный слой осадков вероятностью превышения Р = 1%, определяемый по данным ближайших к бассейну исследуемого водотока метеорологических станций, имеющих наибольшую длительность наблюдений принимаем равным 100 [8];

j — сборный коэффициент стока, определяемый по формуле (4.11);

lр% — переходный коэффициент от максимальных мгновенных расходов воды ежегодной вероятности превышения Р = 1% к максимальным расходам воды другой вероятности превышения, принимаемый по рекомендуемым прил. 19 и 20 [8] равным 0,82;

А – площадь водосбора

Гидроморфометрическая характеристика русла исследуемой реки определяется по формуле (4.10)

где

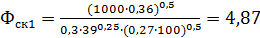

nск – коэффицент, характеризующий шероховатость склонов водосбора, принимаемый по рекомендуемому прил. 26 [8] равный 0,3;

iв — средний уклон водосбора;

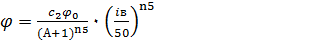

j — сборный коэффициент стока для равнинных рек при отсутствии рек-аналогов определяется по формуле (4.11):

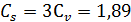

где С2 — эмпирический коэффициент, принимаемый равным 1.3 для лесостепной зоны [8].

jо — сборный коэффициент стока для водосбора, со средним уклоном водосбора iв =39‰, принимается по рекомендуемому прил. 24 [8], равным 0.54.

п5 – эмпирический коэффициент, принятый по прил 24 [8], равный 0,7;

Определяем длину главных логов. Главный лог – расстояние от водопропускного сооружения до верхней точки водосборного бассейна:

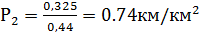

Определяем густоту речной сети водосбора, формула (4.12):

где L – длина главного лога;

А – водосборная площадь

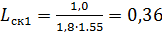

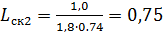

Определяем среднюю длину безрусловых склонов водосбросов, формула (4.13):

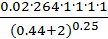

Определяем гидроморфометрические характеристики склонов водосборов по формуле (4.10):

Определяем продолжительность склонного добегания воды по рекомендуемому прил. 25 [8]:

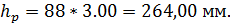

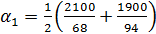

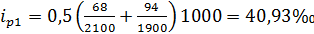

Определяем средневзвешенный уклон русел водосборов по формуле (4.14):

где hл, hп – высота левого и правого водораздела;

lл, lп – длина склонов водосбросного бассейна.

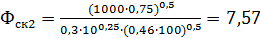

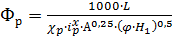

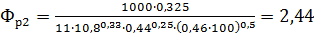

Определяем гидроморфологические характеристики русел водосбросов, формула (4.15):

где

L – длина главного лога;

χ – параметр, определяемый по рекомендуемому прил. 18 [8], равный 0,33;

ip – средневзвешенный уклон русла реки;

φ – сборный коэффициент стока для равнинных рек при отсутствии рек-аналогов [8];

А – водосбросная площадь.

Определяем максимальный мгновенный модуль стока ежегодной вероятности превышения 1% по рекомендуемому прил. 21 [8]:

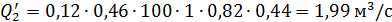

Определяем максимальный мгновенный расход воды от дождевых паводков заданной ежегодной вероятности превышения 2%:

К расчету принимаем максимальный расход воды, т.е. дождевого паводка.

Источник