Генетические типы угленосных отложений и бассейнов

Как ранее было отмечено, угли образовались из торфяников, различных по своему составу. Если древние торфяники развивались внутри континента, часто на базе существовавших в то время озер (в замкнутых водоемах), то они создавали так называемые, лимнические угольные бассейны (от греческого слова лимнос — озеро). В случае образования торфяников в прибрежно-морских условиях из них сформировались паралические бассейны (от греческого слова паралос — близкие к морю). В этих условиях торфяники могли во время морских ингрессий и трансгрессий покрываться водами моря, и на них отлагались типичные морские осадки с присущей им морской фауной, При отступлении моря снова начиналось заболачивание образовавшихся морских отложений и т.д.

К лимническим бассейнам относят Челябинский бассейн, бассейны нижней Силезии, Саарский; к бассейнам паралического типа — Донецкий. Иллинойс (США), а также Рурский.

На основании диагностических признаков Г.А. Иванов подразделил все бассейны на три типа: геосинклинальный, переходный и платформенный (табл. 24).

В отложениях геосинкликального типа осадки различных возрастов залегают в общем согласно Фациальный их состав преимущественно мелководный. Среди всех мощных отложений геосинклиналыюго типа угленосные отложения составляют значительную часть н имеют нередко мощность в несколько километров. Угленосная толща не имеет при этом резких границ

В мощных толщах угленосных отложений, главным образом песчано-глинистых, известняки и угли составляют 1—2%. Характерно присутствие типично морской и солоноватоводной фауны. Количество пластов и пропластков угля значительно и более или менее равномерно распределяется по всей угленосной толще, но пласты преимущественно маломощные: из сотен пластов и пропластков палеозойской толщи Донецкого бассейна рабочей мощности достигает 30—40. Угли здесь почти исключительно гумусовые. По характеру накопления они главным образом автохтонные и выдерживаются по мощности на значительных расстояниях. Химический состав углей одного и того же пласта также более или менее постоянен. Содержание золы и серы резко не меняется.

В отложениях платформенного типа (континентальных) залегание угленосной толщи всегда бывает несогласным с залеганием подстилающих пород. Возрастное несогласие свидетельствует здесь о длительном перерыве в осадконакоплении, что является для этого типа важным диагностическим признаком (бассейны Подмосковный, Иркутский и др.).

Мощность угленосной толщи невелика — редко сотни метров. Фациальный состав угленосной толщи почти исключительно наземно-континентальный. Угли по условиям накопления относятся к озерно-болотному типу. Для осадков характерно преобладание песчаных толщ над глинистыми. В них встречаются остатки флоры, пресноводная и наземная фауна. Угленосные отложения (речные и озерно-болотные) сильно изменяются на коротких расстояниях. В незначительной по мощности угленосной толще содержится ничтожное количество угольных пластов, главные из них приурочены к основанию толщи. Пласты угля не выдержаны по мощности: они выклиниваются и расширяются на коротких расстояниях. Химический состав их также непостоянен, особенно по содержанию золы. Породы угленосной толщи чаще рыхлые и лишь изредка сцементированные.

Тип отложений переходных зон как бы совмещает в себе черты двух вышеуказанных типов, поэтому в таких образованиях представлено большое разнообразие как мощностей угленосной толщи, так и фациального состава ее. Здесь нередко наблюдается смена типов угленакопления.

Формирование углей некоторых бассейнов иногда начинается по одному типу, затем условия меняются и отложение углей этого бассейна «переходит в другой тип. Так, в нижнекарбоновое время Карагандинский бассейн образовался как тип геосинклинального накопления угленосной толщи. Уже в верхнем визе здесь заметен перевод к типу промежуточных зон, а в юрское время — угленакопление типа континентальных платформ.

Ни для одного из приведенных трех типов бассейнов нет оснований утверждать, что по мере того, как земной шар стареет, процесса угленакопления замирают.

Среди бассейнов карбонового возраста преобладающим оказался геосинклинальный тип бассейнов. Пермские, мезозойские и кайнозойские бассейны представлены в большинстве случаев переходным типом. Платформенный тип бассейнов развит от палеозоя до кайнозоя. Около 50% мировых запасов приходится на платформенные бассейны, остальные 50% распределены в бассейнах геосинклинальных и переходных.

В последующие годы был предложен ряд новых схем классификаций угленосных отложений, угольных бассейнов и месторождений (П.В. Васильев. Ю.А. Жемчужников, М.К. Коровин. Г.Ф. Крашенинников и др.). В табл. 25 приведена классификация П.В. Васильева, дополняющая классификацию Г.А. Иванова, в табл. 26 — классификация Г.Ф. Крашенинникова.

Тектоническая классификация, разработанная Г.Ф. Крашенинниковым (табл. 26), делит бассейны на геосинклинальные и платформенные. Среди геосинклинальных областей он выделяет внутренние весьма подвижные зоны (восточный склон Урала), стабилизированные зоны (Кизеловскийбассейн), краевые и внутренние прогибы (Донбасс, Кузбасс), а среди платформенных областей различает подвижные (Челябинский бассейн) и устойчивые (Подмосковный бассейн).

Источник

Понятия об угольных бассейнах и их общая характеристика

В геологической и эксплуатационной практике установились следующие понятия.

Угленосная площадь — это территория, где развиты углесодержащие отложения, но характер их распространения и генетическая однородность не выяснены.

Угленосный бассейн — это значительная территория развития угленосных отложений, обладающих генетической общностью.

Угольное месторождение — это отдельные части бассейна или отдельная изолированная небольшая площадь развития угленосных пород.

Подмосковный бассейн (платформенный тип). Под этим названием понимается огромная площадь распространения угленосных отложений (около 120 000 км2), расположенная в виде широкой

дугообразной полосы к югу и западу от г. Москвы. Границы бассейна легко очерчиваются с юга, запада и северо-запада выходами девонских отложений, ограничивающих подмосковную котловину. Бассейн подразделяется на два крыла — южное и западное. Южное включает 21 угленосный район (более 80% запасов).

Промышленные пласты угля приурочены к верхнее-турнейским отложениям. Непромышленные пласты имеются в ниже- и вышележащих породах. Состав пород угленосного яруса непостоянен и быстро меняется в горизонтальном направлении. В соответствии с этим и угольные залежи непостоянны в своем залегании. Обычно это линзы со сложной конфигурацией в плане.

Сажистые — окисленные гумусовые угли — порошкообразная разновидность, ассоциирующая с курными углями. Пригодны для топок, приспособленных для пылевидного топлива.

Донецкий бассейн (прогибный тип) пользуется заслуженной славой и имеет свою историю. В настоящее время по степени изученности и освоения следует различать старый Донбасс и новый, или Большой, Донбасс.

Бассейн разделен на около 40 промышленных районов, входящих в сферу деятельности Днепровской, Донецкой, Луганской, Каменской областей Украины.и Ростовской РФ.

Площадь Донбасса в современных границах составляет свыше 60 тыс. км2. По простиранию вытягивается на 620 км от Цимлянского водохранилища на востоке до Царичанки на западе и в ширину от 70 до 170 км. Старый Донбасс представляет площадь, где угленосные карбоновые толщи выходят на дневную поверхность (23 тыс. км. 2).

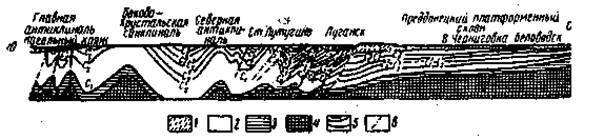

Рис. 9.2.. Геологический разрез Донбасса по линии Нагольный кряж — Беловодск (по В.С. Попову):

1 — покрывающие породы; 2 — угленосные отложения карбона; 3 — отложения девона; 4 — подстилающие породы; 5— пласты углей; 6 — разрывные нарушения

Кизеловский угленосный бассейн (прогибный тип) находится на западном склоне Урала. Площадь района составляет 1500 км2 и административно располагаемся в пределах Пермской области.

В основании угленосных карбоновых отложений залегает девон, представленный песчано-сланцевыми и известняковыми отложениями всех трех отделов с общей мощностью до 1000 м.

Карагандинский бассейн имеет большое промышленное значение для экономического развития Казахстана и Южного Урала. Располагается бассейн в Центральном Казахстане, в Карагандинской области. Площадь составляет около 3000 км2 и подразделяется на четыре района: Карагандинский, Чурубай-Нуринский, Тентекский и Верхне-Сокурский.

Рельеф местности равнинный. В районе бассейна по его периферии вскрываются силурийские и девонские отложения, перекрытые на территории бассейна известняково-сланцевой толщей нижнего карбона мощностью в 400—500 м.

Печорский бассейн (прогибный тип) расположен на северо-востоке европейской части СССР. Площадь бассейна простирается от среднего течения р. Печоры до Баренцева моря; с востока ограничена хребтами Уральским и Пай-Хоем, с запада — Кожва-Печорским антиклинальным поднятием. Общая площадь составляет 120 тыс. км2. В основном это равнинная местность с отчетливо проявленной аллювиальной и ледниковой аккумуляцией.

Бассейн относится к закрытому типу, так как коренные угленосные отложения перекрыты мощным чехлом (100—150 м) четвертичных отложений. Значение бассейна как крупной угольной базы СССР особенно проявилось в период Великой Отечественной войны.

Кузнецкий бассейн (прогибный тип) расположен в Западной Сибири между Кузнецким Ала-Тау и Салаирским кряжем, протягиваясь на юго-восток от г. Кемерово более чем на 300 км. Ширина угленосной полосы достигает 100 км, что определяет общую площадь бассейна в 26000 км2.

Угленосные отложения Кузбасса, залегающие с перерывом па визейском ярусе нижнего карбона, разделены на четыре серии, а серии — на свиты и подсвиты (разрез снизу вверх).

Тунгусский бассейн (платформенный тип) занимает огромную часть Сибирской платформы от водораздела рек Енисея и Лены на востоке до р. Енисей на западе, простираясь от р. Верхний Тунгуски до Ледовитого океана.

Общая площадь распространения угленосных отложений свыше 1млн.км2.

Челябинский бассейн. Челябинский буроугольный бассейн имеет большое значение в энергетической базе промышленности Среднего Урала. Расположен на восточном склоне Урала в пределах Челябинской области, вытягиваясь узкой полосой на 170 км при ширине от 0,5 до 15 км. С севера на юг в бассейне выделяется 8 районов: Сугоякский, Козыревский, Копейский, Камышинский, Коркинекий, Еманжелинский, Кичигинский и Тогузакский. Рельеф местности равнинный, слабо расчлененный.

Бассейн относится к типу закрытых. В основании угленосных отложений залегают породы палеозоя. Нижнемезозойские угленосные отложения, сохранившиеся в пониженных частях палеозойского ложа, представлены преимущественно терригенной толщей мощностью более 3500м. По геологической характеристике толща подразделяется на две серии: туринскую (нижний триас) и челябинскую (средний и верхний триас и нижняя юра).

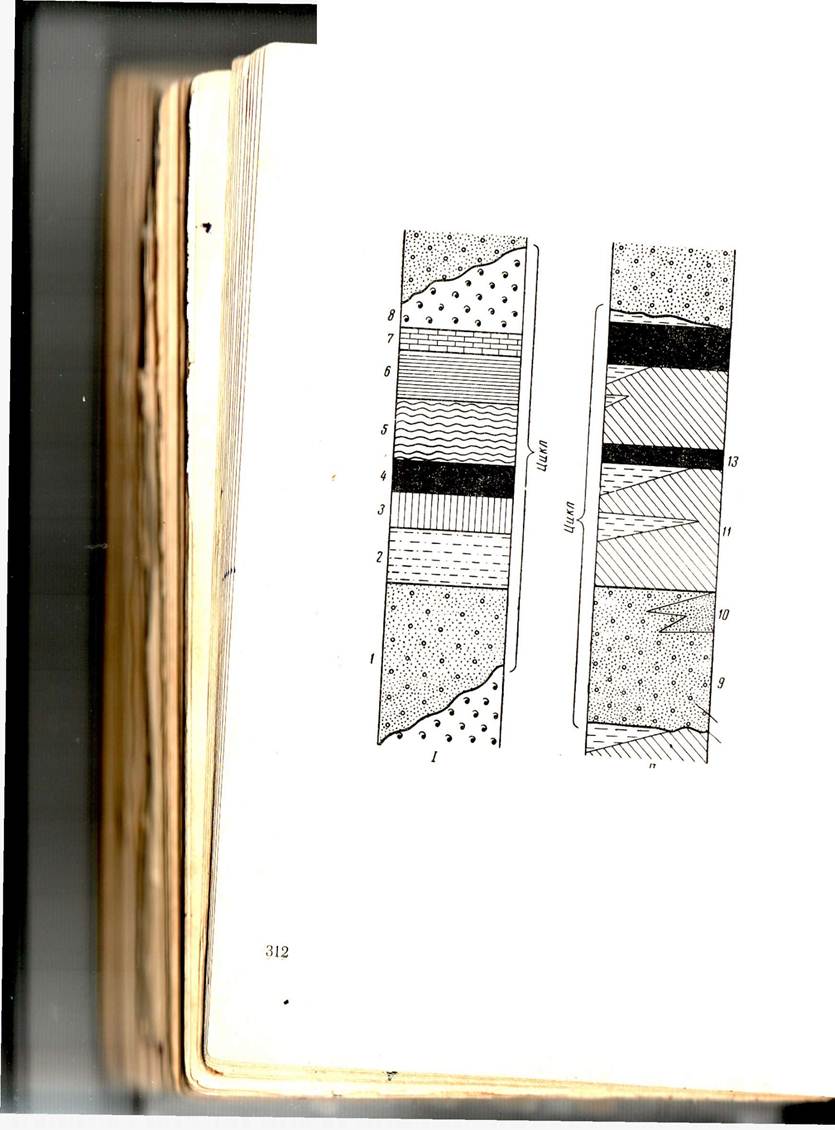

Рис. 9.3 Расслоение мощного пласта угля Коркинского месторождения Челябенского бассейна (по А.Д. Рубанову)

Канско-Ачинский бассейн (платформенный тип) приобрел большое экономическое значение в последние десятилетия, в связи с развитием открытой системы отработки месторождений.

Вытягиваясь вдоль транссибирской железнодорожной магистрали от г. Мариинска на западе до ст.Тайшет на востоке, бассейн пересекает Красноярский край. Южная его граница определяется выходами на поверхность угленосных отложений, северная не определена вследствие погружения угленосных отложений и перекрытия более молодыми породами.

Площадь с погружением угленосных пород не свыше 150 м определяется в 5000 км2.

В западной части бассейна выделяются районы Урюпо-Кийский, Назаровский,

Гляденьский, Ачинский, Балахтинский и Красноярский; в восточной части — Рыбинский, Абанский, Усольский, Пойменокий, Зырянский и Саяно-Партизанский.

Наиболее известны месторождения Итатское, Бородинское, Назаровское (запад) и Саяно-Партизанское (восток).

Источник

ЛЕКЦИЯ 1

Таблица 1

Схема донецкой (марочной) классификации углей [10]

| Стадия углефикации | Влага лабораторная, % | На беззольное и безводное вещество, % | Теплота сгоания, МДж/кг | Спекаемость, мм | ||

| Выход летучих веществ | Содержание | |||||

| Углерода | Водорода | Кислорода | ||||

| Буроугольная, Б | 10–25 | 39–67 | 58–67 | 4,5–5,9 | 20–29 | Обычно угленосная толща представлена чередованием песчаных, песчано-глинистых и глинистых пород. Реже встречаются известняки, мергели, конгломераты и вулканогенные породы. Песчаники составляют основную часть разреза угленосных толщ. В ряде бассейнов наблюдаются тонштейны, залегающие в виде небольших прослоев. Эти глинистые образования содержат вулканогенный пепел, имеют широкое распространение по площади, занимают четкое стратиграфическое положение и поэтому являются хорошими маркерами. Коэффициент угленосности. Угли в разрезе угленосной толщи занимают обычно около 1 % ее мощности. Насыщенность угленосной толщи определяется коэффициентом угленосности, который представляет собой выраженное в процентах отношение суммарной мощности всех пластов угля к общей мощности угленосной толщи. Коэффициент угленосности рассчитывается по каждой конкретной скважине. В разных бассейнах этот коэффициент имеет разную величину (%): в Донецком 0,4–0,6, Кузнецком 1,6–1,8, Экибастузском около 25, в Канско-Ачинском доходит до 45. Углеплотность – величина запасов угля на 1 км 2 горизонтальной поверхности месторождения. Угольный пласт. Угольным пластом называется геологическое тело, сложенное углем и неорганическими включениями, ограниченное более или менее параллельными друг другу поверхностями напластования. Строение угольного пласта. Угольные пласты обычно бывают сложены из нескольких пачек угля, разделенных углистыми слоями пород, называемых прослойками пустой породы. Строение угольных пластов меняется от простого (без прослоев пустой породы), умеренно сложного (с одним или несколькими породными прослоями) до очень сложного (переслаивание в разрезе многочисленных угольных и породных прослоев и слоев). Одной из характерных форм угольной залежи являются мощные угольные пласты, расщепляющиеся в определенном направлении на серию относительно тонких пластов до полного их исчезновения – выклинивания. Мощность угольного пласта. По мощности угольные пласты разделяются на весьма тонкие (до 0,5 м), тонкие (0,5–1,3 м), средней мощности (1,3–3,5 м), мощные (3,5–15 м) и весьма мощные (более 15 м). В пластах сложного строения выделяют мощность трех видов: 1) общую; 2) полезную; 3) рабочую. Общая мощность – это мощность пласта от почвы нижней пачки угля до кровли верхней пачки угля со всеми породными прослоями. Полезная мощность – это суммарная мощность пачек угля, составляющих пласт, т. е. суммарная мощность угольной массы в пласте. Рабочий пласт – это часть разреза пласта (или весь пласт простого строения), подлежащая выемке. Бурые угли разрабатываются при мощности пласта более 2 м, а каменные – 0,5–0,7 м и более. На земном шаре в угольных бассейнах развиты пласты различной рабочей мощности – от 0,5–1 до 200 м. Выявлены два пласта сверхгиганта: 420-метровый на месторождении Хет Крик в Канаде и 300-метровый на месторождении Латроб-Велли в Австралии. Сопутствующие полезные ископаемые угленосных толщ. В угленосной толще и в углях содержится комплекс сопутствующих полезных ископаемых, промышленная ценность которых в ряде случаев не уступает ценности заключенных в этой толще углей. По стратиграфическому положению, характеру распространенности и ценности полезных ископаемых выделяют три зоны: 1) доугленосную с корами выветривания (огнеупоры, бокситы, каолины и др.); 2) угленосную, в которой присутствуют уран, рений, германий и другие элементы; 3) надугленосную – с относительно бедным комплексом полезных ископаемых в виде песков, гравийного материала, легкоплавких глин и других строительных материалов. В собственно угольных пластах особый интерес представляют малые элементы. Наибольшее практическое значение, кроме урана, имеют германий и галлий. Германий – по существу единственный элемент, для которого угли являются основным источником его получения. Содержание германия в углях колеблется от 1 г до 2 кг на 1 т сухого топлива. В большинстве случаев германий в повышенных концентрациях сосредоточен в нижней и верхней частях пласта, а в пределах месторождений – в периферийных их частях. При прочих равных условиях наибольшее количество германия наблюдается в углях более низких стадий метаморфизма.

Галлий в углях находится в различных формах и связан как с ОВ, так и с минеральной частью угля. Главным носителем галлия являются глины. Основное накопление галлия связано с привносом его в торфяники. Концентрации галлия не коррелируются ни с геологическим возрастом углей, ни со степенью их метаморфизма. Угленосные бассейны, месторождения, районы, провинции. В геологии угля основной таксономической единицей является понятие «месторождение». Под угольным месторождением понимается естественное скопление угленосных отложений с пластами угля, занимающих определенное стратиграфическое положение в осадочной толще земной коры и разработка которых в настоящее время экономически рентабельна. Угленосный бассейн – это обширная площадь сплошного, часто непрерывного развития угленосных отложений с подчиненными им пластами угля, связанных единством процессов образования и последующих изменений. Угленосный район – это совокупность угольных месторождений, обычно разобщенных в результате интенсивного проявления тектонических или эрозионных процессов и приуроченных к какому-либо административному району. Угленосные провинции – обширные сплошные или прерывистые площади, попадающие в одну и ту же возрастную фазу благодаря основным сходствам геологических условий образования угленосной толщи. По масштабу распространения и положению на земном шаре провинции разделяются на три ранга: 1) мегапровинции; 2) мезопровинции; 3) локальные провинции. Мегапровинция включает разобщенные в настоящее время гондванские угленосные площади Бразилии, юга Африки, Индии, Австралии и Антарктиды, характеризующиеся аналогией стратиграфического положения угленосной толщи, ее вещественного состава и условий образования. К такому же рангу относится позднекайнозойская Тихоокеанская угленосная провинция Тихоокеанского подвижного пояса, располагающаяся по восточному и западному побережьям океана вдоль американского и евроазиатского континентов и на южных островах последнего. Классификация угленосных бассейнов. Первая классификация угленосных бассейнов была разработана более 100 лет тому назад и основывалась на признаках фациального состава угленосных толщ. В соответствии с этой классификацией выделялись бассейны двух типов: паралический (прибрежный) и лимнический (озерный). Широкое признание и практическое применение получила классификация угольных бассейнов, разработанная Г. А. Ивановым еще в 1930-е гг. Согласно этой классификации по характеру тектонических движений бассейны разделены на три типа: геосинклинальный, переходный и платформенный. Бассейны геосинклинального типа характеризуются большой мощностью угленосных отложений (до 10–15 км), частым переслаиванием пород различного состава, значительным числом пластов каменного угля (до 100–150 и более), выдержанностью их по латерали, а также отчетливо выраженной линейной складчатостью и интенсивным проявлением разломной тектоники. В таких бассейнах обычно наблюдается зональность метаморфизма углей по вертикали (правило Хильта – Скока) и по площади. Бассейны платформенного типа. Мощность угленосной толщи невелика – редко до первых сотен метров. Фациальный состав угленосной толщи почти исключительно наземно-континентальный. Образование углей происходит в озерно-болотных условиях. В разрезе угленосной толщи характерно преобладание песчаных пород над глинистыми. Пласты угля не выдержаны по мощности: они выклиниваются и расщепляются на коротких расстояниях. Химический состав их также непостоянен, особенно по содержанию золы. Залегание угленосных отложений горизонтальное или слабонаклонное. Бассейны переходного типа. Они как бы совмещают в себе черты двух вышеуказанных типов. В таких бассейнах наблюдаются промежуточные значения мощности угленосной толщи и пластов угля, а также их количество и степень выдержанности по сравнению с бассейнами геосинклинального и платформенного типов. Нередко отмечается смена типов углеобразования: формирование углей некоторых бассейнов иногда начиналось в одних условиях, а затем в связи с изменившейся палеогеографической обстановкой заканчивалось в других. К этому типу относится большинство пермских, мезозойский и кайнозойских бассейнов. Предлагавшиеся позже советскими геологами классификации угольных бассейнов (Ю. А. Жемчужников, П. В. Васильев, Г. Ф. Крашенинников, А. К. Матвеев и др.) строились, как правило, также на тектонической основе, но в большинстве случаев количество типов бассейнов сводилось к увеличению их числа (до 16 и более). Газы угольных месторождений. Современный газ в угленосных толщах состоит как из газа, оставшегося частично от торфяной стадии, так и из газа, образовавшегося в условиях погружения пластов углей и перекрытия их надугольной осадочной толщей. В составе газов угольных месторождений присутствуют метан, углекислый газ, азот, водород, тяжелые углеводороды и др. Метан. Он является основным среди газов угольных месторождений (от 60 до 98 %). Образуется главным образом при биохимических процессах разложения растительного вещества. Из 1 т растительных остатков, содержащих целлюлозу, выделяется до 230–465 м 3 метана. Основное и наиболее опасное его свойство – образование с воздухом при соответствующих соотношениях взрывчатой смеси. Смесь с содержанием метана 0–5 % сгорает без взрыва, при содержании его от 5–6 до 14–16 % смесь, соприкасаясь с пламенем, дает взрыв. Наибольшая сила взрыва наблюдается при 9,3 % метана в рудничном воздухе. Углекислый газ. Содержание его в газах угольных месторождений достигает иногда 25 %. Образуется в результате превращения растительного вещества при углеобразовании. Несмотря на его большую растворимость в воде, все же при определенных геологических условиях углекислый газ мог сохраниться и накопиться в значительных объемах в угленосных толщах. Кроме того, он частично обязан своим генезисом процессам сорбции атмосферного кислорода с окислением углерода до углекислого газа, а также привносу его циркулирующими водами из верхних горизонтов биосферы. Поступление этого газа в угленосную толщу в определенных бассейнах (Донецкий, Кузнецкий и др.) может быть связано с магматическими процессами. Азот. В угольных месторождениях он имеет в основном воздушное происхождение за счет привноса его в растворенном состоянии подземными водами. Частично азот мог образоваться в результате биохимических процессов. Показателем происхождения азота может служить отношение аргона к азоту в газе из углей к такому же отношению их в воздухе. Азот не имеет цвета, запаха и вкуса, инертен, не поддерживает горение. Он ослабляет взрывчатость метана. Присутствие газа в угленосных толщах значительно осложняет подземную разработку месторождений. Несоблюдение техники безопасности горных работ приводит к серьезным авариям. Так, за последние 5–10 лет произошли крупные аварии на шахтах Донбасса и Кузбасса, приведшие к гибели людей. Основные закономерности распространения углей на Земле.Распространение углей на земном шаре подчинено закономерностям его геологического развития и может быть отражено как в количественном выражении, так и в геолого-географическом плане. Основанные на сочетании этих двух критериев закономерности распространения углей впервые были установлены П. И. Степановым, выделившим в 1939 г. площади преобладающего в каждом геологическом периоде угленакопления, а для карбона – протягивающийся через Евразию и Северную Америку в широтном направлении так называемый «карбоновый пояс». В 1960 г. Н. М. Страхов установил распространение на земном шаре благоприятных для углеобразования гумидных зон. Угли, как бурые, так и каменные, развиты во всех геологических системах, начиная с девона, и на всех континентах. Они занимают большую площадь, особенно в странах на долю которых приходится более 75 % его запасов: в России, США и Китае. В распределении этих запасов по бассейнам наблюдается резкая диспропорция. Выделяется семь бассейнов-гигантов с запасами более 500 млрд т. Это – Тунгусский, Ленский, Таймырский, Канско-Ачинский, Кузнецкий, Алта-Амазона и Аппалачский. Далее следуют четыре бассейна с запасами угля 200–500 млрд т (Донецкий, Печорский, Нижнерейнско-Вестфальский и Иллинойс). Преобладающее большинство бассейнов и самостоятельных месторождений обладает запасами менее 0,5 млн т. Стратиграфические закономерности. Впервые стратиграфические закономерности распределения углей в осадочной оболочке Земли были установлены П. И. Степановым. Он выделил три максимума углеобразования: поздний карбон–пермь (1), юра (II), поздний мел–неоген (III) и три минимума, совпадающие с ранним карбоном (I), триасом (II) и поздним мелом (III). Полученные во второй половине ХХ в. новые данные свидетельствуют о том, что стратиграфическое распределение углей в осадочной оболочке несколько иное, чем представлялось, в частности, П. И. Степанову. Так, по новым данным, выделяются три максимума углеобразования: пермь (26,8 % мировых ресурсов угля), карбон (20,5 %) и мел (20,5 %). Тектонические закономерности. Сопоставление размещений угольных бассейнов с положением основных геотектонических элементов земного шара указывает на ведущее влияние структурно-тектонического фактора не только на пространственное положение бассейнов, но и на сложность их геологического строения. Палеозойские угленосные бассейны, по Г. Ф. Крашенинникову, в тектоническом отношении принадлежат главным образом к краевым и внутренним прогибам геосинклинальных областей. В них обычно развиты толщи паралического характера. Типичные примеры – Донецкий и Печорский бассейны. Нижне- и среднемезозойские угленосные бассейны, как правило, приурочены к межгорным тектоническим впадинам (восточный склон Урала, месторождения Киргизии и др.). Формы залегания углей – линзовидные, сложно построенные залежи, достигающие значительной мощности. В кайнозое, за исключением альпийской зоны складчатости, углеобразование происходило в платформенных условиях. Ресурсы, запасы, добыча Ресурсы. Мировые прогнозные ресурсы угля до настоящего времени полностью не учтены, а оценки их весьма противоречивы. По оценке ГНПП «Аэрогеология» (1998), ресурсы угля в мире составляют около 32,5 трлн т. На суше прогнозные ресурсы достигают 24,5 трлн т (в том числе бурых углей – 8,44 трлн т). Наиболее крупными прогнозными ресурсами угля обладают следующие страны (трлн т, в скобках бурый уголь): Китай – 6,5 (1,44), Россия – 4,45 (1,32), США – 3,6 (2,31), Австралия – 1,5, Канада – 0,58, Великобритания – 0,38. Запасы. Запасы подтвержденные (промышленные) углей всех типов (УВТ) в мире составляют 1 747,2 млрд т, в том числе углей каменных (УК) – 1353,4 млрд т, углей бурых (УБ) – 393,8 млрд т. Крупнейшими запасами углей обладают следующие страны (млрд т): США УВТ – 444,8, УК – 403,9, УБ – 40,9; Китай УВТ 296,0, УК – 257,5, УБ – 38,5; Россия УВТ – 200,6, УК – 97,5, УБ – 103,1; ЮАР УВТ – 115,5, УК – 115,5; Австралия УТВ – 114,0, УК – 68,0, УБ – 46,0; Германия УВТ – 105,5, УК – 44,0, УБ – 61,5; Канада УВТ – 77,3, УК – 71,0, УБ – 6,3; Великобритания УВТ – 45,4, УК – 45, УБ – 0,4. Добыча. Мировая добыча углей всех типов в 1993 – 2000 гг. составляла 4,5–4,9 млрд т, в том числе бурых углей – 0,9–1,0 млрд т. Странами-лидерами по добыче углей являются Китай и США. В 1996 г. добыча (в млрд т) составила в Китае УВТ – 1,35, в том числе УК – 1,30, УБ – 0,05; в США – УВТ – 1,04, УК – 0,96, УБ – 0,08. В Индии, Австралии, России, Германии, ЮАР и Польше добыча углей всех типов составляет в пределах 200–300 млн т. В Китае одним из приоритетных проектов является освоение месторождений Шеньфу-Доншен (провинция Шаньси). Планируется строительство новых шахт в восточных и центральных районах Китая (провинции Шаньдун и Аньхой). В США в 1995–2000 гг. добыча угля производилась на 1018 углеразрезах и 885 подземных шахтах в 26 штатах. Наиболее значительная добыча осуществлялась в штатах Вайоминг (около 250 млн т), Западная Виргиния (155 млн т) и Кентукки (135–140 млн т). Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет Источник |