- научная статья по теме ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА Химическая технология. Химическая промышленность

- Текст научной статьи на тему «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА»

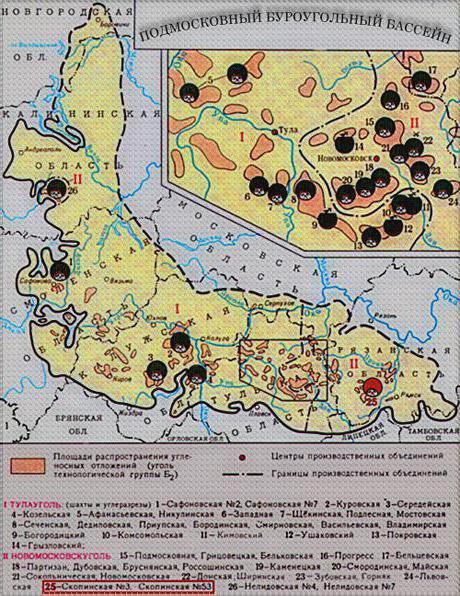

- Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

- Начало истории

- Работа шахт

- Начало работ

- Послевоенное время

- Развитие Мосбасса до наших дней

- Характеристика Подмосковного угольного бассейна

- Основные параметры Мосбасса

- Другие перспективы

- Особенности бассейна

научная статья по теме ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА Химическая технология. Химическая промышленность

Цена:

Авторы работы:

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ ПОДМОСКОВНОГО БАССЕЙНА»

ХИМИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА, 2012, № 3, с. 56-64

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ

© 2012 г. К. И. Наумов, О. А. Мазнева, А. С. Малолетнев

Московский государственный горный университет Е-mail: Anatoly-Maloletnev@ rambler.ru; knaumov@mail.ru Поступила в редакцию 11.01.2012 г.

Приведены результаты анализа современного состояния Подмосковного угольного бассейна, развития науки и техники в области комплексного использования и переработки угля в облагороженные виды энергоносителей, продукты и материалы с новыми потребительскими свойствами. Показано, что для технической реализации подготовлен ряд процессов и производств на базе углей и вскрышных пород бассейна, а именно: производство тепла и электроэнергии на установках с внут-рицикловой газификацией угля; сжигание угля в кипящем слое в котлоагрегатах малой мощности (50—60 МВт); производство безбалластных гуминовых стимуляторов роста растений; коагулянта для очистки сточных и питьевых вод; применение углей, отходов их добычи и обогащения в качестве каталитических добавок в процессе гидрогенизации.

В Подмосковном угольном бассейне залегают в основном бурые угли, относящиеся к марке 2Б по ГОСТ 25543-88 (табл. 1). Угли энергетические, так как не брикетируются без связующих веществ и не спекаются при нагревании. Характерная черта углей — изменчивость их вещественного состава в разрезе пластов, а также на площади в пределах одного месторождения и всего бассейна. Зольность углей в пласте составляет 20—35%, горной массы — до 45% и выше, влажность — 30—35%, выход летучих веществ изменяется от 45 до 50%, содержание гуминовых кислот — до 30%, теплота сгорания органической массы 10.8—27.2 МДж/кг. Наиболее продуктивные и малозольные запасы углей отработаны (в настоящее время запасы оцениваются в 4 млрд. т). На некоторых перспективных шахтных полях (Рюриковское, Деевское, Обидимское) зольность горной массы не превышает 30% (пластовая зольность 19—21%) [1].

По составу минеральной части угли различных месторождений бассейна мало различаются между собой (табл. 2), лишь в углеотходах отмечено повышенное содержание оксида кальция и пониженное — сульфата алюминия (глинозема). Характерная черта углей Подмосковного бассейна — высокое содержание серы (в среднем 3.5% на сухое вещество, а на Восточном крыле бассейна до 10%), оксидов алюминия и железа, а также аномально высокая концентрация некоторых микроэлементов (табл. 3).

В настоящее время в связи с нарастающим дефицитом топливно-энергетических ресурсов, резким увеличением стоимости добычи и транспорта угля, разработкой новых методов утилизации углей появились перспективы для использо-

вания углей Подмосковного бассейна и их минеральной части в качестве химико-технологического сырья.

В статье представлены результаты анализа современного состояния Подмосковного угольного бассейна, развития науки и техники в области комплексного использования и переработки угля в облагороженные виды энергоносителей, продукты и материалы с новыми потребительскими свойствами с целью оценки возможности и перспектив применения новых прогрессивных технологий в Тульской, Смоленской, Рязанской и других областях.

Перспективы развития добычи угля в бассейне в значительной мере зависят от таких факторов, как повышение качества угля по золе (глубокое обогащение), организация добычи угля на новых перспективных месторождениях, реализация новых процессов и технологий комплексного использования и переработки угля и углеотходов.

В настоящее время для технической реализации подготовлен ряд процессов и производств на базе углей Подмосковного бассейна, для реализации которых потребуется 3.0—4.5 млн. т угля в год, а именно: производство тепла и электроэнергии на установках с внутрицикловой газификацией угля (рис. 1); сжигание угля в кипящем слое в котлоагрегатах малой мощности (50—60 МВт); производство безбалластных гуминовых стимуляторов роста растений; коагулянта для очистки сточных и питьевых вод; применение углей, отходов их добычи и обогащения в качестве каталитических добавок в процессе гидрогенизации; производство сырья и материалов для стройинду-стрии.

Рис. 1. Принципиальная схема парогазовой установки с внутрицикловой газификацией твердого топлива: 1, 3 — бункер угля; 2 — дробилка и грохот; 4 — классификация угля; 5 — шлюз; 6 — окислитель (для спекающегося угля); 7 — пылеуловитель; 8 — газогенератор с очисткой газа; 9, 10 — бункер золы; 11, 14 — нагреватели (теплообменники); 12 — циклон; 13 — скруббер; 15 — расширительная газовая турбина; 16 — дожимающий компрессор; 17 — паровая теплофикационная турбина; 18 — компрессор; 19 — осевой компрессор; 20 — компрессор; 21 — дополнительная камера сгорания; 22 — высоконапорный парогенератор; 23 — барабан-сепаратор.

Сжигание угля в кипящем слое. Применение технологии кипящего слоя для сжигания и газификации углей является устойчивой тенденцией развития тепло- и электроэнергетики во всем мире, так как позволяет существенно повысить эффективность использования углей, особенно низкосортных, содержащих серы более 1.0% и минеральных компонентов более 20—25%, уменьшить выбросы в атмосферу летучей золы, оксидов серы и азота. Топки с кипящим слоем получили широкое распространение в малой энергетике за рубежом. В настоящее время эксплуатируются более 300 котлов с паропроизводительностью до 420 т/ч. К.п.д. таких котлов достигает 92% при тепловой мощности 80—230 МВт (для обычных котлов — максимально 89%, а при использовании углей Подмосковного бассейна — не более 81%). Для высокозольных углей, в частности Подмосковного бассейна, применение кипящего слоя является наиболее реальным методом крупномасштабного использования таких углей, соизмеримым с объемами потребления тепло- и электроэнергии, а также добычи угля в регионе. В современных условиях, в связи с реструктуризацией угольных предприятий Кузбасса, Приморья, Восточного Донбасса, закрытием в Подмосковном бассейне 18 угольных шахт и котельных установок на них, актуальной становится проблема теплоснабжения шахтерских поселков, примыкающих к бывшим шахтам.

В настоящее время для условий Подмосковного бассейна разработаны научно-технические решения по сооружению котлоагрегатов малой

мощности, работающих на ненаходящих сбыта мелких классах углей (менее 13 мм). Для обеспечения мощности 50 МВт (43 Гкал/ч) предусматривается сооружение на одной из закрывающихся шахт трех котлов паропроизводительностью 25 т/ч на параметры пара 1.4 МПа и 225°С с топкой пузырькового кипящего слоя конструкции Белго-родэнергомаша и ВТИ (к.п.д. котла — 80%). Продолжительность отопительного периода 4968 ч, температурный график теплосети 150/70°С. В качестве топлива используются угли класса 0—13 мм со следующими характеристиками (мас. %): W — 32.0; Ad — 35.1; У**- 46.8; в? — 1.82; 0раб — 10 МДж/кг. Годовой расход топлива составляет 56.5 • 103 т, отпуск тепла — 102 • 103 Гкал. Себестоимость отпущенного тепла составит 22 USD/Гкал при стоимости угля 21.6 USD/т и удельном расходе натурального топлива — 193.5 кг у.т./Гкал.

Для связывания оксидов серы в котел вместе с углем подается известняк, предварительно измельченный до крупности менее 0.1 мм и подсушенный отходящими дымовыми газами. Расход известняка составляет 20-25% от расхода угля (14.1 • 103 т/год). Степень улавливания оксидов серы 85%. Очистка уходящих газов от золы предусматривается в зернистых роторно-рукавных фильтрах системы ОАО «Газэнергостром» с к.п.д. 99.6%, при которых запыленность потока составляет 240 мг/нм3, что меньше нормативной величины, равной 250 мг/нм3. Проведенные расчеты показывают, что при высоте дымовой трубы котельной, равной 60 м, максимальные приземные

Таблица 1. Краткая характеристика отдельных месторождений Подмосковного бассейна (данные Баулина Л.Л.)

Источник

Подмосковный угольный бассейн — история, особенности и интересные факты

Подмосковный угольный бассейн или, как его еще называют — Мосбасс, располагается на территории сразу нескольких областей страны. Данное месторождение считается буроугольным.

Начало истории

Впервые запасы природных ископаемых в этой области были открыты еще в далеком 1772 году. Добычу же сырья стали проводить лишь в 1786 г. В это время была открыта первая штольня, относящаяся к Подмосковному угольному бассейну. Она располагалась на территории Новгородской области в районе города Боровичи. Стоит отметить, что к середине XIX века количество месторождений, которые были обнаружены на территории Мосбасса, достигло 76. Однако разрабатывались они не постоянно, а лишь от случая к случаю.

Первая систематическая добыча полезных ископаемых на территории Подмосковного угольного бассейна была организована только в 1855 году графом Бобринским. Место расположения добычи сосредоточилось у деревни Малевка. В настоящее время эта местность относится к Богородицкому району Тульской области. В этом районе в 1856 году добыли около 10 тысяч тонн угля.

Работа шахт

История развития шахт в этом районе и общей промышленности по добыче полезных ископаемых шла не очень продуктивно и не постоянно. Причиной этому стало то, что присутствовала монополия иностранного капитала в этой сфере производства. Через 6 лет, в 1862 году, была начата добыча угля в районе поселка Тарково, а спустя некоторое время и в других местах Мосбасса. Однако шахты работали не постоянно, а сезонно, по указанной выше причине.

Тут стоит отметить, что отсутствие механизации, а также общая неорганизованность добычи угля в Подмосковном угольном бассейне в то время привела к тому, что годовая добыча всей Тульской области составляла не более 700 тыс. тонн в год. Данный показатель наблюдался в начале XX века. Если сравнивать с выработкой современных шахт, то вся область производила столько сырья, сколько сейчас производит всего одна современная шахта. Однако и такой показатель был равен тому, что Мосбасс в 1913 году приносил 24% от общего дохода валовой продукции всей губернии.

Начало работ

Подмосковный угольный бассейн в России — старейшее место добычи угля. И это несмотря на то, что полномасштабная добыча сырья в этом районе началась лишь в 1920 году. Причиной этому стало развитие проекта, согласно которому реализовывалась идея об использовании местных топливных ресурсов. Вторая причина заключалась в том, что возникла необходимость в поставках угля в Центральный регион из-за идущей гражданской войны. Разработка в промышленных масштабах проводилась в таких областях, как Тверская, Тульская, Калужская, Смоленская.

Далее стоит отметить, что в 1941 году Тульская область считалась наиболее развитой областью Мосбасса в плане добычи угля. Однако там же в то время развернулись и активные военные действия, из-за которых множество шахт было взорвано или же затоплено. Но тут стоит добавить, что из-за оккупации Донбасса, сразу после освобождения этой области, работы по добыче сырья были возобновлены.

Послевоенное время

После завершения военных действий, перспективы Подмосковного угольного бассейна были довольно велики. 90% всего добываемого угля на территории Мосбасса было сосредоточено в Тульской области. Наибольший показатель добытого сырья был зафиксирован в 1957 году. За этот период добыли 44 млн т угля.

Также стоит отметить, что в течение 20 лет, с 1940-х и по 1960-е годы, на территории этого бассейна активно использовалась технология, которая называлась газификацией угля. Каждое из месторождений сырья было способно вырабатывать более чем 100 тыс. т в год. Вскрытие разрезов началось в 1958 году с Тульской области. Первое место обозначили как «Кимовский разрез». За ним последовали еще три: «Богородицкий», «Грызловский», «Ушаковский».

Развитие Мосбасса до наших дней

В 60-х годах фиксируется плавное снижение добычи угля на территории бассейна. Проблемы угольного Подмосковного бассейна заключались в том, что качество добываемого сырья оказалось низким. В это же время в центральные регионы страны начинаются поставки более дешевого сырья — природного газа, а также мазута.

Качество же угля из Мосбасса — средняя зольность 31%, 3% серы, 33% влаги, а также теплота сгорания 11,4-28,2 МДж/кг — стали считаться плохими. Кроме этого, стоимость добычи данного вещества была довольно высокой из-за того, что наблюдалась слишком сильная обводненность пластов. По этим причинам в 1980-90-е годы практически все шахты Подмосковного угольного бассейна были закрыты. До 2009 работала последняя шахта с названием «Подмосковная». Однако и этот объект был закрыт в этот год. Если взять весь период работы Мосбасса, то он поставил в страну более чем 1,2 млрд тонн угля за все время. В настоящий период добыча этого сырья на территории бассейна не ведется.

Основными потребителями угля были местные промышленные предприятия. Наиболее крупными из них считались электростанции. Даже к 2000 году местная энергетическая структура считалась наибольшим потребителям местного угля.

Характеристика Подмосковного угольного бассейна

Если говорить о параметрах бассейна, то они довольно впечатляющие. Общая протяженность угленосных отложений составляет около 120 тыс. км. Это с учетом того, что бралась в расчет лишь глубина до 200 м. Ширина дугообразной полосы добычи составляет от 80 до 100 км. На момент начала 2000 года запасы сырья в данном бассейне оцениваются в 1,5 млрд тонн.

Важно отметить, что пласты полезного ископаемого чередуются с пластами пустой породы. Из-за прерывистого залегания пластов, нередко встречающихся плавунов, эксплуатация Мосбасса сильно осложнена. Так как этот объект является местом добычи бурого угля, а он, в свою очередь, довольно легко окисляется в шахте, то при его добыче в воздухе всегда наблюдается повышенное содержание углекислого газа. Данный фактор приводит к тому, что образуется загазованность выработок, что грозит жизни всем рабочим. Еще одной трудностью в разработке этого месторождения стало то, что там наблюдается высокая обводненность пластов.

Из-за всех этих характеристик перспектива развития Подмосковного угольного бассейна практически не обсуждается.

Основные параметры Мосбасса

Залегание пластов бурого угля в данном бассейне является практически горизонтальным. Находятся они на глубине от 50 до 150 метров. Мощность всех пластов 2-4 м и более. Средний же показатель по этому параметру 2,5 м. Бурые угли, добываемые в данном регионе невысокого качества, так как зольность находится в районе от 25 до 40%, сернистость от 2 до 6%, влажность от 30 до 35%. Важный показатель того, что добыча сырья в Мосбассе не рентабельна — это средняя себестоимость добычи, которые превышает средний показатель по всей отрасли на 38%.

На ранних этапах развития этот бассейн работал довольно активно и поставлял значительное количество сырья. Однако уже в послевоенное время, разработка и добыча угля сильно сократились. Объем добываемого вещества не превышал 40 млн т в год.

Начиная с 1993 г., года велась реструктуризация бассейна, в ходе которой, было закрыто 24 из 28 основных шахт. После этого функционировали лишь три шахты, а также один разрез.

Другие перспективы

Несмотря на то, что добыча бурого угля на территории Мосбасса не является разумной, он располагает залежами других полезных ископаемых, которые вполне можно добывать.

К группе таких ископаемых можно отнести толщу галогенных осадков, мощность которых от 35 до 50 м. Залегание пласта находится на глубине от 730 до 988 метров. Сырьем является каменная соль, которая на 93-95% является галитом. Тут важно отметить, что это сырье характеризуется выдержанной мощностью и хорошим качеством. По оценкам экспертов, количество залежей каменной соли на всей территории Подмосковного угольного бассейна находится в районе 657 млрд т.

Особенности бассейна

Кроме залежей каменной соли, там также наблюдаются такие ископаемые, как гипс. Это вещество приурочивается к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озерской толщи верхнего девона. Мощность данной толщи от 8 до 49 метров, однако средний показатель от 15 до 25 метров. Глубина залегания пластов от 32 до 300 метров. Наблюдается постепенное погружение данных пластов к центральным частям Московской синеклизы. На сегодняшний день идет разработка лишь одного месторождения — Новомосковского. Эксперты оценивают запасы полезных ископаемых в этом районе на 858,7 млн т.

Из-за геологического строения Подмосковного угольного бассейна в нем имеются месторождения и такой породы как карбонатные. Данный материал характеризуется довольно высоким качеством, хорошими показателями отработки, высокой мощностью, низкой обводненностью. На всей территории Мосбасса обнаружено около 150 месторождений карбонатных пород. Общее число запасов со всех месторождения на этом участке превышает 1 млрд м 3 .

Источник