- Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

- Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

- Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

- Ответ:

- Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

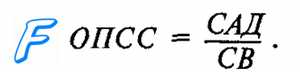

Под этим термином понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением:

Как следует из этого уравнения, для расчета ОПСС необходимо определить величину системного артериального давления и сердечного выброса.

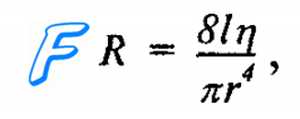

Прямых бескровных методов измерения общего периферического сопротивления не разработано, и его величина определяется из уравнения Пуазейля для гидродинамики:

где R — гидравлическое сопротивление, l — длина сосуда, v — вязкость крови, r — радиус сосудов.

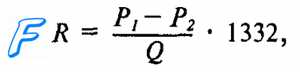

Поскольку при исследовании сосудистой системы животного или человека радиус сосудов, их длина и вязкость крови остаются обычно неизвестными, Франк, используя формальную аналогию между гидравлической и электрической цепями, привел уравнение Пуазейля к следующему виду:

где Р1—Р2 — разность давлений в начале и в конце участка сосудистой системы, Q — величина кровотока через этот участок, 1332— коэффициент перевода единиц сопротивления в систему CGS.

Уравнение Франка широко используется на практике для определения сопротивления сосудов, хотя оно не всегда отражает истинные физиологические взаимоотношения между объемным кровотоком, АД и сопротивлением сосудов кровотоку у теплокровных. Эти три параметра системы действительно связаны приведенным соотношением, но у разных объектов, в разных гемодинамических ситуациях и в разное время их изменения могут быть в разной мере взаимозависимыми. Так, в конкретных случаях уровень САД может определяться преимущественно величиной ОПСС или в основном СВ.

В обычных физиологических условиях ОПСС составляет от 1200 до 1700 дин • с ¦ см , при гипертонической болезни эта величина может возрастать в два раза против нормы и быть равной 2200—3000 дин • с • см-5.

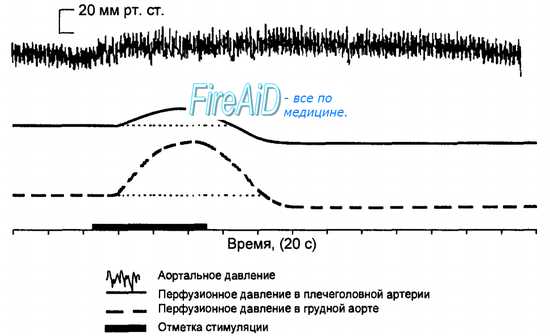

Величина ОПСС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На рис. 9.3 показан пример более выраженной степени повышения сопротивления сосудов бассейна нисходящей грудной аорты по сравнению с его изменениями в плечеголовной артерии. Поэтому прирост кровотока в плечеголовной артерии будет больше, чем в грудной аорте. На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

Источник

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

Цель: изучить начальные признаки сердечно-сосудистого ремоделирования у подростков с артериальной гипертензией методом эхокардиографии и ультразвукового исследования общих сонных артерий. Провести анализ вегетативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Определить ранние критерии диагностики артериальной гипертензии.

Материалы и методы

Всего обследовано 126 подростка (65мальчиков и 61девочка) в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 14,9±1,71 лет). В I группу (46 человек) вошли подростки с установленным клиническим диагнозом АГ, имеющие повышенный кардиоваскулярный риск и проявления ВСД. Во II группу (40 человек) вошли здоровые подростки с нормальным АД, наличием факторов рискасердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), но без проявлений ВСД. В III группу (40 человек) — здоровые подростки с нормальным АД, отсутствием факторов риска ССЗ и без проявлений ВСД. Группы исследования были сопоставимы по возрасту и полу. Определение степени АГ и группы риска по развитию ССЗ проводили согласно Российским рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике АГ у детей и подростков (ВНОК и АДКР, 2012) Диагноз АГ устанавливали, если средние уровни САД и/или ДАД на трех визитах ≥ 95-го процентиля для определенного возраста, пола и роста [10].Всем детям было проведено общеклиническое обследование на основании общепринятых стандартов, в том числе изучение семейного анамнеза на наличие факторов риска ССЗ, оценка общего состояния, измерение ЧСС, АД, исследование вегетативного статуса и расчета индекса Кердо(V.I.). Эхокардиография и исследование сонных артерий проводили на ультразвуковом аппарате «Nemio XG» фирмы Toshiba (Япония). Изучили параметры центральной гемодинамики: ударный объем (УО), минутный объем (МО), ударный (УИ) и сердечный индексы (СИ). Наличие ремоделирования сосудов определяли путем измерения толщины слоя интима-медиа (ТИМ), диаметра сосуда (d), систолической (Vs) и диастолической (Vd) скорости кровотока, индекса периферического сопротивления сосуда (RI) общей сонной артерии, расчета общего и удельного периферического сопротивления сосудов (ОПСС, УПСС). Все измерения проводили по стандартным методикам [1, 2, 7, 8, 12, 18].

Для статистической обработки использовался пакет статистических программ SPSS 19.0 forWindows. В целях проверки средних значений данных, полученных в каждой группе, использовался метод параметрической статистики для парных (связанных) выборок–

t-критерий Стьюдента. Все различия считались значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При обследовании подростков проведена сравнительная оценка частоты факторов риска ССЗ в семейном анамнезе. В I группе (АГ) у всех подростков была отягощена наследственность по ССЗ (АГ, инсульт и/или инфаркт миокарда у родителей). Имели место и такие факторы риска, как метаболический синдром – в 50%, ожирение – в 44%, дислепидемия – в 39%, толерантность к глюкозе – в 28% случаев. Во II группе отягощенная наследственность по ССЗ также была выявлена у всех подростков, но другие факторы риска регистрировались значительно реже: метаболический синдром – в 7%, ожирение — 0%, дислепидемия – в 21%, толерантность к глюкозе – в 14% случаев. В III группе подростки не имели факторов риска развития ССЗ.

Повышение АД большинство подростков I группы связывали с эмоциональной (42%) или физической нагрузкой (35%). Повышение АД в покое отмечалось у 3% , затруднились с ответом 20% подростков. Это свидетельствует об эмоциональной лабильности и сниженной толерантности к нагрузкам у подростков с АГ (I группа), что является косвенным подтверждением ВСД. Вегетативная нервная система играет существенную роль в процессах адаптации организма, в подростковом возрасте функциональное состояние ее весьма неустойчиво. У большинства подростков данного возраста преобладали проявления симпатикотонии (I группа-53%, II-72%, III-71%), что совпадает с данными других авторов [6, 9].

Для оценки вегетативного тонуса от параметров кровообращения применили индекс Кердо (V.I.), рассчитанный по формуле: VI=(1- (ДАД/ЧСС)) х 100. Согласно классическому расчету количественное выражение диастолического давления в миллиметрах ртутного столба (ДАД) и число ударов пульса в минуту (ЧСС) в состоянии вегетативного равновесия примерно равны, положительные его значения означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону преобладания симпатического отдела, отрицательные – в сторону парасимпатического[18]. В нашем исследовании во всех трех группах отмечался сдвиг индекса Кердо в положительную сторону, т.е. имело место симпатикотония, причем во II и III группах он был одинаков и значительно выше чем в I группе. Это говорит о том, что у подростков проявления симпатикотонии встречаются чаще, чем парасимпатикотонии, что неблагоприятно может влиять на тонус сосудистой стенки. Средние показатели ЧСС были статистически незначимыми (p>0,05) между всеми исследуемыми группами, однако соотношение ДАД/ЧСС было выше, а индекс Кердо значительно ниже в I группе, чем в двух других (р>0,05). Это свидетельствует о нарушении вегетативного статуса у детей с АГ.

При обследовании в I группе отмечалось статистически значимое (р ≤ 0,05) различие средних значений САД и ДАД по отношению к II и III группам. Соответственно, увеличение соотношения САД/ДАД и пульсового АД (САД-ДАД) в I группе вследствие более высоких средних показателей диастолического давления говорит о возможном изменении стенки артерий и начальных проявлениях сосудистого ремоделирования у подростков с АГ(статистическая значимость со II и III группами р ≤ 0,05) (табл.1).

Показатели АД и ЧСС в исследуемых группах, M±m

Источник

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах справа

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, 1. что означают результаты РЭГ: Фоновая запись в покое: объемное пульсовое кровенаполнение снижено в бассейне позвоночных артерий и в бассейне левой внутренней сонной артерии (Fms на 4%, Oms на 41%, Omd на 45%), в пределах нормы в бассейне правой внутренней сонной артерии. Тонус крупных артерий в пределах нормы во всех бассейнах. Периферическое сосудистое сопротивление повышено в бассейне правой позвоночной артерии, в пределах нормы во всех бассейнах слева и в бассейне правой внутренней сонной артерии. Поворот головы влево. Объемное пульсовое кровенаполнение повысилось во всех бассейнах (Fms на 11%, Fmd на 13%, Oms на 34%, Omd на 48%). Тонус крупных артерий снизился во всех бассейнах. Периферическое сосудистое сопротивление снизилось во всех бассейнах. Поворот головы вправо. Объемное пульсовое кровенаполнение повысилось во всех бассейнах (Fms на 27%, Fmd на 13%, Oms на 23%, Omd на 13%). Тонус крупных артерий снизился во всех бассейнах. Периферическое сосудистое сопротивление снизилось в бассейне позвоночных артерий и в бассейне левой внутренней сонной артерии, не изменилось в бассейне правой внутренней сонной артерии. Заключение. Дистонический тип РЭГ. При поворотах головы пульсовое кровенаполнение в позвоночных артериях существенно не меняется. 2. Что скажет на это ВКК?

Ответ:

Здравствуйте!1.РЭГ свидетельствует о дистонических проявления в сосудистой системе, что является вариантом неполноценной регуляции. Это достаточно распространенная картина, свойственная и здоровым людям.2. ВКК будет оценивать не отдельно взятое исследование, а прежде всего клинику и результаты осмотра.

Источник

Недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне

Одной из частых причин возникновения головокружения является недостаточность мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне (ВББ), которая может протекать в виде хронической ишемии, преходящих нарушений мозгового кровообращения или в виде инсультов.

Патогенез

Основными причинами ишемических изменений при данной патологии являются факторы, ограничивающие приток крови в вертебрально-базилярную систему или же способствующие избыточному оттоку из нее в другие сосудистые бассейны. Патогенез недостаточности мозгового кровообращения в ВББ может охватывать крайне широкий спектр изменений. Наряду с патологией сосудов вертебрально-базиллярной системы (стенозы и окклюзии) вследствие атеросклероза, большое значение имеют экстравазальные факторы. Например, возможен тромбоз позвоночной артерии, обусловленный диссекцией артерии при хлыстовой или иной травме шеи, неадекватных мануальных манипуляциях на шейном отделе позвоночника.

|

| Аномалия Киммерли |

К числу других причин относятся также патологические извитости, врожденные нарушения развития в виде гипо- и аплазии позвоночной артерии, аномалия Киммерли. При наличии последней при повороте головы происходят перегиб и компрессия позвоночной артерии с ее возможной травматизацией.

Также значимое влияние на кровоток в вертебрально-базилярном бассейне могут оказывать такие патологические состояния, как аномалия Клиппеля-Фейля-Шпренгеля, незаращение задней дужки атланта, седловидная гиперплазия боковых масс атланта, недоразвитие суставных отростков шейных позвонков, шейные ребра, “steal”-синдром (подключично-позвоночное обкрадывание) и ряд других. Кроме того, часто возникает закупорка сосудов тромбом, сформировавшимся и мигрировавшим в бассейн позвоночной или базилярной артерии из полости сердца.

Необходимо, однако, отметить, что большинство из перечисленных факторов значимы именно для острой сосудистой катастрофы, манифестирующей головокружением, – преходящих нарушений мозгового кровообращения или инсультов. Системного головокружения (т.е., когда у человека возникает ощущение падения, перемещения в пространстве, что сопровождается тошнотой и рвотой) при хронической недостаточности мозгового кровообращения не бывает никогда, а под несистемным чаще всего маскируется тревога, депрессия, ортостатическая гипотензия, метаболические расстройства (гипо-, гипергликемия), лекарственное головокружение, нарушения внимания, зрения и пр., которые требуют адекватной диагностики и лечения.

Клинические проявления

Ядром клинической картины при преходящих нарушениях мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне являются эпизоды головокружения, часто сопровождающиеся тошнотой, рвотой, неустойчивостью при ходьбе и стоянии, шумом, ощущением заложенности в ушах, вегетативными расстройствами в виде профузного пота, тахикардии, побледнения или же наоборот покраснения кожи лица, длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Также могут наблюдаться нарушения слуха (преимущественно снижение) и зрения («мушки» перед глазами, «затуманивание зрения», “нечеткость картины”). Крайне драматичными для больных являются внезапные падения без потери сознания («дроп-атаки», синдром Унтерхарншайдта), представляющие собой острое нарушение кровообращения в ретикулярной формации ствола мозга и возникающие обычно при резких поворотах или запрокидывании головы.

Инсульты в вертебрально-базилярном бассейне характеризуются быстрым началом (от появления первых симптомов до их максимального развития проходит не более 5 мин, обычно менее 2 мин), а также следующей неврологической симптоматикой:

- двигательные нарушения: слабость, неловкость движений или паралич конечностей;

- расстройства чувствительности: потеря чувствительности или парестезии конечностей и лица;

- нарушение зрения в виде двоения, выпадения полей зрения;

- нарушение равновесия, неустойчивость

- нарушение глотания и четкости речи.

Особой формой острого нарушения мозгового кровообращения в ВББ является инсульт “лучника” (bowhunter’s stroke), связанный с механической компрессией позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника при крайнем повороте головы в сторону.

Механическая компрессия позвоночной артерии на уровне шейного отдела позвоночника,

лежащая в основе развития инсульта “лучника”.

Механизм развития такого инсульта объясняется натяжением артерии при повороте головы, сопровождающимся надрывом интимы сосуда (диссекцией) особенно у больных с патологическими изменениями артерий.

Диагностика

При диагностике недостаточности мозгового кровообращения в ВББ необходимо учитывать, что симптомы заболевания зачастую неспецифичны и могут быть следствием другой неврологической или иной патологии, что требует тщательного сбора жалоб пациента, изучения анамнеза заболевания, физикального и инструментального обследований для выявления главной причины его развития. Ведущую роль в диагностике клинически значимых изменений кровотока в вертебрально-базилярном бассейне в настоящее время играют нейровизуализационные методы исследования головного мозга (МРТ и КТ), а также ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование с ЦДК, позволяющие неинвазивно и сравнительно дешево оценить структуру и проходимость сосудистого русла.

Важно отметить, что дифференциальная диагностика между головокружением, вызванным поражением мозжечка и/или ствола головного мозга (центрального) и возникающим при нарушении функции вестибулярного аппарата или вестибулярного нерва (периферического), не всегда проста. С одной стороны очень часто за инсульт принимаются такие состояния как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, в то же самое время иногда пациенты с острой сосудистой недостаточностью в ВББ ошибочно проходят лечение по поводу “шейного остеохондроза c вестибулопатическим синдромом” у мануальных терапевтов и остеопатов с развитием соответствующих осложнений.

Лечение

В случае остро возникшего неврологического дефицита (альтернирующих синдромов, мозжечковой недостаточности, «негативных» скотом и т. д.) пациент должен быть в экстренном порядке госпитализирован в региональный сосудистый центр или неврологическое отделение для исключения инсульта в ВББ. При его подтверждении лечение производится согласно актуальным в настоящее время руководствам и рекомендациям.

При головокружении на фоне хронической недостаточности мозгового кровообращения в ВББ основное внимание уделяется препаратам, улучшающим кровообращение головного мозга за счет вазодилатирующего и реопозитивного действия (винпоцетин, циннаризин, бетагистин и др.). Большое значение имеет адекватная коррекция артериального давления, профилактика тромбообразования при различных нарушениях сердечного ритма.

Источник