Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах что это

Регуляция мозгового кровотока включает широкий спектр механизмов, направленных на поддержание оптимальной оксигенации и питания мозга [12], и характеризуется выраженной автономностью от системных регуляторных факторов [11]. С другой стороны, у лиц с пониженным давлением в большом круге кровообращения, по мнению ряда исследователей, имеет место снижение работоспособности и качества жизни как результат недостаточного кровоснабжения мозга [4, 7]. В рекомендациях ESH/ESC 2013 года [8] указывается на роль пониженного давления в развитии ишемических поражений сердца и мозга [2, 3, 6]. В ряде случаев лица с артериальной гипотензией, установленной в юношеском возрасте, в зрелом возрасте приобретают гипертензию, начальные этапы развития которой долгое время остаются незамеченными в связи с пограничными значениями АД [5]. Несмотря на установленное значение гипотензии в развитии и манифестировании сердечно-сосудистых заболеваний, большинство работ посвящены ортостатической артериальной гипотензии лиц пожилого и старческого возраста [10, 12], а также симптоматическим гипотензиям [9, 10, 11, 12], в то время как изучению различных аспектов артериальной гипотензии у практически здоровых молодых лиц уделяется недостаточно внимания.

Цель работы

Проанализировать в группах практических здоровых лиц юношеского возраста с нормо- и гипотензией особенности кровотока в бассейнах сонных артерий, ответственных за кровоснабжение передних отделов мозга.

Материалы и методы исследования

Обследовано 60 практически здоровых девушек в возрасте 18–21 года. Критерии включения в группы: юношеский возраст (18–21 год), отсутствие вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем, прием наркотиков) и хронических заболеваний со стороны нервной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также острой патологии в последние 2 месяца. В целях минимизации различий в гормональном статусе и, как следствие, реактивности сердечно-сосудистой системы и организма в целом на действие факторов окружающей среды, отбор проводили в фолликулярную фазу овариально-менструального цикла. Известно, что в эту фазу реактивность ЧСС и АД в ответ на стрессоры менее выражена в сравнении с лютеальной, что свидетельствует о более высокой стрессоустойчивости [9].

Все измерения осуществлялись в условиях основного обмена (в состоянии физического и эмоционального покоя, при температуре комфорта окружающей среды, через 2 часа после приема пищи, в отсутствие приема стимулирующих или седативных препаратов).

Из числа обследованных были сформированы 2 группы сравнения: 1 группа (30 человек) – с артериальной гипотензией, 2 группа (30 человек) – с нормальными значениями АД.

Измерение давления проводили осциллометрическим методом с помощью автоматического тонометра фирмы OMRON c соблюдением протокола ESH/ESC [8]. Границы нормального артериального давления базировались на рекомендациях ESH/ESC (2013), а наличие гипотензии (АД ≤ 100/60 мм рт.ст.) устанавливали в соответствии с рекомендациями XXI Европейского кардиологического конгресса в Барселоне в 1999 г.

Оценка мозговой гемодинамики основывалась на данных реоэнцефалографии, записанной на автоматическом анализаторе «Валента». Учитывались следующие параметры: состояние артериального русла (пульсовое кровенаполнение, сосудистый тонус артериол и прекапилляров, сосудистое сопротивление, эластичность сосудов, наличие сосудистого спазма, асимметрия показателей), а также венозного кровотока (состояние венозного оттока, наличие гипотонии в венозной сети). Изучали бассейн внутренних сонных артерий, кровоснабжающих передние отделы мозга, ответственные за поведенческие и эмоциональные реакции организма в условиях воздействия факторов окружающей среды.

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием критерия Фишера (φ*эмп) для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего эффекта. Достоверность различий расценивали как находящиеся в зоне незначимости при Р > 0,05 (φ*эмп ˂ 1,64), в зоне неопределенности при 0.05 > Р > 0,01 (1,64 ˂ φ*эмп ˂ 2,31), в зоне значимости при Р ˂ 0,01 (φ*эмп > 2.31).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате проведенного исследования установлены различия в группах сравнения по показателям пульсового кровенаполнения, тонуса артериол и прекапилляров, спазма сосудов, венозного оттока периферического сопротивления и эластичности сосудов (таблица).

Параметры мозгового кровообращения по данным реоэнцефалографии

Источник

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах что это

Сопротивление представляет собой препятствие кровотоку, которое возникает в кровеносных сосудах. Сопротивление не может быть измерено никаким прямым методом. Оно может быть рассчитано с использованием данных о величине кровотока и разницы давления на обоих концах кровеносного сосуда. Если разница давления равна 1 мм рт. ст., а объемный кровоток равен 1 мл/сек, сопротивление составляет 1 единицу периферического сопротивления (ЕПС).

Сопротивление, выраженное в единицах системы СГС. Иногда для выражения единиц периферического сопротивления используют единицы системы СГС (сантиметры, граммы, секунды). В этом случае единицей сопротивления будет дина сек/см 5 . Сопротивление в этих единицах может быть рассчитано по следующей формуле:

R(дина*сек/см 5 ) = (1333 * мм.рт.ст.) / мл/сек.

Общее периферическое сосудистое сопротивление и общее легочное сосудистое сопротивление. Объемная скорость кровотока в системе кровообращения соответствует сердечному выбросу, т.е. тому объему крови, которое сердце перекачивает за единицу времени. У взрослого человека это составляет примерно 100 мл/сек. Разница давления между системными артериями и системными венами равна примерно 100 мм рт. ст. Следовательно, сопротивление всего системного (большого) круга кровообращения или, иными словами, общее периферическое сопротивление соответствует 100/100 или 1 ЕПС.

В условиях, когда все кровеносные сосуды организма резко сужены, общее периферическое сопротивление может возрасти до 4 ЕПС. И наоборот, если все сосуды окажутся расширенными, сопротивление может упасть до 0,2 ЕПС.

Б. Концентрические слои крови, текущие вдоль сосуда с разной скоростью; поток тем быстрее, чем дальше от стенки сосуда

В сосудистой системе легких артериальное давление в среднем равно 16 мм рт. ст., а среднее давление в левом предсердии — 2 мм рт. ст. Следовательно, общее легочное сосудистое сопротивление составит 0,14 ЕПС (примерно 1/7 общего периферического сопротивления) при обычном сердечном выбросе, равном 100 мл/сек.

Проводимость сосудистой системы для крови и ее взаимосвязь с сопротивлением. Проводимость определяется объемом крови, протекающим по сосудам, за счет данной разницы давления. Проводимость выражается в миллилитрах за секунду на миллиметр ртутного столба, но может быть выражена также в литрах за секунду на миллиметр ртутного столба или в каких-либо других единицах объемного кровотока и давления.

Очевидно, что проводимость — это величина, обратная сопротивлению: проводимость = 1/сопротивление.

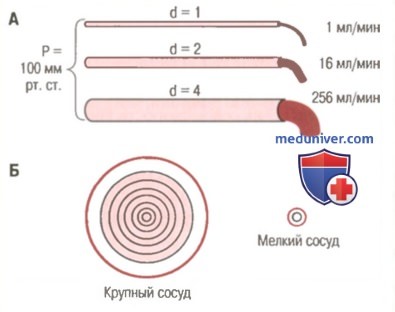

Незначительные изменения диаметра сосудов могут привести к существенным изменениям их проводимоаи. В условиях ламинарного течения крови незначительные изменения диаметра сосудов могут резко изменить величину объемного кровотока (или проводимость кровеносных сосудов). На рисунке показаны три сосуда, диаметры которых соотносятся как 1, 2 и 4, а разница давления между концами каждого сосуда одинакова — 100 мм рт. ст. Скорость объемного кровотока в сосудах равна 1, 16 и 256 мл/мин, соответственно.

Обратите внимание, что при увеличении диаметра сосуда только в 4 раза объемный кровоток увеличился в нем в 256 раз. Таким образом, проводимость сосуда увеличивается пропорционально четвертой степени диаметра в соответствии с формулой: Проводимость

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах что это

Под этим термином понимают общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. Это соотношение описывается уравнением:

Как следует из этого уравнения, для расчета ОПСС необходимо определить величину системного артериального давления и сердечного выброса.

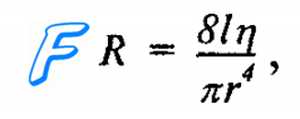

Прямых бескровных методов измерения общего периферического сопротивления не разработано, и его величина определяется из уравнения Пуазейля для гидродинамики:

где R — гидравлическое сопротивление, l — длина сосуда, v — вязкость крови, r — радиус сосудов.

Поскольку при исследовании сосудистой системы животного или человека радиус сосудов, их длина и вязкость крови остаются обычно неизвестными, Франк, используя формальную аналогию между гидравлической и электрической цепями, привел уравнение Пуазейля к следующему виду:

где Р1—Р2 — разность давлений в начале и в конце участка сосудистой системы, Q — величина кровотока через этот участок, 1332— коэффициент перевода единиц сопротивления в систему CGS.

Уравнение Франка широко используется на практике для определения сопротивления сосудов, хотя оно не всегда отражает истинные физиологические взаимоотношения между объемным кровотоком, АД и сопротивлением сосудов кровотоку у теплокровных. Эти три параметра системы действительно связаны приведенным соотношением, но у разных объектов, в разных гемодинамических ситуациях и в разное время их изменения могут быть в разной мере взаимозависимыми. Так, в конкретных случаях уровень САД может определяться преимущественно величиной ОПСС или в основном СВ.

В обычных физиологических условиях ОПСС составляет от 1200 до 1700 дин • с ¦ см , при гипертонической болезни эта величина может возрастать в два раза против нормы и быть равной 2200—3000 дин • с • см-5.

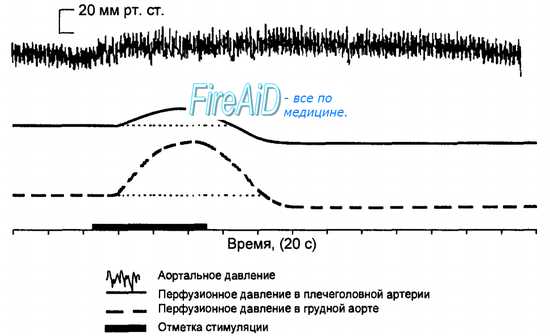

Величина ОПСС состоит из сумм (не арифметических) сопротивлений регионарных сосудистых отделов. При этом в зависимости от большей или меньшей выраженности изменений регионарного сопротивления сосудов в них соответственно будет поступать меньший или больший объем крови, выбрасываемый сердцем. На рис. 9.3 показан пример более выраженной степени повышения сопротивления сосудов бассейна нисходящей грудной аорты по сравнению с его изменениями в плечеголовной артерии. Поэтому прирост кровотока в плечеголовной артерии будет больше, чем в грудной аорте. На этом механизме базируется эффект «централизации» кровообращения у теплокровных, обеспечивающий в тяжелых или угрожающих организму условиях (шок, кровопотеря и др.) перераспределение крови, прежде всего, к головному мозгу и миокарду.

Источник

Периферическое сосудистое сопротивление повышено во всех бассейнах что это

Цель: изучить начальные признаки сердечно-сосудистого ремоделирования у подростков с артериальной гипертензией методом эхокардиографии и ультразвукового исследования общих сонных артерий. Провести анализ вегетативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Определить ранние критерии диагностики артериальной гипертензии.

Материалы и методы

Всего обследовано 126 подростка (65мальчиков и 61девочка) в возрасте от 12 до 18 лет (средний возраст 14,9±1,71 лет). В I группу (46 человек) вошли подростки с установленным клиническим диагнозом АГ, имеющие повышенный кардиоваскулярный риск и проявления ВСД. Во II группу (40 человек) вошли здоровые подростки с нормальным АД, наличием факторов рискасердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), но без проявлений ВСД. В III группу (40 человек) — здоровые подростки с нормальным АД, отсутствием факторов риска ССЗ и без проявлений ВСД. Группы исследования были сопоставимы по возрасту и полу. Определение степени АГ и группы риска по развитию ССЗ проводили согласно Российским рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике АГ у детей и подростков (ВНОК и АДКР, 2012) Диагноз АГ устанавливали, если средние уровни САД и/или ДАД на трех визитах ≥ 95-го процентиля для определенного возраста, пола и роста [10].Всем детям было проведено общеклиническое обследование на основании общепринятых стандартов, в том числе изучение семейного анамнеза на наличие факторов риска ССЗ, оценка общего состояния, измерение ЧСС, АД, исследование вегетативного статуса и расчета индекса Кердо(V.I.). Эхокардиография и исследование сонных артерий проводили на ультразвуковом аппарате «Nemio XG» фирмы Toshiba (Япония). Изучили параметры центральной гемодинамики: ударный объем (УО), минутный объем (МО), ударный (УИ) и сердечный индексы (СИ). Наличие ремоделирования сосудов определяли путем измерения толщины слоя интима-медиа (ТИМ), диаметра сосуда (d), систолической (Vs) и диастолической (Vd) скорости кровотока, индекса периферического сопротивления сосуда (RI) общей сонной артерии, расчета общего и удельного периферического сопротивления сосудов (ОПСС, УПСС). Все измерения проводили по стандартным методикам [1, 2, 7, 8, 12, 18].

Для статистической обработки использовался пакет статистических программ SPSS 19.0 forWindows. В целях проверки средних значений данных, полученных в каждой группе, использовался метод параметрической статистики для парных (связанных) выборок–

t-критерий Стьюдента. Все различия считались значимыми при р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

При обследовании подростков проведена сравнительная оценка частоты факторов риска ССЗ в семейном анамнезе. В I группе (АГ) у всех подростков была отягощена наследственность по ССЗ (АГ, инсульт и/или инфаркт миокарда у родителей). Имели место и такие факторы риска, как метаболический синдром – в 50%, ожирение – в 44%, дислепидемия – в 39%, толерантность к глюкозе – в 28% случаев. Во II группе отягощенная наследственность по ССЗ также была выявлена у всех подростков, но другие факторы риска регистрировались значительно реже: метаболический синдром – в 7%, ожирение — 0%, дислепидемия – в 21%, толерантность к глюкозе – в 14% случаев. В III группе подростки не имели факторов риска развития ССЗ.

Повышение АД большинство подростков I группы связывали с эмоциональной (42%) или физической нагрузкой (35%). Повышение АД в покое отмечалось у 3% , затруднились с ответом 20% подростков. Это свидетельствует об эмоциональной лабильности и сниженной толерантности к нагрузкам у подростков с АГ (I группа), что является косвенным подтверждением ВСД. Вегетативная нервная система играет существенную роль в процессах адаптации организма, в подростковом возрасте функциональное состояние ее весьма неустойчиво. У большинства подростков данного возраста преобладали проявления симпатикотонии (I группа-53%, II-72%, III-71%), что совпадает с данными других авторов [6, 9].

Для оценки вегетативного тонуса от параметров кровообращения применили индекс Кердо (V.I.), рассчитанный по формуле: VI=(1- (ДАД/ЧСС)) х 100. Согласно классическому расчету количественное выражение диастолического давления в миллиметрах ртутного столба (ДАД) и число ударов пульса в минуту (ЧСС) в состоянии вегетативного равновесия примерно равны, положительные его значения означают сдвиг вегетативного тонуса в сторону преобладания симпатического отдела, отрицательные – в сторону парасимпатического[18]. В нашем исследовании во всех трех группах отмечался сдвиг индекса Кердо в положительную сторону, т.е. имело место симпатикотония, причем во II и III группах он был одинаков и значительно выше чем в I группе. Это говорит о том, что у подростков проявления симпатикотонии встречаются чаще, чем парасимпатикотонии, что неблагоприятно может влиять на тонус сосудистой стенки. Средние показатели ЧСС были статистически незначимыми (p>0,05) между всеми исследуемыми группами, однако соотношение ДАД/ЧСС было выше, а индекс Кердо значительно ниже в I группе, чем в двух других (р>0,05). Это свидетельствует о нарушении вегетативного статуса у детей с АГ.

При обследовании в I группе отмечалось статистически значимое (р ≤ 0,05) различие средних значений САД и ДАД по отношению к II и III группам. Соответственно, увеличение соотношения САД/ДАД и пульсового АД (САД-ДАД) в I группе вследствие более высоких средних показателей диастолического давления говорит о возможном изменении стенки артерий и начальных проявлениях сосудистого ремоделирования у подростков с АГ(статистическая значимость со II и III группами р ≤ 0,05) (табл.1).

Показатели АД и ЧСС в исследуемых группах, M±m

Источник