- Зоны васкуляризации головного мозга и синдромы поражения отдельных сосудистых бассейнов.

- Передняя ворсинчатая артерия бассейн

- Вертебрально-базилярная система

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Санкт-Петербурге

- Запишитесь на МРТ по телефону (812) 493-39-22 или заполните форму

- МРТ при синдроме передней хориоидальной артерии

- Анатомия головного мозга │ Часть 5

- Содержание:

- Описание

- ↑ Кровоснабжение мозга

- ↑ Артерии мозга

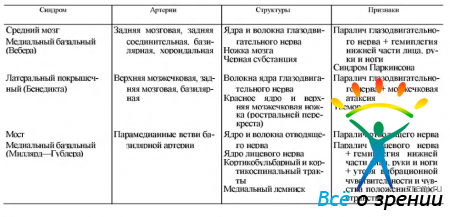

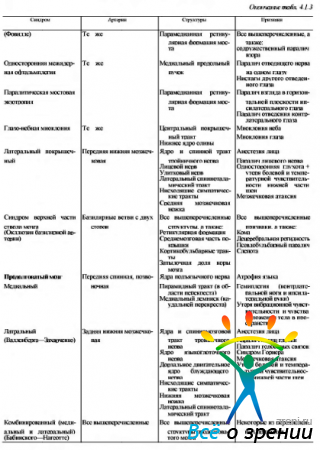

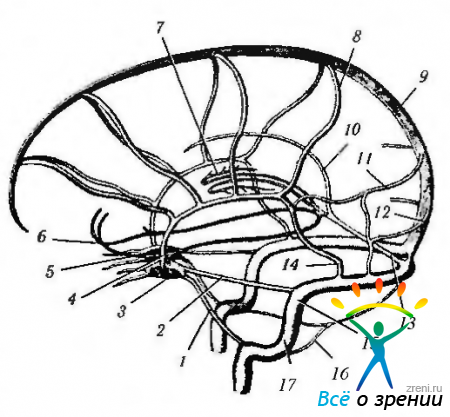

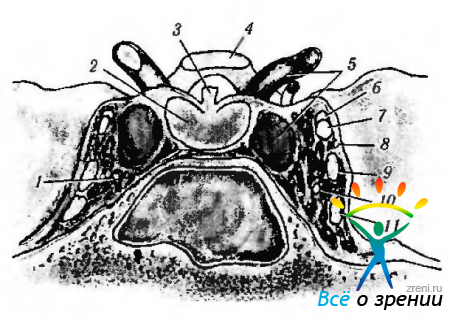

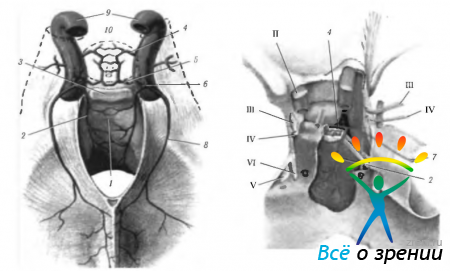

Зоны васкуляризации головного мозга и синдромы поражения отдельных сосудистых бассейнов.

Схема зон васкуляризации

При нарушении кровотока в передней мозговой артерии наблюдаются:

- неравномерный контралатеральный гемипарез и контралатеральная гемигипестезия с преимущественным поражением ноги (верхний отдел центральной дольки) на противоположной очагу стороне. Парез руки быстрее восстанавливается, при классическом варианте отмечается монопарез и моногипестезия нижней конечности;

- на парализованной ноге могут отмечаться негрубые нарушения чувствительности;

- контралатеральные очагу хватательный и аксиальные рефлексы (растормаживаются подкорковые автоматизмы);

- гомолатеральная гемиатаксия (нарушение корковой коррекции движений по лобно-мостомозжечковому пути);

- гомолатеральная апраксия (корковые зоны праксиса и мозолистое тело), при монопарезе ноги может выявляться апраксия руки на той же стороне;

- изменение психики — так называемая лобная психика (апатоабулический, расторможенно-эйфорический или смешанный варианты);

- гиперкинезы мышц лица и руки (поражение переднего отдела хвостатого и чечевицеобразного ядер) гомолатерально;

- нарушение обоняния (обонятельный тракт) гомолатерально;

- расстройство мочеиспускания по центральному типу при двустороннем поражении.

При нарушении кровообращения в бассейне средней мозговой артерии наблюдаются следующие симптомы:

- контралатеральная очагу гемиплегия/гемипарез (равномерная при поражении глубоких ветвей средней мозговой артерии и неравномерная при закупорке корковых ветвей);

- контралатеральная очагу гемианестезия/гемигипестезия;

- угнетение сознания;

- поворот головы и взора в сторону очага (поражение адверсивного поля);

- моторная афазия (центр Брока лобной доли), сенсорная афазия (центр Вернике височной доли) или тотальная афазия;

- двусторонняя апраксия (при поражении нижнего полюса левой теменной доли);

- нарушение стереогноза, анозогнозия, нарушение схемы тела (верхние отделы правой теменной доли);

- контралатеральная гемианопсия.

При закупорке передней ворсинчатой артерии развивается клинический синдром в виде:

- гемиплегии, гемианестезии, гемианопсии, таламических болей, грубых вазомоторных нарушений с отеком пораженных конечностей.

При нарушении кровообращения в бассейне задней мозговой артерии возникают:

- контралатеральнпя гомонимная гемианопсия, половинная или квадрантная (поражение внутренней поверхности затылочной доли, шпорной борозды клина, язычной борозды);

- зрительная агнозия (наружная поверхность левой затылочной доли);

- таламический синдром: контралатеральные очагу гемианестезия, гемиатаксия, гемианопсия, таламические боли, трофические и эмоциональные нарушения и патологические установки конечностей (например, таламическая рука);

- амнестическая афазия, алексия (поражение смежных областей теменной, височной и затылочной долей слева);

- атетоидные, хореиформные гиперкинезы гомолатерально;

- альтернирующие синдромы поражения среднего мозга (синдромы Вебера и Бенедикта);

- нистагм;

- симптом Гертвига-Мажанди;

- периферическая гемианопсия, обусловленная поражением задних отделов зрительных трактов (полная половинная гомонимная гемианопсия на противоположной стороне с выпадением реакции зрачков со «слепых» половин сетчаток);

- корсаковский синдром;

- вегетативные нарушения, расстройства сна.

При острой патологии в зоне базилярной артерии вызывает:

- параличи конечностей (геми-, тетраплегии);

- расстройства чувствительности с одной или обеих сторон по проводниковому типу;

- поражение черепных нервов (II, III, V, VII), чаще в виде альтернирующих стволовых синдромов, часто имеется расхождение оптических осей глазных яблок по горизонтали или по вертикали (дисфункция медиального продольного пучка);

- изменение мышечного тонуса (гипотония, гипертония, децеребрационная ригидность, горметония);

- псевдобульбарный паралич;

- нарушения дыхания.

При нарушении кровообращения в бассейне позвоночной артерии возникают:

- затылочная головная боль, головокружение, шум, звон в ушах, нистагм, фотопсии, ощущение «тумана» перед глазами;

- нарушения дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;

- контралатеральная гемиплегия и гемианестезия туловища и конечностей;

- гомолатеральное нарушение поверхностной чувствительности на лице;

- бульбарный синдром;

- корешковый синдром на шейном уровне.

- Может наблюдаться альтернирующий синдром Валленберга- Захарченко, характерный для закупорки задней нижней мозжечковой артерии.

При поражении задней нижней мозжечковой артерии наблюдаются:

- головокружение, тошнота, рвота, икота;

- гомолатеральное нарушение поверхностной чувствительности на лице (поражение спинномозгового пути V нерва), снижение роговичного рефлекса;

- гомолатеральный бульбарный парез: осиплость голоса, расстройства глотания, снижение глоточного рефлекса;

- нарушение симпатической иннервации глаза — синдром Бернара- Горнера (поражение нисходящих волокон к цилиоспинальному центру) на стороне поражения;

- мозжечковая атаксия;

- нистагм при взгляде в сторону очага поражения;

- контралатерально легкий гемипарез (поражение пирамидного пути);

- болевая и температурная гемианестезия на туловище и конечностях (спиноталамический путь) контралатерально очагу.

Источник:

- Radiopaedia — схемы Frank Gaillard

Источник

Передняя ворсинчатая артерия бассейн

Общая сонная артерия отходит от бpaxиоцефального ствола (справа) или непосредственно от аорты (слева). На уровне щитовидного хряща она разделяется на внутреннюю и наружную сонные артерии. Первая кровоснабжает головной мозг, вторая — область лица. Внутренняя сонная артерия на уровне сифона дает первую ветвь -глазную артерию — для кровоснабжения глаза.

Следующие ветви после глазной артерии — задняя соединительная артерия (соединяет внутреннюю сонную артерию с задней мозговой артерией) и передняя ворсинчатая артерия (передняя хороидальная артерия). Последняя кровоснабжает сосудистое сплетение височного рога, но проксимальнее от нее отходя! ветви к глазному факту, вариабельно — к колену внутренней капсулы, медиальному членику бледного шара.

Кроме того она также отдает латеральные ветви — к миндалине и передней части гиппокампа, и медиальные ветви — к гипоталамусу, черной субстанции, красному ядру и латеральному коленчатому телу.

Выше области сифона внутренняя сонная артерия разделяется на среднюю и переднюю мозговые артерии, которые осуществляют кровоснабжение больших полушарий мозга за исключением медиобазальных отделов височных и затылочных долей. Средняя мозговая артерия кровоснабжает большую часть базальных ганглиев, внутреннюю капсулу и боковые отделы лобных, теменных и височных долей вплоть до затылочных долей.

В единицу времени по ней проходит примерно в 2 раза больше крови, чем по передней мозговой артерии, которая кровоснабжает медиальную поверхность полушарий и парасагиттальную зону (которая располагается между медиальной и латеральной поверхностями полушарий). От базальных отделов средней и передней мозговых артерий отходят стриарные и лентикулостриарные артерии и более мелкие перфорирующие сосуды к баз&чьным ганглиям. Другие так называемые «перфораторы» отходят от лептоменингсальных ветвей мозговых артерий и обеспечивают кровоснабжение коры головного мозга.

Вертебрально-базилярная система

Позвоночные артерии отходят от подключичных артерий и сливаются на основании ствола мозга в базилярную артерию. Вертебрально-базилярная система кровоснабжает ствол мозга, мозжечок, таламус, медиобазальные отделы височных долей. Перфораторы и огибающие артерии, отходящие от базилярной артерии, обеспечивают кровью ствол мозга, а перфораторы, отходящие от ее дистальных отделов — промежуточный мозг и таламус. От позвоночной артерии обычно отходит нижняя задняя мозжечковая артерия, а от базилярной — нижняя передняя и верхняя мозжечковые артерии. Все они обеспечивают кровоснабжение мозжечка.

Задние мозговые артерии образуются в результате деления базилярной артерии (на уровне среднего мозга) и питают иожки мозга, таламус, медиобазальные отделы височных долей и большую часть затылочных долей. У плода задняя мозговая артерия обеспечивается кровью главным образом из внутренней сонной артерии через заднюю соединительную артерию. В 7—1 4% слу чаев этот тип кровоснабжения сохраняется и у взрослых. Это объясняет те редкие случаи, когда при поражении сонных артерий развивается инфаркт в бассейне задней мозговой артерии. Кроме того, возможность подобного варианта сосудистой анатомии следует иметь в виду при планировании нейрохирургических вмешательств, особенно при клипировании аневризмы.

Источник

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в Санкт-Петербурге

Запишитесь на МРТ по телефону (812) 493-39-22 или заполните форму

Расписание приема МРТ:

ЦМРТ «Нарвский»

(812) 493-39-22

в четверг прием с 8-00 до 23-00

и пятницу прием с 8-00 до 16-00

ул. Ивана Черных,29

МРТ аппарат 1,5 Тл

суббота :

ЦМРТ «Старая деревня»

(812) 493-39-22

прием 8-00 до 23-00

ул. Дибуновская,45

МРТ аппарат 1,5 Тл

Прием в “РНХИ им. проф. А.Л. Поленова” прекращен по техническим причинам и

перенесен в ЦМРТ

МРТ при синдроме передней хориоидальной артерии

Передняя хориоидальная (ворсинчатая) артерия отходит от задней стенки внутренней сонной артерии (ВСА), чуть выше устья задней соединительной артерии. Существуют варианты отхождения ее от бифуркации ВСА, ЗСоА и СМА. Диаметр артерии около 1 мм. Изредка встречается вариант широкой (гиперпластичной) передней ворсинчатой артерии. Артерия идет вдоль латеральной поверхности зрительного тракта, сперва внутри цистерны, а затем входит в в ворсинчатую щель желудочков. Территория ее кровоснабжения включает зрительный тракт, боковые поверхности зрительного бугра и коленчатого тела, задний отрезок внутренней капсулы, боковую поверхность среднего мозга и ворсинчатое сплетение в передних рогах боковых желудочков.

Синдром передней хориоидальной артерии состоит из триады неврологических симптомов: гемиплегии, гемианестезии и контрлатеральной гемианопии. Часто встречаются неполные варианты синдрома. Синдром может сочетаться с нарушениями речи при поражениях слева.

При МРА головного мозга в норме часто виден внутрицистерный отрезок передней ворсинчатой артерии и задняя ворсинчатая артерия.

Синдром передней ворсинчатой артерии является результатом инфаркта в бассейне ее кровоснабжения. Реже причиной служит аневризма или опухоль этой области.

Инфаркты передней ворсинчатой артерии лучше всего видны при на диффузионно-взвешенных МРТ головного мозга.

МРТ головного мозга. Аксиальная МРТ типа ДВИ. Острый инфаркт в бассейне передней ворсинчатой артерии.

При МРТ в СПб в наших клиниках мы уделяем большое внимание не только выявлению причины синдрома, но и топике поражения.

Источник

Анатомия головного мозга │ Часть 5

Содержание:

Описание

↑ Кровоснабжение мозга

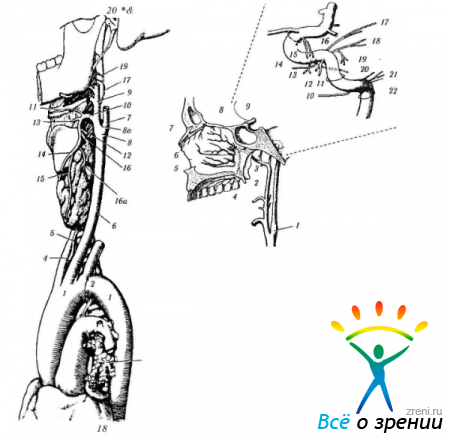

Артериальное кровоснабжение головного мозга осуществляется из двух основных источников. Передние отделы мозга снабжаются кровью через внутренние сонные артерии (arteriae carotis internae), а его задние отделы — через две позвоночные артерии (аа. vertebrates), которые, сливаясь у основания продолговатого мозга, образуют базилярную артерию (arteria basilaris).

Система сонной артерии формируется следующим образом. От дуги аорты отделяются три ветви: плечеголовной ствол (truncus brachiocephalicus), левая общая сонная артерия (a. carotis communis) и левая подключичная артерия (a. subclavia). Правая общая сонная артерия возникает в результате деления брахицефалического ствола позади правого грудино-ключичного соединения. Левый ствол исходит из дуги аорты в грудной клетке позади и несколько левее брахицефалического ствола, а затем поднимается до уровня левого грудино-ключичного соединения. В дальнейшем распространение двух общих сонных артерий аналогично.

Каждая сонная артерия проходит вверх и слегка латерально до уровня верхней границы хряща щитовидной железы. Здесь они делятся на внутренний и наружный стволы. В точке разделения лежит каротидный синус, позади которого находится каротидное тело.

Наружная сонная артерия. Наружная сонная артерия (a. carotis externa) (рис. 4.1.35)

проходит вверх и вперед, а затем отклоняется назад к точке, расположенной на задней поверхности шеи по нижнему краю нижней челюсти. В околоушной железе она делится на конечные ветви: поверхностную височную и верхнечелюстную артерии. Другими ветвями являются верхняя артерия щитовидной железы, фарингеальная, язычная, лицевая, затылочная и задние ушные артерии.

Внутренняя сонная артерия. Внутренняя сонная артерия (a. carotis interna) поднимается к основанию черепа и поступает в каротидный канал. Затем она выходит из канала через слепое отверстие (foramen lacerum anteriiis), расположенное между височной и клиновидной костями.

Необходимо сказать и о том, что внутренняя сонная артерия в каменистой части височной кости отдает сонно-барабанные и птеригоидальные ветви, а в пещеристой пазухе кавернозную, гипофизарную и менингиальную ветви.

После проникновения в полость черепа внутренняя сонная артерия проходит в пещеристую пазуху. Первоначально она поднимается к заднему клиновидному отростку. По мере продвижения вперед артерия достигает передних отростков клиновидной кости, поднимается, прокалывая твердую мозговую оболочку, и от нее отделяется глазная артерия (a. ophthalmica). Затем она разворачивается кзади, и от нее отделяется задняя соединительная артерия (arteria communicans posterior), передняя артерия сосудистого сплетения (arteria chorioidea anterior). В последующем артерия раздваивается, превращаясь в переднюю (arteria cerebri anterior) и среднюю (arteria cerebri media) артерии большого мозга (рис. 4.1.35, 4.1.36).

Обе передние артерии большого мозга затем соединяются передней соединительной артерией (arteria communicans anterior).

От каждого из четырех перечисленных выше сосудов отходят множественные перфорирующие артерии, которые идут к глубоким подкорковым ядрам. Эти артерии затем образуют сеть, дающую начало другим перфорирующим артериям, снабжающим кору мозга. Наконец, мелкие ветви этих перфорирующих артерий выполняют в отношении отдельных нейронных групп функцию «конечных артерий», так что закупорка одного из таких сосудов приводит к гибели нейронов в снабжаемой ими области. Однако закупорка, по крайней мере некоторых ветвей поверхностной артериальной сети, не всегда сопровождается серьезными поражениями, так как в этой сети хорошо развита система коллатеральных анастомозов.

Окклюзия сонной артерии может сопровождаться окклюзией любого зависимого сосуда. В некоторых случаях окклюзия сонной артерии приводит к инфаркту затылочной доли коры головного мозга.

Передняя артерия сосудистого сплетения обычно отходит от внутренней сонной артерии, но может исходить и из средней мозговой артерии. Эта артерия кровоснабжает зрительный тракт, наружное коленчатое тело, сплетение сосудистой оболочки и гиппокамп височной доли.

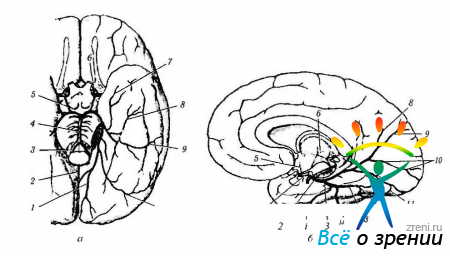

Позвоночные артерии. Позвоночные артерии (a. vertebrаlis) (см. рис. 4.1.36, а) (как правило, их две) исходят из подключичной артерии. Каждая из них поднимается через отверстия поперечных отростков и поступает в полость черепа через большое отверстие (foramen magnum).

Позвоночные артерии отдают мышечные, спинные, менингиальные и мозговые ветви. Самой большой ветвью является задняя нижняя мозжечковая артерия (a. inferior posterior cerebelli).

Обе позвоночные артерии сливаются под нижней поверхностью продолговатого мозга и образуют базилярную артерию (a. basilaris). Предварительно от каждой из позвоночных артерий в медиальном направлении отходит небольшой сосуд, который соединяется с таким же сосудом с противоположной стороны, образуя переднюю артерию спинного мозга (arteria spinalis anterior). От этой артерии отходят перфорирующие сосуды, снабжающие кровью передние отделы спинного мозга.

Другим сосудом, отходящим от позвоночной артерии, является задняя нижняя артерия мозжечка (arteria inferior posterior cerebelli) (см. рис. 4.1.36). Иногда этот сосуд отходит от базилярной артерии. Передняя нижняя артерия мозжечка отходит обычно от базилярной артерии.

От рострального конца базилярной артерии отделяется верхняя мозжечковая артерия (arteria cerebelli superior). Затем основная артерия делится на две среднемозговые артерии.

От обеих главных мозжечковых артерий отходят глубокие перфорирующие сосуды, направляющиеся к подкорковым ядрам мозжечка. Они распределяются также по поверхности мозжечка, образуя сильно разветвленную сеть анастомозов. От этой сети отделяются перфорирующие сосуды, кровоснабжающие кору мозжечка.

Существует и дополнительная система сосудов, кровоснабжающих мозжечок. Эти артерии отделяются от дорзолатеральной поверхности продолговатого мозга.

Передняя нижняя артерия мозжечка дает корковые ветви мозжечку. От нее отходит лабиринтная артерия (arteria labyrinthi), направляющаяся во внутренний слуховой проход.

Верхняя артерия мозжечка обычно делится на 3 главные ветви: среднюю, промежуточную и латеральную, образующие между собой анастомозы в составе поверхностной корковой артериальной сети.

Каждый из конечных среднемозговых стволов базилярной артерии дает начало важной группе сосудов — заднемедиальным перфорирующим артериям, которые проходят через заднее продырявленное вещество (substantia perforata posterior), находящееся в межножковой ямке, и снабжают кровью покрышку среднего мозга. Другая важная группа сосудов начинается от среднемозгового ствола базилярной артерии несколько латеральнее предыдущей. Это так называемые ветви к крыше среднего мозга, или тектальные артерии. Эти артерии идут по наружной поверхности среднего мозга, отдавая перфорирующие артерии к его латеральной и верхней поверхности.

Наиболее частой причиной дисфункции ствола мозга является нарушение кровообращения именно в сосудах этой области.

Артерии, снабжающие ствол мозга, разделяются на следующие артерии:

- Парамедиальные артерии, снабжающие область около базилярной артерии.

Длинные ветви базилярной и позвоночных артерий, которые кровоснабжают латеральную часть покрышки ствола мозга.

Необходимо указать и на то, что атеросклеротические изменения развиваются по всей длине базилярной артерии, а ее эмболия наступает только в месте раздвоения.

Атеросклероз базилярной артерии сопровождается развитием так называемой веретенообразной и мешкоподобной аневризм. Происходит это в месте слияния позвоночных артерий или в месте отделения мозговых артерий. Просвет базилярной артерии рефлекторно сужается при субарахноидальных кровоизлияниях любой локализации. При этом возможно нарушение функции глаза (табл. 4.1.3).

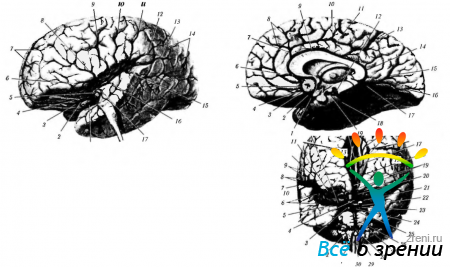

↑ Артерии мозга

Передняя мозговая артерия. Передняя мозговая артерия (a. cerebri anterior) (рис. 4.1.37, 4.1.38)

покидает внутреннюю сонную артерию, пересекает зрительный нерв выше его. Первоначально она приближается, а затем и присоединяется к аналогичной артерии противоположной стороны посредством передней соединительной артерии. В последующем передняя мозговая артерия как бы обвивает мозолистое тело спереди и анастомозирует с задней мозговой артерией. Здесь она кровоснабжает переднюю часть хвостатого ядра, колено и ствол мозолистого тела (genu corpus callosum), обонятельную луковицу, обонятельный тракт, прозрачную перегородку, часть столба свода, часть передней спайки, переднюю часть покрышки, переднюю половину передней ножки внутренней капсулы, внутреннюю поверхность полушария вблизи теменно-затылочной борозды и среднюю часть нижней поверхности лобной доли. Передняя мозговая артерия кровоснабжает также верхнюю поверхность зрительного перекреста и внутричерепную часть зрительного нерва.

Латеральным перфорирующим сосудом передней артерии большого мозга является ее центральная ветвь (ramus centralis, или arteria striata medialis Хебнера), которая кровоснабжает полосатое тело. Медиальные перфорирующие ветви передней артерии большого мозга идут в преоптические области мозга.

Несмотря на то, что некоторые сосудистые ветви передней мозговой артерии кровоснабжают зрительный перекрест, окклюзия ее обычно не приводит к нарушению функций зрения.

Средняя мозговая артерия. Средняя мозговая артерия (a. cerebri media) (рис. 4.1.37) является наиболее крупной ветвью внутренней сонной артерии и ее прямым продолжением. Направляется она кнаружи в латеральную борозду и кровоснабжает зад не латеральную поверхность лобной, теменной и височной долей, островок, сосудистое сплетение бокового желудочка, миндалевидное тело, ножку гиппокампа, бледный шар, внутреннюю капсулу, зрительный бугор, головку хвостатого ядра. Среднемозговая артерия кровоснабжает также нижненаружную поверхность зрительного перекреста и переднюю часть зрительного тракта. Глубокая ветвь этой артерии обеспечивает кровью зрительную лучистость. Ветви, направляющиеся к коре, кровоснабжают небольшой участок зрительной коры в месте проекции макулы.

Средняя мозговая артерия наиболее часто поражается при эмболических и тромбоэмболических заболеваниях. При этом кровообращение нарушается практически во всей боковой поверхности мозга, внутренней капсуле и височном перешейке. При этом отмечается наличие контрлатеральной гомонимной гемианопсии, гемиплегии и гемианестезии. Встречается также афазия доминирующего полушария, апраксия и агнозия недоминирующего полушария. Если в патологический процесс вовлечены только передние ветви средней мозговой артерии, то у больных обнаруживается паралич контрлатеральной руки и содружественное отклонение глаз. Окклюзия дистальных артериальных ветвей, направляющихся к теменной доле головного мозга, может сопровождаться гомонимной верхней квадрантной гемианопсией.

Задняя соединительная артерия. Задняя соединительная артерия (a. communicans posterior, a. communicans caudalis) (рис. 4.1.37) исходит из внутренней сонной артерии в месте возникновения средней мозговой артерии. В последующем она проходит в горизонтальной плоскости кзади и медиально, присоединяясь к задней мозговой артерии. При этом формируется анастомоз между внутренними сонными и позвоночными артериями. С внутренней стороны артерия пересекает зрительный перекрест и начало зрительного тракта. Около ножки мозга она проходит выше и кнутри глазодвигательного нерва.

Артерия кровоснабжает переднюю треть ножки мозга, серый бугор, гипофиз, переднюю треть задней части внутренней капсулы, а также посылает ветви бледному шару. Задняя соединительная артерия кровоснабжает также нижнюю часть зрительного перекреста и переднюю треть зрительного тракта.

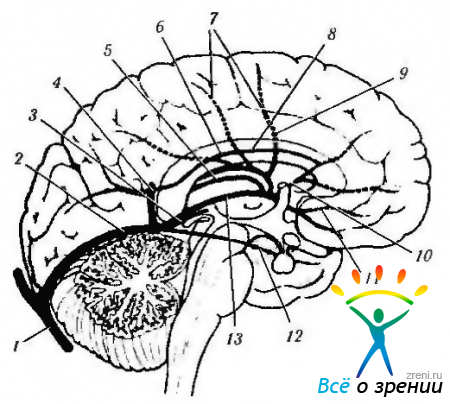

Передняя ворсинчатая артерия. Передняя ворсинчатая артерия (a. chorioidea anterior) (рис. 4.1.39)

исходит из внутренней сонной артерии. Она направляется кзади и медиально, проходя под зрительным трактом. В передней части наружного коленчатого тела она поворачивается кнаружи поперек зрительного тракта и делится на ветви, поступающие в нижний рог бокового желудочка. Затем она достигает передне-нижней части сплетения сосудистой оболочки.

Передняя ворсинчатая артерия является основным сосудом, обеспечивающим питание внутренней капсулы. Кровоснабжает она также сосудистое сплетение бокового и третьего желудочков, хвостатое ядро, заднюю часть чечевицеобразного ядра, часть внутренней капсулы и гиппокамп.

Необходимо обратить внимание и на то, что, кроме ветвей, направляющихся к мягкой мозговой оболочке в области зрительного перекреста, передняя ворсинчатая артерия кровоснабжает задние две трети зрительного тракта, переднелатеральную часть наружного коленчатого тела и начало зрительной лучистости. Зрительный тракт обеспечивается кровью, главным образом, сосудистым сплетением мягкой мозговой оболочки.

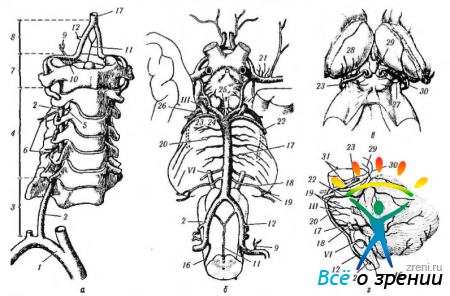

Артериальный круг большого мозга (Виллизьев круг). Виллизьев круг (рис. 4.1.36, б, 4.1.38, 4.1.40)

представляет собой анастомоз между двумя внутренними сонными артериями и базилярной артерией. Располагаясь в субарохноидальном пространстве вокруг цистерны, лежащей между ножками мозга, артериальный круг сформирован сзади двумя задними мозговыми артериями в месте завершения базилярной артерии. Спереди в его формировании принимают участие передние мозговые артерии, связанные передней соединительной артерией. С каждой стороны задняя соединительная артерия соединяет конец внутренней сонной или средней мозговой артерий с задней мозговой артерией.

Базилярная артерия. Базилярная артерия (а. basilaris) образуется в результате слияния двух позвоночных артерий (a. vertebralis dext. et sin.) в области варольева моста. Затем она направляется кверху, располагаясь между срединной бороздой моста и основанием черепа, к месту разделения на две задние мозговые артерии. Это происходит в области верхней границы моста. Артерия отдает ряд ветвей, кровоснабжая продолговатый мозг, мозжечок, ножки мозга, сосцевидные тела, пластинку крыши, крышу третьего желудочка, валик мозолистого тела, зрительный бугор, коленчатые тела, внутреннее ухо (лабиринт), затылочную долю и базальную часть височной доли полушарий большого мозга. В связи с тем, что базилярная артерия кровоснабжает ряд важных структур основания мозга, нарушение кровообращения в бассейне этой артерии приводит к ряду тяжелых заболеваний, часть которых приведена в табл. 4.1.3.

Задняя мозговая артерия. Задняя мозговая артерия (a. cerebri posterior; a. encephali posterior) (рис. 4.1.41)

образуется в результате раздвоения основной артерии и проходит по нижней границе ножки мозга. Затем она распространяется параллельно зрительному тракту. Ниже лежит верхняя мозжечковая артерия, а между ними проходят глазодвигательный и блоковый нервы. Артерия находится спереди или среди корешков глазодвигательного нерва и рядом с блоковым нервом на медиальной поверхности мозга.

Продолжаясь назад над краем мозжечка, задняя мозговая артерия поступает в переднюю часть шпорной борозды. Отсюда отходят ветви, направляющиеся к теменно-затылочной области и задней части шпорной борозды.

Артерия шпорной борозды. Артерия шпорной борозды (шпорная ветвь медиальной затылочной артерии; ramus calcarinus a. occipitalis medialis) направляется назад по направлению затылочного полюса, а затем, изгибаясь вокруг него, погружается в наружную шпорную борозду. В этой области отходят артериальные стволы, простирающиеся в направлении стриарной зрительной коры. Эта артерия кровоснабжает всю стриарную зрительную кору, кроме небольшого участка, расположенного по периферии. Этот периферический участок обеспечивается кровью сосудами, исходящими из анастомозов средней мозговой артерии.

Задняя мозговая артерия, таким образом, кровоснабжает внутреннюю и заднюю наружную поверхности затылочной доли, заднюю часть зрительной лучистости. Кроме того, она кровоснабжает поверхность головного мозга, кроме височного полюса, зрительный бугор, внутреннюю капсулу, красное ядро, коленчатые тела и сплетение сосудистой оболочки бокового желудочка.

Наиболее важно для офтальмолога знание того, что артерия шпорной борозды кровоснабжает большую часть зрительной коры головного мозга, а также заднюю часть зрительной лучистости. Кроме того, она кровоснабжает задне-внутреннюю часть наружного коленчатого тела. По этой причине при нарушении кровообращения в правой задней мозговой артерии разрушаются нервные волокна, идущие от правой половины каждой сетчатки. Это приводит к возникновению гомонимной гемианопсии, а также сенсорной афазии. При вовлечении задней части внутренней капсулы развивается гемианестезия.

Иннервация артерий мозга. Большинство артерий мозга иннервируется вегететивными волокнами. Идут эти волокна от верхнего шейного ганглия, крылонебного ганглия и, возможно, ушного ганглия. Вазоконстрикцию стимулируют симпатические, а вазодилятацию — парасимпатические волокна. Наибольшая плотность адренэргической, холинэргической и пептидэргической иннервации артерий мозга определяется в передней части Виллизьева круга.

Терминалы тройничного нерва сосудов мозга относительно редки, и именно они ответственны за возникновение болей при раздражении больших артерий основания мозга в процессе развития патологического процесса.

Частично парасимпатическая иннервация артерий мозга осуществляется ушным ганглием (ganglion oticum). Постганглионарные волокна поступают в ушно-височную ветвь челюстного нерва (n. auriculotemporalis) и заканчиваются в околоушной железе. В дополнение к этим частям ганглия имеются также две дорзальные веточки, одна из которых проникает через крыловидный канал и присоединяется к видиеву нерву. Вторая веточка идет к тройничному ганглию. Дорзальные веточки продолжаются вне сплетения и несут постганглионарные парасимпатические сенсорные челюстные волокна к сплетению пещеристой пазухи, которое получает симпатические волокна от внутреннего сонного нерва. Эта система и поставляет парасимпатические, симпатические и сенсорные волокна артериям мозга, а также структурам глазницы посредством заглазничного (ретро-орбитального) сплетения.

Венозный отток (рис. 4.1.42—4.1.44).

Отток крови от передних отделов мозга идет в систему поверхностных и глубоких вен. Поверхностная система состоит из вен, отводящих кровь от коры головного мозга и вливающихся в синусы твердой мозговой оболочки. Так, верхние вены большого мозга (venae cerebri superiores) вливаются в верхний сагиттальный синус (sinus sagittalis superior), а нижние вены большого мозга — в поперечный синус (sinus transversus).

Средняя поверхностная вена большого мозга (vena cerebri media superficialis) вливается в пещеристую пазуху (sinus cavernosus).

Часто от верхнего сагиттального синуса к средней поверхностной вене большого мозга идет крупный венозный сосуд — верхняя анастомозирующая вена (vena anastomotica superior). Другая, нижняя, анастомозирующая вена (vena anastomotica inferior) находится между средней поверхностной веной большого мозга и поперечным синусом. В обе анастомозирующие вены по их ходу вливаются более мелкие венозные сосуды.

Вены медиальной поверхности коры головного мозга, расположенной выше мозолистого тела, вливаются в нижний сагиттальный синус (sinus sagittalis inferior).

К системе глубокого венозного оттока относятся две основные группы сосудов: вены, расположенные ниже промежуточного мозга и базальных узлов, и вены, расположенные выше этих образований. Вены, расположенные более дорзально, представлены несколькими субэпендимальными сосудами: передней веной, или веной прозрачной перегородки (vena septi pellucidi), средней и задней субэпендимальными венами, которые обычно соединены в одну вену (vena thalamostriata). Последняя из этой группы вен — вена сосудистого сплетения (vena chorioidea) бокового желудочка. Эти три вены соединяются в задней части межжелудочкового отверстия и образуют внутреннюю вену большого мозга (vena cerebri interna), идущую в каудальном направлении вдоль крыши третьего желудочка. Затем обе внутренние вены направляются вверх, проходят сбоку от эпифиза и идут под валиком мозолистого тела, где сливаются и образуют большую вену мозга (vena cerebri magna, или вена Галена). Большая вена мозга вливается в прямой синус (sinus rectus). Глубокая средняя вена большого мозга (vena cerebri media profunda) и передняя вена большого мозга (vena cerebri anterior) объединяются в области переднего продырявленного вещества. Глубокая средняя вена большого мозга отводит кровь от чечевицеобразного ядра, а передняя вена — от области полосатого тела, а также от коры нижнемедиального края лобной доли.

После слияния глубокой средней и передней вен большого мозга образуется базальная вена (vena basalis). По своему ходу в нее вливаются вены, которые отводят кровь от промежуточного мозга, а также из области покрышки среднего мозга. Далее основная вена идет в дорзальном направлении, огибая средний мозг, и, наконец, вливается в большую вену мозга вместе с веной, отводящей кровь от медиальной поверхности затылочной коры и ростромедиальной поверхности мозжечка.

Когда базальная вена огибает средний мозг, в нее вливаются вены, идущие от крыши среднего мозга, задних отделов промежуточного мозга.

Вены, отводящие кровь от большого и продолговатого мозга, проходят поперек вентральной поверхности этих образований и вливаются в верхний каменистый синус (sinus petrosus superior) рострально или в вены спинного мозга каудально.

Отток от коры мозжечка осуществляется через поверхностную венозную сеть. По венам медиальной поверхности отток направлен рострально в большую вену мозга. Часть венозной крови впадает в прямой синус.

Кровь от латеральной части переднего края мозжечка оттекает через боковые корковые вены в верхний каменистый синус. Вены заднелатеральных отделов коры мозжечка вливаются в поперечный синус.

Кровоснабжение спинного мозга. Артериальное снабжение спинного мозга обеспечивается передней спинномозговой артерией (arteria spinalis anterior), отходящей от позвоночной артерии, и задней спинномозговой артерией (arteria spinalis posterior), которая может начинаться либо от задней нижней артерии мозжечка, либо от позвоночной артерии.

Пещеристая пазуха. Пещеристая пазуха (sinus cavernosus) (рис. 4.1.45; 4.1.46)

представляет собой сложное анатомическое образование, лежащее с двух сторон гипофиза. Подобно другим внутричерепным венозным пазухам пещеристая пазуха представляет собой место расщепления твердой мозговой оболочки. В настоящее время, хотя это образование и сохранило старое название (пещеристая пазуха), большинство исследователей относят его к венозным сплетениям.

Спереди пещеристая пазуха ограничена средней частью верхней глазничной щели, сверху — верхними и задними клиновидными отростками, сзади — тыльной поверхностью турецкого седла, а снизу — слепым, круглым и овальным отверстиями. Снизу и медиально находится клиновидная кость, а также часть лобной кости. Сверху и медиально располагается ямка гипофиза. Длина ямки равняется 3 см, высота— 1.05 см. а ширина — 0,5 см.

В области пазухи располагаются внутренняя сонная артерия, которая поступает в пазуху после прохождения через каротидный канал. Присутствие в пазухе артерии объясняет образование артерио-венозных аневризм после перелома основания черепа (каротидно-кавернозная фистула), сопровождающихся пульсирующим экзофтальмом.

В наружной стенке пазухи располагаются глазодвигательный, блоковый, глазной и верхнечелюстной нервы, которые направляются к верхнеглазничной щели и круглому отверстию. В контакте с наружной стенкой пазухи лежит тройничный ганглий, а также височная доля полушария мозга.

Сонная артерия в пределах пещеристой пазухи отдает несколько ветвей. К ним относятся:

- Менингогипофизарная артерия, отделяющаяся от нижней поверхности сонной артерии, расположенной в области пещеристой пазухи или в месте первого изгиба артерии. Она сразу разделяется на три сосуда почти одинакового калибра (тенториальную, дорзальную менингиальную и нижнюю гипофизарную артерии).

Тенториальная артерия проходит кзади и кнаружи вблизи блокового нерва. Артерия от дает веточки, направляющиеся к крыше пазухи, и затем образует анастомозы с глазными ме-нингиальными ветвями. Она покидает пазуху между двумя слоями мозговой оболочки не сколько ниже входа блокового нерва. Затем она подходит к наружному (латеральному) синусу и образует анастомоз, идущий поперек срединной линии.

Дорзальная менингиальная артерия направляется кзади и вниз, огибая спинку турецкого седла и спускаясь вниз по скату. Артерия аностомозирует с одноименной артерией противоположной стороны у спинки турецкого седла, а также с менингиальными ветвями позвоночных и шейных артерий. Затем артерия проходит вместе с отводящим нервом в канал Дорелло (располагается под петроклиновидной связкой и костной тканью).

Нижняя гипофизарная артерия и дорзальная менингиальная артерия формируют густую сеть. Эта сеть имеет многочисленные анастомозы с аналогичными сосудами противоположной стороны. В результате этого образуется передний круг кровообращения, распределяющийся вокруг основания тыльной поверхности турецкого седла.

Нижняя пещеристая артерия. Приблизительно в 80% случаев нижняя пещеристая артерия возникает из сонной артерии в 5 мм впереди менингиальной артерии. Она кровоснабжает содержимое пещеристой пазухи и нижнюю часть твердой мозговой оболочки. Затем артерия спускается по отводящему нерву ниже тройничного ганглия. При этом она кровоснабжает как указанные образования, так и глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы.

Нижняя пещеристая артерия образует анастомозы со срединной и добавочной артериями вблизи foramen spinosum.

Капсульная артерия. Капсульная артерия исходит из сонной артерии в 23 мм кпереди нижней пещеристой артерии. Она состоит из одной или двух ветвей, проходящих по дну турецкого седла. Ниже твердой мозговой оболочки эти ветви анастомозируют с аналогичными артериями противоположной стороны, отдавая сосудистые веточки оболочкам мозга и передней доле гипофиза. Иногда эти артерии отсутствуют или являются ветвями нижней гипофизарной артерии.

Персистирующая тройничная артерия. Иногда можно обнаружить аномальную тройничную артерию, расположенную ниже всех двигательных нервов. Она появляется в 5 мм проксимальней менингогипофизарного нерва и направляется кзади и латерально через твердую мозговую оболочку ската, образуя анастомозы с базилярной артерией. Нередко эта артерия является местом образования мешкоподобных аневризм.

Строение пещеристой пазухи. Пещеристая пазуха не имеет постоянного строения. Вены, формирующие пазуху, не обладают клапанами.

В пещеристую пазуху спереди оттекает венозная кровь из надглазничной и подглазничной вен. Сзади она связана с верхним и нижним каменистыми синусами (sinus petrosus superior et inferior), а также базилярным венозным сплетением (plexus venosus basilaris).

При септическом тромбозе пещеристой пазухи, в результате существования указанных взаимоотношений между венозными системами, первоначально развивается одностороннее гнойное воспаление глазницы, которое довольно быстро распространяется на вторую глазницу.

Пещеристая пазуха связана также с крыловидным сплетением (plexus pterigoideus) посредством венозного сплетения овального отверстия (plexus venosus foraminis ovale) и вен глазницы. Венозная кровь оттекает к пещеристой пазухе от головного мозга по средней поверхностной вене большого мозга (v. cerebri media superflcialis). Иногда центральная вена сетчатки отводит кровь прямо в пещеристую пазуху. При этом появляется малая глазная вена.

Отмечается наличие довольно разнообразных вариантов нормального строения пещеристой пазухи, а также различные аномалии его развития. Последние чаще всего проявляются в развитии артериовенозных аномалий. При этом возможно развитие довольно широкого спектра симптомов, таких как проптоз, отек мягких тканей глазницы, диплопия в результате нарушения функции или паралича черепно-мозговых нервов, повышение внутриглазного давления и кровоизлияний в сетчатую оболочку, ретинопатия. Потеря зрения наиболее часто возникает в результате нейропатии зрительного нерва, вторичной глаукомы, отслойки сосудистой оболочки. Офтальмологические симптомы также развиваются в результате существенного снижения артериального кровоснабжения глаза.

Нервы пещеристой пазухи. Глазодвигательный и блоковый нервы поступают в пещеристую пазуху сзади и сверху через отверстия, расположенные между свободным тинториальным краем и задним клиновидным отростком. При этом они погружаются в твердую мозговую оболочку.

В наружной стенке пещеристой пазухи в пределах паутинной оболочки (пещера Мекелля) располагается тройничный нерв. Паутинная оболочка иногда простирается на каждую ветвь нерва в виде «манжетки» длиной около 1 мм.

Отводящий нерв после того, как он оставляет канал Дорелло, резко поворачивается вокруг наружной поверхности первой части сонной артерии и затем поднимается к верхнеглазничной щели.

Глазодвигательный и блоковый нервы проходят вперед и вниз и вместе с тройничным и отводящим нервами образуют треугольник на наружной стенке пазухи. Наличие этого треугольника позволяет произвести безопасный хирургический подход к структурам пещеристой пазухи.

Верхний каменистый синус (sinus petrosus superior) отводит кровь от пещеристой пазухи по направлению сигмовидного синуса.

Нижний каменистый синус (sinus petrosus inferior) находится в борозде между каменистой частью височной кости и основанием затылочной кости. В пазуху впадают вены, идущие от внутреннего уха. Они отводят кровь от пещеристой пазухи в яремную вену, расположенную ниже основания черепа. Такие анатомические взаимоотношения объясняют, каким образом тромбоз пещеристой пазухи распространяется на поперечный синус, в результате чего развивается отек мягких тканей, расположенных позади уха. Эта вена пересекает отверстие в сосцевидной части височной кости и объединяется посредством сигмовидного синуса с задней ушной веной. Связь между внутренними слуховыми венами и нижней каменистой пазухой является путем распространения инфекции от лабиринта до пещеристой пазухи.

Эмиссарии. Эмиссарии, проходящие через венозное отверстие (foramen Vesalius). впадают в крыловидное сплетение (plexus pterigoideus). Точно таким же образом впадают вены, проходящие через круглое (foramen rotundum) и слепое (foramen lacerum) отверстия. Кроме того, имеются косвенные связи с крыловидным сплетением посредством глубокой лицевой вены, которая объединяет ее с передней лицевой веной, угловой веной. В образовании связей участвует также ветвь, которую посылает нижняя глазная вена в направлении сплетения, проходящая через нижнюю глазничную щель.

Продолжение в следующей статье: Анатомия головного мозга ? Часть 6

Источник