- Проблемы Печорского угольного бассейна

- Другие статьи

- Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

- Характеристика запасов

- Добыча угля

- История

- Рынки сбыта и перспективы развития

- Экология

- Печорский угольный бассейн: перспективы месторождения

- Характеристика бассейна

- Запасы

- Добыча угля

- Рынки сбыта

- Международные

- Российские

- Дальнейшие перспективы бассейна

- Состояние экологии

- Мероприятия, направленные на стабилизацию экологической ситуации

- Охрана труда

Проблемы Печорского угольного бассейна

Самой острой проблемой Печорского угольного бассейна является проблема занятости населения. Правительство, опираясь па рекомендации специалистов Всемирного банка, стремилось превратить угольную промышленность в бездотационную, способную конкурировать на мировом рынке. Предполагалось закрытие большого числа убыточных шахт и сокращение значительного числа работников данной отрасли.

Однако финансовая база реализации региональных комплексных программ, предусматривающих создание новых рабочих мест для высвобождаемых работников угольных предприятий, не была сформирована. Это привело к тому, что жители угледобывающих регионов рассматривают реструктуризацию как бесконтрольный процесс закрытия шахт, являющихся во многих местах градо- или поселкообразую-щими предприятиями. Постоянная нехватка денег даже для выплаты заработной платы не оставляет надежды на проведение технической модернизации производства. В этих условиях сокращение работников превращается в механический процесс приведения численности работающих в соответствие с упавшими объемами добычи угля.

На нынешний период времени ситуация с занятостью признана правительством Республики Коми чрезвычайно сложной. Но она неодинакова для разных социальных групп, в том числе и для различных категорий работников закрывающихся шахт. Менее половины их персонала в настоящее время имеют место работы. Согласно полученным данным, большая часть опрошенных, имеющих в данный момент работу, просто еще не уволилась со своих закрывающихся шахт. Лишь 5% уже перешли на другую работу. Остальные, скорее всего, перейдут в категорию безработных по мере продолжения политики сокращения занятых.

Большинство из тех, кто все-таки нашел другое место работы, ушли на государственные предприятия и в государственные акционерные общества, в основном на другие шахты Воркутинского региона (лишь трое квалифицированных рабочих устроились на частные предприятия). Практически никто (только один человек) не воспользовался рекомендацией службы занятости.

Примерно половина из нашедших работу устроилась по шахтным специальностям, остальные — на другие рабочие места. Резервные, в основном дополнительные рабочие специальности имеют 31% опрошенных (видимо, по диплому об окончании среднего или среднего специального учебного заведения), хотя в единичных случаях встречаются самые разные профессии. Наиболее распространенная вторая специальность — водитель. Среди резервных специальностей довольно много горных, что в перспективе может сузить возможности трудоустройства уволенных шахтеров.

На первый взгляд работники ликвидируемых шахт, имеющие как основную, так и дополнительные шахтные специальности) оказываются в невыгодном положении после увольнения, так как ограничены на рынке труда рамками своей узкой специализации. Однако нужно отметить, что в этом регионе продолжают функционировать шахты, испытывающие дефицит рабочей силы. Объединенный отдел кадров АО «Воркутауголь», созданный для централизованного перераспределения рабочей силы между предприятиями, по мнению представителей администрации, в настоящее время в состоянии трудоустроить практически всех желающих работников закрывающихся шахт. Впрочем, надо учитывать и тот факт, что многие шахты удалены от мест проживания шахтеров, что создает неудобства для рабочих и повышает стоимость рабочей силы. Кроме того, вакантные места, как правило, предоставляются на тех предприятиях, которые испытывают какие-либо трудности, перебои с выплатами заработной платы и являются наименее привлекательными. Служба занятости почти не занимается трудоустройством шахтеров, поскольку вакансии «держит» ЛО «Воркута-уголь», которое, хотя и направляет в Воркутинский центр занятости (ВЦЗ) информацию о готовящихся сокращениях и потребности в рабочей силе, однако само осуществляет функции трудоустройства шахтеров. Объединенный отдел кадров занимается перераспределением рабочей силы между предприятиями и представляет собой фактически службу занятости с рядом функций административно-приказного характера.

Другие статьи

Мавзолей А. Яссауи

В стратегическом плане «Казахстан 2030» президент РК Нурсултан Назарбаев подчеркнул тему развития туризма в стране. Это сфера услуг станет приоритетным направлением в достижении цели данного плана. И поэтому мы, как будущие специалисты в сфере туризма должны уделять особое значение этом .

Источник

Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

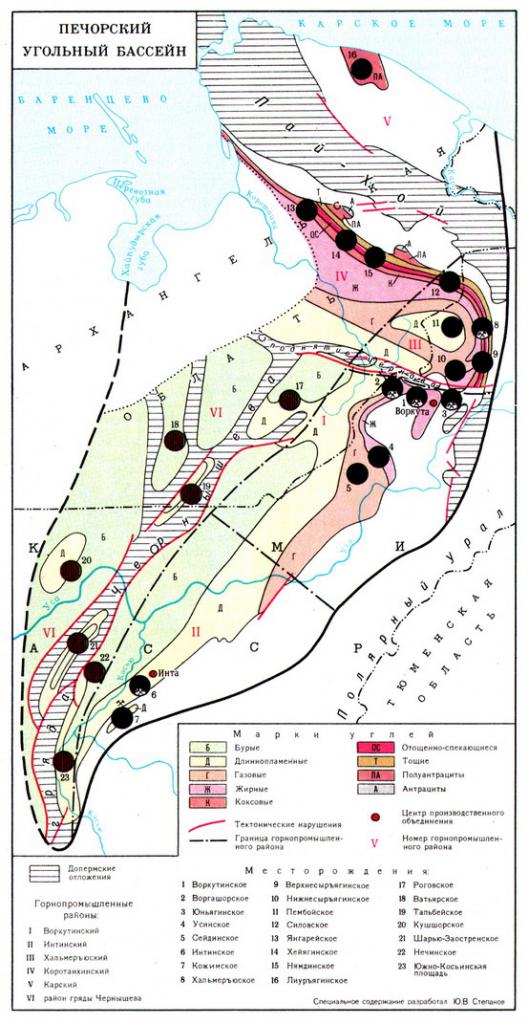

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник

Печорский угольный бассейн: перспективы месторождения

Угольная отрасль является ведущей отраслью промышленности Республики Коми. Рядом с месторождением расположен город Воркута. С перспективами развития Печорского угольного бассейна напрямую связано и развитие в целом топливно-энергетического комплекса этого региона.

Печорский угольный бассейн второй в России по запасам угля после Кузбасса и на сегодняшний день является крупнейшей на территории Северо-Западного автономного округа сырьевой базой для развития металлургии и энергетики, а в перспективе – углехимии.

Характеристика бассейна

Бассейн площадью 90 тыс кв. км расположен на территории северной части Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Он насчитывает порядка тридцати месторождений, часть которых находится за пределами полярного круга.

Состав углей Печорского угольного бассейна разнообразен: бурые угли, антрациты и полуантрациты, тощие угли.

Качество углей высокое:

- теплота сгорания горючей массы – 7200-8600 ккал/кг, рабочего топлива – 4300-6340 ккал/кг;

- теплотворная способность 4–7,8 тыс. ккал;

- влажность угля – 6–11 %;

- зольность – 4–6 %;

Мощность пластов средняя и составляет около полутора метров. Глубина залегания различная, самая маленькая на Воргашорском от 150 метров и самая глубокая на Воркутинском до 900 метров, средней считается цифра 470 метров.

Запасы

По состоянию на 2014 год общие геологические запасы составляют 344,5 млрд тонн, балансовые запасы категорий А, Б, С на действующих угледобывающих предприятиях достигают 810 млн тонн, преобладают запасы жирных (51 %) и длиннопламенных (35,4 %) углей.

В целом балансовый запас особо ценных марок угля на шахтах Воркуты составляет 40,3% или 326,3 млн тонн. Из общих ресурсов доля бурых углей составляет 33,2 %, антрацитов – 0,4 %, примерно половина каменного угля относится к марке Д4.

Доля пригодного для коксования угля составляет около 40,7 млрд т; энергетических углей – 300,5 млрд т (из них кондиционных – 209,5 млрд т). На территории Ненецкого национального округа находится 51 % общих геологических ресурсов угля (70 % из него является кондиционным). Основная часть разведанных балансовых запасов угольного бассейна Печоры расположена на территории Республики Коми.

Добыча угля

Разработка месторождений ведется в сложных условиях мерзлоты, нарушенности залегания пластов, опасности горных ударов, взрывов газа и пыли.

Эти условия залегания определяют высокую себестоимость добычи и переработки сырья.

Высокая себестоимость добываемого в Печорском бассейне угля, а также удаленность его от основных промышленных центров неблагоприятно сказываются на развитии добычи в регионе.

Начиная с 2011 года объем добычи и переработки на шахтах Инты и Воркуты падает. В 2014 году также ожидается падение на уровне 15 % по сравнению с прошлым годом. На шахтах бассейна достаточно высокая производительность труда – превышает среднеотраслевую на 25–30 %. Однако наблюдается тенденция ее падения с 2010 года в Инте и с 2014 года – в Воркуте.

Рынки сбыта

Начиная с 2013 года в угольной промышленности России прослеживаются негативные тенденции, причины которых кроются в падении спроса на уголь на мировых рынках и сокращении спроса на внутреннем рынке. Из-за газификации регионов падают потребности угля в ЖКХ, сокращается потребление угля в черной металлургии, в том числе с учетом внедрения новых технологий производства стали.

Перевозки угля происходят по Северной железной дороге.

Международные

В то же время пока еще растет экспорт угля значительными темпами. В частности, в 2013 году он достиг 140 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2012 годом более чем на 8 миллионов. Очевидно, что в условиях сокращения внутреннего спроса на уголь конкуренция между угольными компаниями за рынки сбыта растёт.

Российские

Региональные рынки сбыта коксующихся и энергетических углей Печорского угольного бассейна в основном расположены в макрорегионе, включающем европейскую часть России и Урал. Для вывоза угля из региона используется Северная железная дорога.

Коксующиеся угли Печорского угольного бассейна сегодня поставляются на предприятия концерна «Северсталь-групп».

В частности на Череповецкий металлургический завод, Магнитогорский, Нижнетагильский, Новолипецкий металлургические комбинаты, Ленинградский промышленный узел, в Уральский, Центральный и Центрально-черноземный экономические районы , ОАО «Носта», ОАО «Мечел», Московский коксогазовый завод.

Энергетические угли обеспечивают нужды потребителей агропромышленного комплекса и ЖКХ Республики Коми и других регионов, предприятия целлюлозно-бумажной и лесной промышленности, поставляются на предприятия РАО «ЕЭС России» , РАО «Российские железные дороги». Полностью закрывается потребность Северного экономического района, на 45 % − Северо-Западного района и Калининградской области, на 20 % − Волго-Вятского и Центрально-Черноземного района.

С учетом регионализации рынков сбыта угля для Печорского бассейна более актуальной является задача увеличения потребления угля в Северо-Западном федеральном округе.

Дальнейшие перспективы бассейна

Расходы на совершенствование логистики и перевозку угля по транспортному коридору Кузбасс – Северо-запад потребуют 230 миллиардов рублей. Решение проблемы – более динамичное развитие Печорского угольного бассейна по стоимости перевозки марок энергетического и коксующегося угля.

Воркутинские угольные предприятия движутся в правильном направлении, планомерно сокращают издержки, ведь за последние три года их уголь подешевел на рынке уже на сорок процентов.

Еще один плюс предприятий Коми – модернизация производства, инвестиции в основной капитал постоянно растут, в отличие от других регионов России, и только в прошлом 2013 году составили почти 8 миллиардов рублей.

В планах еще и увеличение объемов добычи, в том числе за счет освоения новых месторождений. Наиболее перспективные в Коми Сырьягинское и Паэмбойское – там намерены добывать остродефицитные марки угля, спрос на которые всегда стабилен, и не только в России.

Состояние экологии

Важнейшим требованием к состоянию и к функционированию угольной промышленности является обеспечение ее экологической безопасности, снижение производственного травматизма и улучшение условий труда. Эти вопросы актуальны как в целом для отрасли, так и для Печорского бассейна, поскольку здесь осуществляется добыча угля на достаточно глубоких шахтах.

На территории Печорского угольного бассейна сложная экологическая ситуация: результатом применения устаревших технологических процессов добычи, переработки и сжигания угля является:

- истощение водных ресурсов бассейна;

- нарушение гидрологического режима поверхностных и подземных вод, проблема загрязнения воды;

- деградация кормовых угодий естественного происхождения;

- комплексное нарушение земель;

- уменьшение содержание кислорода и увеличение содержания азота и углекислого газа в воздухе;

- появление в атмосфере вредных газы и угольной пыли.

Экологическая опасность сохраняется и после затопления неиспользуемых шахт.

Мероприятия, направленные на стабилизацию экологической ситуации

Для улучшения экологической ситуации в регионе проводятся:

- Комплексные мероприятия по очистке шахтных вод, в том числе использование гидромеханических процессов фильтрования и отстаивания.

- Сокращается потребление питьевой воды и расширяется использование карьерных и шахтных технических и бытовых.

- Шахтный метан используется в качестве химического сырья и топлива, а также для производства электроэнергии.

Охрана труда

Специально созданная правительством России рабочая группа реализует предложения по повышению эффективности государственного регулирования в области промышленной безопасности и охраны труда, по совершенствованию системы медико-социальной профессиональной реабилитации работников и лиц, пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. В угольной промышленности региона внедряется управление профессиональными рисками с учетом имеющегося опыта.

В России успешно разведана нефть в Карском море запаса которой хватит не на одно десятилетие.

Как стоимость нефти сегодня влияет на экономику государств, читайте здесь.

В целом предусматривается достижение к 2030 году уровня развитых стран в обеспечении промышленной безопасности, отказ от потенциально опасных технологий добычи угля.

Источник

В России успешно разведана нефть в Карском море запаса которой хватит не на одно десятилетие.

В России успешно разведана нефть в Карском море запаса которой хватит не на одно десятилетие.