- Печорский бассейн, потребители

- 1 ответ

- Знаете ответ?

- Предметы

- Новые вопросы

- Рейтинг сайта

- Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

- Характеристика запасов

- Добыча угля

- История

- Рынки сбыта и перспективы развития

- Экология

- Экономико-географическая характеристика Печорского угольного бассейна 2

Печорский бассейн, потребители

1 ответ

Потребителями печорского угольного бассейна являются районы:

- Северный;

- Северо-Западный;

- Центральный;

- Центрально-Чернозёмный;

- Уральский.

Используется уголь на металлургическом комбинате города Череповец, в Ленинградской области, Калининграде.

Тепловые электростанции Европейского Севера работают на угле данного бассейна.

Оценка: 4 ( 24 голоса)

Знаете ответ?

Предметы

Новые вопросы

Рейтинг сайта

- 1.

Дарья Лысенко 589

- 2.

Регина Чистова 179

- 3.

Иван Кашинов 101

- 4.

Игорь Проскуренко 90

- 5.

Раиль Исмагилов 72

- 6.

Ирина Яблокова 71

- 7.

Влад Чиж 59

- 8.

Алексей Макаренко 55

- 9.

Капитан Немо 53

- 10.

Настя Николаева 49

- 1.

Игорь Проскуренко 24,651

- 2.

Кристина Волосочева 19,120

- 3.

Ekaterina 18,721

- 4.

Юлия Бронникова 18,580

- 5.

Darth Vader 17,856

- 6.

Алина Сайбель 16,787

- 7.

Мария Николаевна 15,775

- 8.

Лариса Самодурова 15,735

- 9.

Liza 15,165

- 10.

TorkMen 14,876

Самые активные участники недели:

- 1. Виктория Нойманн — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Bulat Sadykov — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Дарья Волкова — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Три счастливчика, которые прошли хотя бы 1 тест:

- 1. Наталья Старостина — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 2. Николай З — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

- 3. Давид Мельников — подарочная карта книжного магазина на 500 рублей.

Карты электронные(код), они будут отправлены в ближайшие дни сообщением Вконтакте или электронным письмом.

Источник

Печорский угольный бассейн: способ добычи, история, рынки сбыта и экологическая ситуация

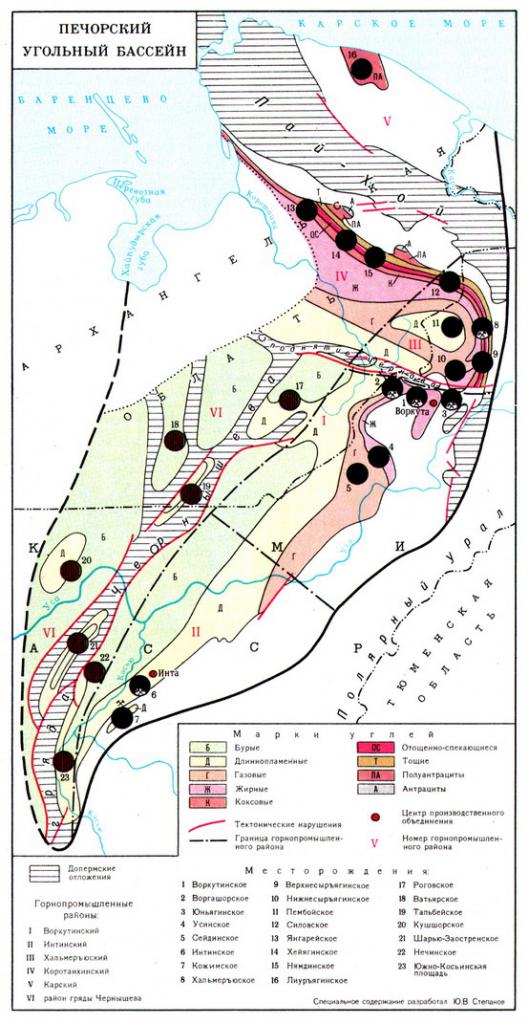

Печорский угольный бассейн — это крупный угольный бассейн, который расположен сразу в трех субъектах РФ: Республике Коми, Ненецком автономном округе и Архангельской области. По объемам запасов угля в России он уступает только Кузбассу. В нем находится около тридцати месторождений. Способ добычи в Печорском угольном бассейне в основном подземный, но встречается и открытый.

Характеристика запасов

Общий объем запасов Печорского угольного бассейна — 344,5 млрд тонн. По своему составу он разнообразен: тут добывают как бурые угли, так и тощие, и даже антрациты, но преобладают жирные (51 %) и длиннопламенные (35 %). Общие характеристики углей достаточно высокие и представлены в таблице.

Добыча угля

Стоимость угля Печорского бассейна сравнительно высокая, но обусловлено это не его качеством, а сложностью добычи. Толщина пластов угля составляет примерно 1-1,5 метра, из-за этого они постоянно изгибаются, ломаются и проседают. Глубина их залегания может быть разной от 150 до 1000 метров, что в целом глубже, чем на Кузбассе. Самые крупные месторождения: Интинское, Воркутинское, Воргашорское и Юньягинское. Основной способ добычи в Печорском угольном бассейне — подземный. Только на Юньягинском и еще нескольких месторождениях часть угля добывается открытым способом.

Затрудняет добычу и климат. Некоторые месторождения находятся за Полярным кругом, в вечной мерзлоте. Это требует более мощного оборудования для разрушения породы, а также средств для выплат надбавок рабочим. Много в горной породе метана. Это сильно повышает взрывоопасность работы в шахтах.

В целом, по итогам последних десяти лет, объемы добычи на основных месторождениях падают. Причина этому не только в усложнении самого процесса добычи, но и в падении спроса на уголь на внутреннем и мировом рынках. Сейчас выделяются средства для снижения себестоимости добычи, что в перспективе должно повысить спрос.

История

Первые сведения о наличии угля в данном регионе появились еще в далеком 1828 году. Но из-за трудностей освоения этой местности разрабатывать месторождение не стали и вскоре о нем забыли. Спустя почти век, в 1919 году, охотник В. Я. Попов сделал заявку о находке угля вблизи реки Воркута. Через пять лет начались геологические поисковые работы под руководством А. А. Чернова. Уголь был найден в реках Косья, Неча, Инта, Кожим. Помимо нахождения самих месторождений, был определен примерный состав угля. Уже тогда исследователи поняли, что будущий бассейн будет содержать в себе много видов угля.

Позднее Чернов за свои труды получил диплом и нагрудный знак «Первооткрыватель месторождения». С 1931 года началась добыча угля. В 70-е годы бассейн был расширен до границ Тимано-Уральской провинции.

Освоение месторождения в первое время давалось крайне тяжело. Уголь залегал на большой глубине, поэтому в Печорском угольном бассейне способом добычи угля являлись шахты. На сложности также сказывался климат и отсутствие хорошей техники. Основной рабочей силой тогда выступали заключенные. Набирать обороты добычи месторождение начало только в послевоенные годы. Во многом сыграла роль советская идеология: стахановское движение и трудовые соревнования. Но после развала Советского Союза многие шахты стали закрываться по причине забастовок и увольнения рабочих. Новый расцвет начался только с 2000-х годов. Именно тогда Печорский угольный бассейн стал оснащаться новой техникой, стали своевременно выплачиваться заработные платы шахтерам, была налажена транспортировка продукции.

Рынки сбыта и перспективы развития

В регионах, в которых расположен Печорский угольный бассейн, а также в Вологодской области, почти все электростанции работают на добывающемся здесь угле. Крупнейшим таким потребителем является Печорская ГРЭС. Наполовину обеспечены печорским углем Северо-Западный район и Калининградская область, на 20 % — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.

На территории самого бассейна отсутствуют крупные металлургические предприятия. Основные потребители коксующегося угля расположены в Череповце, Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском экономических районах. Доставка угля осуществляется с помощью Северной железной дороги. Это также негативно сказывается на стоимости угля.

Экология

Как уже было упомянуто, крупных предприятий на территории бассейна нет. Это положительно влияет на экологическую ситуацию в регионе, но все равно имеются некоторые проблемы. Самая основная — это нарушение циркуляции подземных и поверхностных вод в результате больших площадей выработки угля. Загрязняется в процессе переработки угля и воздух. Как уже было сказано, способ добычи в Печорском угольном бассейне подземный. Шахты необходимо постоянно проветривать. Из-за этого все, что находилось в них, оказывается в атмосфере. Состав воздуха от этого претерпевает изменений: увеличивается содержание углекислого раза, появляется пыль.

Для улучшения экологической ситуации сегодня применяется ряд мер:

- Вода в шахтах проходит несколько этапов фильтрации и отстаивания.

- Сокращается потребление воды для переработки добываемого угля.

- Метан, который нередко встречается в шахтах, используется как топливо для нужд горнодобывающих предприятий, а не выбрасывается в атмосферу.

Источник

Экономико-географическая характеристика Печорского угольного бассейна 2

Министерство образования и науки Российской Федерации

по экономической географии

на тему: Экономико-географическая характеристика Печорского угольного

Характеристика Печорского угольного бассейна………………. 4

Проблемы Печорского угольного бассейна………………. 7

Пути развития минерально-сырьевого сектора экономики. 12

Заключение. Инвестиционный проект реконструкции фабрики«Печорская»………………………………………………. 14

Список использованной литературы. 16

Угольная промышленность считалась базовой отраслью советской промышленности и на ее дотирование государство тратило значительные средства. Либерализация цен в январе 1992 г. не коснулась угольной отрасли, поскольку цены на энергоносители были заморожены. Искусственное сдерживание цен на уголь в условиях многократного роста цен на материалы, потребляемые угольными предприятиями, неизбежно вело к увеличению объемов дотаций.

Освобождение цен на энергоносители летом 1993 г. и существенное повышение железнодорожных тарифов сразу же сделали уголь недоступным для многих прежних потребителей. Платежеспособный спрос на него резко упал.

Россия занимает первое место в мире по разведанным запасам углей. Лучшие по своему качеству угли залегают в Кузнецком и Печорском бассейнах. Ресурсы углей размещены по территории России неравномерно. Свыше 93 % всех угольных запасов приходится на восточные районы страны, а его основные потребители находятся в европейской части.

Ведущей базой угольной промышленности является Печорский бассейн. Его геологические запасы оцениваются в 214 млрд.т. Значительны запасы коксующихся углей — этого ценного сырья для металлургии и энергетики. Удорожающие факторы, связанные с расположением бассейна за полярном кругом, обусловливают неблагоприятные технико-экономические показатели добычи угля в больших масштабах и сдерживают его развитие. Однако ресурсный потенциал бассейна позволяет надежно и с высокой экономичностью обеспечить увеличение добычи угля.

Растущие потребности в топливе промышленности и энергетики самого района, усугубляющиеся общим его дефицитом в Европейской части СНГ, объективно требуют дальнейшего развития угольной промышленности в Печорском бассейне.

Характеристика Печорского угольного бассейна

Печорский угольный бассейн, вторая (после Донбасса) крупная база коксующихся углей в Европейской части России, в пределах Республики Коми. С крупнейшими месторождениями – Воркутинское, Инта, Халмер-Ю. Расположен на западном склоне Полярного Урала и Пай-Хоя, протягиваясь, от срединного течения реки Печора на Юг до Баренцева моря на север и гряды Чернышёва на запад, в пределах Коми АССР и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Общая площадь бассейна составляет около 90 тысяч квадратных километров. Общие геологические запасы исчисляются в 344, 5 миллиардов тонн.

Первые сведения об открытии угля в Печорском угольном бассейне относятся к 1828 году. В 1919 охотник В. Я. Попов заявил о находке углей на реке Воркута. Геологическими поисковыми работами (1924-26), проводившимися под руководством профессора А. А. Чернова, здесь были открыты крупные месторождения энергетических углей, а в 1930-1931 под руководством геолога Г. А. Чернова — коксующихся углей. Добыча угля началась в 1934, но получила развитие после окончания строительства Печорской железной дороги (1942).

Восточная часть Печорского угольного бассейна входит в состав Предуральского краевого прогиба (к западу он постепенно переходит в Печорскую синеклизу). Тектоника бассейна характеризуется чередованием крупных широких сложных синклиналей (Карской, Коротаихинской, Усинской), с разделяющими их узкими антиклиналями (грядой Чернышёва, поднятием Чернова, Пайхойским антиклинорием и др.). Печорский угольный бассейн выполнен преимущественно палеозойскими отложениями (общая мощность 12-15 км). Угленосные пермские отложения мощностью от 2 км на юго-западе до 7 км на северо-востоке залегают трансгрессивно на каменноугольных морских отложениях и перекрываются с небольшим размывом слабо угленосными триасовыми образованиями (хейягинской серии). Они разделяются на юньягинскую, воркутскую (лекворкутская и интинская свиты) и печорскую серии. Юньягинская серия и лекворкутская свита относятся к нижней Перми, а интинская свита и печорская серия — к верхней перми. По структурным признакам и характеру угленосности выделяется 9 геологопромышленных районов; из них наиболее изучены и освоены Воркутинский, Интинский, Хальмеръюский и Ворга-Шорский. Количество и суммарная мощность пластов (св. 0, 5 м) с северо-востока на юго-запад последовательно уменьшаются от 86 пластов в Хальмеръюском до 74 пластов в Воркутинском и 42 пластов в Интинском районах. Преобладают тонкие (до 1, 3 м) и средние (1, 3-3, 5 м) пласты; мощные (до 32 м) встречаются редко и имеют сложное строение (Роговское месторождение). Наибольшая угленосность (по 8-14 рабочих пластов угля) отмечается в средней и верхней частях воркутской серии — рудницкой подсвите и интинской свите. Угли гумусовые, от блестящих до матовых. По степени метаморфизма они представлены полным генетическим рядом: расположенные ближе к Уралу и Пай-Хою антрациты, полуантрациты и тощие угли последовательно сменяются к западным узкими зонами углей марок ОС, К, Ж и Г и более широкой зоной углей марки Д; на западе развиты бурые угли. Влажность колеблется от 6% в углях марок Ж и К до 11% — марок Г и Д; зольность изменяется от 9 до 40%; содержание фосфора — 0, 1 — 0, 2%; теплота сгорания горючей массы 30-36 Мдж/кг (7200-8600 ккал/кг), рабочего топлива 18 — 26 Мдж/кг (4300 — 6340 ккал/кг). Наилучшие по качеству угли, являющиеся ценным сырьём для получения металлургического и литейного кокса, содержатся в рудницкой подсвите; в остальных подразделениях — угли энергетические. Горнотехнические условия разработок (вследствие многолетней мерзлоты и горизонтов напорных вод) сложные; шахты относятся к газоносным. Угли в основном используются для коксования на Череповецком металлургическом заводе (Вологодская область), в промышленности Ленинграда и на железнодорожном транспорте. На территории Печорского угольного бассейна выросли благоустроенные города Воркута и Инта.

Центры добычи угля в бассейне: Воркута, Инта, Хальмер-Ю. Добыча угля в районе Северной дороги составляет 3,7% общероссийской, потенциальные ресурсы углей бассейна составляют 213 млрд. тонн, из них 8,7 млрд. тонн взяты на баланс. Горногеологические возможности позволяют довести добычу до 150 млн. тонн, хотя в ближайшей перспективе полностью экономически реализовать нельзя, но тем не менее будущее энергетики и углехимии Северо-запада, Севера, Урала и стран Балтии связано с развитием Печорского угольного бассейна. Угли этого бассейна отличаются высоким качеством, так как добываются в основном коксующиеся угли 100% -ным закрытым способом. Себестоимость добычи в Печорском бассейне выше, чем в Донбассе, в 1,5 раза, хотя мощные пласты его находятся ближе к поверхности. Современная добыча угля на шахтах Печорского бассейна приблизилась к 30 млн. тонн, почти 2/3 извлекаемого топлива приходится на коксующиеся и жирные угли. По линиям Воркута — Чум, Чум — Лабытнанги, пересекающим Северный Урал, печорские угли имеют выход на Нижнюю Обь а районе Салехарда. В пунктах Вой-Вож, Ярега, Ижма добывается ухтинская нефть, которая перерабатывается в Ухте и Ярославле. Верхне-Ижимский район имеет природный горючий газ, который направляется в Ярославль — Кириши. Разрабатываются месторождения известняка и гипса.

Для печорского направления характерен большой грузопоток воркутинского каменного угля. Крупнейшими станциями погрузки угля являются Инта, Мульда и Воркута. В Инте добывают энергетические высокозольные угли, а в Воркуте преимущественно коксующиеся. Уголь идет на Череповецкий металлургический комбинат (около 10 млн.т в год), в Санкт-Петербург, Архангельск и другие промышленные центры страны. Значительный объем перевозок связан с развозом нефтепродуктов Ухтинского района.

Проблемы Печорского угольного бассейна

Самой острой проблемой Печорского угольного бассейна является проблема занятости населения. Правительство, опираясь па рекомендации специалистов Всемирного банка, стремилось превратить угольную промышленность в бездотационную, способную конкурировать на мировом рынке. Предполагалось закрытие большого числа убыточных шахт и сокращение значительного числа работников данной отрасли.

Однако финансовая база реализации региональных комплексных программ, предусматривающих создание новых рабочих мест для высвобождаемых работников угольных предприятий, не была сформирована. Это привело к тому, что жители угледобывающих регионов рассматривают реструктуризацию как бесконтрольный процесс закрытия шахт, являющихся во многих местах градо- или поселкообразую-щими предприятиями. Постоянная нехватка денег даже для выплаты заработной платы не оставляет надежды на проведение технической модернизации производства. В этих условиях сокращение работников превращается в механический процесс приведения численности работающих в соответствие с упавшими объемами добычи угля.

На нынешний период времени ситуация с занятостью признана правительством Республики Коми чрезвычайно сложной. Но она неодинакова для разных социальных групп, в том числе и для различных категорий работников закрывающихся шахт. Менее половины их персонала в настоящее время имеют место работы. Согласно полученным данным, большая часть опрошенных, имеющих в данный момент работу, просто еще не уволилась со своих закрывающихся шахт. Лишь 5% уже перешли на другую работу. Остальные, скорее всего, перейдут в категорию безработных по мере продолжения политики сокращения занятых.

Большинство из тех, кто все-таки нашел другое место работы, ушли на государственные предприятия и в государственные акционерные общества, в основном на другие шахты Воркутинского региона (лишь трое квалифицированных рабочих устроились на частные предприятия). Практически никто (только один человек) не воспользовался рекомендацией службы занятости.

Примерно половина из нашедших работу устроилась по шахтным специальностям, остальные — на другие рабочие места. Резервные, в основном дополнительные рабочие специальности имеют 31% опрошенных (видимо, по диплому об окончании среднего или среднего специального учебного заведения), хотя в единичных случаях встречаются самые разные профессии. Наиболее распространенная вторая специальность — водитель. Среди резервных специальностей довольно много горных, что в перспективе может сузить возможности трудоустройства уволенных шахтеров.

На первый взгляд работники ликвидируемых шахт, имеющие как основную, так и дополнительные шахтные специальности) оказываются в невыгодном положении после увольнения, так как ограничены на рынке труда рамками своей узкой специализации. Однако нужно отметить, что в этом регионе продолжают функционировать шахты, испытывающие дефицит рабочей силы. Объединенный отдел кадров АО «Воркутауголь», созданный для централизованного перераспределения рабочей силы между предприятиями, по мнению представителей администрации, в настоящее время в состоянии трудоустроить практически всех желающих работников закрывающихся шахт. Впрочем, надо учитывать и тот факт, что многие шахты удалены от мест проживания шахтеров, что создает неудобства для рабочих и повышает стоимость рабочей силы. Кроме того, вакантные места, как правило, предоставляются на тех предприятиях, которые испытывают какие-либо трудности, перебои с выплатами заработной платы и являются наименее привлекательными. Служба занятости почти не занимается трудоустройством шахтеров, поскольку вакансии «держит» ЛО «Воркута-уголь», которое, хотя и направляет в Воркутинский центр занятости (ВЦЗ) информацию о готовящихся сокращениях и потребности в рабочей силе, однако само осуществляет функции трудоустройства шахтеров. Объединенный отдел кадров занимается перераспределением рабочей силы между предприятиями и представляет собой фактически службу занятости с рядом функций административно-приказного характера.

Из проблемы безработицы втекает не менее важная проблема –проблема миграции. У населения Печорского угольного бассейна сильны миграционные установки, да и в целом для жителей региона характерна ментальность временного проживания. Это определяется прежде всего климатическими условиями: девять-десять месяцев в году температура отрицательная. Восемь-девять месяцев полярная зима, пониженное содержание кислорода, резкие перепады атмосферного давления и др.

«Привычный ритм» ротации работников Печорского угольного бассейна, который сложился и действовал в дореформенный период, в последние годы был нарушен резким падением реальных денежных доходов и обесценением сбережений людей, накопленных в течение трудовой жизни. В большинстве своем люди лишились возможности самостоятельно переехать в другие регионы страны. Открытая и скрытая безработица усилила миграционные установки шахтеров.

Одним из основных факторов, усиливающих миграционные установки граждан, является нерешенность жилищной проблемы. Приоритетным правом получения жилья в ведомственной очереди пользуются лишь выработавшие необходимый стаж именно на данном предприятии. Следовательно, те, кто длительное время трудился в Печорском угольном бассейне, но в течение этого периода несколько раз менял место работы, оказались ущемленными. Наличие очередей на жилье на разных предприятиях ставит семьи в неравные условия, поскольку для тех из них, в составе которых более одного человека занято на угольных предприятиях, существует возможность «стоять» сразу в нескольких очередях, а контроля за этим нет,

В таких условиях отдельные предприятия начали реализовывать собственные переселенческие программы. Однако нынешний порядок организованного переселения жителей Печорского угольного бассейна. В таких условиях отдельные предприятия начали реализовывать собственные переселенческие программы. Однако нынешний порядок организованного переселения жителей Печорского угольного бассейна страдает рядом недостатков.

Организованное переселение носит сугубо корпоративный характер. Правом на него обладают лишь лица, занятые в угольной промышленности (причем реальное преимущество предоставлено работникам крупных шахт). В силу причин финансово-экономического характера не все предприятия имеют возможности для проведения мероприятий подобного рода. В Воркуте и Инте довольно высок удельный вес занятых в других отраслях экономики, а на них переселенческие программы не распространяются. Организованное переселение не распространяется на лиц, не имеющих 10-летнего стажа работы в угольной промышленности и не относящихся к льготным категориям. В этой группе много женщин, поскольку рабочих мест для них всегда не хватало, многие работали временно, сидели с детьми. Между тем в регионе достаточно много людей трудоспособного возраста, которые потеряли работу и, не имея реальных перспектив трудоустройства, желают поменять постоянное место жительства. Численность этой группы в связи с реструктуризацией отрасли и закрытием неэффективных предприятий в ближайшее время возрастет.

В Печорском регионе так же, как и в других угольных регионах, широко распространены поселки, уклад жизни в которых целиком зависит от благополучия предприятия, где работает большая часть жителей. Наиболее типичным для Воркуты примером шахты-поселка является предприятие «Юнь-Яга», работники которого живут в основном в поселке Советский. Основная проблема поселка – отсутствие работы. В самом поселке и в ближайших его окрестностях — около 400 рабочих мест. В 1995 г. закрыли промтоварный и книжный магазины; дом культуры и дом быта практически не работают. После массовых сокращений на «Юнь-Яге» люди остались без работы, живут на пособие, спиваются от безделья. Если раньше в поселке было четыре неблагополучных семьи, то теперь — около 100. Искать работу в Воркуте и на других шахтах невыгодно, дорога «съедает» много денег и автобус ходит нерегулярно. Работают только пенсионеры (у них бесплатный проезд). В поселке нет ни одной неблагоустроенной квартиры. Значительная часть квартир пустует.

Пути развития минерально-сырьевого сектора экономики

Выбор эффективной стратегии дальнейшего развития угольной отрасли России тесно связан с направлениями, темпами и результативностью осуществляемых в стране социально-экономических преобразований. Существуют по меньшей мере восемь стратегий развития минерально-сырьевого сектора экономики.

Стратегия поиска разведки и промышленного освоения новых угольных месторождений. Эта стратегия делает главную ставку на открытие и освоение новых месторождений и требует первоочередного инвестирования геологопоисковых работ. Она может быть эффективной для дефицитных видов минерального сырья, но ситуация с обеспеченностью России запасами угля прямо противоположна: выявленными ресурсами страна вполне обеспечена, а обнаружение новых – маловероятно.

Стратегия простого поддержания и максимального использования ранее созданного потенциала мощностей. Такая стратегия применима при отсутствии роста потребностей в данном сырье. Она дает эффект за счет более полного использования имеющегося потенциала. Однако этот эффект не может быть очень большим, поскольку, как уже отмечалось, горнопроизводственнные условия действующих предприятий непрерывно ухудшаются по мере углубления добычных работ. Достаточно сказать, что капиталовложения на поддержание мощностей действующей шахты в течение периода ее функционирования в 2-3 раза превышают начальные инвестиции в ее строительство.

Стратегия широкомасштабного нового шахтного строительства при сохранении ранее введенного шахтного фонда. Это самая консервативная, но долгое время доминирующая в горных отраслях стратегия. Именно она привела к бедственному состоянию большую часть предприятий угольной промышленности России. Следование ей в будущем было бы весьма неэффективно ввиду высокой капиталоемкости, продолжающегося ничем не компенсируемого усложнения горно-геологических условий и морального старения технологий.

Стратегия технологического перевооружения действующих предприятий отрасли. Она основывается на идее широкомасштабной модернизации действующего шахтного фонда и выведения всех предприятий на современный научно-технический уровень. Нет сомнений, что глобальное техническое перевооружение дает крупный эффект, но в ближайшее время это вряд ли осуществимо, так как требует крупных инвестиций. Реальных источников для ее практического осуществления нет. Однако в будущем, после принятия законодательных актов, дающих инвесторам определенные гарантии на правительственном уровне, и в случае стабилизации политического положения в стране ситуация может резко измениться.

Инвестиционный проект реконструкции фабрики «Печорская»

Реконструкция Центральной обогатительной фабрики “Печорская”, расположенной в районе г. Воркуты, в Печорском угольном бассейне. Опубликована в Каталоге инвестиционных проектов Республики Коми. Настоящий проект предполагает реконструкцию центральной обогатительной фабрики “Печорская” ОАО “Воркутауголь”, мощность которой составляет 6,9 млн. тонн угля в год. Целью реконструкции фабрики является изменение технологии переработки угля, включая:

· обогащение шлама крупностью 0,3 — 1,5 мм на спиральных сепараторах

· обезвоживание сгущенных отходов флотации на устанавливаемых гравитационных столах и импортных пресс-фильтрах.

Предполагаемая в рамках настоящего проекта реконструкция фабрики позволит:

· освоить проектную мощность, составляющую 6,9 млн. тонн угля в год

· снизить расход применяемого в производстве магнетита на 11,5%

· снизить затраты на обогащение угля на 28,1%.

В соответствии с проведенным маркетинговой фирмой “Кокс” исследованием рынка, основными потребителями производимого фабрикой концентрата будут Череповецкий и Новолипецкий металлургические комбинаты, Московский и Калининградский коксогазовые заводы.

Срок реконструкции фабрики составляет 2 года. Требуемый объем инвестиций для реализации проекта составляет 4,5 млн. долларов США.

Согласно бизнес-плану, срок окупаемости проекта составляет 3,5 года, включая период реконструкции предприятия в соответствии с настоящим проектом продолжительностью 2 года. Внутренняя норма прибыльности –15%. Внутренняя норма рентабельности 9,7%.

Список использованной литературы:

«Геология месторождений угля и горючих сланцев», СССР т.3 М., 1965

«Вопросы экономики», В.Борисов, И.Козина, И.Тартаковская

Каталог инвестиционных проектов Республики Коми

Большая советская энциклопедия

«Человек и труд», №8/98

«Региональная экономика», Т.Г.Морозова, ЮНИТИ, 1995

Источник

Дарья Лысенко 589

Дарья Лысенко 589