Печорский угольный бассейн чернов

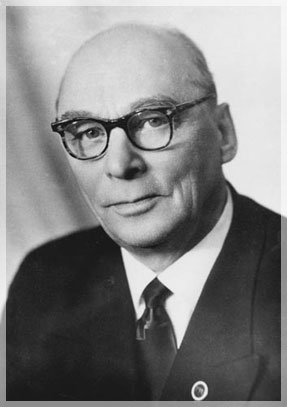

Выдающийся геолог первооткрыватель минерально-сырьевых ресурсов Печорского края (к 100-летию Г.А. Чернова)

21 апреля 2006 года исполняется 100 лет Георгию Александровичу Чернову, достойному продолжателю уникальной в истории российской геологической науки династии Черновых.

Глава династии Николай Иванович Чернов (1811– 1877) окончил Высшую горную школу в Санкт-Петербурге и служил на Урале управляющим Кизиловского железоплавильного завода. Свои знания горного инженера и интерес к геологии он передал своему сыну Александру Николаевичу Чернову (1838–1897), который по окончании Екатеринбургского горного училища работал управляющим солеваренными заводами в Соликамске, проводил геологические исследования в окрестностях города и на Урале. В этих поездках активно участвовал его сын — Александр Александрович Чернов (1877–1963), ставший выдающимся российским ученым-геологом, профессором, доктором геолого-минералогических наук, крупнейшим знатоком геологии Европейского Севера и недр Республики Коми. Многолетняя работа А.А. Чернова, его учеников и последователей привела к открытию Печорского угольного бассейна, газонефтеносной Тимано-Печорской провинции. С его именем связаны исследования соленосности пермских отложений Севера, геологического строения Тимана, Полярного и Приполярного Урала, хребта Пай-Хой, гряды Чернышева, поиски и открытия целого ряда месторождений и проявлений золота, редкометальных руд, алмазов, железных и марганцевых руд, асфальтитов и битумов, флюоритов, каменных и калийных солей, фосфоритов, минеральных вод.

В 1924 г. восемнадцатилетний Георгий впервые участвовал в экспедиции отца. Юноша, вначале мечтавший о профессии ученого-физика, почувствовал, что геология становится его призванием. Экспедиции в Печорский край стали почти ежегодными.

1930 год стал в судьбе геолога переломным. Он окончил почвенно-географическое отделение физико-математического факультета Московского университета. Первый год самостоятельных геологических исследований на р. Воркуте — и первое, оказавшееся уникальным, открытие Воркутинского месторождения высококачественных коксующихся углей. Впоследствии его назовут жемчужиной Печорского угольного бассейна, Чернов будет отмечен первым знаком «Первооткрыватель месторождений». Но сам Георгий Александрович вспоминает: «Признаться, в те молодые годы я не мог по-настоящему оценить свое открытие… Вряд ли, думалось мне тогда, оно заинтересует угольную промышленность. Я совершенно не понимал, как в такой труднодоступной местности можно начать не только добычу, но даже и разведочные работы. Ни железных работ, ни людей, ни строительного материала здесь нет…».

Однако уже весной 1931 г. в Печорский бассейн направляются поисковые партии Угольного института из Москвы. Г.А. Чернов продолжает обследование верхнего течения р. Воркуты и ее притоков, что приводит к открытию новой угленосной мульды, названной Сыръягинской. В 1931 г. он открывает Нижнесыръягинское, а в 1933 — Нямдинское угольное месторождение. Далее последовали находки марганцевых и железных руд, открытие нового хрусталеносного района на Приполярном Урале, оригинальные палеонтологические находки…

Второй знак «Первооткрыватель месторождений» министр геологии вручит Г.А. Чернову за участие в открытии Усинского месторождения нефти — первой нефти Большеземельской тундры. Сейчас перспективы этого региона общеизвестны, а тогда многие авторитетные ученые мужи категорически их отрицали. Чернов начинал эти работы на побережье Хайпудырской губы Баренцева моря, проводя детальную геологическую съемку, проверяя сведения о нефтеносности района Синькин Нос. На материалах этих исследований он защитил в 1944 г. кандидатскую диссертацию на тему «Геологические исследования в восточной части Большеземельской тундры и перспективы ее нефтеносности». Последующие открытия газа в районе Нарьян-Мара, нефти в долине р. Шапкиной и на Усинской структуре явились ярким подтверждением научного прогноза ученого.

В 1942–1947 гг. Г.А. Чернов работает в Северном геологическом управлении, проводит поиски марганцевых и железных руд в бассейнах рек Средней Печоры, Средней Усы, Сыня-ю, Кожым, Косью, Вангыр. В раоне р. Вангыр им были открыты новые хрусталепроявления.

С 1957 по 1967 г. он работает в Коми филиале АН СССР: проводит фундаментальное обобщение всех предшествующих исследований и в 1962 г. публикует монографию «Девонские отложения восточной части Большеземельской тундры». В 1968 г. на основании многолетних исследований, обобщенных в крупной монографии «Палеозой Большеземельской тундры и перспективы его нефтегазоносности», он успешно защитил докторскую диссертацию. Г.А. Чернов привел в ней «Карту перспектив нефтегазоносности Тимано-Пайхойской провинции» и обосновал критерии оценки, которые во многом подтверждаются практикой современных геолого-поисковых и геологоразведочных работ на нефть и газ.

30 октября 1987 г. в здании президиума АН СССР академик А.Л. Яншин в торжественной обстановке вручил Г.А. Чернову диплом и почетный знак «Заслуженный геолог РСФСР», что явилось закономерным признанием его плодотворной геологической деятельности в Коми крае.

Природная наблюдательность, энциклопедичность знаний и широта научных интересов позволили Г.А. Чернову проявить себя и в археологии. Попутно с геологическими исследованиями он проводил поиски археологических памятников в бассейне Печоры и на территории Большеземельской тундры. Им обнаружено свыше 300 неолитических стоянок, жертвенных мест и поселений древнего человека. В 1975– 1980 гг., несмотря на солидный возраст, он еще и еще раз отправлялся в экспедиции, на этот раз чисто археологические. В 1976 г. известный археолог О.Н. Бадер писал: «Открытия остатков древних человеческих поселений в Большеземельской тундре, сделанные Г.А. Черновым еще в довоенные годы, были в то время сенсационными. Они значительно расширили пределы ойкумены человека в представлении нашей науки… Г.А. Чернов является до сего времени почти единственным ученым, исследующим первобытную историю наших тундр по памятникам археологии».

Последней крупной работой Г.А. Чернова явилась монография «Атлас археологических памятников Большеземельской тундры» (М.: «Наука», 1985 г.). В атласе приведен огромный археологический материал личных сборов, в 325 пунктах обнаружено большое количество каменных орудий, керамики и металла, относящихся к эпохам мезолита, неолита, бронзовому, железному векам и средневековью.

Г.А. Чернов — талантливый популяризатор научных знаний. Из-под его пера вышли замечательные книги «Туристические походы в Печорские Альпы» (1959, 2-е изд. 1965 г.), «Полвека в Печорском крае» (1974), десятки статей по истории геологического изучения Коми края, туризму, охране природы.

За большой вклад в исследование недр Севера Европейской части СССР Г.А. Чернов награжден медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1946), Орденом Трудового Красного Знамени (1946) — за открытие Воркутинского месторождения, медалью «За трудовую доблесть» — за работы по нефтеносности Большеземельской тундры (1951). Он является также почетным гражданином городов Воркуты и Усинска.

Сын Георгия Александровича Вадим и дочь Татьяна, а также внук Вадим Чернов (род. в 1974 г.) принадлежат уже к пятому и шестому поколению славной геологической династии Черновых.

Ученый и сегодня полон творческих замыслов. Пожелаем ему долгой, счастливой и плодотворной жизни и исполнения всех его планов. Он как никто другой обладает этим талантом, свидетельство тому — вся его жизнь.

Е.П. КАЛИНИН,

ведущий научный сотрудник

Института геологии Коми НЦ УрО РАН

кандидат геолого-минералогических наук.

Источник

«Черновские чтения» открытие печорского угольного бассейна

ОТКРЫТИЕ ПЕЧОРСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА.

(выступление Чивановой А.В. на «Черновских чтениях» в МОУ «СОШ №39» и в городской библиотеке имени А.С.Пушкина)

Печорский угольный бассейн расположен на крайнем северо – востоке Европейской части России, территориально и административно входит в состав Республики Коми. Бассейн представляет собой сырьевую базу для энергетической, металлургической, коксохимической промышленности.

Первооткрывателем Печорского угольного бассейна является исследователь Севера, профессор, доктор геолого-минералогических наук, Герой Социалистического Труда Александр Александрович Чернов

Александр Александрович родился 11(24) июля 1877 г. в городе Соликамске Пермской губернии в семье управителя Соликамского солеваренного завода Дубровиных. Отец его, Александр Николаевич Чернов, был образованным человеком, окончил Уральское горное Училище. Его дед, Николай Иванович, был воспитанником Петербургской горнозаводской школы. Т.О. в лице Александра Алексанровича мы видим уже третье поколение геологов в роде Черновых.

У родителей, Александра Николаевича и Марии Александровны, Саша был четвёртым ребенком (сестры: Мария, Ольга, Александра). В 1879 г. , когда Саше было два года, умерла при родах Мария Александровна. Заботу о малолетних детях взяла на себя домработница Ушакова, но она не смогла заменить маму, дать материнскую ласку. Саша страдал сильнейшим рахитом и болезнями легких. Александр Николаевич делал всё возможное, чтобы спасти своего единственного сына и наследника. Часто с этой целью он зарывал его в теплый песок, делал соляные ванны и достиг своей цели: мальчик выздоровел.

Он рос угрюмым. Замкнутым мальчиком. Не любил умываться, купаться, ссылаясь на то, что мёрзнет, и сам себя называл «Зябой», «Зязей». Это прозвище осталось на всю жизнь. Так ласково называли самые близкие его друзья. Летние месяцы он целые дни мог проводить в лесу на реке Усолке, занимаясь рыбной ловлей, сбором разноцветных камушек на дне реки. Отец поощрял его в этих занятиях. Часто они вместе ходили на рыбалку, на охоту. Отец брал сына с собой и в приуральские экспедиции, которые он проводил с целью изучения геологического строения окрестностей города. Результатом его геологического строения окрестностей города. Результатом его геологических исканий стала работа (1888г.) «Очерк гклогического строения г.Соликамска». На экземпляре книги, подаренной отцом !!-летнему Саше, поистине пророческая надпись: «Сыну моему – для продолжения».

Читать. Считать, писать Саша научился под руководством отца. Когда Саше было 10 лет. Отец диктовал ему рассказ о жизни маленького мальчика. Две поездки с отцом оставили неизгладимый след в памяти мальчика: на реку Унью, приток Печоры, и поездка в Печорский край. Они немало способствовали последующему выбору им жизненного пути.

В 1888г. отец увез Сашу в Пермскую губернскую классическую нимназию, куда он был принят после сдачи вступительных экзаменов. В 1896г. Александр окончил гимназию с серебряной медалью и поступил в Московский университет на естественное отделение физико математического факультета, где читался курс геологии.

В 1997 г. на 60 – м году жизни умер Александр Николаевич, 20 – летний студент Чернов настойчиво продолжил учиться на собственные средства, которые зарабатывал частными уроками.

На 3 курсе он стал слушать лекции Алексея Петровича Павлова по динамической диалоги и твердо решил специализироваться в области геологии. Он выбрал тему геологическое строение Соликамского уезда Пермской губернии, выполняя завет своего отца.

1898 год ознаменовался важным личным событием – он знакомится с Евгенией Петровной Магнушевской, будущей женой.

В 1901 г. родилась дочь Ольга, в 1906 г. – сын Георгий. В 1902 г. после окончания университетского курса Александр Александрович принял участие в геологической экскурсии по Волге, организованной Алексеем Павловым. После экскурсии по Волге они совершили поездку по Печорскому краю, затем по реке Ижме

По воспоминаниям Александра Александровича именно эти поездки возбудили в нем глубокий интерес к Печорскому краю.

В 1903 году сдав государственные экзамены, с дипломом I степени, по совету Алексей Петрович Павлова, Александр Александрович остается в университете при кафедре геологии. Помимо научной работы он занимался и преподавательской деятельности в Московском археологическом институте, с 1919читал лекции на Московских высших женских курсах по исторической геологии.

Преподавательскую деятельность он оставил в 1934 г., чтобы целиком посвятить себя научно-исследовательской работе.

Ряд исследований А. А. Чернова были связаны с практическими вопросами.

В начале 1917 г. А. А. получил приглашение от известных российских промышленников братьев Рябушинских заняться изучением геологического строения и полезных ископаемых Тиммана в бассейне рек Цильмы и Пижмы.

Он охотно принял это предложение. Но гражданская война прервала эти работы.

Следующий период жизни всецело посвящен изучению печорского края.

В 1921 г. Северная научно – промысловая экспедиция предложила А. А. Чернову принять участие в работах по изучению северных окраин страны. Основная задача экспедиции – поиски углей на Северном Урале в каменноугольных отношениях.

В 1924 г. в бассейне р. Усы были выявлены две угленосные толщи разного возраста и разного происхождения. На реках Кожиме и Инте нижнепермских осадков с морской фауной были встречены пласты прибрежно-морских углей, на Нече и Косью обнаружена толща континентальных верхнепермских отложений с растительными остатками и с мощными пластами озерно-болотных углей (нижнепермские угли – сухие и газовые, верхнепермские – близкие к бурым углям).

А. А. сразу понял значение этих открытий. Он писал: «Таким образом, настоящее время в печорском крае рисуется громадный каменноугольный бассейн, которого мы не подозревали. В этом бассейне обнаружены уже три угленосные свиты (формации), из которых каждая представляет промышленный интерес».

Позднее угли пермского возраста были обнаружены на большой и малой Сыне, на Заостренной, Шарью, Адзьве. Наконец, в 1930 г. было открыто воркутское месторождение коксующихся углей сыном Александра Александровича – Г. А. Черновым. Все эти годы Александр Александрович вел упорную борьбу за признание печорского угольного бассейна. 1932-1933 гг. проводились работы на Пай–Хое что позволило включить Пай-Хой в территорию Печорского угленосного бассейна.

Т.О. в Печорском бассейне определились наличие углей различного марочного состава. Здесь были бурые, газовые, длиннопламенные, жирные и коксовые угли, каменные-полуантрациты. Площадь угольного бассейна-более 100 тыс. кв.км., запасы углей около 260 млрд. тонн. Западная граница проходила западнее гряды Чернышева, далее в северно-западном направлении- к побережью Баренцева моря, на северо-востоке примыкает к Полярному и Приполярному Уралу, северная граница — юго – западный склон Пай – Хоя.

Таким образом 1933 г. стал завершающим годом открытия Печорского угольного бассейна и итоговым годом 12 летнего периода работы Александра Александровича, связанного с изучением пермских отложений работы А.А. Чернова по поискам различных полезных ископаемых строились всегда на надежной геологической основе, по этому они внесли огромный вклад в познании геологии Коми края. По праву Александр Александрович считается отцом геологии этого региона. Он был первым геологом, начавшим в Коми крае систематические исследования, которые длились более 40 лет, в плоть до последних дней его жизни. Почти вся территория Республики Коми и сопредельные районы были охвачены его исследованиями. Им были заложены основы геологии многих крупных регионов. К ним относятся приполярный Урал гряда Чернышова, Тиман.

Свой огромный опыт в познании геологического строения Коми края и его полезных ископаемых А.А. Чернов воплотил в монографии «Производительные силы Коми АССР. Геологическое строение и полезные ископаемые», изданные в 1953 г.. Общий список опубликованных работ А.А. Чернова включает более 140 названий, из них несколько монографий.

С 1941 г. имя Александра Александровича связанна с Сыктывкаром, здесь сосредоточились научные силы двух баз АН СССР – Кольской и Северной (Архангельской) и северного геологического управления.

С 1944 г. Александр Александрович стал заведующим сектором геологии базы АН СССР. В 1949 г. был открыт Коми филиал АН СССР. В 1958 г. открыт геологический институт.

А.А. Чернов всегда находил время для занятий общественной деятельностью. Был активным членом, а в последствии почетным членом Московского общества испытателей природы, Всесоюзного палеонтологического общества. Он избирался депутатом Сыктывкарского городского совета и Верховного Совета Коми АССР. Относился к своим обязанностям с исключительным вниманием и ответственностью. Он пользовался огромным авторитетом и популярностью, но оставался всегда простым и скромным, очень добрым по отношению к людям.

За выдающиеся геологические исследования Европейского севера, связанные с изучением и освоением Печорского бассейна, Александр Александрович был награжден орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Красной звезды, двумя Орденами Ленина, золотой медалью имени А.П. Карпинского, золотой медалью «Серп и Молот». Ему были присвоены звания заслуженного деятеля науки и техники Коми АССР, заслуженного деятеля науки РСФСР, звание героя Социалистического Труда.

Умер Александр Александрович 22 января 1963 г. драповое пальто, которое он предпочитал носить и зимой, не спасло его 80 летнего человека, от простуды в холодную январскую стужу. Александр Александрович похоронен в г. Сыктывкаре. Его именем названы гряда на северо – востоке Большеземельской тундры, новый минерал (черновит), улицы в городах – Сыктывкаре, Ухте, Инте, Воркуте. В Воркуте ему установлен памятник как первооткрывателю Печорского угольного бассейна.

Но самая главная память о выдающемся ученом состоит в том, что продолжают работать геологи и находят все новые полезные ископаемые в печорском крае, который так любил Александр Александрович и изучению которого посвятил всю свою жизнь.

О своем предназначении Александр Александрович говорил: «По натуре своей я первооткрыватель, мною владеют идеи поисков полезных ископаемых там, где ещё их не удалось найти, идти с поисками в тот район, где есть известные основания искать».

Источник