- Пушкин сделал!

- Схемы цепей питания, характерных для пресноводного сообщества

- Пищевые цепочки и экологические связи в пресноводном сообществе

- Пастбищная пищевая цепь

- Пастбищная цепь

- Примеры

- Что мы узнали?

- Детритная пищевая цепь — типы, звенья и примеры использования человеком

- Звенья

- Основные уровни

- Признаки первой ступени

- Виды второй группы

- Остальные представители

- Примеры

- Пастбищная связь

- Тест по теме

- Какие звенья входят в детритную пищевую цепь?

- Основные звенья

- Гетеротрофные организмы

- О пастбищной цепи

- Завершающая стадия

- Начальный этап

- Автотрофы

- Основные участники

- Начальное звено

- Продолжение цепочки

- Финальная группа

- викторина

Пушкин сделал!

Разбор домашних заданий 1-4 класс

Home » окружающий мир » Схемы цепей питания, характерных для пресноводного сообщества

Схемы цепей питания, характерных для пресноводного сообщества

Пищевые цепочки и экологические связи в пресноводном сообществе

Реки, ручьи, озера, пруды, болота – всё это пресноводные водоёмы. На их долю от общего количества всех вод планеты проходится всего 0,5%! Вода и обилие растительности по берегам водоёмов даёт пищу и кров многим живым организмам: насекомым, рыбам, земноводным, пресмыкающимся, млекопитающим и птицам, а также растениям. Всех этих живых организмов объединяет приспособленность к жизни в пресной воде. Вместе они образуют пресноводное природное сообщество.

Отражением взаимоотношений между различными группами живых организмов в пресноводном сообществе будут являться пищевые цепочки, которые показывают процесс питания одних организмов другими. Любая пищевая цепочка включает организмы из разных групп. Всего существует 4 группы живых организмов:

1 группа – растения и бактерии

2 группа – растительноядные животные

3 группа – плотоядные животные (хищники)

Плотоядные животные – это хищники, по-другому. Есть хищники, которые употребляют в пищу растительноядных животных. Например, лиса охотится на зайцев и мелких грызунов. Однако есть также и крупные сильные хищники, для которых пищей будут являться более слабые хищники. Например, бурый медведь иногда охотится на лис, а пищей для ястребов служат ласки, хорьки и другие мелкие хищники.

Таким образом, 4 группа живых организмов – сильные хищники

Представители первой группы живых организмов пресноводного сообщества – такие растения, как водоросли, осока, ряска, элодея, кубышка, тростник, рогоз.

Ко второй группе относятся всевозможные насекомых и их личинки, а также пресноводная улитка, беззубка, прудовик, катушка и другие моллюски. Карась, плотва, сазан, лещ и другая растительноядная рыба, а также бобр, питающейся корой и побегами растений – также представители второй группы.

Третья и четвертая группа состоит из амфибий – лягушек и тритонов; рептилий – ужа водяного, ужа обыкновенного, гадюки, а также хищных рыб – сома, щуки, окуня, судака, налима и хищных птиц – зимородки, цапли, аиста. К этой же группе отнесём хищных млекопитающих – выдру и норку.

Составим пищевые цепочки, характерные для пресноводного сообщества

водоросли -> личинки комаров -> жук-плавунец -> щука

Очень необычный представитель пресных водоёмов – жук-плавунец. Этого жука не интересует растительная пища, он питается насекомыми, амфибиями и даже нападает на рыбу, которая превосходит его по размерам. Размеры жука-плавунца составляют около 4,5-5 см, однако он обладает мощной челюстью. Особенно агрессивны личинки жуков. Отличительная особенность плавунца заключается в том, что он может жить как под водой, так и летать. При угрозе он выбрасывает едкое вещество, которое отпугивает врагов. Жук-плавунец является пищей для крупных хищных рыб, например, щуки.

ряска -> личинки мух -> личинки стрекоз -> лягушка -> аист

Личинки комаров и мух питаются растениями водоёмов, например, ряской и являются пищей для жуков-плавунцов, амфибий, тритонов и, конечно, хищных личинок стрекоз. В свою очередь, личинки стрекоз становятся добычей лягушек. Лягушки имеют длинный язык, который выбрасывают, видя добычу. Язык лягушки липкий, поэтому, соприкоснувшись с языком лягушки, насекомое уже не может выбраться.

Аисты, цапли и другие хищные птицы охотятся в основном на амфибий и рептилий.

элодея -> тритон -> уж обыкновенный -> цапля

Элодея – подводное растение, его называют «водяной чумой», так как, появившись в водоёме, элодея очень быстро разрастается и заполняет собой практически всё свободное пространство. Питается элодеей и небольшое земноводное – тритон, которое напоминает лягушку и ящерицу. На тритонов охотятся рептилии, населяющие прибрежную зону: гадюки и ужи.

Пресноводные водоёмы богаты моллюсками. В них обитают пресноводные улитки, беззубки, прудовики, катушки.

водоросли -> прудовик –> окунь —> налим

Прудовик – это моллюск. Он питается водорослями, а также гниющими остатками животных и растений. Прудовик специально заглатывает песок, который, попадая в желудок, помогает измельчать ему твёрдую и жесткую пищу. Прудовик – пища для многих пресноводных рыб.

На небольших как растительноядных, так и хищных рыб ведут охоту более крупные хищники: сом, налим, судак, щука, большой окунь.

Похожая пищевая цепочка

водоросли –> улитка катушка–> ёрш -> судак

Катушка, как и прудовик, питается водорослями, растениями, гниющими остатками. Моллюски – пища для многих небольших хищных рыб, к ним можно отнести и ерша.

Другая пищевая цепочка:

водоросли —> рачки —> ондатра —> выдра

Ондатра – грызун, проводящий в воде значительную часть своей жизни. Ондатра питается как растительной пищей, так и моллюсками, мелкой рыбой и рачками. Враги ондатры: выдра, норка, а также крупные хищные рыбы. Норка и выдры – мелкие хищники, которые очень шустро передвигается в воде, ловко проникая в норы ондатры.

ряска –> личинки мух –> кряква –> выдра

Дикая утка или дикая кряква – эта птица, которую можно встретить рядом с прибрежными зонами. Кряква употребляет как растительную пищу, так и мелкую рыбу, моллюсков, лягушек, личинок комаров и других насекомых. Враги диких уток: хищные птицы и мелкие хищники.

Источник

Пастбищная пищевая цепь

Пастбищная цепь

Пастбищная цепь содержит два звена:

- продуценты– автотрофные организмы, самостоятельно синтезирующие энергию;

- консументы– гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества путём поедания продуцентов или консументов низшего порядка.

Рис. 1. Пастбищные и детритные цепи.

Пастбищные цепочки характерны для лугов, лесов, озёр, морей. Цепи водных экосистем более длинные, чем наземные, и могут включать 6–7 звеньев.

Пастбищная цепь всегда начинается с продуцентов – фотосинтезирующих растений. Продуцентами наземной цепи являются цветковые и голосеменные растения, папоротники, мхи, водной – фитопланктон и многоклеточные водоросли.

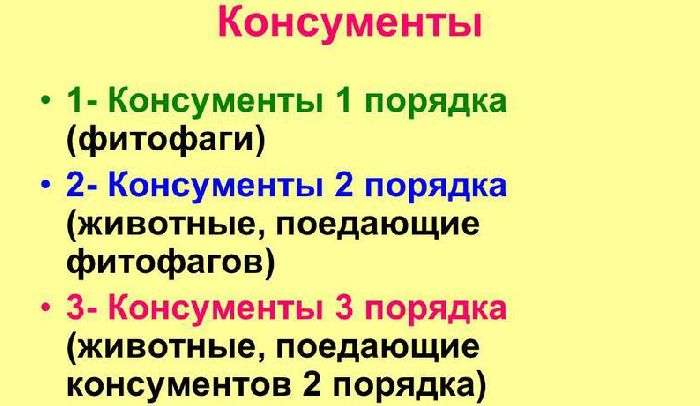

К консументам относятся организмы трёх видов:

- травоядные – непосредственно потребляют продуценты и являются консументами первого порядка;

- хищники– питаются травоядными и хищными организмами, т.е. являются консументами второго и последующего порядка;

- паразиты– питаются органическими веществами растений и животных, но не вызывая их гибели как хищники. Они также являются консументами.

Рис. 2. Различные консументы.

Жизнь консументов и продуцентов в пастбищной цепи напрямую зависит от продуцентов. При недостатке света сначала погибают растения, затем – травоядные животные и далее по пищевой цепи. Именно гибель фитопланктона из-за невозможности фотосинтезировать (поднявшаяся в атмосферу сажа перекрыла доступ солнечного света) способствовала массовому вымиранию в меловом периоде более 60 миллионов лет назад.

Примеры

Несколько примеров пастбищной пищевой цепи:

- полевая: цветковые растения – насекомые-опылители – ящерица – хищная птица;

- луговая: трава – заяц – лисица;

- лесная: древесина – жуки-короеды – дятел – сова;

- речная: фитопланктон – дафния – плотва – окунь – щука – выдра;

- морская: фитопланктон – циклоп – килька – кайра.

Рис. 3. Примеры пастбищной цепи.

При переходе с одного трофического уровня на другой размер и масса особей, как правило, увеличивается, а численность уменьшается. Например, полёвки, питающиеся травой, меньше, но многочисленнее, чем лисицы, поедающие полёвок.

Что мы узнали?

Один из видов трофической пищевой цепи – пастбищная цепь. Началом цепочки являются автотрофные организмы – фитопланктон, многоклеточные водоросли, наземные зелёные растения. Консументами первого порядка являются растительноядные животные. Второй и последующие порядки занимают хищники и паразиты..

Источник

Детритная пищевая цепь — типы, звенья и примеры использования человеком

Один из видов пищевой цепочки – цепь разложения или детритная пищевая цепь. В отличие от пастбищной цепи она начинается с детрита – органических остатков, которыми питаются сапротрофные организмы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории

Макшаковой Натальей Алексеевной.

Опыт работы учителем биологии — 23 лет.

Звенья

По сравнению с пастбищной цепью детритная цепь не включает продуценты (автотрофы), то есть способные к фотосинтезу водоросли (фитопланктон, ламинарии и т.д.), наземные зелёные растения.

Цепи разложения преобладают на суше, поскольку созданные покрытосеменными растениями органические вещества не успевают поедаться животными. Звеньями детритной пищевой цепи являются:

- редуценты (сапротрофы) – бактерии, грибы, некоторые черви, моллюски, личинки насекомых;

- консументы (гетеротрофы) – животные нескольких порядков.

Питательную основу цепи разложения составляет детрит – продукты распада органических тканей растительного и животного происхождения. Разложению тканей способствуют микроорганизмы – бактерии и грибы. К детриту относятся:

- опавшие листья;

- скошенная трава;

- древесина мёртвых деревьев;

- трупы животных;

- экскременты.

Рис. 1. Примеры детрита.

Организмы, которые питаются детритом, называются детритофагами. Они являются консументами первого порядка. К ним относятся различные многоклеточные организмы, живущие на суше и в воде. Например, к наземным детритофагам относятся:

Примеры водных детритофагов:

- двустворчатые моллюски;

- коловратки;

- многощетинковые черви;

- некоторые виды рыб.

Рис. 2. Детритофаги.

Детритные цепи могут включать множество консументов разного порядка. Начиная со второго порядка, все консументы являются хищными животными.

ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой

- 1. Пищевая цепь

- 2. Экологическая сукцессия

- 3. Уровни организации живой природы (таблица)

- 4. Пастбищная пищевая цепь

Детритная цепь начинается с детрита и полностью исключает автотрофов. Однако детритная цепь косвенно зависит от солнечной энергии, так как детрит включает разлагающиеся останки автотрофов и гетеротрофов пастбищной цепи.

Основные уровни

Пастбищная и детритная пищевая цепь всегда начинается с растений или автотрофов. Они отличаются от других организмов тем, что сами производят для себя энергию и полезные вещества. Их поедают травоядные животные, которые становятся кормом для хищников и всеядных зверей. На вершине этой взаимосвязи стоит человек. Он может питаться практически любыми низшими представителями цепи.

Первое звено — это всегда автотрофы (производители). Они являются источниками питания для последующих потребителей. А их поедают вторичные. Положение, которое занимает организм в последовательности, называется трофическим уровнем.

Каждое звено формирует определенную последовательность, через которую проходит энергия к конечному потребителю. При этом один организм может занимать сразу несколько уровней. Это зависит от того, чем он питается.

Пример пищевой цепочки: гнилая листва — червь — землеройка — сова — хищник. От самого первого звена до последнего передаются энергия и питательные элементы. Все последовательности делятся на пять уровней. Первый занимают автотрофы, второй — травоядные животные, а остальные — хищники.

Признаки первой ступени

Начальный уровень состоит из автотрофов. Здесь преобладают зеленые растения, организмы-прокариоты и некоторые бактерии. Они фотосинтезируют, то есть добывают энергию при переработке солнечных лучей. А также создавать питательные элементы им помогает вода. Основу их клеток должны составить молекулы органического происхождения, созданные с помощью химических соединений.

Второй тип — хемосинтезирующие бактерии, они тоже вносят вклад в первый уровень. Они способны трансформировать в питательные элементы неорганические компоненты. Автотрофы сами создают свои ткани и основу для питания других потребителей.

Основные продуценты в водных экосистемах — это водоросли. Обычно это одноклеточные создания, проживающие в рифах и поверхностных слоях морей и других водоемов. На суше первый уровень представлен более развитыми формами жизни. Это растения семейства голосеменных и покрытосеменных, которые растут на лугах и в лесах.

Автотрофы служат пищей для остальных звеньев цепочки. Сами они никого не поедают, так как им достаточно органических соединений, которые они вырабатывают. Другие звенья полностью зависят именно от представителей первого уровня цепи.

Виды второй группы

Во второй группе последовательности находятся первичные консументы — животные, предпочитающие траву. На суше они представлены червями, птицами и рептилиями, некоторыми млекопитающими. Консументы состоят из двух больших подвидов — копытных и мелких грызунов. В первую входят крупный рогатый скот, лошади и овцы. Все они едят исключительно растительную пищу.

В пресных водоемах и океанах водоросли употребляют моллюски, речные и морские ракообразные:

Они всасывают воду и фильтруют ее с помощью специальных органов. Жидкость уходит обратно в водоем, а в их организмах оказываются остатки растений. Кроме простейших представителей фауны, на втором уровне находится и зоопланктон. С него начинаются практически все цепи питания в водной экосистеме.

Но не все живые организмы употребляют растения в пищу в прямом смысле. Некоторые выживают в качестве паразитов. Они обвивают деревья, поселяются под корой и живут до тех пор, пока существует источник питания. Паразиты обитают также на грибах и животных. Как только погибает их носитель, сами они пытаются найти другого или умирают вместе с ним.

Остальные представители

На третьем уровне находятся плотоядные животные, для которых характерно поедание травоядных. Эти хищники могут питаться падалью или становятся паразитами на теле живых организмов, или нападают на своих жертв в случае голода.

Четвертый уровень представлен животными, которые едят более слабых. Например, в голодные периоды волки нападают на лисиц, хотя обычно они убивают только больных зверей. На каждом уровне цепи оказываются организмы сильнее предыдущих. Последнее звено всегда занимает самый крепкий хищник. Это хозяева природных условий, ведь у них практически нет конкурентов. Они отличаются ростом, массой, выносливостью и другими физическими возможностями.

Пятый уровень представлен сапрофитами — грибами и бактериями. Но и некоторые животные также могут поедать своих умерших собратьев.

Все пищевые цепи замыкают редуценты. Эти микроорганизмы занимаются тем, что разлагают органику. Они поедают детрит — остатки мертвых растений и животных.

Самая большая цепь может состоять только из пяти звеньев. Это обусловлено тем, что каждый уровень получает лишь 10% энергии от предыдущего. Остальная теряется в процессе передачи в виде теплоты.

Примеры

Несколько примеров детритной пищевой цепи:

- перегной – дождевой червь – ёж – лисица;

- опавшие листья – дождевой червь – землеройка – сова;

- навоз – жуки-скарабеи – крот – куница – лисица;

- навоз – личинки мух – лягушка – уж – хищная птица;

- пень берёзы – опята – человек – таёжный клещ;

- водный детрит – крабы – тюлени-крабоеды.

Рис. 3. Примеры детритной цепи.

Пастбищную и детритную цепи связывают некрофаги или падальщики, поедающие трупы животных. Обычно они съедают только мягкие ткани. Внутренности и кости остаются гнить, превращаясь в детрит. Сами падальщики после смерти становятся питательной средой для сапрофагов.

Пастбищная связь

Пастбищная цепочка начинается с растений. Звенья переходят от травоядных животных к хищникам. При этом теряется до 90% энергии при ее передаче к последующим потребителям. Такие формы делятся на цепи хищников и паразитов.

Пример последовательности: злаки — суслик — лиса — жук-мертвоед. Необходимо указать, что каждое следующее звено не может идти по другим ответвлениям. Цепь единая, она оканчивается только одним хищником. Количество последующих членов всегда меньше тех, что были до него. Пример, который можно предложить: сосна — тля — божьи коровки — пауки — насекомоядные птицы — хищники.

Правильно построенные цепи паразитов отличаются от последовательностей плотоядных. В них последующие звенья вырастают по количеству, но в размерах они уменьшаются. Можно привести пример: трава — травоядные — блохи — жгутиконосцы.

Правильный процесс обмена энергией всегда должен продолжаться. Любой организм даже после смерти становится источником питания детритофагов. А остатки уничтожают редуценты. Но не вся энергия переходит к потребителям, так как они не могут усвоить большое количество за один раз. Детритные цепи можно наблюдать в любой экосистеме.

Тест по теме

Какие звенья входят в детритную пищевую цепь?

Начать тест(новая вкладка)

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Основные звенья

В каждой последовательности необходимо установить несколько звеньев, которые делятся на продуцентов, консументов и редуцентов. Различаются они способом питания — добычей органики и энергии для обеспечения процессов жизнедеятельности. Различие двух видов таких последовательностей в том, что пастбищный тип всегда начинается продуцентом, детритный — редуцентом. Но, оба в любом случае заканчиваются редуцентом. Каждое звено характеризуется своим способом получения энергии:

- Продуценты. Это звено характеризуется автотрофным типом питания. Автотрофы — формы жизни, способные к синтезу органических молекул из неорганики. Таким способом питания характеризуются растительный мир (в том числе водоросли, представители водной флоры) и цианобактерии. За счёт фотосинтетических процессов (или хемосинтетических) они способны синтезировать органические молекулы из углеродного диоксида и воды.

- Консументы. Принимают участие в обоих типах питания. Они занимают три средних трофических уровня и никогда не бывают начальным или завершающим звеном. Тип питания консументов — гетеротрофный. Источником органических компонентов и всех необходимых элементов служат готовые питательные вещества. Это различные фитофаги и хищные животные разных раскрасок.

- Редуценты (деструкторы). По способу пропитания они сапротрофы. Сходные с гетеротрофами, но питаются мёртвой органикой (мёртвые животные, опавшая листва, экскременты). Их особенность в том, что во время метаболических процессов организма они способствуют разложению органических соединений до неорганических, чем завершают круговой энергетический цикл (включая различные элементы). Потому являются завершающим сегментом любой цепи. Однако в деструкции они играют роль первого звена, являясь объектом пропитания для гетеротрофов-консументов.

Разнообразие типов пропитания способствует хорошей циркуляции энергии и необходимому многообразию формирующихся цепей в биоценозе. Каждое звено является новым трофическим сегментом, чётко принадлежащим определённой группе организмов.

Первый трофический уровень, как правило, занимают или продуценты с автотрофным типом питания, или деструкторы. Ко второму сегменту относятся консументы первого порядка, обычно представленные фитофагами (в детритной они могут быть хищниками). Третий и четвёртый всегда занимают консументы-хищники. Последний, пятый уровень закреплён за деструкторами-сапрофагами, которые разрушают связи в органических соединениях, способствуя их возвращению в категорию неорганических элементов.

Трофические уровни позволяют отследить циркуляцию энергии в экосистеме и выявить определённые зависимости. Зависимость, наблюдаемая при переходе энергии с уровня на уровень, называется законом 10%. Такое соотношение возникает в связи с тем, что часть энергии расходуется на обеспечение жизнедеятельности организма одного уровня. При переходе с уровня на уровень утрачивается 80−90% энергии по сравнению с предыдущим.

первичной энергии, образовавшейся в продуцентах, составляет 300 ккал/кв. м, при переходе на уровень первичных консументов происходит потеря 90% энергии и остаток составляет 30 ккал/кв. м, что является 10% по сравнению с предыдущим трофическим уровнем. При переходе к консументам второго порядка теряется ещё 80% энергии от предыдущего уровня и остаётся 6 ккал/кв. м. Это универсальная модель, которую можно применить к любому потоку поступления и расходования энергии.

По таким данным можно нарисовать графики, которые будут отображать все изменения при переходах и чётко покажут энергетическую зависимость пищевой цепи. При объединении нескольких моделей в точках взаимосвязи можно построить схему перемещения энергии между звеньями всех цепочек, образованных в конкретной экосистеме и увидеть полноценный рисунок биоэнергетической модели циркуляции.

Гетеротрофные организмы

Гетеротрофные организмы называют консументами, тип питания которых — поглощение готовых органических соединений. К этой группе относятся все животные (в том числе и человек), некоторые паразитические, хищные растения, бактерии и грибы. Эти организмы неспособны к самостоятельной генерации органических соединений.

Они бывают нескольких уровней. Консументы 1 порядка питаются автотрофными продуцентами, а консументы 1+n порядка — консументами предыдущего уровня (лиса ест мышей, хищная птица ест амфибий). Последний в цепочке — питание для редуцента.

Некоторые паразитические растения тоже частично перешли на гетеротрофный способ питания. А вот хищные растения (венерина мухоловка) используют мясо как источник азота, но в остальном — автотрофы. Гетеротроф — организм, получающий углерод из органики. Если организм из органики получает исключительно азот, а к генерации органических соединений, необходимых для потребления углерода, способен сам, то он автотроф.

Гетеротрофы тоже делятся на две группы — фотогетеротрофов и хемогетеротрофов:

- Фотогетеротрофы — организмы (преимущественно бактерии разных видов), нуждающиеся в энергии света для роста и развития. Отличие от фотоавтотрофов в том, что им необходимы готовые органические соединения, и сами они их создать не могут. Хороший пример — несерная группа пурпурных бактерий.

- Хемогетеротрофы также нуждаются в готовой органике, но вместо энергии солнца они используют энергию окислительно-восстановительных реакций (ОВР) неорганики. Это все животные (включая человека) и многие микроорганизмы.

О пастбищной цепи

Пастбищные пищевые цепи начинаются с организмов, жизнедеятельность которых поддерживает фотосинтез или реакций окисления неорганических соединений. По-другому их называют цепи выедания. Их примером может стать взаимодействие обитателей луга. Оно начинается с растения, которое улавливает энергию солнца и трансформирует ее в органические вещества. Бабочка берет нектар цветка растения. Это второе звено в цепи. Хищная стрекоза ловит бабочку, стрекозу — лягушка, которая прячется в траве. Уж поглощает амфибию, но сам становится добычей птицы, пролетающей мимо.

Цепь, которая идет от растения через бабочку, указывает направление движения органических веществ и энергии. Ее организация в океанах и морях ступенчатая, поскольку водоросли живут только на глубине проникновения света (до 200 м). Это вынуждает гетеротрофов, обитающих в глубинах, ночью подниматься на поверхность за едой. Утром они вновь опускаются на дно, преодолевая каждый день расстояние не менее 1000 м.

Гетеротрофы, обитающие в более глубоких слоях, дожидаются утра. Они поднимаются вверх, чтобы утолить голод за счет организмов, которые в это время опустились с поверхности вод. В этой связи некоторые ученые предлагают рассматривать толщу вод как единый биогеоценоз. Другие настаивают на том, что она устроена слишком сложно. Условия обитания у поверхности и на глубине различны, в связи с чем важно рассматривать экосистемы раздельно.

Завершающая стадия

Любую пищевую цепь завершают редуценты или деструкторы. Это организмы, способные к разложению органических соединений в ходе своей жизнедеятельности до первоначальной неорганики. Переработка разлагающихся растений и останков животных. Представители этой группы — бактерии и некоторые грибы.

Роль редуцентов в экосистеме огромна. Именно благодаря их работе, трофические цепи завершаются, происходит циклическое движение энергии и круговорот веществ. С их помощью в почву попадает вода, микро- и макроэлементы неорганики, которые потом используют продуценты.

Деструкторы, или же сапрофаги (бактерии и грибы), используют энергию распада химических связей мёртвой органики. Они потребляют больше всего энергии, запасённой и дошедшей до этого уровня, в ходе всей цепи. Как правило, распад органики происходит до углекислого газа, аммиака, воды, металлов и водорода. Переработанная органика в почве называется гумус. Технически деструкторы — это те же гетеротрофы, потому иногда их называют микроконсументами.

Начальный этап

Начальным звеном пастбищной цепи являются продуценты. Это автотрофные организмы, способные к самостоятельному синтезу органических веществ. Такая группа состоит исключительно из растений, использующих солнечную энергию.

Фотосинтез — процесс создания молекул глюкозы при участии квантов света, захваченных поверхностью листа из углекислого газа и воды. Молекулы кислорода — это побочный продукт фотосинтеза.

Растения добывают питательные вещества из крахмала и почвы. Дальнейшие компоненты, необходимые для роста и развития растения, создают самостоятельно. Они являются первым звеном пищевой последовательности, иначе говоря — находятся на первом трофическом уровне.

Помимо фотосинтеза, важную роль играет хемосинтез — высвобождение энергии химических связей. Данные сложные процессы помогают автотрофам трансформировать «сырые» компоненты питательных компонентов и неорганические соединения в энергию и органику. Растения получают питание из почвы, дождя и солнечного света. По способу добычи энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов (фотосинтез) и хемоавтотрофов (хемосинтез).

- Фотоавтотрофы — основоположники процесса фотосинтеза, подразумевающего создание органики из углекислого газа и воды с помощью энергии света.

- Хемоавтотрофы — процесс высвобождения энергии химических связей во время создания органики из неорганических соединений.

Основная масса автотрофов — фотоавтотрофы. Это и зелёные растения, и цианобактерии, и водоросли. Хемотрофы настолько малочисленны, что их роль в экосистеме крайне мала.

Существенное отличие водных экосистем от наземных в том, что в первых продуцентами являются микроорганизмы, цианобактерии и водоросли. Во вторых преобладают крупные растения, начиная травами и заканчивая деревьями.

Автотрофы

Автотрофы, или же продуценты — это живые существа, производящие собственную пищу. Или же иными словами, это органические вещества из простых составляющих, например, двуокиси углерода.

Важно! Автотрофы – главная основа любой экосистемы во всем мире. Они являются составляющими большинства пищевых структур. А их энергия, полученная в результате фотосинтеза либо же хемосинтеза, поддерживает жизнедеятельность всех остальных живых организмов.

Таким образом, автотрофы – это производители в пищевой цепочке.

Рис. 1. Пищевые цепочки в природе В природе известны два типа автотрофов:

- Фотоавтотрофы.

К данному виду относятся существа, участвующие в фотосинтезе – растения, преобразующие солнечную энергию в сложные комбинации. То есть сахара, полученные из углекислоты вследствие работы фотосинтеза. По подобному принципу живут и водоросли с цианобактериями. - Хемоавтотрофы.

Благодаря химическим взаимодействиям неорганических соединений, происходит поступление органических веществ в организмы экосистемы. Этот процесс носит название “хемосинтез”.

Основные участники

У пищевой цепочки подобного типа есть несколько звеньев. В них состоят растительные, животные организмы и бактерии. Участников можно разделить на такие группы:

- продуценты — организмы, способные самостоятельно генерировать энергию для жизнедеятельности, или автотрофы;

- консументы — организмы с пищеварительным трактом, которые существуют благодаря поеданию консументов или организмов, подобных себе, но низшего уровня (например, сова питается мышами);

- редуценты — микроорганизмы, пищей которым служат остатки органических соединений (детрит).

Чтобы правильно составить пастбищную пищевую цепь, следует знать детали местности и особенности региона обитания ее участников. Это леса, луга, озера и моря. Водные пищевые цепи питания более длинные, могут отличаться значительным количеством звеньев (5−7 и более). Первым звеном идут растения. Не начальным пищевым звеном являются растительноядные животные и бактерии, которые активны после гибели живых организмов.

Удаленность организма пищевой цепи от продуцентов называют пищевым (трофическим) уровнем. Организмы, которые получают энергию солнца через одинаковое количество ступеней в цепочке, принадлежат одному уровню:

- на первой ступени находятся зеленые растения, которые могут сами изготовить себе питание благодаря солнцу;

- на второй — травоядные животные;

- на третьей — хищники, которые поедают травоядных;

- на четвертой — вторичные хищники.

Организмы могут занимать любой из уровней в цепи. Все зависит от того, какие источники пополнения энергетических запасов используют.

Начальное звено

Начинаются пастбищные цепи всегда с продуцентов. Это растительные живые организмы, которые по характеру питания разделяются на автотрофов и хемотрофов. Каждый из этих типов функционирует по-своему:

- Автотрофы. Улавливают солнечное излучение с длиной волны 380−710 нм. На земле это цветковые растения, хвойные, мхи, другие организмы, в клеточных структурах которых есть хлоропласты. В воде можно указать на зеленые водоросли, фитопланктон. К фотосинтезу способны некоторые бактерии, использующие пигмент бактерио-хлодан. Однако в результате деятельности они не выделяют кислород. Основные вещества, необходимые автотрофам для фотосинтеза — углекислый газ, вода, азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.

- Хемотрофы. Микроскопические вещества, которые при попадании в комфортную среду начинают постепенно окислять органические и неорганические соединения. В результате окислительно-восстановительных процессов выделяется энергия. Возможны следующие реакции: аэробные (в присутствии кислорода) и анаэробные (без него). Известно несколько тысяч видов подобных организмов и ежегодно открываются новые.

Суммарная масса продуцентов на планете — 95% от всех живых организмов. Ежегодно на Земле они вырабатывают до 100 млрд т органических веществ, которые можно употреблять в свежем виде, тереть, сушить, заготавливать на зиму. За этот же промежуток времени примерно столько же вещества окисляется, трансформируясь в углекислоту и воду.

Продолжение цепочки

Консументы представлены тремя видами живых организмов. Каждый из них занимает свое место в пищевой цепи. По характеру питания можно установить таких участников:

- Консументы 1 порядка — травоядные (фитофаги). Потребляют продуценты — коренья, плоды, траву, нектар, семена. Это большинство насекомых, зайцы, бобры, хомяки, ламантины, беспозвоночные, сухопутные черепахи и другие организмы.

- Консументы 2 порядка — хищники (поедающие фитофагов). Питаются травоядными существами. Среди них — волки, рыси, лисы, медведи, акулы, соколы, ястребы.

- Консументы 3 порядка — падальщики (питанием им служат хищники). Наиболее известные паразитические представители — шакалы, еноты, грифы, жуки-могильщики, пираньи, термиты, гиены.

Финальная группа

Представлена редуцентами — одноклеточными или многоклеточными, питательной средой для которых являются отмершие организмы (растения и животные). Разлагаемые с помощью одноклеточных структур останки носят название детрит. После процесса разложения его употребляют растения и пастбищная цепочка питания в биоценозе замыкается.

В системе взаимодействия всех составляющих цепи главная роль отводится продуцентам. Недостаток света, воды, минералов ведет к гибели растений. Это вызывает жесткую конкуренцию за выжившие виды трав и кустарников, а при их вымирании — постепенное снижение популяции травоядных и хищников. В определенный момент не остается пищи для редуцентов.

О том, какое значение имеют растения на Земле, указывают многочисленные исторические факты. Например, 60 миллионов лет назад, во время Великой меловой катастрофы, внезапно вымерло много видов рептилий и растений. Вместе с ними остались в истории мозазавры, плезиозавры (обитатели морей) и множество моллюсков. Причиной этому послужило отсутствие солнечного света (Землю покрыло облако пыли), из-за чего вымер фитопланктон — первое звено в древней пищевой цепи.

викторина

1. Что вы можете найти морскую экосистему?A. Берег рекиB. ПрудC. Берег пляжаD. Озеро

Ответ на вопрос № 1

С верно. Морские экосистемы отличаются от пресноводных экосистем наличием растворенных соединений, особенно солей (Na, Cl). Реки, пруды и озера – все это пресноводные водоемы. Берег пляжа подвергается воздействию прилива, покрытого соленой морской водой, а затем вновь обнажается. Берега считаются литоральными зонами морской экосистемы.

2. Какую пищевую цепь вы можете найти в морской экосистеме, если предположить, что стрелки указывают в направлении потока энергии?A. Трава → кузнечик → мышь → змея → ястребB. Ястреб → змея → мышь → кузнечик → траваC. Дельфин → Морские выдры → Морские ежи → Морские водорослиD. Морские водоросли → морской еж → морские выдры → дельфин

Ответ на вопрос № 2

D верно. Вариант А – это пищевая цепочка наземной экосистемы. Опции B и C имеют стрелки, которые указывают в противоположном направлении потока энергии. Ответ D – это пищевая цепь в морских экосистемах со стрелками, указывающими в правильном направлении.

3. Сколько энергии передается от одного трофического уровня к следующему в пищевой цепи?A. 100%B. 50%C. 10%D. 0%

Ответ на вопрос № 3

С верно. Энергия постоянно теряется при переходе с одного трофического уровня на другой. Приблизительно 90% энергии используется для поддержания жизни организм и преобразуется в тепловую энергию, оставляя только 10% от первоначального количества энергии, доступного для передачи.

Источник