Парк у петровского пруда

Небольшой пруд, образовавшийся на месте огромного гранитного валуна — Гром-камня, извлеченного из земли в 1769 году и ставшего постаментом всемирно известного памятника Петру I, «Медного всадника», одного из символов Санкт-Петербурга. Флора сосудистых растений памятника природы насчитывает более чем 150 видов, среди которых есть редкие и требующие особой охраны.

| Полное наименование: | Памятник природы регионального значения «Петровский пруд» | ||||

| Краткое наименование: | Памятник природы «Петровский пруд» | ||||

| Расположение: | Приморский район Санкт-Петербурга, территория муниципального образования муниципальный округ Лахта-Ольгино | ||||

| Дата объявления: | 15 февраля 2011 года | ||||

| Площадь: | 3,1 гектара | ||||

| Цель объявления: | Сохранение природного комплекса Петровского пруда | ||||

| Нормативные акты: |

| Архитекторы: | Готман А. Д. Гаврилов Ф. |

| Год постройки: | 1837-1840 |

| Стиль: |

Фото временное

Большой Петровский парк

1837-1840 — инж. генер.-лейтенант Готман А. Д., садовый мастер — Гаврилов Ф.

Восточная часть Петровского парка

Западная часть Петровского парка

территория бывшего Придворного воскобойного завода

Петровский парк

На территории Петровского парка в разное время находились:

Английской гребной клуб — впоследствии Английское гребное общество «Стрела»

Участок для устройства народных гуляний С.-Петербургского городского попечительства о народной трезвости

План Большого Петровского

парка. 1846 г.

План Большого Петровского и Малого

Петровского парка. 1880 г. [209]

Создан в 1837-1840 гг. по повелению имп. Николая I в восточной части Петровского острова — на незастроенной местности, а также на примыкающих к ней территориях: с запада — упраздненного Придворного воскобойного завода, с юго-запада — б. Александровской мануфактуры. Устройство осуществлялось на городские средства Комитетом городских строений.

Автор проекта парка и пяти мостов в нем и руководитель работ — председатель комитета, инж. генер.-лейт. А. Д. Готман. Садовый мастер — Ф. Гаврилов.

Создание пейзажного парка проходило в два этапа.

В 1837-1839 гг. устроена первая, большая его часть, располагавшаяся от восточной оконечности Петровского острова до территории б. воскобойного завода.

Естественные заливы на територии парка были превращены в два больштх пруда, соединенных протоками друг с другом и р. М. Невой. В одном из прудов создан искусственный островок и возведено 5 деревянных мостов. Два — через р. Ждановку: Кадетский (мост Красного курманта, расположенный напротив гл.здания Второго кадетского корпуса; Ждановский вел на дамбу Тучкова моста. Три моста — 1-й, 2-й и 3-й Петровские — перекинуты через протоки парковых прудов.

От Ждановского моста через весь парк проложены ездовые аллеи, огороженные надолбами, ширина аллей 10,67 м. Они шли вдоль реки Ждановки и М. Невы, огибая пруды. Вдоль ездовых аллей проходили пешеходные дорожки шириной 2,13 м. Края дорожек выстланы дерном. В восточной части парка устроена обширная площадка овальной формы.

Древесные и кустарниковые куртины на территории парка чередовались с обширными естественными лесными и луговыми местностями. Насаждения: береза, липа, клен, тополь, ясень, рябина, ива, акация, боярышник, жимолость, спирея, дерен, сирень, шиповник.

В 1840 г. устроена вторая часть парка на территории б. Придворного воскобойного завода. Здесь вдоль северной части проходил участок Петровского шоссе (Петровский пр.), проложены ездовые аллеи и пешеходные дорожки. В этой части парка преобладал природный сосновый лес. Площадь парка — 28,79 га.

В 1841 г. по указу имп. Николая I петровский остров был пожалован цесаревичу вел. кн. Александру Николаевичу. Основная территория Петровского парка находилась в ведении С.-Петербургского городского общественного управления и содержалась на городские средства.

В 1844-1865 гг. парк состоял в ведении правления 1-го округа путей сообщения и публичных зданий. Средства выделялись из городского бюджета.

В 1865 г. по повелению имп. Александра II участок парка у 3-го Петровского моста, выходивший к р. М. Неве, площадью 0,33 га, был передан Английскому гребному клубу (впоследствии Английское гребное общество «Стрела»). Позже размер переданного участка сократился до 0,26 га.

В 1865 г. парк снова перешел в ведение С.-Петербургского общественного управления.

В 1876 г. на обширной парковой площадке, недалеко от ждановского моста, на высоком постаменте выстроена деревянная прямоугольная в плане открытая беседка с десятью столбами и крышей. К двум входам в беседку вели высокие деревянные лестницы. В 1885 г. в парке высажено 140 деревьев, исправлены дорожки.

В 1899 г. по повелению имп. Николая II восточная часть парка площадью 13,62 га безвоздмездно передана С.-Петербургскому городскому попечительству о народной трезвости для устройства народных гуляний и развлечений. В нее вошел и участок ранее предоставленный Английскому гребному обществу «Стрела», со всеми его постройками. На территори парка, занятой попечительством, были построены театр, открытая сцена, катальные горы, карусели, качели, лодочная пристань, чайная, несколько столовых и квасных и др. павильоны.

Создание парка в 1837-1840 гг. осуществляли: производитель работ — инж.-капитан И. Ф. Буттац, строительство деревянных мостов — купец В. Я. Пальгунов.

План СПб 1901 г.

План СПб 1914 г.

К 1913 году в парке появились цветочные посадки в клумбах, на газоны ставили кадки с экзотическими растениями.

В 1924-1925 гг. у Ждановского моста был построен стадион им. Ленина. Центральную протоку, соединявшую пруды, в 1920-е гг. передали заводу «Спецтранс», корпуса этого предприятия отрезали парк от Малой Невы. Сейчас площадь парка составляет 6,2 га, планировка не имеет четкой системы.

Памятник регионального значения. (Кира Обухова, «Фонтанка.ру»)

Источник

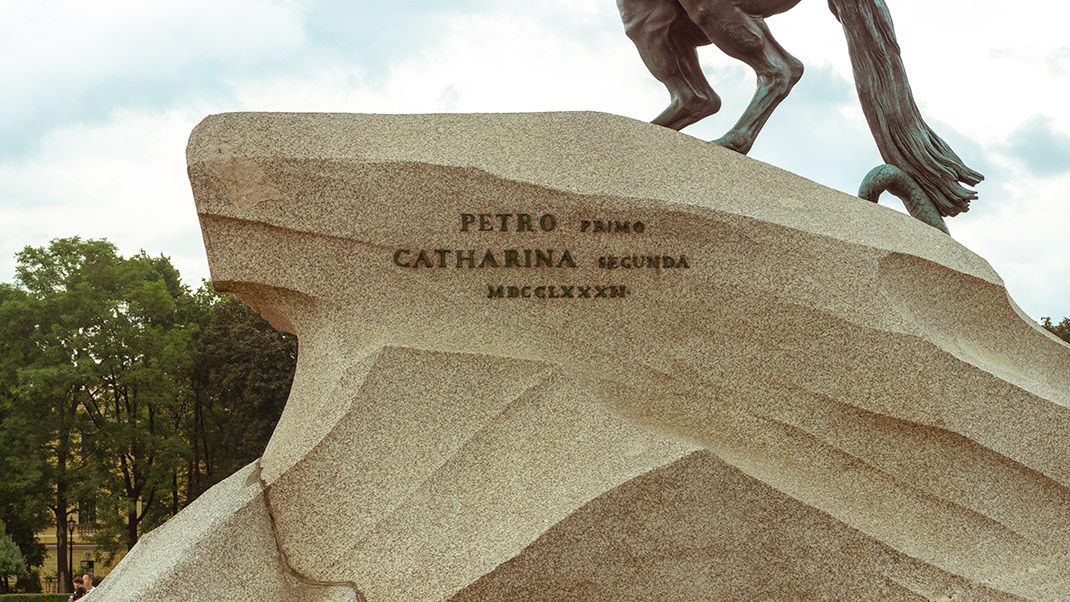

Петровский пруд. История появления Гром-камня

Приветствую всех читателей моего блога. Сегодня мы с вами совершим небольшое путешествие во времена правления Екатерины II и поговорим об истории самого популярного памятника в Санкт-Петербурге. Конечно же, речь пойдет о Медном всаднике. Я уже писал об истории этого монумента, а сегодня хотел бы рассказать о местах, связанных с появлением Гром-камня — огромного валуна, на котором установлен памятник великому императору.

Немного истории

Далеко не все туристы, делающие селфи у ног вздыбленного коня, задумываются о том, откуда же появился этот внушительных размеров валун, служащий постаментом для скульптуры. По меркам XVIII века, камень прибыл к нам издалека. От исторического района Конная Лахта, откуда он был доставлен в столицу, до современного места его установки чуть больше 15 километров по прямой.

Первоначальная идея скульптора Этьена Фальконе не предполагала использование для постамента единого камня, мастер просто не рассчитывал, что можно найти подножье таких размеров. К тому же у автора уже был готов проект, в котором пьедестал должен был быть составлен из нескольких блоков меньших размеров. Однако в 1768 году, благодаря давнему поставщику строительных материалов, крестьянину Семену Вишнякову, валун требуемых размеров был наконец найден. Длина камня составляла 44 фута (13,41 м), ширина — 22 фута (6,71 м), высота — 27 футов (8,23 м).

Каменная глыба получила свое современное название благодаря тому, что по легенде в нее попал разряд молнии. Вообще, мифов и легенд, связанных с памятником, существует достаточно много. Например, одна из историй говорит, что Петр I, бывавший в этих местах, лично поднимался на камень, чтобы оглядеть окрестности. Есть и другая легенда, в которой статуя императора на коне представляется как всадник Апокалипсиса, возвышающийся на краю дикой скалы. Скорее всего, этот образ родился у старообрядцев, не принимающих петровских преобразований.

Не обходят стороной Медного всадника и любители таинственных теорий заговора. Есть теории, например, о том, что памятник был установлен здесь еще до Екатерины, что приказывала установить памятник не она, и вообще это не Петр. Но давайте оставим эти рассуждения для более мистически направленных каналов и отправимся к Петровскому пруду, откуда и был доставлен Гром-камень.

Петровский пруд

Место, на котором располагался камень до его доставки в Санкт-Петербург, сегодня является частью города, находится оно примерно в пяти километрах от железнодорожной платформы «Ольгино». С течением времени пространство, которое занимал Гром-камень, было заполнено водой, и сегодня оно представляет собой живописный пруд, названный Петровским.

Работы по перевозке камня в город велись на протяжении двух лет, причем большую часть этого времени заняла доставка исполинского пьедестала к берегу Финского залива. Дальнейший путь по воде до Исаакиевской пристани занял еще полгода. Кстати, посмотреть на передвижение валуна приезжала и сама императрица Екатерина II.

В наши дни вокруг Петровского пруда проложены небольшие тропинки, установлены информационные стенды с информацией об истории пруда и местной флоре и фауне.

Ольгинский валун

Если от ж/д станции «Ольгино» выйти к берегу Финского залива и повернуть направо, то можно увидеть еще один громадный валун, названный Ольгиным. Существует ошибочное мнение, что это часть Гром-камня, но современные исследования говорят, что эти камни имеют разный состав, и не могут быть частями одного.

Пусть эта громадина и не связана с Петром, зато недалеко есть еще одна достопримечательность, относящаяся к российскому императору, — Петровская сосна. Согласно преданию, где-то в этих местах Петр I в 1724 году спас несколько человек — их корабль сел на мель. По этой легенде, император, находясь в ледяной воде, сильно простудился, и эта простуда в дальнейшем стала причиной его смерти.

Сосна, как свидетель тех давних событий, стала одним из символов культа Петра. Естественно, то растение, которое мы видим здесь сегодня, никакого отношения к Петру не имеет, посажено оно было в 2000 году. Тем не менее летом здесь можно встретить немало отдыхающих, прогуливающихся по берегу или расположившихся в тени деревьев.

Не могу сказать, что прогулка по берегу принесла мне огромное удовольствие. Водоросли, выносимые сюда морем, в жаркую погоду имеют просто несносный запах. Есть и еще одна «изюминка»: если вы решите прогуляться в западную часть пляжа, будьте готовы, что здесь можно встретить любителей позагорать полностью обнаженными.

Но возвращаемся к истории петровских мест. Даже несмотря на некоторые детали, я рекомендую всем любителям природы посетить эту местность, здесь легко можно совместить прогулку по лесу с экскурсом в давние времена Российской империи. Если у вас еще останется свободное время, то в этот же день вы вполне можете успеть доехать до Сестрорецка и посетить большой парк «Дубки» или музейный комплекс «Шалаш», посвященный В. И. Ленину.

Если кратко, в целом:

- небольшая прогулка по историческим местам; добраться до Ольгино очень просто, поездка на автобусе или электричке займет около получаса; учитывайте специфику пляжа при планировании поездки.

Источник

Гром-камень в Лахтинском лесу.Приневские земли с 1323 г., согласно Ореховецкому договору со Швецией, официально вошли в состав владений Великого Новгорода. В Обыскной книге Спасско-Городенского погоста 1573 г. впервые в районе Лахты упоминается деревня «на Ковдуи» – по предположению историка Н. В. Михайлова впоследствии ставшая Конной, или Конной Лахтой. Ее жители занимались сельским хозяйством; угодья (в том числе вблизи нынешнего Петровского пруда) были получены за счет сведения лесов. С 1617 г. территория вошла в состав ингерманландских владений Швеции, и в это время здесь стало преобладать финское население.

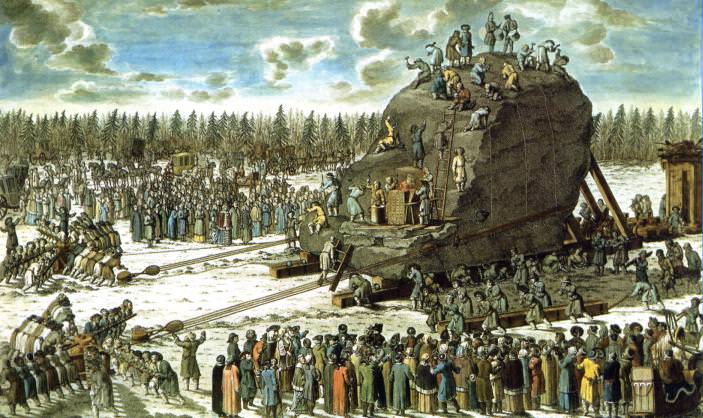

Гром-камень в Лахтинском лесу.Приневские земли с 1323 г., согласно Ореховецкому договору со Швецией, официально вошли в состав владений Великого Новгорода. В Обыскной книге Спасско-Городенского погоста 1573 г. впервые в районе Лахты упоминается деревня «на Ковдуи» – по предположению историка Н. В. Михайлова впоследствии ставшая Конной, или Конной Лахтой. Ее жители занимались сельским хозяйством; угодья (в том числе вблизи нынешнего Петровского пруда) были получены за счет сведения лесов. С 1617 г. территория вошла в состав ингерманландских владений Швеции, и в это время здесь стало преобладать финское население. Трасса движения Гром-камня (основной и запасной варианты) В 1768 г., когда в окрестностях столицы начались поиски подходящего камня для пьедестала памятника Петру I, создаваемого Э. Фальконе, земли близ д. Конной, где ныне расположен пруд, принадлежали графу Я. А. Брюсу. Территория находилась под лесом и частично использовалась под сельскохозяйственные угодья. Сведения об огромном валуне в окрестностях Лахты, называемом Камень-Гром (из-за того, что одна сторона у камня была «отколота сильным громом»), представил в Контору строений казенный крестьянин С. Г. Вишняков. Вес валуна до начала обработки составлял около 1800 т. Для извлечения камня под началом руководителя работ капитана Ласкари в 1769 г. была произведена расчистка территории от леса и кустарника и разбивка плана раскопа валуна. Контуры раскопа определялись следующим образом: во все стороны по 25.5 м и в глубину 4.3 м. У самого камня, в месте устройства «подушки» под его будущее основание, дно ямы опускали еще ниже, до отметки 5.5 м (то есть в горизонте морены). Кроме того, был отрыт подъемный желоб (шлюз) длиной около 215 м для вытаскивания камня на поверхность земли. С помощью специальных подъемных механизмов – рычагов и воротов – 12 марта 1769 г.камень был приподнят на ребре с одного бока на другой и обрушен на «исподний бок» переворотом на подготовленную подушку из хвороста.

Трасса движения Гром-камня (основной и запасной варианты) В 1768 г., когда в окрестностях столицы начались поиски подходящего камня для пьедестала памятника Петру I, создаваемого Э. Фальконе, земли близ д. Конной, где ныне расположен пруд, принадлежали графу Я. А. Брюсу. Территория находилась под лесом и частично использовалась под сельскохозяйственные угодья. Сведения об огромном валуне в окрестностях Лахты, называемом Камень-Гром (из-за того, что одна сторона у камня была «отколота сильным громом»), представил в Контору строений казенный крестьянин С. Г. Вишняков. Вес валуна до начала обработки составлял около 1800 т. Для извлечения камня под началом руководителя работ капитана Ласкари в 1769 г. была произведена расчистка территории от леса и кустарника и разбивка плана раскопа валуна. Контуры раскопа определялись следующим образом: во все стороны по 25.5 м и в глубину 4.3 м. У самого камня, в месте устройства «подушки» под его будущее основание, дно ямы опускали еще ниже, до отметки 5.5 м (то есть в горизонте морены). Кроме того, был отрыт подъемный желоб (шлюз) длиной около 215 м для вытаскивания камня на поверхность земли. С помощью специальных подъемных механизмов – рычагов и воротов – 12 марта 1769 г.камень был приподнят на ребре с одного бока на другой и обрушен на «исподний бок» переворотом на подготовленную подушку из хвороста. Движение Гром-камня к Финскому заливу зимой 1769-1770 гг. 1 апреля 1769 г. началась транспортировка Гром-камня по специально подготовленной трассе общей длиной 7.85 км. Для транспортировки были созданы уникальные технические устройства, в частности, «шаровые машины», где использовался принцип шарикоподшипника. Транспортировка камня продолжалась почти год, причем основное передвижение производилось в холодный период – с ноября 1769 по март 1770 г. 27 марта 1770 г. Гром-камень был подтащен к специально построенному пирсу на берегу Финского залива, западнее Лахтинского разлива. В начале августа 1770 г. Гром-камень был погружен на построенное для него судно и 26 сентября был доставлен на Исаакиевскую пристань в Петербурге.

Движение Гром-камня к Финскому заливу зимой 1769-1770 гг. 1 апреля 1769 г. началась транспортировка Гром-камня по специально подготовленной трассе общей длиной 7.85 км. Для транспортировки были созданы уникальные технические устройства, в частности, «шаровые машины», где использовался принцип шарикоподшипника. Транспортировка камня продолжалась почти год, причем основное передвижение производилось в холодный период – с ноября 1769 по март 1770 г. 27 марта 1770 г. Гром-камень был подтащен к специально построенному пирсу на берегу Финского залива, западнее Лахтинского разлива. В начале августа 1770 г. Гром-камень был погружен на построенное для него судно и 26 сентября был доставлен на Исаакиевскую пристань в Петербурге. КувшинкаПамятник природы «Петровский пруд» включает в себя водоем искусственного происхождения и прилегающую к нему территорию.

КувшинкаПамятник природы «Петровский пруд» включает в себя водоем искусственного происхождения и прилегающую к нему территорию. ЛягушатаБлагодаря соседству территории с крупным лесным массивом и разнотравными лугами, фауна памятника природы достаточно разнообразна, несмотря на небольшую площадь.

ЛягушатаБлагодаря соседству территории с крупным лесным массивом и разнотравными лугами, фауна памятника природы достаточно разнообразна, несмотря на небольшую площадь.