- Нефтегазовый резерв Западной Сибири

- Характеристика нефтяного комплекса Западной Сибири

- Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение, характеристика, перспективы, проблемы, потребители

- Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение

- Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы

- Бассейны

- Управляющие структуры

- Развитие хозяйства

- Особенности перевозки

- Трубопроводы

- Причины упадка промышленности в 90-е годы

- Задачи

- Акционирование и приватизация

- Состояние сырьевой основы

- Прогнозы

- Заключение

Нефтегазовый резерв Западной Сибири

Арктические районы Сибири с точки зрения геологии и геофизики — один из немногих слабоизученных российских регионов. Целенаправленные исследования этой территории проводились почти полвека назад. Однако именно здесь, вблизи северных границ страны, сосредоточены значительные запасы нефти и газа.

В течение двух лет ученые из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН проводили комплексное изучение Енисей-Хатангского регионального прогиба с использованием самых современных подходов. В результате обобщения огромного массива данных в западной части исследуемой территории были выявлены толщи, способные производить большие объемы нефти и определены очаги генерации, пути миграции и зоны аккумуляции жидких углеводородов.

Целенаправленное проведение геологоразведочных работ в этом регионе позволит существенно нарастить минерально-сырьевую базу России и уже через 10-20 лет довести добычу нефти в этом регионе до 10 млн тонн

В Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН проведен комплекс геологических, геохимических, литологических, петрофизических и других исследований Енисей-Хатангского регионального прогиба, который является крупнейшим научным обобщением по геологии и нефтегазоносности южной части полуострова Таймыр за последние 40 лет.

Енисей-Хатангский региональный прогиб расположен в арктических районах Сибири и является одним из немногих слабоизученных регионов России, высокоперспективных для открытия месторождений нефти и газа. В географическом отношении район исследований расположен в южной части полуострова Таймыр, на территории Красноярского края.

Целенаправленные геолого-геофизические исследования Енисей-Хатангского регионального прогиба проводились главным образом в 50—80-х гг. прошлого столетия. Значительный вклад в его изучение внесли И. С. Грамберг, А. Э. Конторович, В. Д. Накоряков, Л. Л. Кузнецов, В. Н. Сакс, В. Г. Сибгатулин, Б. А. Соколов, Д. С. Сороков и Д. Б. Тальвирский. На этом этапе исследований были выявлены основные особенности геологического и тектонического строения Енисей-Хатангского регионального прогиба, определено его взаимодействие с обрамляющими структурами и выполнены первые оценки перспектив нефтегазоносности. В последующие десятилетия геологоразведочные работы в этом регионе носили несистемный, фрагментарный характер, а накопленный геолого-геофизический материал не анализировался на современном научном уровне.

В настоящее время геологическое изучение арктических районов Сибири возобновлено. В Енисей-Хатангском региональном прогибе выполняются сейсморазведочные работы в рамках программ Федерального агентства по недропользованию. Активное участие в изучении региона принимают крупнейшие отечественные компании ОАО «Роснефть» и ОАО «Газпром». В 2009 г. компанией ОАО «Роснефть» в этом районе открыто Байкаловское нефтегазоконденсатное месторождение.

Проведенный Институтом нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН в 2008—2009 гг. комплекс геологических, геохимических, литологических, петрофизических и других исследований, включающий всесторонний анализ геолого-геофизических материалов, является крупнейшим научным обобщением по геологии и нефтегазоносности Енисей-Хатангского регионального прогиба за последние 40 лет.

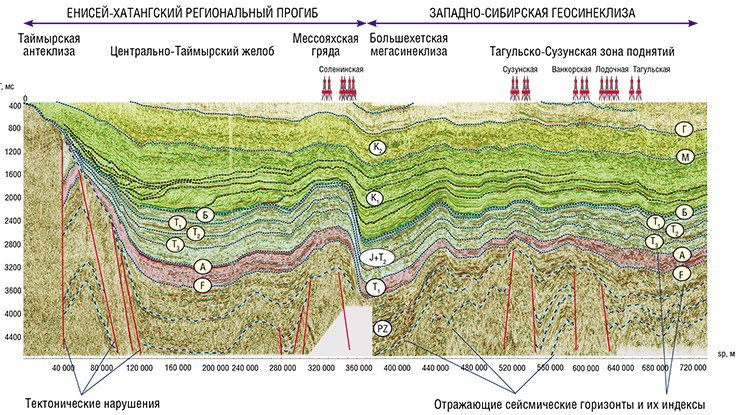

Сам прогиб традиционно рассматривается в составе Сибирской платформы, в административном плане охватывающей большую часть Красноярского края, Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В рамках существующих тектонических схем на западе он граничит с Западно-Сибирской геосинеклизой, на севере – с Таймырской складчатой областью, на юге – с Курейской синеклизой, на востоке – с Анабаро-Хатангской седловиной.

На территории древней Сибирской платформы месторождения нефти и газа сосредоточены в рифейских, вендских и нижнекембрийских отложениях, возраст которых составляет 540—850 млн лет. Ловушки, контролирующие эти залежи, связаны с песчаными и карбонатными горизонтами и имеют чрезвычайно сложное геологическое строение. Поиск, разведка и эксплуатация венд-кембрийских нефтегазовых месторождений требует разработки новых, нетрадиционных методических подходов и технологий.

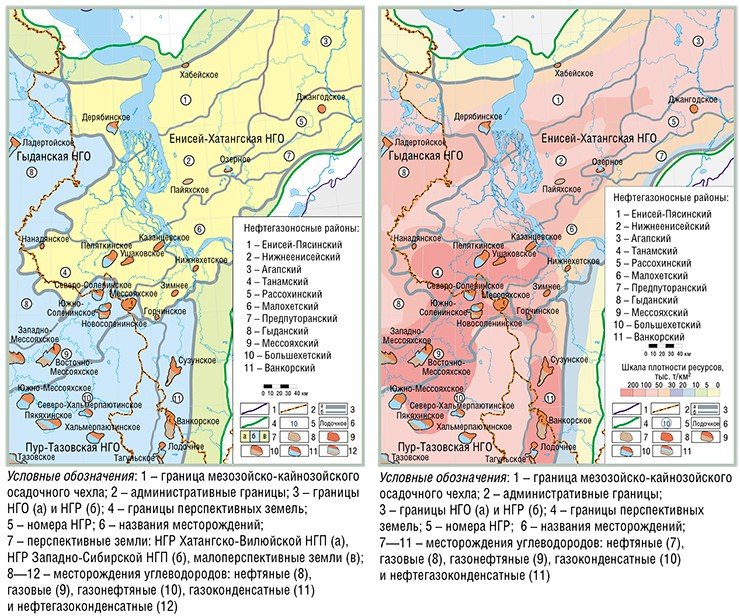

Енисей-Хатангский региональный прогиб в нефтегазоносном отношении выделен в составе одноименной нефтегазоносной области (НГО), граничащей на западе с Гыданской НГО, входящей в состав Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП). В пределах Енисей-Хатангской НГО в настоящее время открыто 17 месторождений нефти и газа. Большая часть залежей углеводородов в этом регионе сконцентрирована в меловых песчаных горизонтах, возраст которых составляет 95—145 млн лет; три месторождения приурочены к средне-, верхнеюрским отложениям, формирование которых происходило 145—170 млн лет назад. Большинство месторождений газовые и газоконденсатные. Нефтяные залежи открыты в меловых отложениях на Пайяхской, Новосоленинской и Байкаловской площадях.

Таким образом, несмотря на тектоническую приуроченность Енисей-Хатангского регионального прогиба к древней Сибирской платформе, интерес в отношении нефтегазоносности здесь представляют более молодые стратиграфические уровни, с которыми связаны основные запасы и ресурсы углеводородов на территории Западной Сибири.

В Западно-Сибирской НГП большая часть залежей углеводородов сконцентрирована в мезозойских песчаных пластах и контролируется локальными поднятиями и структурно-литологическими ловушками, имеющими более простое геологическое строение, чем на Сибирской платформе. Методика поиска и разведки этих объектов в Западно-Сибирском регионе отрабатывалась на протяжении полувека, и в настоящее время ловушки этого типа надежно выявляются сейсмическими методами. Аналогичные объекты, перспективные на наличие нефти и газа, получили развитие и в Енисей-Хатангском региональном прогибе.

Строение нефтегазоперспективной части геологического разреза Енисей-Хатангского регионального прогиба имеет свои особенности. В мезозойско-кайнозойском осадочном чехле рассматриваемой территории выделяются три регионально нефтегазоносных мегакомплекса осадочных пород: юрский, неокомский (берриас-нижнеаптский) и апт-альб-сеноманский (J, K1 и K2 соответственно).

Все мезозойско-кайнозойские нефтегазоперспективные мегакомплексы контролируются в кровле регионально развитыми глинистыми покрышками (флюидоупорами), к которым приурочены отражающие сейсмические горизонты. В качестве самостоятельного нефтегазоперспективного комплекса выступают палеозойские отложения (PZ), которые в Енисей-Хатангском региональном прогибе и на сопредельных территориях Западной Сибири представлены нормально-осадочными платформенными отложениями.

В северных и арктических районах Западной Сибири получили развитие многочисленные месторождения с гигантскими запасами газа. В то же время в рассматриваемой провинции, как и в других НГП России, остро стоит проблема поиска жидких углеводородов. Исследования, проведенные специалистами ИНГГ СО РАН, показали, что в западной части Енисей-Хатангского регионального прогиба в разрезах средне-, верхнеюрских и неокомских отложений присутствуют толщи, способные производить большие объемы нефти. В рамках проведенных исследований выделены очаги генерации жидких углеводородов, показаны пути их миграции и спрогнозированы зоны аккумуляции.

Комплексный анализ полученных материалов позволил выполнить количественную оценку ресурсов нефти, газа и конденсата исследуемой территории, построить карту плотностей ресурсов углеводородов, оценить состояние недропользования, разработать рекомендации по развитию геологоразведочных работ и лицензированию недр.

Согласно выполненной в ИНГГ СО РАН количественной оценке начальные геологические ресурсы углеводородов, сконцентрированных в мезозойских отложениях Енисей-Хатангской НГО, составляют 11 млрд т, извлекаемые – 7 млрд т.

Целенаправленное проведение геологоразведочных работ в этом регионе позволит перевести эти ресурсы в запасы промышленных категорий, существенно нарастить минерально-сырьевую базу России и уже через 10—20 лет довести добычу нефти и газа в этом регионе до 10 млн т и 30—40 млрд м 3 соответственно.

Геология нефти и газа Сибирской платформы / А. С. Анциферов, В. Е. Бакин, И. П. Варламов и др. Под ред. А. Э. Конторовича, В. С. Суркова, А. А. Трофимука. – М.: Недра, 1981. 552 с.

Конторович А. Э., Гребенюк В. В., Кузнецов Л. Л. и др. Нефтегазоносные бассейны и регионы Сибири. В 8 вып. Вып. 3. Енисей-Хатангский бассейн. Новосибирск, ОИГГМ СО РАН, 1994. 71 с.

Чл.-кор. РАН, д. г.-м. н. В. А. Конторович, к. г.-м. н. С. В. Ершов (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирск)

Источник

Характеристика нефтяного комплекса Западной Сибири

Западно-Сибирская. Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, площадью около 3,5 млн. км. Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями юрского и мелового возраста. Большая часть нефтяных залежей находиться на глубине 2000-3000 метров. Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна характеризуется низким содержанием серы (до 1,1%), и парафина (менее 0,5%), содержание бензиновых фракций высокое (40- 60%), повышенное количество летучих веществ.

Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% российской нефти [13]. Нефтедобыча в Западной Сибири продолжает расти. В 2007 году прирост добычи по отношению к 2006 году может составить 4,4%. По Западной Сибири увеличение добычи будет порядка 3,8%[19].

По уже имеющимся расчетам, нефтедобыча в стране в 2006 году составила 470 млн. тонн.

Около 60% нынешнего объема нефтедобычи по-прежнему обеспечивает Югра.

В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных месторождений. Среди них такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой.

Большая часть из них расположена в Тюменской области — своеобразном ядре района. В республиканском разделении труда она выделяется как главная база России по снабжению ее народнохозяйственного комплекса нефтью и природным газом. Область обеспечивает 70,8 процента российской добычи нефти, а общие запасы нефти и газа составляют (вместе — около 70% объемов добычи области) площади геологических запасов СНГ. Анализируя данную информацию, нельзя не сделать следующий вывод: нефтедобывающей промышленности Российской Федерации свойственна чрезвычайно высокая концентрация в ведущем районе.

Источник

Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение, характеристика, перспективы, проблемы, потребители

Нефтегазовая промышленность представляет собой крупнейшую отрасль хозяйства страны. По разведанным запасам Россия находится на втором месте после Саудовской Аравии. Основные залежи располагаются на Урале и в Поволжье, Дальнем Востоке, на Кавказе, в Тимано-Печорском бассейне. Однако крупнейшей ресурсной областью считается Западно-Сибирская нефтяная база. Рассмотрим ее подробнее.

Западно-Сибирская нефтяная база: географическое положение

Эта ресурсная область включает в себя территории Томской, Курганской, Омской, Тюменской и частично Новосибирской, Челябинской, Свердловской областей, а также Алтайского и Красноярского краев. Площадь бассейна составляется порядка 3.5 млн кв. км. В настоящее время порядка 70% от общего объема извлекаемых ресурсов в стране дает Западно-Сибирская нефтяная база. Географическое положение этого района обладает рядом специфических черт. В частности, область граничит с экономически развитой европейской территорией страны. В первую очередь с уральским регионом. Такое соседство обеспечило в свое время основу хозяйственного освоения бассейна.

Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы

Залежи, присутствующие в бассейне, относятся к отложениям мелового и юрского периодов. Большая часть ресурсов располагается на глубине 2-3 тыс. м. Нефть, извлекаемая из недр, отличается низким содержанием парафина (до 0.5%) и серы (до 1.1%). В сырье отмечается высокий процент бензиновых фракций (40-60%), летучих веществ. Своеобразным ядром региона выступает Тюменская область. Она обеспечивает более 70% сырья от объема, который дает Западно-Сибирская нефтяная база. Добыча осуществляется фонтанным или насосным способом. При этом объем извлекаемых запасов вторым методом в расчете на всю территорию региона на порядок выше, чем первым.

Бассейны

Какими районами известна Западно-Сибирская нефтяная база? Месторождения, расположенные на этой территории, считаются одними из богатейших в стране. Среди них:

Большая их часть находится в Тюменской области. Здесь добывают более 219 миллионов тонн нефти.

Управляющие структуры

Характеристика Западно-Сибирской нефтяной базы складывается из анализа, представленного предприятиями, занимающимися извлечением и переработкой запасов. Основные управляющие компании располагаются также в Тюменской области. К ним относят:

- «Юганскнефтегаз».

- «Когалымнефтегаз».

- «Сургутнефтегаз».

- «Ноябрьскнефтегаз».

- «Нижневартовскнефтегаз».

Следует сказать, однако, что, по оценкам специалистов, объемы сырья, извлекаемого в Нижневартовске, существенно сократятся.

Развитие хозяйства

Как выше было сказано, Западно-Сибирская нефтяная база соседствует с крупным Уральским округом. В начале развития хозяйства это обеспечило приток рабочей силы и оборудования на неосвоенные тогда территории. Еще один стимулирующий фактор, под влиянием которого осваивалась Западно-Сибирская нефтяная база, — потребители восточных районов. Первые промышленные объемы газа были получены на территории в 1953 году. Нефть была обнаружена в 1960-м. В течение последних нескольких десятилетий объем извлекаемых запасов существенно возрастал. Так, в 1965-м добыча нефти достигла первого миллиона тонн. В настоящее время основная разработка ведется в северной части бассейна. Сегодня открыто порядка трех сотен месторождений.

Особенности перевозки

Основным участком образования потока ресурсов в стране сегодня, наряду с Поволжьем, является Западно-Сибирская нефтяная база. Способ транспортировки сырья, преимущественно, железнодорожный. Извлеченные и переработанные запасы перевозятся на Южный Урал, Дальний Восток и в районы Центральной Азии. Транспортировка водным путем дешевле и экономичнее. Но она существенно затрудняется особенностями расположения бассейнов.

Трубопроводы

Это наиболее эффективный и второй по популярности путь, который использует Западно-Сибирская нефтяная база. Транспортировка осуществляется по развитой сети, обеспечивающей поставку более 95% всего объема ресурсов. Средняя дальность перекачки — около 2.3 тыс. км. В целом сеть нефтепроводов представлена в виде двух неравных по своему значению и условиям управления групп объектов: межобластными (региональными) и дальними транзитными. Первыми обеспечивается связь заводов и промыслов. Транзитные сети интегрируют нефтепотоки, обезличивая конкретного ее владельца. Этими трубопроводами связывается огромное количество предприятий и экспортных терминалов. Они формируют технологическую единую сеть режимного и экономического управления. Западно-Сибирская нефтяная база изменила направление основных потоков сырья. Важнейшие функции последующего развития магистральной сети теперь перешли к ней. Из этого района трубопроводы направляются в:

- Усть-Балык.

- Курган.

- Самару.

- Альметьевск.

- Нижневартовск.

- Новополоцк.

- Сургут.

- Тюмень.

- Омск.

- Павлодар и пр.

Причины упадка промышленности в 90-е годы

Технические методы извлечения ресурсов совершенствовались в течение всего времени развития отрасли. Но этот процесс существенно замедлился. Это было обусловлено экстенсивным путем, по которому шла нефтяная промышленность в советский период. В то время увеличение объемов извлекаемого сырья достигалось не автоматизацией и внедрением в производство инновационных методов, а открытием и разработкой новых бассейнов. Проблемы Западно-Сибирской нефтяной базы сегодня обуславливаются старением технологий. К причинам спада специалисты относят также:

- Значительную выработку крупных и высокодебитных районов эксплуатируемого фонда и составляющих ресурсную основу.

- Резкое ухудшение по кондициям вновь приращиваемых запасов. За последние годы высокопродуктивные месторождения практически не открывались.

- Сокращение финансирования геологоразведочных работ. Степень прогнозного освоения ресурсов в Западной Сибири составляет 35%. На 30% с 1989-го сократилось финансирование разведочных работ. Примерно на столько же снизились объемы бурения.

- Острую нехватку высокопроизводительной техники и агрегатов для добычи. Основная часть имеющегося оборудования изношена более чем на 50%, только 14% машин соответствует международным стандартам. 70% буровых установок требуют скорейшей замены. После распада СССР начались сложности с поставками оборудования из бывших республик.

Необходимо также отметить, что внутренние цены на сырье остаются сегодня крайне низкими. Это существенно затрудняет самофинансирование добывающих предприятий. Недостаток экологичного и высокоэффективного оборудования порождает загрязнение окружающей среды. На устранение этой проблемы привлекаются значительные финансовые и материальные ресурсы. При этом они могли бы участвовать в расширении промышленного сектора.

Задачи

Перспективы Западно-Сибирской нефтяной базы, как и прочих крупных ресурсных территорий страны, правительство связывает не с дополнительным государственным инвестированием, а с последовательным развитием рынка. Предприятиям, занятым в отрасли, необходимо самостоятельно обеспечивать себя средствами. При этом роль Правительства будет состоять в создании необходимых экономических условий. В этом направлении уже были предприняты определенные шаги. Так, например, задания по госпоставкам сокращены до 20%. Оставшиеся 80% предприятия могут реализовывать самостоятельно. Ограничения установлены только для экспорта сырья. Кроме этого, практически полностью прекращен контроль уровня внутренних цен.

Акционирование и приватизация

Эти мероприятия имеют сегодня приоритетное значение в развитии отрасли. В ходе акционирования в организационных формах предприятий происходят качественные изменения. Государственные компании, осуществляющие добычу и перевозку нефти, переработку и обеспечение, преобразуются в АО открытого типа. В госсобственности при этом концентрируется 38% акций. Коммерческое управление осуществляется специально созданным предприятием «Роснефть». Ему передаются пакеты госакций от 240 АО. В составе «Роснефти» присутствуют также разнообразные банки, биржи, ассоциации и прочие компании. Что касается перевозки, то для управления такими предприятиями также сформированы специальные компании. Ими являются «Транснефтепродукт» и «Транснефть». Им передается 51% ценных бумаг.

Состояние сырьевой основы

Западно-Сибирская нефтяная база, как и прочие крупные ресурсные территории, включает в себя как разведанные, так и неразведанные запасы. В ходе геологических изысканий проводится структурный анализ залежей. В ближайшем будущем предполагается открытие нескольких тысяч месторождений. Однако сегодня внедрение современных методов и технологий затрудняется высокой капиталоемкостью и эксплуатационными расходами на применение в сравнении с традиционными. В этой связи Минтопэнерго разрабатывает предложения о принятии ряда мер на законодательном уровне. Они должны быть направлены на стимулирование использования инновационных технологий и методов повышения нефтяной отдачи пластов. Эти меры должны способствовать улучшению финансирования опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию новых технологических средств, активному развитию материально-технической базы.

Прогнозы

Ожидаемые объемы по добыче в Западной Сибири к 2020 году должны составить 290-315 млн т в год. При этом общие показатели по стране должны достичь 520-600 млн т. Поставки сырья предполагается осуществлять в страны АТР. На их долю приходится порядка 30% общемирового потребления. Крупнейшими потребителями сегодня считаются Китай и Япония. Была разработана программа на 2005-2020 гг. В ней предусматривалось строительство нефтепроводов от Восточной Сибири до Тихого океана. Предполагалось, что реализация проекта пройдет в четыре этапа. Транспортировка нефти планировалась в объеме 80 миллионов тонн.

Заключение

Развитие Западно-Сибирской нефтяной базы осложняется тремя группами проблем. Первая из них вытекает из неэффективного управления, установившегося в советское время. Вторая группа стала следствием либерализации экономики, установления в отрасли рыночных отношений. Во время смены типов собственности власть потеряла контроль над финансовыми потоками. Это, в свою очередь, привело к массовым неплатежам, бартеру и прочим кризисам. Третья группа проблем касается ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. Это обусловлено перепроизводством сырья. Все указанные проблемы в совокупности привели к резкому снижению добычи. Первый перелом этой тенденции отмечался в 1997 году. Он был связан с временным увеличением спроса на сырье на мировом рынке и усилением деловой активности отечественных предприятий. Это, в свою очередь, обусловило приток иностранных инвестиций в отрасль. Однако на сегодняшний день ситуация на мировом рынке остается крайне нестабильной. Предложение существенно превышает спрос, что, соответственно, негативно влияет на цены. В этой связи странами, осуществляющими добычу и переработку нефти, а также их экспорт, ведется поиск оптимальных путей для выхода из критической ситуации. Правительства и министерства разных стран ведут постоянный диалог по сложившейся ситуации. В настоящее время активно обсуждается вопрос о временном снижении объемов добычи. По мнению стран-экспортеров, это позволит сбалансировать цены на рынке.

Источник