От чего возникают морские течения

Морскими течениями называют продолжительные перемещения больших объемов воды в горизонтальном направлении под действием различных вынуждающих сил. Морские течения характеризуются скоростью, направлением и расходом воды. Скорость измеряется в см/с, а направление в градусах компасной картушки. Нужно заметить, что под направлением течения понимается «куда» оно направлено. Вспомним, что направление ветра понимается противоположным образом, говоря о направлении ветра, мы имеем в виду «откуда» дует ветер. Расход воды, переносимой течениями, измеряется в кубометрах в секунду. Расходы морских течений составляют обычно сотни тысяч и миллионы м 3 /с, поэтому в океанологии принята еще внесистемная единица для обозначения расхода воды: 1 Св (Свердруп) = 1 млн. м 3 /с, названная так в честь одного из наиболее известных исследователей океана Х.У. Свердрупа.

Морские течения оказывают большое влияние на многие стороны человеческой деятельности, прежде всего, такие как морские перевозки всевозможных грузов и пассажиров, рыболовство, добычу углеводородов на морском шельфе. Перемещая значительные объемы воды на большие расстояния, течения осуществляют перенос тепла, солей и прочих субстанций, в том числе всевозможные химические, органические и радиоактивные загрязнения. Поэтому скорость, направление, режим изменчивости морских течений – предмет научных интересов специалистов в области физической океанологии, климатологов, ихтиологов, морских геологов, а также экологов.

Важный вопрос – какие характеристики течений и как следует измерять? В ходе развития океанологии эта задача решалась двумя путями. В одном использовался метод Лагранжа, в другом – метод Эйлера. Используя метод Лагранжа, исследователь наблюдает движение частицы воды на протяжении некоторого времени. Уравнения Лагранжа составлены для трехмерного пространства, но в океанологии вертикальные составляющие течений обычно не учитываются. На практике наблюдение сводится к слежению за свободно плавающими поплавками. При достаточно большом их количестве и продолжительном времени подобных наблюдений метод Лагранжа позволяет получить представление о скорости и траекториях исследуемого поверхностного течения.

Система уравнений Эйлера применима для обработки наблюдений, выполненных в конкретной точке океана, то есть измерений скорости и направления течений с помощью какого-либо прибора, закрепленного в фиксированном месте. Оба способа позволяют измерить характеристики течения не только на поверхности, но и в глубинах океана. Оба метода при всех своих достоинствах и недостатках очень трудоемки для применения в морских условиях, поэтому задача исследования характеристик морских течений продолжает оставаться одной из самых трудных и дорогостоящих в океанологии.

Причины морских течений можно разделить на внешние и внутренние. К первым относят ветер, приливообразующие силы, изменения атмосферного давления, перекосы уровня моря, возникающие от неравномерности распределения осадков, испарения и речного стока, то есть те, которые, непосредственно приводят к появлению течения в поверхностном слое воды. Внутренние причины возбуждают течения и на поверхности, и в толще океанических вод, это главным образом горизонтальные градиенты в поле плотности.

Конкретные силы, вызывающие течения в океане, разделяются на первичные и вторичные. Первичные силы, такие как ветер, вызывают появление потока и поддерживают его в дальнейшем, свое воздействие могут оказывать и в неподвижной, и в движущейся среде. Вторичные силы сами по себе движения не вызывают и в неподвижной воде не проявляются, их действие начинается только при уже возникшем течении. Эти силы могут изменять направление и скорость, то есть деформируют характеристики вектора течения. Подобные действия оказывают сила Кориолиса, трение о дно и берега, турбулентная вязкость.

В сложившейся системе течений реального океана, практически каждое из них есть продукт воздействия нескольких сил, но почти всегда удается выделить главную вынуждающую силу, по которой течение обычно и относят к тому или иному типу.

Источник

38. Движение морской воды, его причины, основные течения.

Циркуляция вод Мирового океана — единая взаимосвязанная система непрерывного движения вод Мирового океана.

Циркуляция вод Мирового океана — совокупность горизонтальных и вертикальных движений вод Мирового океана, образующихся при его взаимодействии с атмосферой, включающая волнение, приливы и отливы, морские течения, сгонно-нагонные явления, вертикальные движения вод. Все эти движения обусловлены разными причинами: общей циркуляцией атмосферы, ветрами, притяжением Луны и Солнца и др. Благодаря циркуляции вод Мирового океана происходит постоянный обмен и перемешивание вод океанов.

Морские течения — поступательные движения масс воды в морях и океанах, обусловленные:

— действием силы трения между водой и воздухом; или

— градиентами давления, возникающими в воде; или

— приливообразующими силами Луны и Солнца.

На направление морских течений большое влияние оказывает сила вращения Земли. Морские течения различаются по происхождению, по характеру изменчивости, по расположению и по физико-химическим свойствам.

Волнение — сложные колебательные движения поверхностного слоя воды в любом водоеме или водотоке с образованием водяных валов (волн). Волнение наиболее четко выражено на больших водных поверхностях. Волнение может быть вызвано непостоянными (ветер, землетрясение и др.) или постоянным (приливы и отливы) причинами.

Приливы — периодические колебания уровня океана или моря, обусловленные силами притяжения Луны и Солнца в соединении с центробежными силами, развивающимися при вращении систем Земля-Луна и Земля-Солнце вокруг общих центров масс.

В результате земных приливов происходят вертикальные смещения земной поверхности до 50 см, изменения силы тяжести и другие явления, изучение которых позволяет исследовать внутреннее строение Земли и особенности строения земной коры. Атмосферные приливы вызывают полусуточные изменения приземного атмосферного давления и играют большую роль в динамике верхней атмосферы.

Движение воды в океанах и морях может быть колебательным (волны) и поступательным (течения). Морские волны, как и всякие волны вообще, имеют длину, высоту, период и скорость.

В Мировом океане главной причиной возникновения воли служит ветер. Он воздействует на поверхность воды и выводит ее частицы из состояния равновесия. Волнение устанавливается при скорости ветра более 1 м/с. Волны возникают также от землетрясений, резких изменении атмосферного давления и других причин.

При подводных землетрясениях и извержениях прибрежных вулканов возникают волны цунами, которые распространяются на всю толщу воды. Они могут достигать больших размеров и, обрушиваясь на берег, вызывать опустошительные разрушения. Скорость распространения цунами 400—800 км/ч. Высота их на низменном побережье незначительна, а в узких заливах доходит до 20—40 м.

Волны активно разрушают прибрежную сушу. Они перемешивают верхние слои воды, снабжая их кислородом и атмосферным теплом.

К поступательным движениям водных масс Мирового океана относятся течения (рис. 6). Морские течения — это перемещения водных масс в виде огромных потоков шириной в десятки и сотни километров и длиной в тысячи километров, движущихся по определенным постоянным путям. На направление течений большое влияние оказывают суточное вращение Земли, отклоняющее морские течения в Северном полушарии вправо, в Южном — влево, а также конфигурация берегов.

Основной причиной возникновения течений является ветер. Ветер путем трения о водную поверхность вызывает перемещение поверхностных слоев воды, движение которых передается глубжележащим слоям.Особенно велика роль в возникновении течений постоянных и господствующих ветров.

Течения могут возникать также в результате неодинаковой плотности воды в разных морях или частях океана. Так, между Черным и Средиземным морями существует обмен вод, вызванный разностью их плотностей по причине различной солености. Сильносоленая вода Средиземного моря через проливы и Мраморное море в придонных слоях движется в Черное море, а поверхностная черноморская вода, значительно опресненная реками, стекает в Средиземное море.

Приливо-отливные течения возникают под действием приливообразующих сил Луны и Солнца.

Течения могут быть теплыми и холодными. Теплыми называются течения, температура воды в которых выше, чем в окружающих водах. Вода холодных течений холоднее вод сопредельных с ними частей океана. Но теплые течения в полярных широтах несут воду более холодную, чем холодные течения в тропиках. Теплые течения направлены от экватора, т. е. из низких широт в высокие, холодные — из высоких в низкие.

Примерами теплых течений могут служить Гольфстрим в Атлантическом и Куросио в Тихом океанах. Гольфстрим начинается в Мексиканском заливе. В Флоридском проливе глубина Гольфстрима 700 м, ширина 75 км, температура воды выше 26°, скорость движения 6—10 км/ч, расход воды 25 млн м3/с. Это в 20 раз больше расхода всех рек Земли. Примерами холодных течений являются Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Курильское. Следует заметить, что восточные побережья материков в тропических широтах омываются теплыми течениями, а западные — холодными, в умеренных широтах наоборот.

Морские течения перераспределяют солнечное тепло на Земле, оказывая большое влияние на климат. Всякое течение — не только поток воды, но и путь движения живых организмов. Течения, таким образом, выступают как пути расселения растений и животных.

Источник

§ 1. Происхождение морских течений и их классификация

Морское течение – это поступательный горизонтальный перенос огромных масс воды верхнего слоя океана на большие расстояния по определенным путям в виде широких полос глубиной несколько сотен метров. Например, тропические антициклонические океанические течения простираются на 6-15 тыс. км. Течение Гольфстрим переносит за 1 секунду до 82 млн. м 3 воды. Течения возникают под воздействием различных факторов: ветра, разности плотностей и уровней воды, приливообразующих сил Луны и Солнца. Главными инициаторами течений являются две силы: сила тяжести и сила трения. Затем подключаются еще две – отклоняющая сила Кориолиса и тормозящая сила внутреннего трения воды.

А) По происхождению морские течения классифицируются следующим образом:

1. Фрикционные — возникающие под действием сил трения воздуха о воду. При этом осуществляется давление ветра на склоны волн. Ветровая энергия передается на некоторую глубину. Выделяются два подтипа:

а) ветровые — вызванные временными ветрами;

б) дрейфовые — вызванные долговременными установившимися ветрами (пассаты).

2. Гравитационные – образующиеся под действием силы тяжести из-за возникновения уклона водной поверхности. Выделяются три подтипа:

а) плотностные — вызванные перераспределением плотности воды,

б) бароградиентные — возникающие вследствие перераспределения атмосферного давления, приводящие к наклону уровня воды,

в) стоковые — создающиеся при наклоне уровня вследствие притока береговых вод (Дунай, Днепр, Днестр создают избыток вод на северо-западном шельфе Черного моря).

3. Приливные — возникающие под действием приливообразующих сил Луны и Солнца.

4. Инерционные – остаточные течения, наблюдающиеся после прекращения действия всех возбуждающих движение факторов.

Б) По устойчивости выделяют группы:

- Постоянные (Гольфстим, Куросио)

- Периферические (муссонные, приливные)

- Временные (вследствие интенсивных дождей, ветров).

- поверхностные

- глубинные

- придонные

- прибрежные.

- прямолинейные (Восточно-Австралийское)

- криволинейные (Южно-пассатное)

- циклонические (Исландское, Норвежское)

- антициклонические (Канарское, Перуанское)

§ 2. Теория ветровых течений

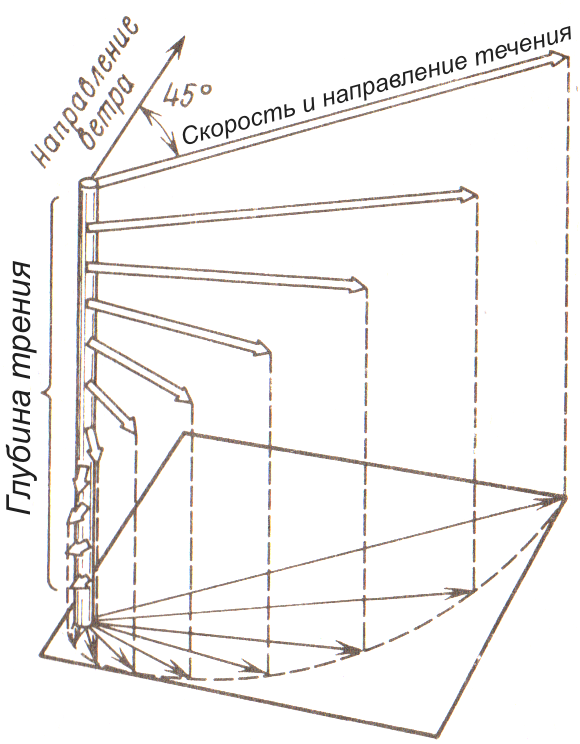

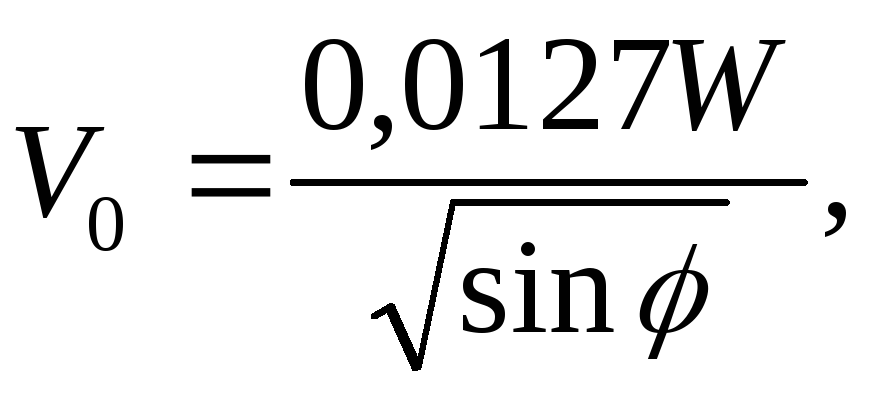

Основы теории были заложены В. Экманом в 1905 г. В теории предполагается плоский, бесконечно глубокий, однородный по плотности и вязкости океан и стационарный постоянный ветер. Этот ветер, создавая постоянное трение между водой и воздухом, приводит в движение поверхностные слои океана. Энергия этого движения передается нижележащим слоям силами внутреннего трения, при этом нижние слои в своем движении отстают от верхних под действием силы Кориолиса. Течение отклоняется под действием силы ветра на 45° вправо — в северном полушарии, и влево — в южном полушарии. С глубиной скорость течения уменьшается, а само течение продолжает поворачивать (рис. 25).

Источник