Почему умирает Азовское море

30 миллионов человек проживают на территории водосбора Азовского моря. А между тем в этот водоем бегут чёрные реки из заброшенных шахт, десятки предприятий сбрасывают туда вредные вещества, с полей стекают ядохимикаты.

Азовское море — самое маленькое в России: меньше Аральского в 1,5 раза, Каспийского — в 10 раз, а Чёрного — в 11. Есть у Азовского моря ещё одна особенность — это самый загрязнённый морской водоём России и стран СНГ.

При этом территория водосбора его бассейна составляет 422 тысячи квадратных километров, на этой площади живут более 30 млн человек — население России, Украины, непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Что, конечно же, не облегчает решение экологических проблем, а лишь добавляет к ним политические и экономические.

Несколько лет назад этому географическому образованию экологи дали имя Азовия. Группа специалистов региональной общественной организации «Центр социальных инициатив» проанализировала современное состояние территории водосбора Азовского моря.

Ничуть не лучше ведут себя и обычные граждане, не считающие нужным убрать за собой мусор после отдыха на берегу. Качество воды Азовского моря зависит от хозяйствования 18 регионов России и пяти регионов Украины.

Отдельная история — загрязнения, поступающие с Донбасса, из Харькова, Мариуполя. Учёный, профессор, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Иванович Гавришин проводил мониторинг на загрязнение различными примесями грунтовых вод. Так вот, минерализация в последние годы возросла в разы. Сейчас только в Восточном Донбассе заброшены около 300 шахт. Это приводит к проседанию почвы, выделению мёртвого воздуха (часть рудничной атмосферы, смесь двух газов N2 и CO2) и к подтоплению земель грунтовыми водами.

Так, например, пробы из скважины на улице Заречной в хуторе Волченском (район Каменска-Шахтинского) , где минерализация раньше составляла менее одного грамма на литр, сейчас показывают 12,5 г/л. Такую жидкость уже нельзя пить. А грунтовая вода, взятая из затопленной шахты, по цвету напоминает чёрный кофе.

Результат оказался плачевным: на сегодняшний день море деградирует, а вместе с ним стремительно ухудшаются качество и продолжительность жизни населения на всей огромной территории водосбора Азовии. Сбрасываются промышленные и хозяйственно-бытовые стоки городов-миллионников, смываются ядохимикаты с полей, не думают о долгосрочных последствиях своих проектов строители гидросооружений.

«Арал мы уже потеряли, принесли его в жертву хлопковой лихорадке. И Азовское море скоро может повторить его судьбу, если мы также будем преследовать только экономические интересы, совершенно не учитывая законы природы, — кандидат геолого-минералогических наук Евгений Анатольевич Нырков разворачивает карту Азовии: красный цвет, обозначающий зону экологического бедствия, сгущается в районе городов Ростова и Новочеркасска. — Самая загрязнённая часть Азовии — Тузловский бассейн. Здесь максимальная экологическая опасность. Именно на эту территорию с речной водой попадают сотни миллионов тонн всевозможных отходов. Небольшая река Тузлов ежегодно выносит в Дон до 426 тысяч тонн в год растворённых вредных веществ. Это больше, чем по одной тонне в день. В конечном счёте, всё это попадает в Азовское море и в наш водопровод. Кроме Тузлова в Дон впадает много других рек, которые, к сожалению, всё больше становятся похожи на сточные канавы».

По данным экологов, в Дон ежегодно сбрасывается 453 миллиона тонн загрязняющих веществ. Кроме сбросов, в последнее время растёт уровень грунтовых вод. Это отчасти происходит из-за интенсивной застройки, увеличивающей давление на грунт и перекрывающей основные стоки.

«Да, солёность Азовского моря повышается, сейчас её среднегодовое значение составляет 13,80 промилле. Это максимальное значение солёности за период наблюдений с 1911 по 2017 годы. Подобная солёность отмечалась ещё в 1976 году. Тогда она составляла 13,76 промилле.

Повышение солёности приводит к уменьшению ареалов обитания проходных и полупроходных видов рыб Азовского моря, и возможны изменения видового разнообразия: на смену современным обитателям моря могут прийти солоноватолюбивые гидробионты.

«Беда в том, что административные границы — это не водные границы. Реки текут, не считаясь с политическими амбициями, — говорит международный эксперт по экологической безопасности Владимир Данилов. – Чтобы эффективно заниматься вопросами состояния Азовии и природообустройством её межрегиональных территорий, необходимо создавать совместные дирекции всех водосборов.

Проблему можно решить только в комплексе! Нужно, чтобы согласованно действовали все представители территорий водосбора Азовского моря. При управлении бассейнами рек человек должен отвлечься от геополитики и сосредоточиться на экологии.

Ведь есть же положительные примеры: в Европе созданы общие дирекции для Рейна (Франция, Германия) и Одра ( Чехия, Польша, Германия) , бассейном реки Парана занимаются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В Северной Америке США и Канада объединили усилия для спасения Великих озёр.

У России тоже есть опыт участия в таких межгосударственных программах, как «Возрождение Днепра» (Россия, Белоруссия, Украина), «Каспий» (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения, Иран), «Балтика» (Россия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия).

Нужно создать систему, опирающуюся не на административные границы, а на законы природы, это должна быть единая система мониторинга и управления состоянием окружающей среды. Но у нас по проекту спасения Азовии всё вязнет в чиновничьей волоките. И хотя эти проблемы уже обсуждались депутатами Государственной Думы, нужно выходить на президента РФ.

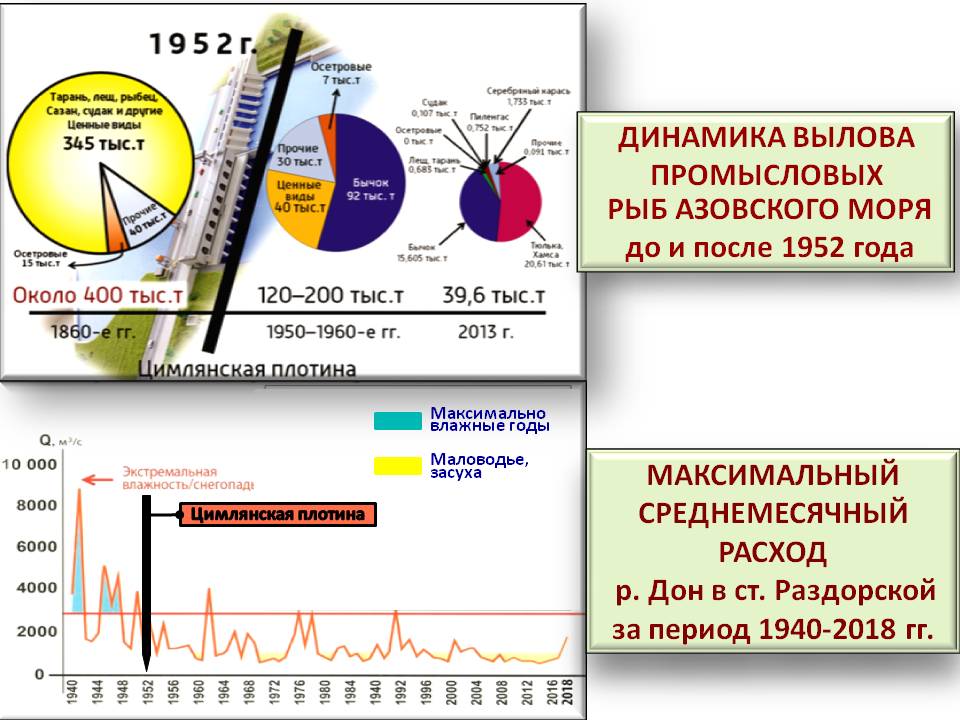

Но процесс осолонения не связан с загрязнением воды. Формирование солёности — это климатообусловленный процесс. В многолетнем разрезе изменение солёности — явление циклическое. Современное повышение солёности Азовского моря связано главным образом со снижением материкового стока, и особенно реки Дон. Маловодная фаза (значения ниже среднемноголетних) стока началась в 2007 году. Вносят свою лепту и частные фермерские хозяйства, большинство из них безобразно, и в основном бесконтрольно, безнаказанно используют сельхозземли и ирригацию. И с каждым годом темп овражной эрозии ускоряется.

Источник

Гибнет Азовское море, происходят необратимые процессы заболачивания и вырождения рыбных запасов

Гибнет Азовское море: в ЮНЦ предупредили о длительном периоде маловодья на Дону

В Азово-Донском бассейне установился длительный период маловодья, который продлится как минимум еще 5–10 лет. Об этом заявил научный руководитель ЮНЦ академик РАН Геннадий Матишов. Он выступил на международной научной конференции по изучению климата, которая проходит в Южном научном центре.

Ученый назвал низкую водность европейских рек, включая Дон, опасным природным явлением, которое угрожает развитию всего юга России.

«С начала XXI века в Цимлянском водохранилище возникла тенденция к усыханию, снижению уровня воды, перемещению береговой линии на 100–300 м к центру водохранилища. Сток воды, поступающей из водохранилища в Дон, упал в 20 раз», – сообщил академик Матишов.

Фото: ЮНЦ

Главная причина подобных явлений – неблагоприятные климатические условия. С 1984 года донской регион вступил в фазу маловодного периода с засухами. С этого момента установился длительный 30-летний период маловодья. Но, скорее всего, период маловодья продлится не 30, а 60 лет, прогнозируют ученые.

«В южном регионе стал ощутимым дефицит пресной воды, в том числе питьевой. Многие малые реки Приазовья в жаркий период полностью прекращают сток. До критической отметки обмелели Цимлянское и Краснодарское водохранилища. Подобная ситуация не возникала с 50-х годов прошлого века, когда эти водохранилища были введены в эксплуатацию», – сказал академик РАН Геннадий Матишов.

Источник: ЮНЦ

На конференции отмечалось, что маловодье Дона – это проблема, сравнимая по значимости с кризисом Аральского моря и сохранением Байкала. С той лишь разницей, что «у нас это более масштабная проблема. Ведь в районе Арала и Байкала не живут 26 млн человек, как на юге России», – отметил Геннадий Матишов.

Обмеление донских рек – это не просто еще один вызов природы, с которыми приходится бороться властям региона и ученым. Это становится повседневной проблемой для жителей Ростовской области.

Из-за падения объемов воды в Дону в водопроводах городов и районов появились микроводоросли, которые стали причиной резкого ухудшения качества питьевой воды. Кроме того, в водопроводы Азова , Ростова-на-Дону, Таганрога периодически закачивалась солоноватая вода, не пригодная для питья, говорилось на конференции.

Источник: ЮНЦ

Осушение некогда полноводных рек затрагивает целые отрасли экономики. Маловодье срывает графики судоходства с Волги в Черное море, вызывает неурожаи на Кубани и в Приазовье, приводит к сбоям в орошаемом земледелии.

Сильные восточные ветра просто выдувают воду с Дона. В результате малые глубины на фарватере Азово-Донского канала препятствуют регулярному движению морских судов в сторону Черного моря.

Особенно остро эта проблема стоит в аграрном секторе. «Всем отраслям сельхозпроизводства приходится соизмерять потребность в воде с имеющимися водными ресурсами. Например, на Кубани и Дону в 2020 году урожаи подсолнечника сократились на 1/3 и на 1/4. Все это приводит к потере доходов селян», – сказал академик Матишов.

Ученые ЮНЦ предупредили о тяжелых последствиях для рыбных запасов, которые могут возникнуть из-за проблемы маловодья.

На всех участников форума произвело впечатление эмоциональное выступление академика Матишова, который заявил: «Гибнет Азовское море, происходят необратимые процессы заболачивания и вырождения рыбных запасов. Фактически исчезают осетровые, азово-черноморская тарань и другие ценные рыбы. Мы потеряли нерестовые стада. Одна из крупных степных рек Ея так пересохла ( Гибель реки Ея. Природа или человек? ) , что сюда уже более шести лет не заходит на нерест азовская тарань. Маловодье потянуло за собой засилье в Таганрогском заливе и дельте Дона соленых черноморских вод. Результат – вспышка вреднейших микроводорослей».

Источник: ЮНЦ

Идет процесс заболачивания Азовского моря. Эксперты даже говорят, что море отступает в границы, которые оно имело 3–4 тысячи лет назад. Тогда на месте Керченского пролива была суша, а вместо самого моря – озеро, которое называлось Меотийским. Тогда уровень воды был ниже современного на 6–7 м.

Собственно, нынешнее маловодье не выходящее из ряда вон явление. За последние 10 тысяч лет Азовское море осушалось несколько раз. Морской край дельты Дона неоднократно смещался южнее линии Мариуполь – Ейск.

Фото из открытых источников

Как рассказали ученые ЮНЦ, примерно 17–20 тысяч лет назад гигантский ледник из Скандинавии дошел до территории, где сейчас находится Москва. В результате этого оказались перекрыты Баренцево, Белое и Балтийское моря. Уровень океана опустился на 120 мм. Азовское море и шельфы океана стали осушаться.

Но затем возник настоящий потоп. По некоторым данным, он даже превосходил библейский потоп. Произошло это 14 тысяч лет назад, когда громадный скандинавский ледник начал таять. Огромные глыбы льда толщиной 2–4 км превращались в воду, которая растекалась по всему материку. Благодаря таянию гигантской горы льда наполнились водой горные реки, ставшие важнейшим источником восполнения гидроресурсов Азово-Донского бассейна.

Но сейчас такого ледника нет.

Фото Виктория Корнеева

Проблема дефицита воды требует колоссальных затрат. И людских, и производственных, и финансовых. Достаточно сказать, что на возрождение Байкала не скупились – нашли на это дело десятки миллиардов рублей, что вполне объяснимо. Ведь Байкал – крупнейший на Земле резервуар пресной воды, в котором хранится пятая часть ее мирового запаса.

На реабилитацию Донского бассейна потребуются равнозначные средства. «Финансирование программы возрождения Дона сопоставимо со строительством Крымского моста и дорог в Крыму», – заметил научный руководитель ЮНЦ.

Но нужны не только деньги. Не хватает квалифицированных кадров, способных найти способы решения насущных проблем. Прежде всего, нужны специалисты в области гидрогеологии и гидрохимии. Им предстоит искать воды, как в свое время мы искали нефть. Надо найти пласты, где есть вода, отмечалось на конференции.

Источник