7.4. Морские экосистемы Особенности и факторы морской среды

Морская среда занимает более 70% поверхности земного шара. В отличие от суши и пресных вод она непрерывна. Глубина океана огромна (см. рис. 7.10). Жизнь в океане во всех его уголках, но наиболее она богата вблизи материков и островов. В океане практически отсутствуют абиотические зоны, несмотря на то, что барьерами для передвижения животных являются температура, соленость, глубина.

Благодаря постоянно действующим ветрам пассатам, в океанах и морях происходит постоянная циркуляция воды за счет мощных течений (Гольфстрим теплое, Калифорнийское холодное и др.), что исключает дефицит кислорода в глубинах океана. Наиболее продуктивны в Мировом океане области апвеллинга.

Апвеллинг это процесс подъема холодных вод с глубины океана там, где ветры постоянно перемещают воду прочь от крутого материкового склона, взамен которой поднимается из глубины вода, обогащенная биогенами. Там, где нет этого подъема, биогенные элементы из погрузившихся органических остатков на длительное время теряются в донных отложениях. Высокопродуктивны и богаты биогенами, за счет привноса их с суши, воды эстуариев. Ю. Одум (1975) называет это явление аутвеллингом (см. табл. 7.1, рис. 7.2).

В прибрежной зоне весьма велика роль приливов, вызванных притяжением Луны и Солнца. Они обуславливают заметную периодичность в жизни сообществ («биологические часы»).

Соленость это содержание солей в воде, выраженное в весовых частях на 1000 частей воды (в промилях), либо в граммах на литр, или процентах. Средняя соленость океана 35 г/л. Около 25% в ней приходится на долю хлористого натрия, остальные соли кальция, магния и калия (сульфаты, карбонаты, бромиды и др.), десятки других элементов составляют менее 1%.

Для морских водоемов характерна устойчивая щелочная среда рН 8,2, но соотношение солей и сама соленость изменяются. В воде солоноватых заливов устьев рек прибрежной зоны, в целом снижаясь, величина солености значительно колеблется по сезонам года. Поэтому организмы в прибрежной зоне эвригалинны, в то время как в открытом океане стеногалинны.

Биогенные элементы важный лимитирующий фактор в морской среде, где их содержится в нескольких частях на миллиард частей воды. К тому же время пребывания их в воде вне организмов намного короче, чем натрия, магния и др. Биогенные элементы быстро перехватываются организмами, попадая в их трофические цепи, практически не достигнув гетеротрофной зоны (биологический круговорот). Значит, низкая концентрация биогенных элементов еще не говорит об их всеобщем дефиците.

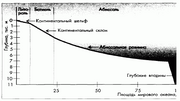

Главным фактором, который дифференцирует морскую биоту, является глубина моря. На рис. 7.10 схематически изображен профиль дна и разрез водной толщи океана.

Рис. 7.10. Горизонтальная и вертикальная зональность в океане (Хизен, Трап и Юнг, 1959, поперечный разрез в районе Западной Атлантики)

Материковый шельф резко сменяется материковым склоном, плавно переходит в материковое подножие, которое опускается ниже к ровному ложу океана абиссальной равнине. Этим морфологическим частям океана примерно соответствуют следующие зоны: неритическая шельфу (в пределах которой есть литораль, соответствующая приливно-отливной зоне), батиальная материковому склону и его подножию; абиссальная области океанических глубин от 2000 до 5000 м. Абиссальная область разрезается глубокими впадинами и ущельями, глубина которых более 6000 м. Область открытого океана за пределами шельфа называют океанической. Так же как и в пресноводных лентических экосистемах, все население океана делится на планктон, нектон, бентос. Планктон и нектон, т. е. все, что живет в открытых водах, образует так называемую пелагическую зону.

Самая верхняя часть океана, куда проникает свет и где создается первичная продукция, называется эвфотической. Ее мощность в открытом океане доходит до 200 м, а в прибрежной части не более 30 м. По сравнению с километровыми глубинами, это зона достаточно тонкая и отделяется компенсационной зоной от значительно большей водной толщи, вплоть до самого дна афотической зоны.

Биотические сообщества каждой из указанных зон, кроме эвфотической, разделяются на бентосные и пелагические. В них к первичным консументам относятся зоопланктон; насекомых в море экологически заменяют ракообразные. Подавляющее число крупных животных хищники. Для моря характерна очень важная группа животных, которую называют сессильными (прикрепленными). Их нет в пресноводных системах. Многие из них напоминают растения и отсюда их названия, например, морские лилии. Здесь широко развиты мутуализм и комменсализм. Все животные бентоса в своем жизненном цикле проходят пелагическую стадию в виде личинок.

Источник

Морские экосистемы

Пожалуйста, улучшите статью в соответствии с Условиями использования Викия.

Морская экосистема — сообщество всех морских организмов, а также система внешних условий, обуславливающая их жизнь в океане.

Морские экосистемы занимают 70% поверхности Земли.

Особенности среды обитания: [ ]

- Имеют очень большие глубины, при этом абиогенных зон нет.

- В морях и океанах происходит постоянная циркуляция воды. В результате действия ветров, продуцированных разницей температур полюсов и экватора, и вращения Земли вокруг своей оси образуются экваториальные течения на восток и запад, и прибрежные течения на север и на юг. Теплые течения: Гольфстрим, Североатлантическое и др. и холодные: Калифорнийское и др. Кроме поверхностных течений, есть и глубинные течения. В результате этого перемешивание воды в море настолько эффективное, что недостаток кислорода наблюдается очень редко и он не является лимитирующим фактором.

- Вода имеет очень высокую соленость (до 35%о), поэтому организмы имеют различные приспособления для борьбы с потерей воды.

- Постоянно наблюдаются приливы и отливы, вызываемые притяжением Луны и Солнца. Высота прилива может достигать 3-12м. Приливы повторяются через каждые 12,5 часа. Если силы притяжения Луны и Солнца суммируются, то наблюдается максимальный, или сизигиальный, прилив. Если эти силы направлены в разные стороны, то имеет место минимальный или квадратурный прилив.

- Вода имеет более высокую плотность по сравнению с пресноводными экосистемами и выполняет функцию опоры, одновременно для донных организмов опорой служит субстрат.

- В морской воде очень мала концентрация биогенов, жизнь бедна и на единицу объема приходится очень мало первичной продукции. В нижних слоях биогенов больше, но автотрофов там нет и использовать их некому. Однако там, где ветры постоянно дуют с суши, они отгоняют поверхностную воду в открытое море и на поверхность поднимаются глубинные воды, богатые биогенами. В этих местах наблюдаются «вспышки» жизни. А само явление получило название апвелинг (путешествие вверх). Самая большая зона апвелинга возле берегов Южной Америки, имеются зоны также возле берегов Юго-Западной и Северо-Западной Африки. Эти зоны очень продуктивные.

- Морские экосистемы непрерывны, все моря и океаны соединены между собой. Однако, перемещению организмов часто мешают температурные, солевые, глубинные и другие барьеры. [1]

Морские экосистемы характеризуются горизонтальной зональностью и вертикальной стратификацией. Горизонтальная зональность отмечается для дна и воды (см. рис.).

Вертикальная стратификация представлена световой стратификацией, обусловленной глубиной проникновения солнечного излучения, и включает две зоны:

- эуфотическая зона, или зона первичного продуцирования (от 30 до 200 м);

- афотическая зона, куда свет не проникает.

Обитатели [ ]

В морских экосистемах обитают только три жизненные формы организмов: 1) планктон; 2) бентос; 3) нектон.

Нектон — совокупность активно плавающих организмов, обитающих в толще воды пелагической области водоемов и способных противостоять силе течения и самостоятельно перемещаться на значительные расстояния. К нектонам относятся: рыбы, кальмары, китообразные, ластоногие, водные змеи, черепахи, пингвины и др. [2]

Планктон — совокупность организмов, пассивно обитающих в толще воды и неспособных активно сопротивляться переносу течениями. К планктонам относятся микроскопические водоросли, простейшие, некоторые ракообразные, моллюски и др. Для организмов планктона свойственны вертикальные миграции по сезонам и времени суток. Многие организмы планктона обладают способностью к свечению. Различают фитопланктон и зоопланктон.

Фитопланктон является первичным источником энергии в пищевых цепях пелагической области — продуцентом. Крупные животные, и прежде всего рыбы, здесь являются преимущественно вторичными консументами, питающимися зоопланктоном. Продуцентом для зоопланктона являются как фитопланктон, так и планктонные личинки моллюсков, морских лилий и т. п.

Бентос — совокупность организмов, всю или большую часть жизни обитающих на дне океанических и континентальных водоемов, в его грунте и на грунте. Организмы бентоса служат объектами питания многим рыбам и другим водным животным. Различают фитобентос и зообентос. В бентосных и пелагических сообществах к первичным консументам относятся зоопланктон, насекомых в море экологически заменяют ракообразные. Подавляющее число крупных животных — хищники. Для моря характерна очень важная группа животных, которую называют сессильными (прикрепленными). Их нет в пресноводных системах. Многие из них напоминают растения и отсюда их названия, например, морские лилии. Здесь широко развиты мутуализм и комменсализм. Все животные бентоса в своем жизненном цикле проходят пелагическую стадию в виде личинок.

В неритической зоне (литораль) очень больщое разнообразие жизни, большее, чем в тропических дождевых лесах. Планктон присутствует в виде галопланктона — постоянная форма, когда на протяжении всего жизненного цикла организм находится в данной жизненной форме, и меропланктона — временная форма, когда в данной жизненной форме организм проходит только определенную стадию своего жизненного цикла. Очень хорошо представлен также и бентос, как эпифауна, так и инфауна. Весьма большое разнообразие отмечается и для нектона, почти все промысловое рыболовство сконцентрировано в неритической зоне.

В пелагиальной зоне (батиаль, абиссаль) мало биогенов и поэтому разнообразие жизни здесь значительно беднее. Долго считалось, что основным источником первичной продукции здесь является планктон-сетка, а сейчас выяснилось, что это нанопланктон. В этой зоне присутствует только га- лопланктон. Нектон довольно разнообразен. Он имеет различные приспособления для добывания пищи. Те организмы, которые питаются мелкой пищей, обладают цедильным аппаратом и могут профильтровывать большие объемы воды, вылавливая добычу. Многие рыбы имеют приспособления для привлечения добычи. Например, рыба-лампа светится в темноте, у рыбы-ангела светятся кончики плавников. У некоторых рыб очень большой рот (рыба-гадюка) и они могут проглатывать добычу крупнее себя.

Лиманы [ ]

Промежуточное положение между морскими и пресноводными экосистемами занимают лиманы. Лиманы — это полузамкнутые прибрежные водоемы, соединенные с открытым морем, но морская вода в них заметно опреснена за счет материкового стока.

С точки зрения геоморфологии различают пять типов лиманов:

- Лиманы в затопленных речных долинах. Они наиболее распространены вдоль береговой линии.

- Лиманы типа фиордов. Это глубокие U-образные выемки берега, образовавшиеся в результате вклинивания ледника в сушу. Примером могут служить фиорды Норвегии и Аляски. 3. Лиманы, ограниченные мелями или барьерными островами, разделенными проливами, благодаря которым сохраняется связь с морем. Они образовались за счет береговых отложений или береговых дюн в связи с повышением уровня моря (побережье Мексиканского залива).

- Лиманы, образованные тектоническими процессами в результате геологических сдвигов или локальных опусканий суши (залив Сан-Франциско).

- Лиманы речных дельт, которые образовались в устьях больших рек (Нил, Миссисипи). В них часто наблюдается солевая стратификация, когда более плотная морская соленая вода находится внизу, а речная пресная — сверху. Это имеет место, когда речной сток превышает прилив. А когда они уравновешены, то за счет турбулентности происходит перемешивание и образуется слабосоленый лиман.

Лиманы характеризуются рядом важных свойств. Во- первых, они обычно очень продуктивные за счет биогенов, которые попадают сюда во время приливов. Во-вторых, в них круглый год идет образование первичной продукции за счет продуцентов трех типов: 1) макрофиты; 2) фитобентос; 3) фитопланктон. В-третьих, лиманы служат местом откорма многочисленных морских промысловых видов рыб, животных и птиц. В связи с этим лиманы играют большую роль в биосфере и поэтому их нельзя нарушать.

Примечания [ ]

Источники [ ]

Источник