37. Экологические зоны Мирового океана.

В океане и входящих в него морях различают прежде всего две экологические области: толщу воды – пелагиаль и дно – бенталь (рис. 38). В зависимости от глубины бенталь делится на сублиторальную зону – область плавного понижения суши до глубины примерно 200 м, батиальную – область крутого склона иабиссальную зону – область океанического ложа со средней глубиной 3–6 км. Еще более глубокие области бентали, соответствующие впадинам океанического ложа, называют ультраабиссалью. Кромка берега, заливаемая во время приливов, называется литоралью. Выше уровня приливов часть берега, увлажняемая брызгами прибоя, получила название супралиторали.

Естественно, что, например, обитатели сублиторали живут в условиях относительно невысокого давления, дневного солнечного освещения, часто довольно значительных изменений температурного режима. Обитатели абиссальных и ультраабиссальных глубин существуют во мраке, при постоянной температуре и чудовищном давлении в несколько сотен, а иногда и около тысячи атмосфер. Поэтому одно лишь указание на то, в какой зоне бентали обитает тот или иной вид организмов, уже говорит о том, какими общими экологическими свойствами он должен обладать. Все население дна океана получило название бентоса.

Организмы, обитающие в толще воды, или пелагиали, относятся к пелагосу. Пелагиаль также делят на вертикальные зоны, соответствующие по глубине зонам бентали: эпипелагиаль, батипелагиаль, абиссопелагиаль. Нижняя граница эпипелагиали (не более 200 м) определяется проникновением солнечного света в количестве, достаточном для фотосинтеза. Фотосинтезирующие растения глубже этих зон существовать не могут. В сумеречных батиальных и полных мрака абиссальных глубинах обитают лишь микроорганизмы и животные. Разные экологические зоны выделяются и во всех других типах водоемов: озерах, болотах, прудах, реках и т. д. Разнообразие гидробионтов, освоивших все эти места обитания, очень велико.

38. Основные свойства водной среды и режим водоемов.

Плотность воды – это фактор, определяющий условия передвижения водных организмов и давление на разных глубинах. Для дистиллированной воды плотность равна 1 г/см 3 при 4 °C. Плотность природных вод, содержащих растворенные соли, может быть больше, до 1,35 г/см 3 . Давление возрастает с глубиной примерно в среднем на 1 · 10 5 Па (1 атм) на каждые 10 м.

Кислородный режим. В насыщенной кислородом воде содержание его не превышает 10 мл в 1 л, это в 21 раз ниже, чем в атмосфере. Поэтому условия дыхания гидробионтов значительно усложнены. Кислород поступает в воду в основном за счет фотосинтетической деятельности водорослей и диффузии из воздуха. Поэтому верхние слои водной толщи, как правило, богаче этим газом, чем нижние. С повышением температуры и солености воды концентрация в ней кислорода понижается. В слоях, сильно заселенных животными и бактериями, может создаваться резкий дефицит О2 из-за усиленного его потребления. Например, в Мировом океане богатые жизнью глубины от 50 до 1000 м характеризуются резким ухудшением аэрации – она в 7-10 раз ниже, чем в поверхностных водах, населенных фитопланктоном. Около дна водоемов условия могут быть близки к анаэробным

Солевой режим. Поддержание водного баланса гидробионтов имеет свою специфику. Если для наземных животных и растений наиболее важно обеспечение организма водой в условиях ее дефицита, то для гидробионтов не менее существенно поддержание определенного количества воды в теле при ее избытке в окружающей среде. Излишнее количество воды в клетках приводит к изменению в них осмотического давления и нарушению важнейших жизненных функций.Температурный режим водоемов более устойчив, чем на суше. Это связано с физическими свойствами воды, прежде всего высокой удельной теплоемкостью, благодаря которой получение или отдача значительного количества тепла не вызывает слишком резких изменений температуры. Испарение воды с поверхности водоемов, при котором затрачивается около 2263,8 Дж/г, препятствует перегреванию нижних слоев, а образование льда, при котором выделяется теплота плавления (333,48 Дж/г), замедляет их охлаждение.

Амплитуда годовых колебаний температуры в верхних слоях океана не более 10–15 °C, в континентальных водоемах – 30–35 °C. Глубокие слои воды отличаются постоянством температуры. В экваториальных водах среднегодовая температура поверхностных слоев +(26–27) °С, в полярных – около 0 °C и ниже. В горячих наземных источниках температура воды может приближаться к +100 °C, а в подводных гейзерах при высоком давлении на дне океана зарегистрирована температура +380 °C.

доемах и на литорали морей высоких и умеренных широт, где значительны суточные и сезонные колебания температуры.

Световой режим. Света в воде гораздо меньше, чем в воздухе. Часть падающих на поверхность водоема лучей отражается в воздушную среду. Отражение тем сильнее, чем ниже положение Солнца, поэтому день под водой короче, чем на суше. Например, летний день около острова Мадейра на глубине 30 м – 5 ч, а на глубине 40 м всего 15 мин. Быстрое убывание количества света с глубиной связано с поглощением его водой. Лучи с разной длиной волны поглощаются неодинаково: красные исчезают уже недалеко от поверхности, тогда как сине-зеленые проникают значительно глубже. Сгущающиеся с глубиной сумерки в океане имеют сначала зеленый, затем голубой, синий и сине-фиолетовый цвет, сменяясь наконец постоянным мраком. Соответственно сменяют друг друга с глубиной зеленые, бурые и красные водоросли, специализированные на улавливании света с разной длиной волны.

Источник

Экологическая зональность Мирового океана и морей

Мировой океан образован собственно океаном и периферическими частями – морями. Среди них различают окраинные моря, широко сообщающиеся с океаном (Баренцево море) и средиземные, почти со всех сторон окруженные сушей (Черное, Красное, Средиземное). Средняя глубина Мирового океана составляет 3,8 км.

В структуре Мирового океана выделяется три основные части:

1) Прибрежное мелководье (материковая отмель, материковое плато, континентальный шельф). Характеризуется очень плавным и небольшим понижением суши до глубины 200-500 м.

2) Переходная зона от прибрежной отмели к большим глубинам (материковый склон, континентальный склон), на глубине 3-4 км переходит в ложе океана.

3) Глубоководье (океаническое ложе).

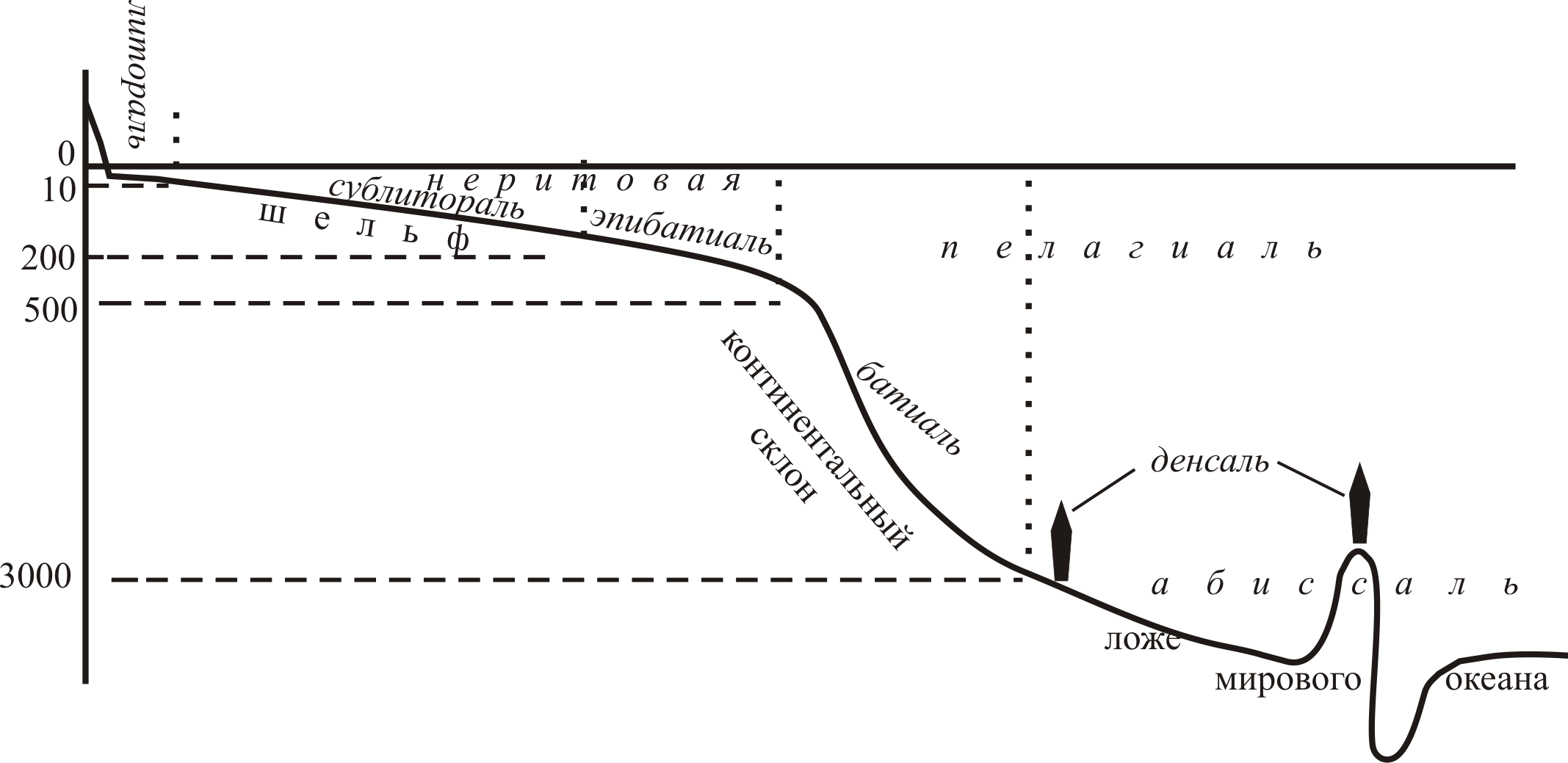

Океаны и моря как по вертикали, так и по горизонтали, подразделяются на отдельные экологические зоны (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Экологические зоны Мирового океана (по [6])

Бенталь океана (близлежащая к морскому дну зона). Материковая отмель разделяется на три экологические зоны:

a) супралитораль – часть берега, увлажняемая заплесками и брызгами воды;

b) литораль (эвлитораль) – приливно-отливная зона, пограничная полоса между сушей и морем, регулярно (дважды в сутки) затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе (в литорали представлены все типы царства животных, это одно из наиболее благоприятных мест развития жизни, которая, возможно, здесь и зародилась);

c) сублитораль – полоса морского дна, мелководье, простирается до нижней границы распространения донных фотосинтезирующих растений (в сублиторали сосредоточены основные растительные и животные богатства океана, жизнь в данной зоне представлена огромным разнообразием видов).

Материковый склон занимает батиаль – зона морского дна (от 200 – 500 до 3000 м от поверхности воды).

В области океанического ложа батиаль переходит в абиссаль – пространство морского дна, соответствующее ложу океана, глубоководная зона Мирового океана и морей (от 3000 до 6000 м), занимающая около 80% их площади (характерно отсутствие солнечного света, высокое давление, температура около 0°С, жизнь представлена микроорганизмами – хемотрофами и животными), имеет минимальную биологическую продуктивность.

На глубинах свыше 6000-7000 м абиссаль называется ультраабиссаль, или гадаль – область глубоководных впадин, имеет наиболее бедную жизнь, представленную микроорганизмами и животными – многощетинковые черви, ракообразные, моллюски, иглокожие, рыбы, многие из них являются эндемиками.

Пелагиаль океана (толща воды). Зона обитания водных организмов, не связанных с дном водоема. Разделяется на зоны по вертикали и горизонтали.

Разделение по вертикали (на слои, лежащие друг над другом):

a) эпипелагиаль – верхний слой, покрывающий материковую отмель, воды до глубины 200 м, нижняя граница сублиторали;

b) батипелагиаль – глубже лежащий слой до нижней границы батиали, толща воды над материковым склоном;

c) абиссопелагиаль – располагается от нижней границы батиали до глубин 6-7 км;

d) ультраабиссопелагиаль.

Разделение по горизонтали (на водные массы, располагающиеся над различными областями океанического ложа):

a) неритическая часть – лежит над областью материковой отмели;

b) океаническая часть – находится над зонами батиали и абиссали.

В зависимости от того, в какой зоне обитают организмы, они называются супралиторальными, литоральными, пелагическими и т.д.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник

Биономические зоны моря

Животные и растения, образующие биосферу Земли, встречаются повсюду: в водной среде, на суше, в воздухе. Большинство ископаемых животных встречаются в морских отложениях. На рис. 35 приведен профиль морского дна и биономические зоны моря, т.е. закономерное расселение различных групп организмов по областям морского дна и водной толщи (см. стр. 6).

Рис. 35. Биономические зоны моря

К областям континентального склона относятся:

Шельф — самая пологая часть морского дна (0-200, реже до 500 м).

Континентальный склон – элемент дна Мирового океана, следующий за шельфом, имеющий уклон.

Ложе Мирового океана – самая нижняя часть морского дна, осложненная глубоководными желобами (до 11 034 м в Марианской впадине).

К биономическим зонам моря относятся:

Неритовая зона моря – зона моря, распространенная над шельфом, делится на литораль, сублитораль, эпибатиаль.

Литораль – зона волноприбойных движений.

Сублитораль – зона моря, располагающаяся над шельфом, следующая за литоралью, постоянно покрытая водой.

Эпибатиаль – зона моря, примыкающая к шельфу, если пологий материковый склон продолжается глубже 200 м. Эпибатиаль следует за сублиторалью, в ней исчезают водоросли. Выделяется не во всех морях.

Батиаль – зона моря, распространенная над континентальным склоном.

Абиссаль – зона моря, распространенная над ложем Мирового океана.

Денсаль – зона интенсивной жизни, имеющая пятнистое распределение, среди батиали и абиссали. Расположена денсаль вокруг гидротермальных источников «черных курильщиков». В подобных «оазисах жизни» живут вестиментиферы и другие организмы, питающиеся сероводородом.

Пелагиаль – зона открытого моря, в которой поселяются пелагические организмы (нектон, планктон).

Биономические группы организмов

Все разнообразие фауны Мирового океана делится на группы: а) по образу жизни; б) по условиям обитания.

а) По образу жизни морских организмов выделяют: планктон, нектон и бентос.

Планктон – это организмы свободно переносимые течениями и ветрами, т.е. не имеющие органов активного передвижения. Различают: фитопланктон (растительный – водоросли) и зоопланктон (животный – личинки донных животных, рачки, икра рыбы и др.).

Нектон – это группа организмов, активно плавающая: рыбы, моллюски, киты.

Бентос – обитатели дна океанов. Причем способы жизни на дне разные:

- одни передвигаются: членистоногие, морские ежи, звезды;

- другие прикрепляются: кораллы, губки, мшанки;

- третьи свободно лежат (сидячий бентос): некоторые брахиоподы.

Рассмотрим как они распределены в толще воды.

Бентосные организмы в основном приурочены к шельфу материков, отмелям, обитают на глубине до 200 м.

Батиаль бедна бентосом. Последние исследования дна океанов показали, что большое количество современного бентоса приурочено к глубоководным частям океана (желобам – до 6000 м) и к ультраабиссали. Это губки, двустворки, брюхоногие моллюски. Но в бентосе ультраабиссали отсутствуют водоросли.

В пелагиали обитают планктонные и нектонные организмы (рыбы, киты).

б) По условиям обитания: стеногалинные, стенотермные, стенобатные.

Стеногалинные – животные, не переносящие больших колебаний солености.

Стенотермные – животные, не переносящие больших колебаний температуры.

Стенобатные – животные, не переносящие больших колебаний давления.

Стенобионтные – животные, могут жить при определенных условиях (коралловые полипы).

Эвригалинные – животные, которые могут жить при любой солености (эври – широкий) – рыбы, живут в море, а на нерест идут в реку.

Эвритермные – животные, которые могут жить при любых колебаниях температуры.

Эврибатные – животные, которые могут жить при любых колебаниях давления.

Эврибионтные – это организмы, которые могут существовать при значительных колебаниях факторов среды обитания.

Соленость в морях измеряется в единицах, называемых промилле (1 промилле равен 1 г соли на литр воды). Соленость Мирового океана – 35%о, Красного моря – 43%о,,Черного – 23%о, Каспийского – 17%о, Балтийского – 9%о.

Источник