- Разработка угольных шахт и бассейнов

- Добыча угля в России

- Крупнейшие месторождения России

- Кузбасс

- Канско-Ачинский бассейн

- Тунгусский бассейн

- Печорский угольный бассейн

- Иркутско–черемховский бассейн

- Влияние на экологию

- Видео: Уголь. Современная добыча угля!

- Каменноугольные бассейны мира. Характеристика угольных бассейнов. Мировые месторождения угля

- Каменноугольные бассейны мира. Характеристика угольных бассейнов. Мировые месторождения угля

- Тунгусский бассейн, Россия (запасы угля — 2,299 трлн тонн)

- Ленский бассейн, Россия (1,647 трлн тонн)

- Канско-Ачинский бассейн, Россия (638 млрд тонн)

- Кузбасс, Россия (635 млрд тонн)

- Иллинойсский бассейн, США (365 млрд тонн)

- Рурский бассейн, Германия (287 млрд тонн)

- Аппалачский бассейн, США (284 млрд тонн)

- Печорский бассейн, Россия (265 млрд тонн)

- Таймырский бассейн, Россия (217 млрд тонн)

- Донбасс — Украина, РФ (141 млрд тонн)

- Размещение ресурсов угля, география крупнейших угольных бассейнов мира

- Характеристика угольных бассейнов

Разработка угольных шахт и бассейнов

К основным задачам, которые ставятся перед угольной промышленностью, относится добыча и первичная переработка (обогащение) каменного и бурого угля. Угледобыча самая крупная из всех отраслей входящих в топливную промышленность по количеству персонала и стоимости основных фондов. Такой субъект Российской Федерации, как Кемеровская область своим экономическим потенциалом во многом обязан угольной промышленности.

На территории России находятся залежи различных видов угля — бурого, каменного и антрацита. Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест в мире по количеству каменного топлива в недрах. Суммарное количество угля составляет 6421 миллиардов тонн, 5334 миллиарда тонн из них кондиционные.

Количество каменного угля в общих запасах более 60% от числа всех запасов. Технологическое топливо — коксующийся уголь — занимает 10% в общем объеме запасов, 3,6% валового продукта приходится на долю продукции угледобычи в ТЭК, а в общем объеме ВВП России на эту отрасль приходится около одного процента.

Если рассмотреть карту России, то более 90% залежей находится на востоке страны, в основном в Сибири. Если сравнивать объёмы добычи то наиболее значимыми для страны месторождениями можно назвать Кузнецкое, Канско-Ачинское, Тунгусское, Печорское и Иркутско-Черемховское месторождения.

Добыча угля в России

В мире, по объемам добытого угля Россия занимает, пятое место (впереди Китай, Соединенные Штаты Америки, Австралия и индия), 75% добытого топлива, применяется энергетиками при производстве тепловой и электрической энергии, 25% используется для нужд металлургической и химической промышленности.

Экспортируется небольшой процент от общей добычи. Основными рынками экспорта являются Япония и Республика Корея.

В России основным является открытый метод добычи – 75% от общего объема. Применение открытого метода обусловлено небольшой глубиной залегания. Для применения такого способа добычи нужно снять верхние слои почвы. Для вскрытия используются бульдозеры, скреперы, роторные экскаваторы, драглайны.

Потом дробится порода. Для дробления используют водяные пушки, дробилки, иногда применяются буровзрывные методы отбойки угля. Добыча таким способом занимает довольно большую площадь территории.

Добыча угля открытым способом имеет следующие положительные стороны:

- добыча единицы продукции происходит за небольшой интервал времени;

- низкая себестоимость;

- относительная безопасность;

Уголь, добытый открытым методом, содержит большой процент примесей.

Шахтная добыча более затратная. Применение обусловлено залеганием пластов полезной породы на большой глубине. Обустройство шахт требует больших капитальных затрат как в финансовом плане, так и во временном. При добыче угля в шахтах имеет место большая доля ручного труда. Глубина некоторых шахт достигает одного километра.

- высокое качество добытого сырья;

- меньше воздействие на окружающую среду;

- самый небезопасный способ добычи;

- необходимы серьёзные финансовые вложения.

Крупнейшие месторождения России

Кузбасс

Кузнецкий угольный бассейн, сокращённо Кузбасс – наиболее крупное месторождение по запасам угля на территории РФ, и крупнейшее в мире. Оно расположено на Западе Сибири.

Основная часть территории бассейна находится в Кемеровской области. На долю Кузбасса приходится добыча 56% процентов каменного и около 80% коксующегося угля, добытого в РФ, в общей сумме двести миллионов тонн в год.

В Кузнецком бассейне угли, по своему качеству разные. Уголь с более высоким качеством залегает глубже, а чем ближе к поверхности увеличивается зольность и влажность угля. Большие расстояния от главных потребителей топлива – центральной части страны, Камчатки и Сахалина, является основным недостатком. Добыча ведется открытым методом.

Канско-Ачинский бассейн

Этот бассейн расположен в центральной Сибири. Основной вид добываемого угля – бурые угли, широко применяемые в энергетике, Добывается открытым способом.

Количество угольных запасов составляет 638 миллиарда тонн, используется топливо местными электростанциями для генерации электроэнергии и тепловой энергии. Значительная часть добытого ископаемого применяется на ТЭЦ Иркутской энергетической системы. Самыми крупными потребителями Канско-Ачинских углей являются ТЭЦ, расположенные в городах:

Немаловажное значение для бассейна играет наличие транссибирской железнодорожной магистрали, по которой осуществляется транспортировка угля, как в западном направлении страны (для нужд Рязанской ГРЭС), так и на Дальний Восток.

Тунгусский бассейн

Самые крупные месторождения угляТунгусский бассейн, лидирующий в России, и входит в число крупнейших угольных бассейнов мира. Его площадь составляет примерно один миллион квадратных километров. Количество угля в недрах составляет примерно два миллиарда тонн, причем 95% из них каменные. Такое количество угля способно обеспечить все мировые потребности сроком на пятьсот лет.

В связи с отсутствием подъездных путей и удаленностью от промышленных центров на полную мощность не эксплуатируется. Основным потребителем угля является субъект РФ Красноярский край.

Печорский угольный бассейн

Располагается на западном склоне кряжа Пай-Хой. Административно расположен в Ненецком автономном округе и Республике Коми.

В недрах бассейна преимущественно находятся коксующиеся угли высокого качества. Добыча ведется с применением шахтного метода.

Ежегодная добыча 12,6 миллиона тонн угля, что равняется 4% от всего количества угля, добываемого в России. Череповецкий металлургический завод является самым крупным потребителем.

Иркутско–черемховский бассейн

Толщина пластов от одного до десяти метров. Большие расстояния от крупных потребителей не позволяет использовать добываемый уголь, кроме как на местных электростанциях. Для добычи топлива применяется открытый способ.

Влияние на экологию

Природа проблем воздействия на окружающую среду угледобывающей сферой в основном связана с проведением горных работ. Особенно при открытой добыче угля. При проведении взрывных работ в небо подымаются тонны пыли, и разносятся ветром на многие километры. Более пятидесяти процентов шахт по добычи угля относятся к категории взрывоопасных, также высока опасность самовозгорания угольной пыли.

При проведении работ под землей существует большая вероятность оседания земли, которую возможно предотвратить. При проведении добычи полезных ископаемых, пустоты, образующиеся под землей, необходимо заполнять, не имеющей ценности породой или другими материалами.

Многие страны мира уже успешно применяют эту технологию. В первую очередь в тех странах, где приняты нормативы, и программы по рекультивации территорий, на которых проводились горные работы.

Каждый субъект хозяйствования при добыче каменного топлива должен выполнять требования техники безопасности принятые в добывающей отрасли. Пренебрежение этими правилами может привести к очень опасным последствиям:

- при добыче возможны изменения ландшафта;

- развитие эрозии почвы, связанное с оседанием поверхности земли, нарушается почвенный покров;

- происходит ухудшение качества воздуха и воды;

- в результате подземной добычи угля происходят выбросы метана;

- подземные пожары;

- самовозгорания в отвалах;

- осыпание откосов;

Для минимизации экологических последствий каждый субъект хозяйственной деятельности, занимающийся добычей и переработкой угля должен внести свой вклад в решение данной проблемы.

Видео: Уголь. Современная добыча угля!

Источник

Каменноугольные бассейны мира. Характеристика угольных бассейнов. Мировые месторождения угля

Каменноугольные бассейны мира. Характеристика угольных бассейнов. Мировые месторождения угля

Материал с сайта https://pronedra.ru

Россия может похвастаться самыми щедрыми месторождениями угля, однако зачастую они находятся в труднодоступных регионах, что осложняет их освоение. Кроме того, не все залежи являются извлекаемыми по геологическим причинам. Предлагаем вашему вниманию рейтинг угольных бассейнов мира, таящих в себе колоссальные природные богатства, большая часть которых так и останется в недрах земли, не будучи извлечённой на поверхность.

Тунгусский бассейн, Россия (запасы угля — 2,299 трлн тонн)

Бесспорное мировое лидерство по критерию объёма залежей угля принадлежит российскому Тунгусскому бассейну, который занимает площадь более миллиона квадратных километров и охватывает территории Иркутской области, Якутии и Красноярского края. Запасы блока насчитывают 2,299 трлн тонн каменного и бурого угля. О полномасштабной разработке месторождений бассейна говорить преждевременно, поскольку большая часть зон возможной добычи ещё мало изучена ввиду расположения в труднодоступных районах. На тех участках, которые уже разведаны, ведётся добыча открытым и подземным способами.

Ленский бассейн, Россия (1,647 трлн тонн)

В Якутии и частично в Красноярском крае расположился второй из самых крупных в мире угольных бассейнов — Ленский — с запасами в 1,647 трлн тонн бурого и каменного угля. Основная часть блока находится в бассейне реки Лены, в районе Центральноякутской низменности. Площадь угольного бассейна достигает 750 тыс. квадратных километров. Как и Тунгусский бассейн, Ленский блок изучен в недостаточной степени из-за труднодоступности района. Добыча осуществляется на шахтах и разрезах. На Сангарской шахте, закрытой в 1998 году, спустя два года начался пожар, который не потушен до сих пор.

Заброшенная шахта «Сангарская», Якутия

Канско-Ачинский бассейн, Россия (638 млрд тонн)

Третья позиция в рейтинге крупнейших угольных блоков мира досталась Канско-Ачинскому бассейну, запасы которого насчитывают 638 млрд тонн угля, по большей части бурого. Протяжённость бассейна составляет около 800 километров вдоль Транссибирской магистрали. Блок расположен в Красноярском крае, Иркутской и Кемеровской областях. На его территории открыты около трёх десятков месторождений. Бассейн характеризуется нормальными геологическими условиями для разработки. Ввиду неглубокого залегания пластов освоение участков проходит карьерным способом.

Угольный разрез «Бородинский», Красноярский край

Кузбасс, Россия (635 млрд тонн)

Кузнецкий бассейн является одним из самых масштабных из освоенных блоков на территории страны. Геологические запасы угля Кузбасса оцениваются в 635 млрд тонн. Бассейн находится в пределах Кемеровской области и частично в Алтайском крае и Новосибирской области, где добываются суббитуминозный уголь и антрацит соответственно. В Кузбассе преобладающим является подземный способ добычи, который позволяет извлекать более качественный уголь. Ещё 30% объёма топлива добывается открытым способом. Остальной уголь — не более 5% — извлекается гидравлическим способом.

Разрез «Бачатский», Кемеровская область

Иллинойсский бассейн, США (365 млрд тонн)

Пятым по объёму угольных запасов в мире числится Иллинойсский бассейн площадью 122 тыс. квадратных километров, расположенный в одноимённом штате, а также на территориях соседних регионов — Кентукки и Индианы. Геологические каменноугольные запасы достигают величины в 365 млрд тонн, из них для открытой разработки доступны 18 млрд тонн. Глубина добычи средняя — в пределах 150 метров. До 90% добываемого угля дают лишь два из девяти имеющихся пластов — «Харрисбург» и «Херрин». Примерно такое же количество угля идёт на нужды теплоэнергетической отрасли, остальные объёмы коксуются.

Угольная шахта Crown III, штат Иллинойс, США

Рурский бассейн, Германия (287 млрд тонн)

Знаменитый немецкий Рурский блок размещается в бассейне одноименной реки, являющейся правым притоком Рейна. Это один из самых старых участков угледобычи, известный ещё с тринадцатого века. Промышленные запасы каменного угля залегают на площади 6,2 тыс. квадратных километров, на уровне глубин до двух километров, однако в целом геологические толщи, общий вес которых находится в пределах 287 млрд тонн, достигают шести километров. Порядка 65% залежей составляет коксующийся уголь. Добыча производится исключительно подземным способом. Максимальная глубина шахт в районе промысла — 940 метров (шахта «Гуго»).

Рабочие угольной шахты Auguste Victoria, Марль, Германия

Аппалачский бассейн, США (284 млрд тонн)

В восточной части США, на территории штатов Пенсильвания, Мэриленд, Огайо, Западная Виргиния, Кентукки и Алабама, расположился Аппалачский каменноугольный бассейн с запасами в 284 млрд тонн ископаемого топлива. Площадь бассейна достигает 180 тыс. квадратных километров. В блоке насчитывается около трёх сотен районов угледобычи. В Аппалачах сосредоточены 95% шахт страны, а также примерно 85% карьеров. На угледобывающих предприятиях бассейна заняты 78% работников отрасли. Добыча 45% угля осуществляется открытым способом.

Удаление горных вершин для добычи угля, Западная Виргиния, США

Печорский бассейн, Россия (265 млрд тонн)

В Ненецком АО и Коми находится восьмой по величине запасов угольный бассейн мира площадью 90 квадратных километров — Печорский. Залежи угля данного блока составляют 265 млрд тонн. Промысел ведётся в районах многолетней мерзлоты, в лесотундре и тундре. Кроме того, тяжёлые условия добычи связаны с тем, что пласты залегают неравномерно и характеризуются высоким уровнем метаноносности. Работа в шахтах опасна из-за высоких концентраций газа и пыли. Большинство шахт были построены непосредственно в Инте и Воркуте. Глубина разработки участков достигает 900 метров.

Разрез «Юньягинский», г. Воркута, Республика Коми

Таймырский бассейн, Россия (217 млрд тонн)

Ещё один российский угольный блок вошёл в мировую десятку — Таймырский бассейн, который находится на территории одноименного полуострова и занимает площадь 80 тыс. квадратных километров. Строение пластов сложное, часть залежей угля пригодна для коксования, а большинство запасов составляют энергетические марки. Несмотря на значительные объёмы запасов топлива — 217 млрд тонн — в настоящее время месторождения бассейна не разрабатываются. Перспективы освоения блока достаточно туманны ввиду его удалённости от потенциальных потребителей.

Слои каменного угля по правому берегу реки Шренк, полуостров Таймыр

Донбасс — Украина, РФ (141 млрд тонн)

Замыкает рейтинг крупнейших угольных бассейнов Донбасс с объёмом залежей в 141 млрд тонн, который охватывает территорию российской Ростовской области и ряд регионов Украины. Площадь бассейна составляет 60 тыс. квадратных километров. В блоке распространены все основные марки каменного угля. Донбасс интенсивно осваивается продолжительное время — с конца 19-го века.

Шахта «Обуховская», г. Зверево, Ростовская область

Приведённый выше рейтинг ни в коей мере не отображает реальной ситуации с показателями разработки месторождений, а лишь показывает масштаб крупнейших геологических запасов мира без привязки к фактическим уровням разведки и извлечения полезных ископаемых в той или иной стране. Суммарное количество доказанных запасов на всех месторождениях в государствах, которые являются лидерами угледобывающей отрасли, значительно меньше, чем объём геологических залежей даже в одном крупном бассейне.

Рейтинги показывают богатство российских недр, но вовсе не возможность их освоения. В свою очередь, показатели добычи зависят от других факторов. К примеру, напомним, Пронедра писали ранее, что Россия в 2017 году нарастит экспорт угля . Решения такого рода принимаются с учётом ряда условий, не зависящих от объёма запасов. Речь идёт о сложности работы на месторождениях, применяемых технологиях, экономической целесообразности, политике властей и позиции отраслевых операторов.

Размещение ресурсов угля, география крупнейших угольных бассейнов мира

Уголь широко распространен в земной коре: известно более 3,6 тыс. его бассейнов и месторождений, которые в совокупности занимают 15 % земной суши. Как общие, так и разведанные запасы угля намного больше запасов нефти и природного газа. В 1984 г. на XXVII сессии Международного геологического конгресса общие мировые угольные ресурсы были оценены в 14,8 трлн т (в том числе 9,4 трлн т каменного и 5,4 трлн т бурого угля), а во второй половине 1990-х гг. в результате разного рода переоценок и перерасчетов – в 5,5 трлн т (в том числе 4,3 трлн т каменного и 1,2 трлн т бурого угля) [10].

Все топливные ресурсы мира (в том числе уголь) принято учитывать по двум категориям — общегеологическихи разведанных(достоверных, доказанных, подтвержденных) ресурсов. В пределах земной суши они распределяются довольно неравномерно. Так, по оценкам конца 1990-х гг., первое и второе места по их запасам делят между собой регионы СНГ и Азиатско-Австралийский. На третьем месте находится Северная Америка, а далее идут Ближний и Средний Восток, зарубежная Европа, Африка и Латинская Америка. Естественно также, что регионы различаются и по структуре своих топливных ресурсов. В целом в мире на долю угля приходится 70–75 % всех топливных ресурсов (в условном топливе), а остальная часть примерно поровну распределяется между нефтью и природным газом. При этом в Европе, например, доля угля составляет 90 %, а на Ближнем и Среднем Востоке, напротив, 100 % приходится на ресурсы нефти и природного газа.

Всего угольные ресурсы разведаны в 83 странах мира. Геологические закономерности их распределения по территории земной суши изучали многие ученые. Академик П. И. Степанов еще в 1937 г. установил минимумы и максимумы угленакопления, связанные с особенностями конкретных геологических эпох, с их палеогеографической обстановкой. Затем эти подсчеты неоднократно уточняли. Согласно современным представлениям, 47 % всех угольных ресурсов приходится на отложения палеозоя, 37 – мезозоя и 16 % – кайнозоя. В том числе из отдельных геологических периодов максимумы угленакопления приходятся на пермь, карбон и мел, в меньшей мере – на юру, неоген и палеоген. В Европе резко преобладают карбоновые и палеоген-неогеновые угли, в Азии – пермские.

Наибольшие скопления каменного угля наблюдаются на территории Северной Америки и Азии, а бурого угля – Европы. Большое количество месторождений находится в Китае, Индонезии, северных районах России. Из этого следует, что большая часть угольных бассейнов и месторождений находится в северном полушарии. В южном полушарии бассейны каменного угля находятся на территории Австралии, ЮАР, Бразилии, а бурого угля – только в Бразилии и Перу. Угольных месторождений здесь тоже на порядок меньше, в отличие от северного полушария. Все это говорит нам о том, что активное угленакопление во все периоды исторического развития было характерно именно для материков северного полушария.

В 1975—1980гг неустойчивость мировой энергетики, вызванная энергетическим кризисом, способствовала частичной переориентации большинства развитых стран на уголь. Происходила перестройка территориально-производственной структуры отрасли. Были закрыты нерентабельные шахты и разрезы, широко применялась механизация и автоматизация производственных процессов. Такая реструктуризация была характерна, прежде всего, для развитых стран. В СССР и странах Восточной Европы перестройка угольной промышленности имела вялотекущий характер, вследствие чего добыча угля в среднем составляла 1,5 тыс. т в сутки на один забой против 5—10 тыс. т в сутки в передовых угледобывающих странах. Реструктуризация отрасли имела не только технологический характер, она оказала сильное влияние и на размещение угольных предприятий. В странах, обладающих большой территорией (США, Канада, СССР и др.), произошел сдвиг отрасли в районы, где возможна добыча угля открытым способом. В США и Канаде центр тяжести отрасли сместился в западные районы, в СССР — в восточные, в Китае — в приморские провинции. В европейских странах территориальные сдвиги оказались менее заметны, т.к. сдвиги в размещении происходили в пределах угольных бассейнов. Аналогично европейским странам происходили изменения в размещении в Австралии и ЮАР [5].

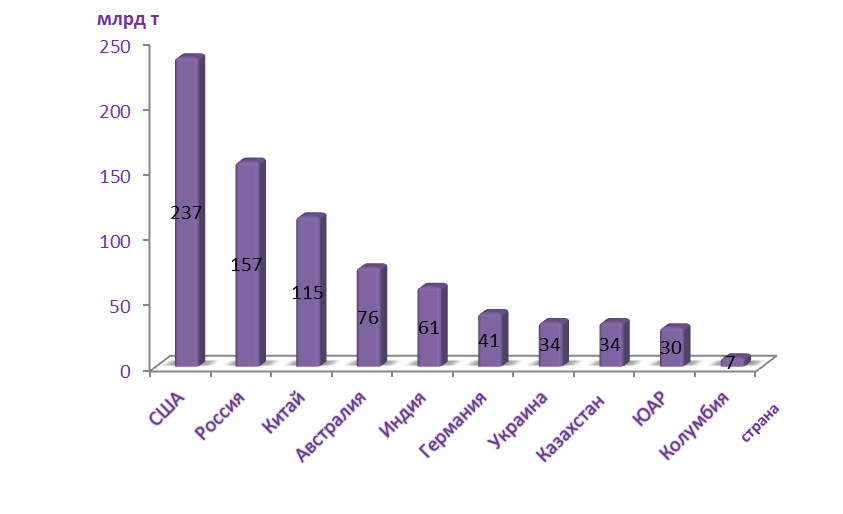

Разведанные угольные запасы оцениваются в 861 млрд т , в расчете на 2010г. На США, Китай и Россию приходится более 1/2 всех мировых разведанных запасов угля, их доля от общемировых составляет соответственно 28%, 18% и 13%. На остальные же страны приходится 41%. Первые десять стран по разведанным запасам угля представлены на рис.1.2.

Рис.1.2 Первые десять стран по разведанным запасам угля на 2010г.

В составе первой десятке по разведанным запасам угля экономически развитые страны находятся примерно на одном уровне с развивающимися. Такое положение сохраняется благодаря большой доле США в мировых запасах угля. США принадлежит четыре из двенадцати крупнейших месторождений угля: Иллинойский, Аппалачский, Альберта, Паудер-Ривер. Среди развивающихся стран выделяются Россия и Китай, занимающие соответственно второе и третье место. В России также как и в США находится четыре крупнейших месторождения: Иркутский, Кузнецкий, Донецкий, Канско-Ачинский (табл.1.2). В Китае нет крупных бассейнов, но есть большое количество мелких месторождений.

Характеристика угольных бассейнов

Печорский каменно угольный бассейн расположен в Архангельской области. Часть бассейна находится севернее полярного круга, что является удорожающим фактором в себестоимости этих углей.

Печорский угольный бассейн еще недостаточно разведан, причем следует особо отметить трудности заполярной добычи. Там залегают ценные коксующиеся угли, которые, несмотря на высокие затраты, целесообразно добывать для нужд европейского Севера и Центральной России.

Бассейн начал активно разрабатываться в военные годы для вынужденной замены угля захваченного врагом Донбасса, тогда же (1942 г.) была построена и железная дорога от Котласа. Строились шахты и в послевоенное время.

Печорский бассейн — самый крупный по запасам (210 млрд. т.) и добыче угля в европейской части страны.

Прогнозные ресурсы углей Печорского бассейна оцениваются в 341 млрд. т. из которых 234 млрд. т. удовлетворяют кондициям, из них разведанных запасов — 8,7 млрд. т. Большая часть запасов углей сосредоточена на Интинском, Воргашорском, Усинском и Воркутинском месторождениях. На коксующийся уголь приходится 40% разведанных запасов и 3/5 общего объема добычи. Наибольшую ценность представляют угли, пригодные для производства высококачественного кокса. Коксующиеся угли Воркуты, Воргашора по качеству — лучшие в стране. Самая мощная угольная шахта — Воргашорская. В Воркуте добывают преимущественно коксующиеся, в Инте — энергетические высокозольные угли. Для обеспечения деятельности промышленных предприятий и бытовых нужд на 8 тепловых электростанциях, обеспечивающих централизованное энергоснабжение, а также на децентрализованные дизельные электростанции завозится уголь Инты, Воркуты.

В Печорском бассейне довольно высока теплотворная способность угля. Значительная глубина залегания (200—600 м), небольшая мощность пластов (1—2 м), сложные природные условия (часть Печорского бассейна расположена в Заполярье) затрудняют добычу, вызывают добавочные расходы, повышающие себестоимость угля.

Добыча угля в бассейне ведется только подземным способом — шахтами, входящими в состав ОАО «Воркутауголь», «Интауголь» и АО «Шахта «Воргашорская», АО «Шахта «Западная», что также повышает себестоимость угля. Добыча угля в Печорском бассейне, которая в 2001 г. составила 18,8 млн. т., или 7% от общего объёма по Российской Федерации, с 1991 г. сократилась на 1/3( см. 4). Суммарная производственная мощность 10 шахт Печорского угольного бассейна — 21,7 млн. т.

Региональные рынки сбыта коксующихся углей Печорского бассейна расположены в основном в Северном (АО «Северосталь»), Северо-Западном (Ленинградский промышленный узел), Центральном (АО «Московский КГЗ»), Центрально-Черноземном (АО «Новолипецкий МК») и Уральском (АО «Нижнетагильский МК») экономических районах. Энергетическим углем бассейна полностью обеспечивается Северный экономический район, на 45% — Северо-Западный район и Калининградская область, на 20% — Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Большая часть угля поступает на Череповецкий металлургический комбинат, а также в Санкт-Петербург и Тулу.

Себестоимость угля — высокая, и бассейн не имеет значительных перспектив развития. Здесь наиболее остро стоят социально-экономические проблемы — из-за неблагоприятных климатических условий, отсутствия возможности расширения градообразующей базы, трудовой переориентации людей. Вследствие дороговизны добычи уголь бассейна неконкурентоспособен на мировом рынке.

Кузнецкий каменноугольный бассейн (Кузбасс) расположен в Кемеровской области Западной Сибири( см. 1). Угленосные территории занимают четверть площади Кемеровской области. Кузбасс занимает 1-е место в России по балансовым запасам угля и 2-е место (после Канско-Ачинского бассейна) по запасам, пригодным для открытой разработки. Именно этот бассейн является в настоящее время в России наиболее используемым. [2]

Кузбасс характеризуется наличием мощных пластов высококачественного угля. По общим геологическим запасам (640 млрд т), мощности пластов и качеству углей, разнообразию их марочного состава, горно-геологическим условиям, объемам и технико-экономическим показателям добычи Кузнецкому бассейну принадлежит одно из первых мест в мире. Мощность большинства пластов составляет 6—14 м, а в ряде случаев — 20—25 м. Угли характеризуются высокой калорийностью (7,5—8,6 тыс. ккал), малой сернистостью (0,3 — 0,6%) и небольшой зольностью (5—12%), высокой удельной теплотой сгорания (6000-8500 ккал/кг).

Кузбасский уголь отличается и низкими затратами на его добычу (в 3,1 раза ниже среднероссийских), поэтому, несмотря на большие транспортные издержки, они конкурентоспособны в европейской зоне России.

В Кузнецком бассейне распологается большое количество пригодных для коксования углей.Запасы коксующихся углей составляют 30,7 млрд.тонн, или 77% от всех запасов страны. [7]

Способы добычи — открытый и подземный. Около 40% углей пригодно для открытой добычи, но при этом ведущим способом добычи остается подземный механический.

Крупнейшими предприятиями по подземной добыче являются акционерное общество шахта «Распадская», шахта «им.Кирова», шахта «Капитальная».

Открытый способ обладает более высокой производительностью и низкой себестоимостью. Крупнейшими разрезами бассейна являются «Черниговец», «Красногорский», имени 50 лет Октября, «Сибиргинский», «Междуречье» и «Кедровский». С 1952 года в бассейне применяется гидравлический способ выемки угля. Шахты «Тырганская», «Юбилейная» и «Есаульская» — ведущие предприятия гидродобычи.

Его балансовые запасы оцениваются в 57,2 млрд т, что составляет 28,5% общих запасов и 58,8% запасов каменных углей России. При этом запасы коксующихся углей составляют 30,1 млрд т, или 73% всех запасов страны.

Когда-то в Кузбассе добыча угля доходила до 157 млн т в год, но в 90-х годах в угольной отрасли произошел значительный спад и в стране начались энергетические кризисы, сделавшие нерентабельными добычу угля и его транспортировку, следствием этого стало сокращение добычи угля (в 1996 г. в Кузбассе было добыто лишь 95 млн т, в 1997 г. — около 86 млн т угля), а также закрытие некоторых шахт, но ситуация меняется к лучшему: в 1998 и 1999 гг. добыто 97 и 109 млн т соответственно. А в 2001 г. добыча угля в Кузбассе составила 126,5 млн т (47% общероссийской добычи).

Уголь в Кузбассе добывают на 60-ти шахтах и 20-ти угольных разрезах. Из новых угледобывающих районов наиболее перспективным является Ерунаковский угленосный район, где сосредоточены огромные запасы коксующихся (4 млрд.т.) и энергетических (4,7 млрд.т.) углей с благоприятными горно-геологическими условиями, пригодными для обработки как подземным, так и открытым способами с высокими технико-экономическими показателями.

Доля кузнецких углей на внутреннем рынке в общем объеме страны составляет 47%, по энергетическим углям — 25%, а по коксующимся — 80%. Добываемый уголь в советское время вывозился и в Европейскую часть, где его использование считалось выгодным. Сейчас в Европейской части России значение углей Кузбасса не уменьшается в связи с потерей Донецкого бассейна.

Около 40% добываемого угля потребляется в самой Кемеровской области (коксохимический завод в Кемерово — старейшее производство такого рода в Кузбассе) и 60% вывозится в районы ЗападнойСибири, Урала, центра европейской части страны и на экспорт. Кузбасс является основным поставщиком коксующихся углей на Западно-Сибирский и Новокузнецкий (главный центр чёрной металлургии) металлургические комбинаты.

Топливная промышленность представлена мощными угледобывающими предприятиями (концерн «Кузбассуголь», угольные компании «Кузнецуголь», АООТ «Кузбассразрезуголь»).

Кузнецкий бассейн играет роль главной угольной базы восточных районов. Основная часть шахт Кузбасса построена в довоенные годы, малопроизводительна и нуждается в реконструкции. Монофункциональность шахтерских городов и поселков, их плохое состояние усугубляют социально-экономические проблемы региона.

В структуре экспорта угля из России на Кузбасс приходится свыше 70% его физического объема [11].

Наиболее крупным, известным и разрабатываемым ныне месторождением бурого угля является Канско-Ачинское месторождение, которое располагается в Красноярском крае Восточной Сибири (см. 7). Это основной буроугольный бассейн станы. Здесь действуют крупнейшие в стране разрезы — Ирша-Бородинский, Назаровский и Березовский, которые служат базой мощных тепловых электростанций.

Запасы Канско-Ачинского буроугольного бассейна составляют 600 млрд т. Незначительная глубина залегания угольных пластов (добыча угля открытым способом 100%) и их большая мощность (40—100 м) обусловливают низкую себестоимость добычи угля (самую низкую в стране). В Здесь неглубоко залегают мощные пласты энергетических сортов углей.

Низкая теплотворная способность добываемых здесь углей (2,8—4,6 тыс. ккал) ограничивает возможности транспортировки на большие расстояния (не более 500 км), поэтому его целесообразно использовать на месте для выработки дешевой электроэнергии (на его базе формируется — КАТЭК — Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс), а также для энерготехнологической переработки с целью производства транспортабельного твердого и жидкого синтетического топлива.

Южно-Якутский каменноугольный бассейн — перспективный, один из крупнейших бассейнов Якутии, расположен на Дальнем Востоке и характеризуется значительными запасами особо ценных коксующихся углей, пригодных для открытой разработки. На территории бассейна выделяются два крупнейших месторождения — Чульмаканское и Нерюнгринское.

Общегеологические запасы бассейна составляют 23 млрд т (коксующихся — 21 млрд т), в том числе по промышленным категориям — 2,6 млрд т. Угли высокого качества с низким содержанием серы и фосфора. Глубина залегания незначительна. На его долю приходится 47% запасов угля района. Бассейн продолжает увеличивать объемы добычи и расширять географию углепотребления.

Велики богатые запасы коксующегося угля, разрабатываемого открытым способом.

На Чульмаканском месторождении имеется 5 пластов общей мощностью 1 — 10 м. Угли здесь высокого качества и обогащаются по простой схеме. Нерюнгринское месторождение представляет собой мощный пласт от 20 до 70 м. на углях которого работает Нерюнгринская ГРЭС.

Значение Канско-Ачинского угольного бассейна возросло в конце 70-х гг. в связи со строительством Байкало-Амурской магистрали (железнодорожная ветка от БАМ до г. Нерюнгри).

Уголь в основном экспортируется в Японию (по Байкало-Амурской магистрали и далее через порт Ванино и Восточный) и используется на Урале. В настоящее время прорабатываются варианты поставок угля на территорию Китая.[17]

Запасы Подмосковного буроугольного бассейна составляют 20 млрд т. Угли низкого качества (низкокалорийные, содержат большой процент золы, воды и пр.), средняя глубина залегания угля составляет около 60 м. 90% добычи производится шахтным способом, поэтому себестоимость угля высокая. Здесь добывается самый дорогой уголь России (стоимость Подмосковного угля выше Канско-Ачинского в 200 раз).

Несмотря на сверх-благоприятное географическое положение бассейна низкое качество и высокая себестоимость угля ограничивают перспективы роста его добычи, вследствие этого добыча сокращается.

Источник