Характеристики реки и ее бассейна. Речная долина.

Основные морфометрические характеристики реки в целом — ее длина и площадь водосбора (бассейна).

Водосбор реки— часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание. Бассейн реки— это часть суши, по которой протекает данная река со всеми ее притоками, включая временные водотоки, и ограниченная водоразделом. Бесточные территории внутри бассейна в водосбор не входят. В районах достаточного увлажнения водосбор и бассейн, как правило, совпадают.

Поверхностный и подземный водоразделы могут не совпадать. Для крупных и средних по размеру, а также большинства малых рек этим несовпадением можно пренебречь, за исключением рек карстовых районов.

Основные морфометрические характеристики речного бассейна (водосбора): площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, средняя высота, средний уклон поверхности, коэффициент асимметрии.

Количественные физико-географические характеристики: густота речной сети, озерность, заболоченность, оледенение, лесистость, распространение почвогрунтов с той или иной степенью водопроницаемости.

Классификация рек по площади бассейна (F):

большие — F > 50000 км 2 ,

средние — F = 2000-50000 км 2 ,

Большая река обычно пересекает две и более природных зон, гидрологический режим средней реки отражает условия одной зоны или подзоны, режим малых рек в значительной мере определяется местными условиями.

По длине (L) к малым рекам относят обычно реки с L от 10 до 100 км (иногда до 200), реки с L 2 ): Амазонка(6,92), Конго (3,82), Миссисипи (3,22), Ла-Плата (3,1), Обь (2,99). Реки с наибольшей длиной: Нил (с Кагерой L = 6670 км), Амазонка (с Укаяли 6280), Миссисипи ( с Миссури 5985), Янцзы (5520). Самая большая река Европы — Волга (F= 1,36млн. км 2 , L = 3350км).

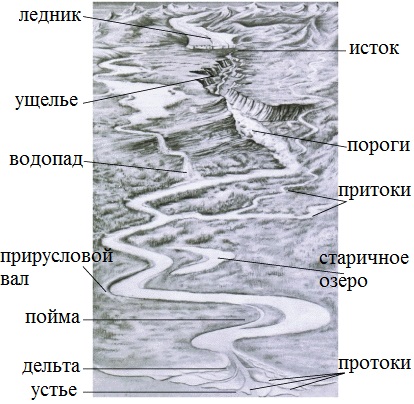

Речные долины— продольные углубления на земной поверхности, сформированные в результате эрозионно-акумулятивной деятельности реки. Элементы речной долины:русло, пойма, надпойменные террасы, коренные берега. Русло— наиболее низкая часть долины, занятая рекой в маловодные периоды года. Пойма— часть долины, заливаемая при самом высоком уровне воды. Надпойменные террасы— относительно плоские участки долины, представляющие собой остатки пойм на предшествующих этапах развития долины. Коренные берега— склоны долины выше самой высокой террасы. Русло и пойма образуют дно долины,террасы и коренные берега — склоны долины.Высота поймы, террас, коренных берегов — превышения их бровок над уровнем воды в маловодный период года. Типы долин по генезису:тектонические, ледниковые, эрозионные; по форме поперечного профиля:каньоны, ущелья, V-образные, корытообразные (троги), трапециевидные, ящикообразные.

Продольный профиль реки— график изменения отметок водной поверхности и дна по длине реки. Падение реки— разность отметок водной поверхности или дна (∆H) на каком либо участке реки. Полное падение — ∆Н между истоком и устьем реки. Уклон реки (I) — отношение падения реки на участке к его длине, выражается в долях единицы или промиллях (‰). Для средних по размеру равнинных рек, как правило, I 3 /с) — количество воды, проходящее через поперечные сечения реки за 1 секунду. Расход воды равен произведению площади водного сечения реки на среднюю для этого сечения скорость течения.

Количество воды, проносимое рекой через ее поперечное сечение за больший промежуток времени (сутки, месяц, сезон, год) — это объем стока(V м 3 или км 3 ). V = Qм 3 ·t, где Q — средний расход воды за рассматриваемый промежуток времени, t -количество секунд в этом промежутке (для года t = 31,54·10 6 с).

Для сравнения величины речного стока с атмосферными осадками или испарением сток характеризуют высотой слоя воды. Слой стока(мм) — это такой слой, который получается, если объем стока распределить равномерно по всей площади речного бассейна (F): y= 10 6 ·V/F.

Для сравнения условий формирования стока в различных бассейнах часто используют величину расхода воды, отнесенную к площади бассейна, т.е. количество воды, стекающее с каждого квадратного километра — это модуль стокаМ=10 3 · Q /F л/с·км 2 .

Отношение слоя стока к слою выпавших на площадь бассейна осадков (х), обуславливающих возникновение данной величины стока, называется коэффициентом стока(η). Он показывает, какая часть осадков расходуется на образование стока: η = у/х.

Регулярные измерения уровня и расхода воды, а также температуры воды и толщины льда, фиксирование дат наступления различных ледовых явлений ведутся на гидрологических постах.Наиболее распространенное устройство для измерения уровня воды — свайный водомерный пост.

При определении расхода воды скорости течения на гидрологических постах измеряются гидрометрической вертушкой,в экспедиционных условиях — часто поверхностными поплавками. Измерение глубины (для вычисления площади водного сечения) осуществляют с помощью наметки— размеченного на дециметры шеста, лота— груза, опускаемого на размеченном тросе, эхолота,определяющего глубину по времени возвращения отраженного от дна звукового сигнала, поданного на поверхности воды.

Источник

Река и речная система. Характеристики реки и ее бассейна

Река – это водоток, имеющий течение в продолжении большей части года, получающий питание со своего водосбора и имеющий четко выраженное русло, сформированное самим водотоком (рис. 6). По характеру движения воды реку зрелого возраста можно разделить на три участка: верховье с быстрым движением воды, среднее течение, где скорость средней величины, и нижнее течение, где вода движется медленно.

К рекам не относятся ручьи, временные водотоки, водотоки без водосбора (приливные водотоки в приморских районах) и водотоки с искусственным руслом, то есть каналы.

Место, с которого появляется постоянное течение воды в русле реки, – исток, в большинстве случаев можно определить только условно. Истоком реки часто являются родник, болото, озеро или ледник, если река образуется путем слияния двух меньших рек, то место их слияния является началом этой реки, однако за исток следует принимать исток более длинной из слившихся рек [3].

Место (створ) впадения реки в другую реку или приемный водоем (море, озеро) – устье реки. Обычно в устьях рек отлагаются влекомые по дну наносы и выпадает взвешенный материал. По мере роста наносов из них возникает равнина, которая в плане имеет форму треугольника, сходного с греческой буквой Δ. Поэтому обширные наносные равнины в устьях рек называют дельтами. Русло реки в пределах дельты ветвится на множество рукавов и проток. Дельты непрерывно растут.

Рис. 6. Основные элементы реки

Основные морфометрические характеристики (параметры формы) реки в целом – ее длина и площадь водосбора (бассейна).

Водосбор реки – часть земной поверхности и толщи почв и грунтов, откуда данная река получает свое питание.

Бассейн каждой реки включает поверхностный и подземный водосборы:

1) Поверхностный водосбор представляет собой участок земной поверхности, с которой вода поступает в данную речную систему.

2) Подземный водосбор – это часть толщи почвогрунтов из которых вода поступает в речную сеть.

Бассейн реки – это часть суши, по которой протекает данная река со всеми ее притоками, включая временные водотоки, и ограниченная водоразделом. В постоянных водотоках движение воды наблюдается в течение всего года или его большей части, а во временных вода движется меньшую часть года. Бессточные территории внутри бассейна в водосбор не входят. Бессточная область – часть суши, не имеющая связи через речные системы с Мировым океаном.

В районах достаточного увлажнения водосбор и бассейн, как правило, совпадают.

Следует отметить, что поверхностный водосбор может не совпадать с подземным. Однако из-за больших трудностей в определении границы подземного водосбора его несовпадение с поверхностным часто не учитывается. Границы поверхностного водосбора определяются достаточно точно водораздельной линией по карте с горизонталями.

Водораздельная линия речного бассейна представляет собой географическую границу между смежными водосборами. Она проходит по наиболее возвышенным точкам смежных водосборов и ограничивает территорию, с которой водный объект получает питание.

В горных и всхолмленных равнинных районах водоразделы обычно хорошо выражены и проходят по гребням хребтов или возвышенностей. На слабовсхолмленных равнинах, особенно в заболоченных районах, водоразделы неясно выражены, и провести их на топографических картах бывает трудно. В некоторых местах провести водоразделы вообще невозможно, так как происходит разветвление одной реки на две части, направляющиеся в разные речные системы. Это явление носит название бифуркации (раздвоение). Примером бифуркации может служить р. Пижма, соединяющая бассейны рек Печоры и Мезени. Одна часть Пижмы называется Печорской Пижмой, вторая – Мезенской Пижмой. У некоторых рек наблюдается сезонная бифуркация (в период половодья) [3].

Система постоянно и временно действующих водотоков образует русловую сеть.

Русловая сеть территории вместе с расположенными на ней озерами, болотами, каналами, родниками образует гидрографическую сеть.

Постоянные водотоки образуют речную сеть. Речная сеть (речная система) – совокупность последовательно сливающихся ручьев, речек и рек, образующих все более крупные водотоки. В речной системе можно выделить главную реку, впадающую в море или бессточное озеро, и последовательность притоков различного порядка.

Густота речной сети зависит от климата, геологического строения местности и рельефа. В пределах Российской Федерации густота речной сети распределена крайне неравномерно и изменяется от 0,1-0,2 км/км 2 в низовьях Волги до 1,5-2,6 км/км 2 в горных районах Кавказа.

Густота речной сети определяется как отношение длины рек (l) на площади к площади речного бассейна (F):

По площади речного бассейна реки подразделяют на:

— большие – F > 50000 км

— средние – F = 2000-50000 км

— малые – F 800 метров и уклонами ≥20 ‰.

Все водные объекты суши имеют морфометрические характеристики – количественные выражения размеров и формы долин, русел рек, русловых образований, болот, котловин озер, их водосборов. Эти характеристики определяются по крупномасштабным топографическим картам, аэрофотосъемкам, в ходе полевых исследований.

К морфометрическим характеристикам речных бассейнов относят параметры формы речного водосбора: площадь, длина, наибольшая и средняя ширина, средняя высота, средний уклон поверхности, коэффициент асимметрии. Река обычно характеризуется плановым очертанием, продольным и поперечным профилем (рис. 7).

Рис. 7. Морфометрические характеристики реки

К физико-географическим характеристикам речных бассейнов относят:

— географическое положение (географические координаты, близость к морям, пустыням, горным хребтам);

— климатические условия (атмосферные осадки, температура, дефицит влажности воздуха);

— геологическое строение и почвенный покров (трещиноватость горных пород, карстовые явления, механический состав грунтов, водопроницаемость почв и др.);

— рельеф водосбора (уклоны поверхности земли, влияющие на скорость стекания воды);

— растительный покров (виды растительности);

— промерзание почвогрунтов (географическое распространение мерзлоты, слой сезонного промерзания, толщина вечной мерзлоты);

— степень залесенности, выражаемая коэффициентом залесенности (отношением площади лесов (Fл) к площади бассейна (F))

— озерность бассейна, выражаемая коэффициентом озерности (отношением площади зеркала озер (Fо) к площади бассейна (F))

— заболоченность бассейна, выражаемая коэффициентом заболоченности (отношением площади болот (Fб) к площади бассейна (F))

Источник

Речной бассейн

Речно́й бассе́йн – часть земной поверхности, включающая данную речную систему и ограниченная поверхностным (орографическим) водоразделом.

Следует различать понятие бассейн и водосбор реки.

Обычно водосбор (особенно поверхностный) и бассейн реки совпадают. Однако нередки случаи и их несовпадения. Так, если в пределах речного бассейна часть территории оказывается бессточной (её называют бессточной областью), то она, оставаясь частью бассейна, в состав водосбора реки не входит. Такие случаи характерны для засушливых районов с плоским рельефом. Бессточные области в пределах речных бассейнов могут иногда достигать больших площадей; как например, в бассейнах рек Тобол и Ишим (притоков р. Иртыш, входящей в речную систему Оби). В бассейне Тобола выше г. Кустаная – 16300 км 2 (>50% площади бассейна), в бассейне Ишима выше г. Акмолинска (ныне г. Астана) – 1750 км 2 (около 24% площади бассейна).

Несовпадение границ бассейна, выделяемых по поверхностному водоразделу, и границ водосбора может быть и в тех случаях, когда поверхностный и подземный водоразделы не совпадают, т.е. когда часть подземного стока либо поступает из-за пределов данного бассейна, либо уходит за его пределы.

Основными морфометрическими характеристиками речного бассейна служат: площадь бассейна; длина бассейна, обычно определяемая как прямая, соединяющая устье реки и точку на водоразделе, прилегающую к истоку главной реки; максимальная ширина бассейна, которая определяется по прямой, перпендикулярной к длине бассейна в наиболее широкой его части; средняя ширина бассейна, вычисляемая путем деления площади бассейна на его длину; длина водораздельной линии (поверхностного водораздела).

К числу главнейших физико-географических и геологических характеристик речного бассейна относятся:

- географическое положение бассейна реки на континенте, которое может быть выражено через удалённость его границ или центра (в км) от океана, широту и долготу центра и крайних точек бассейна;

- географическая (ландшафтная) зона (зоны) или высотные пояса; важно знать, например, находится ли речной бассейн в тундре, тайге, зоне смешанных лесов, степи, пустыне и т.д.;

- геологическое строение, тектоника, физические и водные свойства подстилающих грунтов, гидрогеологические условия;

- рельеф поверхности бассейна (горы, возвышенности, низменности и распределение площади бассейна по высотам;

- климат (характер циркуляции атмосферы, режим температуры и влажности воздуха, количество и режим атмосферных осадков, испарение);

- почвенно-растительный покров, который можно охарактеризовать данными о доли площади бассейна (в %), занятой лесами и почвами того или иного типа;

- характер речной сети;

- наличие и особенности других водных объектов помимо рек – озёр, болот, ледников.

Важнейшая особенность любого речного бассейна – это степень его преобразования хозяйственной деятельностью. При этом следует различать искусственное преобразование поверхности бассейна (сведение лесов, распашка земель и другие агролесотехнические мероприятия, оросительные и осушительные мелиорации) и искусственное преобразование гидрографической сети бассейна реки и режима самих рек (регулирование стока, сооружение плотин и водохранилищ, каналов, шлюзов, осуществление других гидротехнических мероприятий в руслах рек, изъятие и переброска стока и др.).

Такие характеристики бассейна, как его озёрность, болотистость, лесистость и др., могут быть выражены количественно через соответствующие коэффициенты озёрности, болотистости, лесистости, вычисляемые как отношение (в %) площади, занятой соответственно озёрами, болотами, лесами к полной площадь бассейна.

Источник