1. Эксплуатационно-технические характеристики морских транспортных судов.

По назначению суда могут быть разделены на транспортные, служебно-вспомогательные, специальные и суда технического флота. Основной группой является транспортный флот, который состоит из пассажирских, грузопассажирских и грузовых судов.

Грузовые суда по роду перевозимого груза подразделяются на налпвные, сухогрузные и комбинированные. Среди наливных различают суда для перенозки сырой нефти, нефтепродуктов, смазочных масел, пищевых масел и жиров, пресной воды, вина, спирта, химических продуктов н сжиженных газов.

По степени специализации все суда могут быть подразделены на узкоспециализированные, комбинированные и универсальные.

По способу погрузки и разгрузки различают суда:

с вертикальной погрузкой через палубные грузовые люки;

с горизонтальной погрузкой посредством автопогрузчиков и других средств береговой механизации через бортовые порты или по специальным помостам (аппарелям) через бортовые, кормовые или носовые порты—накатом, с погрузкой судна методом докования (теплоход «Стахановец Котов»);

имеющие собственный грузовой конвейер в нижней части воронкообразных грузовых трюмов, на которых навалочный груз из трюмов ссыпается под собственной тяжестью и потом выгружается на причал по дополнительному транспортному мосту;

с приемом и выдачей жидких грузов по системам судовых трубопроводов (танкеры и суда для перевозки сжиженных газов) ;

с комбинированными и прочими способами погрузки-разгрузки.

По расположению МКО суда различаются со средним, полукормовым и кормовым расположением главных двигателей.

По конструктивному типу суда разделяют на полнонаборные — с минимальным надводным бортом и с избыточным надводным бортом.

Наличие у судна класса Регистра обозначается в Классификационном свидетельстве, Регистровой книге морских судов, паспорте судна и других документах основным символом класса, состоящим из знака (звездочка в кружке) и проставляемых перед ним букв: КМ (корпус и главные механизмы) — для самоходных судов; К (корпус) — для несамоходных судов.

Если судно было построено без надзора классификационного органа, а затем ему присваивается класс Регистра, то буквы символа заключаются в скобки (КМ).

Все морские суда подразделяют на имеющие и не имеющие ледовый класс:

УЛА (усиленный ледовый арктический), допускающий самостоятельное плавание в сплошном и крупнобитом льду толщиной до 0,5 м, а также плавание за ледоколом в течение всего навигационного периода в арктических и антарктических морях;

УЛ (усиленный ледовый) — плавание за ледоколом или самостоятельно в битом льду в течение всего навигационного периода в арктических морях либо в подобных по ледовым условиям районах;

Л1 (ледовый первый) — плавание за ледоколом или самостоятельно в битом разреженном льду в неарктических северных замерзающих морях (Белое и подобные моря) либо в подобных по ледовым условиям районах;

Л2 (ледовый второй) — плавание за ледоколом или самостоятельно в разреженном мелкобитом льду в Балтийском море, либо в подобных по ледовым условиям районах;

ЛЗ (ледовый третий)—плавание за ледоколом или самостоятельно в мелкобитом льду в Балтийском море в легких ледовых условиях, в Черном море либо в подобных по ледовым условиям районах.

Суда, не имеющие ледового класса, не должны допускаться к работе в ледовых условиях.

К основному символу класса у судов, которые удовлетворяют требованиям о непотопляемости, добавляется соответственно один из знаков (цифра единица, двойка или тройка в рамочке), который показывает число любых смежных отсеков, при затоплении которых судно остается на плаву.

К основному символу класса добавляются знаки, характеризующие районы плавания. Все морские суда делятся по районам плавания на:

1) суда неограниченного района плавания;

2) суда ограниченного района плавания, плавающие в открытых морях с удалением от места убежища до 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища до 400 миль, в закрытых морях—без ограничения; к символу класса добавляется знак I;

3) суда ограниченного района плавания, плавающие в открытых морях с удалением от места убежища до 50 миль и допустимым расстоянием между местами убежища до 100 миль, в закрытых морях—с установлением границ для каждого района; к символу класса добавляется знак II;

4) суда ограниченного района плавания—смешанного «река — море» плавания, эксплуатирующиеся на внутренних водных путях, а также в морских районах на волнении не более 6 баллов с удалением от места убежища (к символу класса добавляется знак III СП):

в открытых морях до 50 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища до 100 миль;

в закрытых морях до 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища до 200 миль;

5) суда ограниченного района плавания—III: портового, рейдового и прибрежного плавания с установлением границ для каждого района и погодных ограничений для каждого судна, при которых обязательно возвращение в убежище; к символу класса добавляется знак III.

Классификация судов по степени их автоматизации:

класс А1 означает более высокую степень автоматизации, при которой судно может эксплуатироваться без постоянной вахты не только в машинном отделении, но и также в центральном посту управления и контроля (ЦПУ);

класс А2 означает относительно более низкую степень автоматизации, при которой судно может эксплуатироваться без постояннои вахты в машинном помещении, но с постоянной вахтой в ЦПУ.

За символом класса могут указываться также дополнительные характеристики, если они признаются Регистром необходимыми для лучшего обозначения конструктивных особенностей или специальных качеств судна.

Источник

§ 2.1.2 Основные эксплуатационные характеристики и мореходные качества судов

Всякое судно характеризуется комплексом эксплуатационных характеристик и мореходных качеств. К основным эксплуатационным характеристикам судна относятся грузоподъемность, грузовместимость, скорость хода, маневренность, дальность и автономность плавания.

Грузоподъемность — важнейшая эксплуатационная характеристика любого судна, в особенности транспортного. Она измеряется массой перевозимых судном грузов, которые включают в себя команду и пассажиров, запасы питания и пресной воды, топлива и смазочных материалов, тару и сетеснастные материалы, добытую и обработанную рыбу, специально перевозимые грузы и т. д. Показатель грузоподъемности (в тоннах) определяет транспортные возможности судна, обусловленные его размерами и конструкцией.

Различают дейдвейт — полную грузоподъемность судна, т. е. массу экипажа, пассажиров, запасов жизнеобеспечения людей и судна, а также массу грузов, предназначенных для транспортировки, и чистую грузоподъемность — дейдвейт за вычетом массы судоэкипажа и запасов жизнеобеспечения людей и судна.

Дейдвейту соответствует погружение судна по конструктивную или грузовую ватерлинию. На корпусе судна с обоих бортов (посредине) положение грузовой ватерлинии отмечают знаком грузовой марки, а также по всей длине корпуса цветной линией, отделяющей надводную часть корпуса судна от подводной. Обычно надводную часть окрашивают в серый, черный или белый цвет, подводную — в коричневый или зеленый цвет, пояс переменных ватерлиний — в зеленый или красный цвет. Знак грузовой марки представляет собой кольцо наружным диаметром 300 мм и шириной 25 мм, пересеченное в центре горизонтальной линией (L= 450 мм, B = 25мм). Плавать с погружением выше грузовой марки судну запрещается.

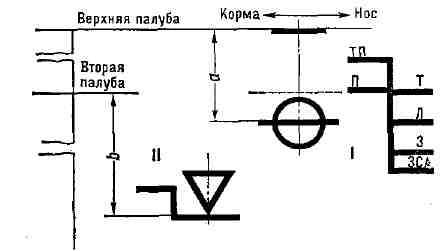

ГРУЗОВАЯ МАРКА, знак предельной осадки, наносимый на обоих бортах мор. судна в середине его длины. Г. м. изображают в виде круга, пересечённого по центру горизонтальной линией, к-рая показывает наибольшую допустимую осадку судна в мор. воде (в летнее время в зоне умеренного климата), и ряда горизонтальных линий, показывающих предельное погружение его в море или реке в зависимости от времени года и р-на плавания (рис.). Над Г. м. наносят палубную линию. Положение Г. м. по высоте определяется величиной минимального надводного борта, регламентируемой Междунар. конвенцией о Г. м. (1966) либо национальными правилами,в зависимости от назначения, размеров и конструктивных особенностей судна, и удостоверяется свидетельством о Г. м., выдаваемым классификационным обществом. Для уменьшения регистровой вместимости при перевозке грузов с большим удельным погрузочным объёмом мор. грузовые суда могут иметь ниже второй палубы тоннажную марку — равносторонний треугольник, вершиной касающийся горизонтальной линии с уступом, к-рая показывает наибольшую осадку судна в мор. и пресной воде. Л. Г. Соколов.

Грузовая и тоннажная марки двухпалубного морского судна длиной не более 100 м с механическим двигателем: I — грузовая марка; II — тоннажная марка; надводный борт: а — по летнюю грузовую марку; б — по тоннажную марку; марки для пресной воды: П и ТП — в умеренной и тропической зонах; марки для морской воды: Т — тропическая, Л и 3 — летняя и зимняя в умеренной зоне; ЗСА — зимняя в Северной Атлантике.

В практических целях очень важно знать изменение осадки судна при приемке или выгрузке грузов. Для этого по бортам судна от грузовой марки и ниже наносятся мерные сантиметровые линейки (мерные шкалы). Зная исходную осадку судна, по мерной шкале легко определить ее изменение при всплытии (погружении) судна после сдачи (приемки) груза.

Грузовместимость (в м 3 )— вместимость всех помещений судна, предназначенных для перевозки людей и грузов. Выделяют чистую грузовместимость, под которой понимается вместимость помещений судна, используемых только для перевозки пассажиров или грузов, т. е. коммерчески эксплуатируемых помещений.

Маневренность судна — способность судна изменять направление и скорость движения. Оценивается временем требуемым на это изменение.

Скорость хода — скорость судна в полном грузу при полном использовании мощности главного двигателя. Различают также скорость судна порожнем. Скорость морских судов измеряется в узлах. 1 уз = 1,852 км/ч.

Предельная длительность (в сутках) пребывания судна в море без пополнения запасов провизии, воды, топлива и других расходных материалов, необходимых для эксплуатации судна и жизни на нем людей, называется автономностью плавания, расстояние, которое судно пройдет за это время — дальностью плавания.

К показателям мореходных качеств судна в первую очередь относится плавучесть, т.е. способность судна держаться на воде в состоянии вертикального равновесия.

Непотопляемость – способность судна оставаться на плаву после затопления части внутренних помещений (отсеков) в результате аварии или других причин. Непотопляемость судна обеспечивается главным образом конструктивными решениями: разбивкой всего внутреннего объема корпуса судна водонепроницаемыми перегородками (переборками) на отдельные водонепроницаемые отсеки. Плавучесть судна должна обеспечиваться при затоплении нескольких таких отсеков.

Остойчивость — способность судна возвращаться в исходное положение равновесия после устранения момента, вызвавшего отклонение. Наклонение судна на левый или правый борт от положения равновесия называется левым (правым) креном. Изменение положения корпуса судна относительно горизонтальной плоскости (поверхности воды), вследствие чего появляется разница в осадке между носом и кормой судна, называется дифферентом (от лат. differens — разница).

Противодействие воды движению судна отражается на ходкости – способности судна сохранять заданную скорость при наименьших затратах мощности. Обрастание корпуса (особенно сильное в тропических морях) может снизить скорость судна на 20÷ 30%.

Управляемость – способность судна удерживать заданное направление движения или изменять его в соответствии с желанием судоводителя. Управляемость определяется наличием у судна двух качеств: устойчивости на курсе и поворотливости. С физической точки зрения это взаимоисключающие понятия, так как чем устойчивее судно на курсе, тем оно менее поворотливо.

Источник