Осадочный бассейн — Sedimentary basin

Осадочные бассейны — это регионы Земли, где длительное проседание создает пространство для накопления отложений . По мере того, как осадки погребены, они подвергаются возрастающему давлению и начинают процессы уплотнения и литификации, которые превращают их в осадочную породу .

Осадочные бассейны встречаются в различных геологических условиях, обычно связанных с тектонической активностью плит . Тектонические процессы, приводящие к проседанию, включают истончение подстилающей коры ; осадочная, вулканическая или тектоническая нагрузка; или изменения толщины или плотности прилегающей литосферы .

Бассейны классифицируются по их тектонической обстановке (дивергентная, конвергентная, трансформационная, внутриплитная), близости бассейна к активным краям плит, а также по тому , лежит ли под ним океаническая , континентальная или переходная кора. Бассейны, образованные в различных тектонических режимах, различаются по своему потенциалу сохранения. На океанической коре бассейны, вероятно, будут подвергнуты субдукции, в то время как окраинные континентальные бассейны могут быть частично сохранены, а внутрикратонные бассейны имеют высокую вероятность сохранения.

Осадочные бассейны имеют большое хозяйственное значение. Почти весь мировой природный газ и нефть, а также весь уголь находятся в осадочных породах. Многие металлические руды находятся в осадочных породах, сформированных в определенных осадочных средах.

СОДЕРЖАНИЕ

Способы формирования

Осадочные бассейны формируются в основном в конвергентных , дивергентных и трансформирующихся условиях . Конвергентные границы создают форландские бассейны за счет тектонического сжатия океанической и континентальной коры во время изгиба литосферы . Тектоническое расширение на расходящихся границах, где происходит континентальный рифтинг, может создать зарождающийся океанский бассейн, ведущий либо к океану, либо к разрушению рифтовой зоны . В условиях тектонического сдвига жилые пространства встречаются в виде транспрессионных, транстенсионных или трансротационных бассейнов в соответствии с движением плит вдоль зоны разлома и местной топографии раздвигающих бассейнов .

Растяжение литосферы

Если литосфера вынуждается растягиваться по горизонтали с помощью таких механизмов, как выталкивание гребня или вытягивание траншеи , считается, что эффект будет двояким. Нижняя, более горячая часть литосферы будет медленно «течь» прочь от основной области растяжения, в то время как верхняя, более холодная и более хрупкая кора будет иметь тенденцию к разломам (трещинам) и трещинам. Комбинированный эффект этих двух механизмов заключается в том, что поверхность Земли в области растяжения оседает, создавая географическую депрессию, которая затем часто заполняется водой и / или отложениями. (В качестве аналогии можно привести кусок резины, который при растяжении становится тоньше посередине.)

Примером бассейна, вызванного растяжением литосферы, является Северное море — также важное место со значительными запасами углеводородов . Другой такой особенностью является Провинция бассейнов и хребтов, которая охватывает большую часть штата Невада в США, образуя серию горстовых и грабеновых структур.

Другое проявление растяжения литосферы приводит к образованию океанических бассейнов с центральными гребнями; Красное море фактически зарождающийся океан, в пластинчатой тектонической контексте. Устье Красного моря также представляет собой тройной тектонический стык, где встречаются Индоокеанский хребет, Красное море и Восточно-Африканский рифт . Это единственное место на планете, где такой тройной стык в океанической коре обнажен субаэрально . Причина этого двоякая: из-за высокой термальной плавучести соединения и местной смятой зоны коры морского дна, выступающей в качестве плотины против Красного моря.

Сжатие / укорачивание и изгиб литосферы

Если на литосферу приложить нагрузку, она будет иметь тенденцию изгибаться, как упругая пластина. Величина изгиба литосферы является функцией приложенной нагрузки и изгибной жесткости литосферы, а длина волны изгиба является функцией только жесткости изгиба. Жесткость при изгибе сама по себе является функцией минерального состава литосферы, теплового режима и эффективной упругой толщины. Характер нагрузки разнообразен. Например, цепь вулканических построек Гавайских островов имеет достаточную массу, чтобы вызвать отклонение литосферы.

Аутопсия одной тектонической плиты на другой , также приводит к высокой нагрузке и часто приводит к созданию форландового бассейна, такие как бассейн Po рядом с Альпами в Италии, молассовый бассейн рядом с Альпами в Германии, или в бассейне Эбро следующего в Пиренеи в Испании.

Ударно-скользящая деформация

Деформация литосферы в плоскости земли (т. Е. Такая, что разломы вертикальные) происходит в результате почти горизонтальных максимальных и минимальных главных напряжений . Возникающие в результате зоны погружения известны как сдвиговые или раздвижные бассейны . Бассейны, образованные сдвиговым действием, возникают там, где изгибается вертикальная плоскость разлома. Когда кривая в плоскости разлома раздвигается, возникает область перерастяжения , образуя бассейн. Другой термин для обозначения транстенсионного бассейна — ромбохазм . Классический ромбохазм иллюстрируется рифтом Мертвого моря , где движение Аравийской плиты на север относительно Анатолийской плиты вызвало ромбохазм.

Противоположным эффектом является транспрессия , когда сходящееся движение изогнутой плоскости разлома вызывает столкновение противоположных сторон разлома. Примером могут служить горы Сан-Бернардино к северу от Лос-Анджелеса , которые являются результатом схождения вдоль кривой в системе разломов Сан-Андреас . Землетрясения Нортриджа было вызваны вертикальным перемещением вдоль локальная тяга и взбросы гармошки вверх против изгиба в среде неисправности в противном случае сдвиговой. В Нигерии преобладающим типом фундаментной породы, пересекаемой скважинами, пробуренными на углеводороды, известняк или воду, является гранит. Три осадочных бассейна в Нигерии подстилаются континентальной корой, за исключением дельты Нигера, где порода фундамента интерпретируется как океаническая кора. Большинство колодцев, которые пробили подвал, находятся в заливе Восточной Дагомеи на западе Нигерии. Максимальная мощность осадочных пород около 12000 м достигается в прибрежной западной части дельты Нигера, но максимальная мощность осадочных пород составляет около 2000 м в бассейне Чада и только 500 м в заливе Сокото.

Постоянное развитие

По мере того, как все больше и больше наносов оседает в бассейне, вес всех новых отложений может вызвать дальнейшее оседание бассейна из-за изостазии . В бассейне могут продолжаться отложения отложений и продолжаться оседание в течение долгих периодов геологического времени; это может привести к бассейнам толщиной в несколько километров. Геологические разломы часто могут возникать по краю и внутри бассейна в результате продолжающегося проскальзывания и оседания.

Изучение осадочных бассейнов

Изучение осадочных бассейнов как отдельного объекта часто называют бассейновым моделированием или анализом осадочных бассейнов . Необходимость понимания процессов формирования и эволюции бассейнов не ограничивается чисто академической. Действительно, в осадочных бассейнах сосредоточены почти все мировые запасы углеводородов, и поэтому они вызывают большой коммерческий интерес.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

Осадочные бассейны

Осадочные бассейны (отстойники) очистных сооружений при реагентных методах очистки предназначены для выделения из воды основной массы отработанного сорбента — хлопьев гидроокисей алюминия и железа вместе с элементами загрязнения.[ . ]

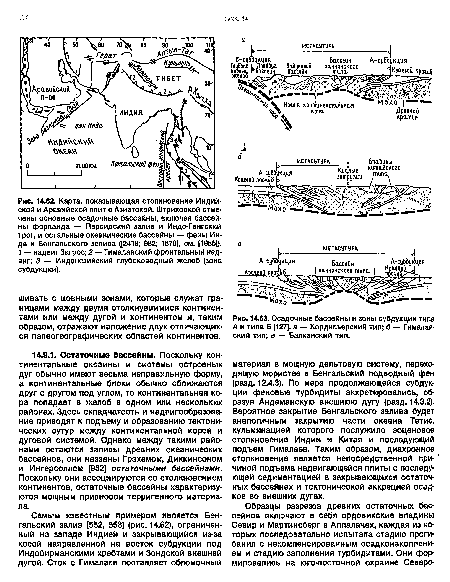

| Осадочные бассейны и зоны субдукции типа А и типа Б [127]. а — Кордильерский тип; б — Гималайский тип; в —- Балканский тип. |  |

Некоторые осадочные бассейны параллельны простиранию хребта, например заполненные осадками депрессии, которые лежат в 75—100 км от оси хребта между 22 и 23° с.ш. в Атлантике (рис. 14.26) [61]. Их размеры равны примерно (10—30) х (5—10) км, окружающие холмы возвышаются над днищами долин почти на 1500 м. Депрессии лежат на глубине около 4000 м, мощность осадочного выполнения составляет примерно 500 м. Осадки состоят из тонкозернистых пелагических карбонатных турбидитов, принесенных с окружающих поднятий (детальное обсуждение см. в разд. 11.3.2 и на рис. 11.13).[ . ]

Исследование осадочных текстур может быть завершено определением направления транспортировки. Перед восстановлением первоначальных условий, необходимо вычесть структурный наклон или эволюции наклона, связанные с дифференцированным уплотнением. После этого появляется возможность определить, каким является направление течения: унимодальным, бимодальным или полимодальным, и установить амплитуду изменения наклона. Полученные результаты помогут определить динамический режим, преобладающий в осадочном бассейне (энергию течения, изменение направления со временем. ), и получить улучшенное представление об обстановке осадконакоп-ления (Таблица 4-5).[ . ]

Площадь морских осадочных бассейнов Мирового океана достигает 26 млн.км2. Почти четвертью этой площади располагает Россия. Считается, что 75 % площади шельфа перспективно для месторождений нефти и газа. Создание сырьевой базы на шельфе планируется в основном за счет Арктического бассейна, прилегающего к таким крупным регионам нефтегазодобычи, как Тимано-Печорский и Западно Сибирский, Север Аляски и Северное море.[ . ]

В зонах сочленения осадочных бассейнов с выступами кристаллических пород миграция загрязнителей возможна в самые нижние слои осадочных пород (см. рис. 3.2.3, а).[ . ]

Наиболее важными чертами осадочных бассейнов, связанных с крупными сдвигами, являются: максимальная латеральная фациальная изменчивость, очень большая мощность быстро накопившихся осадков, обильное поступление осадочного материала из множественных источников; синседиментационные несогласия и деформации, иногда в форме интенсивных надвигов вдоль краев бассейнов.[ . ]

Поэтому в деталях имеются существенные вариации, которые теперь можно, хотя бы частично, объяснить, используя современные тектонические аналогии.[ . ]

Большинство океанических задуговых бассейнов в конце концов субдуцируются, и их осадочное выполнение частично сохраняется в остаточных бассейнах или в покровах коллизионных поясов. Однако разрезы задуговых бассейнов, расположенных позади дуг на краях континентов, могут неплохо сохраниться и лишь слабо смяться в складки. Таковы, например, за-дуговые бассейны, известные из складчатого пояса Лачлан Тасманской геосинклинали в юго-восточной Австралии, где распределение фаций верхнего ордовика сравнимо с фациями современного Андаманского моря [428]; а верхнесилурийские — нижнедевонские фации можно сравнить с южным краем современного междугового трога Хавр там, где он сталкивается с островом Северным Новой Зеландии [427]. Океанская кора неизвестна ни в одном из этих австралийских задуговых бассейнов. В деталях фациальная картина весьма сложна. Здесь развиты турбиди-ты, граптолитовые сланцы, мелководные морские осадки и вулканиты, включая огромные количества вулканических пеплов в ордовикских отложениях. Магматическая деятельность и осадконакопление контролировались простирающимися в северо-восточном направлении разломами, параллельными простиранию орогенно-го пояса. Многие из этих разломов имеют следы сдвига, который способствовал образованию осадочных бассейнов [2652].[ . ]

Было предпринято несколько попыток глобальных классификаций осадочных бассейнов в соответствии с границами литосферных плит, причем в ряде случаев со специальными целями. Майалл [1658] идентифицировал 12 тектонических обстановок аллювиальных бассейнов. Митчелл и Гарсон [1681] рассмотрели тектонические обстановки как индикаторы природы полезных ископаемых, которые обычно залегают в осадочных бассейнах.[ . ]

Глубина и скорость проникновения инфильтрационных вод в недра осадочно-породного бассейна определяются фациальными особенностями пластов-коллекторов, гипсометрическим положением областей ин-фильтрационного питания, степенью тектонической нарушенности слагающих бассейн пород и другими геологическими условиями. Глубоким разведочным бурением во внутренних частях почти всех нефтегазоносных бассейнов СССР установлены древние седиментогенные воды с той или иной долей литогенных вод, а сами водонапорные системы находятся на эксфильтрационных этапах развития. Глобальная направленность развития гидрогеологических структур осадочных бассейнов от эксфильтрационных к инфильтрационным системам неизбежна для любых тектонических элементов земной коры. Различна лишь интенсивность процесса: чем крупнее и глубже осадочный бассейн, тем длительнее процесс перестройки его водонапорной системы.[ . ]

Современные гидрогеодинамическая и гидрогеохимическая структуры осадочного бассейна сложились в результате длительной эволюции (свыше 1,5 млрд. лет) под воздействием комплекса естественноисторических эндогенных и экзогенных факторов. Наряду с ними важное значение, начиная с 40—50-х годов 20 столетия, приобрели техногенные процессы, которые в нефтегазоносных районах территории по своему воздействию нередко превосходят природные процессы и имеют необратимый характер.[ . ]

Естественное осветление воды достигается при длительном отстаивании ее в осадочных бассейнах. Естественное отстаивание на водопроводах большой производительности применяется редко, так как оно протекает очень медленно.[ . ]

На казахстанском шельфе выделены 26 супер-блоков для поисков в трех крупных осадочных бассейнах: Прикаспийском (12 блоков), Устюрто-Бузачинском (4 блока) и Мангышлакском (10 блоков).[ . ]

Большинство месторождений нефти расположено в пределах современных артезианских бассейнов различных порядков, которые имеют ярко выраженные гидродинамическую и гидрогеохимическую зональности, взаимосвязанные и взаимообусловленные историей развития осадочных бассейнов.[ . ]

Региональные и зональные показатели. Оценка перспектив нефтегазоносности в пределах осадочного бассейна (или его части) и отдельных территорий (или зон) заключается в выяснении потенциальных возможностей нефтегазообразования и нефтегазонакопления в недрах крупной территории (всего осадочного бассейна или его части) и отдельных районов (или зон). Указанные задачи могут решаться на основе изучения отмеченных выше гидрогеологических показателей с использованием других геологических материалов. По результатам изучения палеогидрогеологических показателей и современных гидрогеологических условий представляется возможным определять прогнозные запасы нефти и газа в недрах как всего осадочного бассейна, так и его частей и отдельных зон.[ . ]

Во время столкновения и после него в пределах коллизионных поясов и рядом с ними продолжают формироваться осадочные бассейны весьма сложного строения. Некоторые из них можно рассматривать в качестве наследников ранее существовавших задуговых бассейнов — бассейны паннонского типа по Болли [127], так хорошо развитые в Средиземноморском регионе (рис. 14.65). Сначала они образуются при растяжении позади складчато-надвиговых поясов по мере миграции последних по направлению к форланду. Другие бассейны являются результатом поля напряжений, возникших при столкновении и сжатии от удара двух континентальных плит [1691] (рис. 14.62).[ . ]

В нефтяной геологии в качестве основных единиц нефтегеологического районирования приняты нефтегазоносный бассейн (И. О. Брод, И. В. Высоцкий, В. Б. Оленин, В. Е. Хайн и др.) и нефтегазоносные провинция, область (А. А. Бакиров, Г. К. Дикенштейн, С. П. Максимов и Др.). При выделении нефтегазоносных бассейнов основными являются условия генерации УВ, а при выделении провинций и областей — единство условий нефтегазонакопления. Однако и Тз том и другом случае ведущий фактор при нефтегазогеологическом районировании — тектонический. Выделение нефтегазоносных бассейнов и нефтегазоносных провинций — это два различных, но не исключающих друг друга принципа нефтегеологического районирования. Выбор одного из этих принципов определяется конкретными задачами той или иной работы [31]. При гидрогеологической систематизации «бассейновый» принцип предпочтителен, так как бассейны пластовых вод и нефтегазоносные бассейны приурочены к одним и тем же крупным, длительно развивающимся отрицательным элементам тектонических структур, заполненных осадочными породами. Н. Б. Вассоевич (1970 г.) нефтегазоносный бассейн назвал нефтегазоносным осадочным бассейном, и это понятие было более узким, чем понятие «осадочно-породный бассейн», так как не всякий осадочно-породный бассейн может быть нефтегазоносным.[ . ]

Для извлечения из сточных вод легких, способных осаждаться или всплывать нерастворенных веществ, устраивают осадочные бассейны- от с той ник и.[ . ]

Для извлечения из сточных вод легких, способных осаждаться или всплывать нерастворенных веществ, устраивают осадочные бассейны- от с той ник и.[ . ]

Началось третье пятнадцатилетие активного геологического поиска в Антарктике. Активно изучаются осадочные бассейны антарктического шельфа — самый привлекательный для исследователя объект, так как именно здесь в концентрированной форме проявляется специфика геологических процессов, свойственная южнополярной области Земли. К тому же теоретически нефтегазовые ресурсы шельфов Антарктиды считаются наиболее реальным объектом практического освоения в будущем. В сезон 1986/87 года в работы впервые включилось специализированное исследовательское судно «Геолог Дмитрий Наливкин», оснащенное самой современной техникой. [ . ]

Теплый климат оказывает сильное влияние на образование известняков, эвапоритов и углей. Такие осадки накапливаются внутри осадочного бассейна и поддерживают положение поверхности дна вблизи уровня озера или моря, несмотря на отсутствие терригенного питания. В неблагоприятных для образования известняков или углей климатических условиях углубление бассейна протекает легче.[ . ]

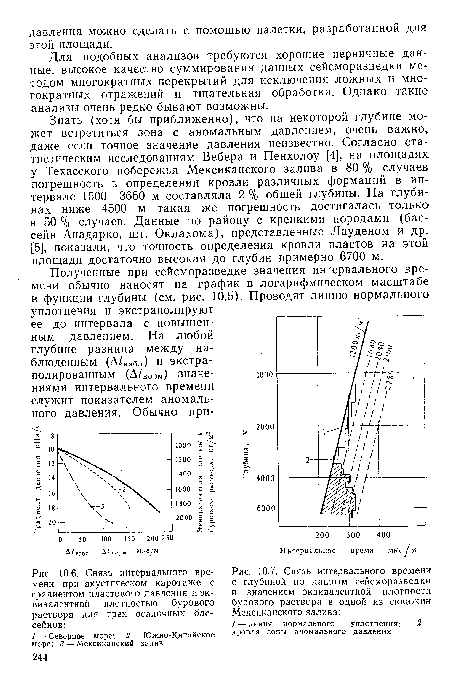

Такое упрощенное представление о возникновении и прогнозировании аномально высокого давления непосредственно применимо к осадочным бассейнам, сложенным почти исключительно песчано-глинистыми последовательностями. Методы прогнозирования усложняются в результате разрыва линий нормального уплотнения, обусловливаемого тектоническими нарушениями; вариациями плотности скелета глинистых сланцев из за изменения минерального состава; изменениями удельного электрического сопротивления (или удельной проводимости) вследствие изменения минерализации воды по мере ее освобождения из глин в процессе их уплотнения или диагенезиса; расширением ствола скважины, влияющим на данные каротажа; срабатыванием долота, которое влияет на скорость механического бурения, и вариациями скорости циркуляции, которые отражаются на температуре бурового раствора. Когда прогнозирование выполняется особенно тщательно, получаемые результаты будут достаточно точными, что окажет большую помощь в бурении.[ . ]

Перспективность таких бассейнов на нефть и газ зависит главным образом от времени остывания и погружения литосферы после прекращения спрединга, а также от состава и мощности осадков.[ . ]

| Связь интервального времени при акустическом каротаже с градиентом пластового давления и эквивалентной плотностью бурового раствора для трех осадочных бассейнов |  |

Анализ особенностей распределения гидрохимических, газовых и температурных параметров подземных вод позволяет в ряде случаев наметить в разрезе и по площади осадочных бассейнов зоны, благоприятные для сохранения залежей нефти и газа. Характер распределения гидрогеологических показателей по площади развития водоносных комплексов позволяет проследить, насколько далеко от обрамления бассейнов распространяются области, промытые инфильтрационными водами, с неблагоприятными условиями для сохранности залежей нефти и газа. Здесь рассмотрены только главные общие гидрогеологические показатели перспектив нефтегазоносности, на самом деле их перечень этим не исчерпывается.[ . ]

На структуре Курмангазы, территорию которой на 70 % покрывают 13-й и 14-й блоки, будут вести разведочное бурение ККШ и российский «ЛУКОЙЛ». На других 12 блоках Прикаспийского осадочного бассейна разведку проведет международный консорциум.[ . ]

СЕДИМЕНТАЦИЯ [лат. sedimen-tum оседание] — 1) физ. хим. оседание твердых частиц, взвешенных в жидкости или газе, происходящее под действием силы тяжести; 2) геол. процесс образования осадка в осадочном бассейне путем перехода осадочного материала из подвижного состояния в неподвижное. С. может протекать в водной и воздушной средах.[ . ]

Появление теории тектоники плит возродило интерес к связи тектоники и осадконакоплеиия. Эта теория продемонстрировала, что одним из самых важных факторов контроля седиментации и деформации является положение осадочного бассейна относительно границ плиты или границы континент— океан. Сначала акцент был сделан на сверхупрощенные двухмерные модели дивергентных и конвергентных океанов. Затем стала очевидной важность сдвиговых, или трансформных, границ плит и разломообра-зования, особенно при формировании небольших по размеру бассейнов. Сравнительно недавно геофизическое моделирование осадочных бассейнов продемонстрировало значение утонения коры и термической истории в их развитии.[ . ]

Недропользование представляет собой юридический институт, деятельность, связанную с использованием полезных свойств недр, в том числе: а) их изучение (геологическое, геофизическое., геохимическое и гидрогеологическое), а также изучение осадочных бассейнов геодинамического районирования, и определение сейсмоопасных зон и т. п., что может быть государственным, региональным и локальным; б) эксплуатацию месторождений различных видов полезных ископаемых; в) первичную переработку (обогащение) минерального сырья; г) освоение подземного пространства и использование геоэнергетических ресурсов; д) проектирование и строительство горных предприятий (здесь особое место принадлежит институту горного отвода), их ликвидацию, консервацию.[ . ]

Ионы железа действуют как коагулянт на сточную жидкость и вызывают образование крупных хлопьев гидрата окиси железа, часть которых осаждается, а другая часть, под действием освобожденного при электролизе водорода, выталкивается на поверхность бассейна; затем сточные воды направляются в осадочный бассейн, через который они проходят в течение 1 часа. Для лучшего осаждения сточная жидкость, пройдя электролизер, аэрируется слабым потоком воздуха в течение 12—15 мин; расход воздуха составляет 0,5—2,0 м3 на 1 м3 сточной жидкости.[ . ]

Коксовая пыль вводится в очищаемую воду в виде шлама (рис. 128) и для полноты использования адсорбирующей способности приводится в соприкосновение с очищаемой водой несколько раз. В результате получается противоточная схема обесфеноливания воды. Очистка воды от пыли (сорбента) происходит в осадочном бассейне. Извлечение этой пыли из цикла осуществляется на фильтровальной установке, в виде барабанного фильтра или другого устройства. Использованная пыль представляет собой топливо для котлов.[ . ]

Конкретные сдвиги редко прямолинейны. Они имеют тенденцию к изгибу, расщеплению на несколько ветвей, которые могут опять сливаться друг с другом. Часто они прерываются, смещаются один относительно другого, формируя эшелонированные разломы, особенно при движениях регионального масштаба. Эта сложная картина реализуется в зонах локального сжатия и растяжения (рис. 14.40). При растяжении образуются осадочные бассейны. При сжатии подъем приводит к эрозии и соответственно к поставке вещества в соседние бассейны.[ . ]

В них они вызывают активизацию биохимических сульфатредуцирующих процессов, опреснение седи-ментогенно-эпигенетических рассолов, деградацию и разрушение месторождений поликомпонентных промышленных вод.[ . ]

Касаясь физической природы возникновения или начала импульса СД, необходимо иметь в виду следующее. Геологическая среда в современном нам (реальном) масштабе времени находится под воздействием системы внешних и внутренних (экзогенных и эндогенных), квазистатических (глобальное и/или региональное поле напряжений) и динамических (приливы, неравномерности вращения Земли, процессы подготовки землетрясений, сейсмические волны, техногенные воздействия и т.д.) нагрузок. В разломных зонах (особенно осадочных бассейнов) постоянно присутствует и перераспределяется динамически активная и химически агрессивная флюидная система. Взаимодействие и совокупное влияние всех этих факторов реализуется, в первую очередь, в условиях повышенной концентрации дефектов среды, т.е. в зонах разломов с неустойчивыми механическими характеристиками, посредством кратковременных флуктуаций жесткостных характеристик горных пород в локальных объемах. Следствием этого процесса является возникновение СД-аномалий.[ . ]

Как показывают Coleman и Gagliano (1964), и Elliot (1974), эти меньшие циклы изменяются от 2 до 14 м. В них, как и в более крупных циклах, отмечается тенденция к увеличению размера зерен вверх по разрезу. Характер наложения дельтовых последовательностей одна на другую зависит от относительных скоростей осадконакопления и погружения, включая уплотнение. Если между двумя скоростями существует приблизительное равновесие, дельта стремится к вертикальному наращиванию; если скорость погружения больше, дельта будет наращиваться в сторону моря, и, по мере заполнения каждой части осадочного бассейна, последовательные эпизоды наращивания будут происходить в латеральном направлении. Механизмы описаны у Curtis (1970) (рис.6.6-15).[ . ]

В результате раскола континентальной плиты и последующего спрединга океанической коры активная дивергентная граница (осевая зона молодого срединно-океанического хребта) постепенно удаляется от краев соответствующих континентов, так что зона перехода от континента к океану представляет собой положение этой границы на стадии ее зарождения и развивается как пассивная рифтогенная континентальная окраина атлантического типа (рис. 7.6, см. табл. 7.4). Линейные магнитные аномалии фиксируют это удаление: их номера увеличиваются по мере приближения к континенту. Накапливающиеся осадки перекрывают фундамент переходной зоны, формируя мощные осадочные бассейны. Форма и структура бассейнов в значительной степени определяется глубинным строением литосферы переходной зоны и историей развития континентальной окраины на стадии перехода от континентального рифтогенеза к океаническому спредингу, когда скорость раздвижения менялась от почти нулевых значений до величины, характерной для современных спрединговых хребтов.[ . ]

Среди новых сооружений для осветления воды в последние годы начинают находить применение отстойники и сепараторы с малой глубиной осаждения, извес ные как трубчатые, ячеистые или тонкослойные. Внедрение их во многом определяется интенсивным развитием промышленности полимеров и синтетических материалов, из которых нетрудно выполнить «начинку» таких отстойников. Теоретическое обоснование преимуществ использования отстойников с малой глубиной осаждения вытекает уже из элементарной теории работы горизонтальных отстойников, согласно которой, резко уменьшив глубину осаждения, можно значительно сократить время отстаивания и, следовательно, объемы осадочных бассейнов. Более тщательный анализ влияния глубины осаждения на продолжительность отстаивания, сделанный на основе современной теории технологического моделирования процесса осаждения [10, 1Ц, подтверждает преимущества тонкослойных отстойников при осветлении как агрегативно неустойчивой, так и аг-регативно устойчивой взвеси.[ . ]

В 1966 году в горах Принс-Чарльз советскими геологами было открыто крупное скопление железистых кварцитов, подобное криворожскому. Австралийскими исследователями в том же районе найдено углепроявление с 60—70 пластами угля. Восточноантарктическая платформа по аналогии со сходными регионами Африки, Южной Америки, Австралии должна быть перспективна на черные, цветные, редкие, радиоактивные и благородные металлы, а также слюды, горный хрусталь, графит, берилл. Западноантарктическую складчатую область принято рассматривать как потенциальное продолжение металлогенического пояса Анд с медью, молибденом, золотом, серебром, вольфрамом, оловом. Этот прогноз в какой-то мере уже подтвержден находками мелких проявлений или признаков ряда ценных минералов. Крупные осадочные бассейны шельфов Антарктиды обладают хорошими геологическими предпосылками на нефть и газ.[ . ]

Источник